本文来自格隆汇专栏:浙商宏观李超,作者:浙商宏观李超团队

内容摘要

>> 核心观点

疫情发生以来,我国始终坚持“动态清零”总方针不动摇,取得了重大战略成果。但随着病毒的隐匿性和传播性不断增强,精准防控的难度也在不断加大,尤其在奥密克戎毒株流入后,我国已有多个城市采取严格静态管理的方式来阻止疫情蔓延,对经济社会生产生活造成一定影响。

如何在动态清零和经济增长两大目标中取得均衡?通过总结两年多的抗疫经验,并结合奥密克戎毒株高速传播的特性,我国探索出一条新的防疫模式——常态化核酸检测,即通过高频次、饱和式的核酸检测,第一时间发现疫情并及时扑灭,即使有零星疫情,也难以形成规模性反弹,出现全城严格静态管理的概率也大大降低。

常态化检测,常态化增长。未来一段时间我国既不会选择防疫躺平,也不会过度刺激拉动总需求,一旦总需求在政策刺激下快速扩张,很容易导致通胀螺旋式上升,CPI很可能超预期上涨。在全国大城市和口岸城市施行常态化核酸检测,通过付出一定时间和财务成本,实现人与物的自由流动,避免城市停摆,使经济再次回到复苏轨道,二季度经济探底,下半年涅槃重生。

权益配置方面,我们认为最大预期差在常态化核酸检测带来的人员流动,提高重点关注与之相关的航空、机场、旅游、酒店、餐饮等消费产业链。此外,继续看多稳增长链条,如金融、地产、建筑、建材,也提示关注美债收益率见顶后成长股企稳向上。固定收益方面,预计货币政策将延续“宽货币+宽信用”组合,10年期国债收益率在2.7%-3%区间宽幅震荡,三季度达到高点3%。

>> 预计下半年消费和服务业边际改善最大,投资和工业共振向上

随着实施常态化核酸检测,消费触底复苏的确定性极强,服务业同步呈现恢复性增长态势,维持全年经济呈现耐克型走势,预计全年GDP实际增速4.3%。我们认为,常态化核酸检测有利于新冠疫情防控形势加速好转,消费继续向疫情前水平收敛,最终消费的边际改善显著。同时,我们提示关注投资端将延续前期的较高景气度,其中城市更新较多拉动地产投资,供给短缺和结构转型是制造业投资的双主线,基建投资凸显政策驱动的力度。整体看,常态化核酸检测有助于统筹疫情防控和物流保供,预计消费大概率继续恢复,市场主体信心和预期逐步提振。

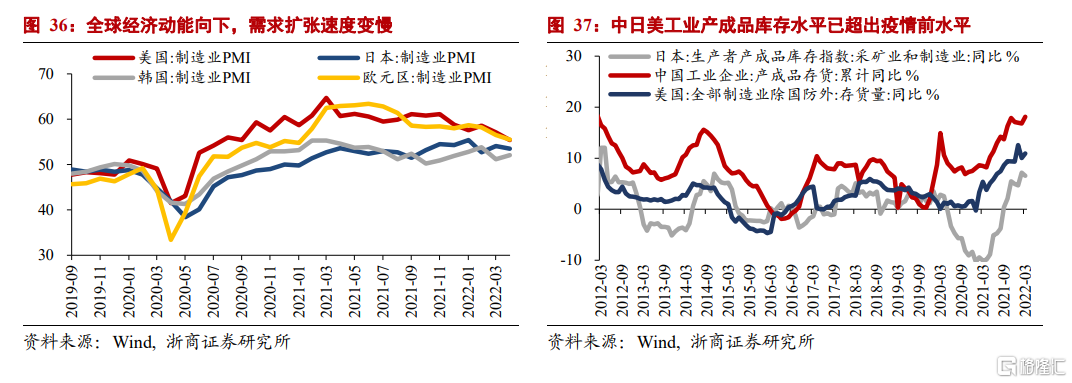

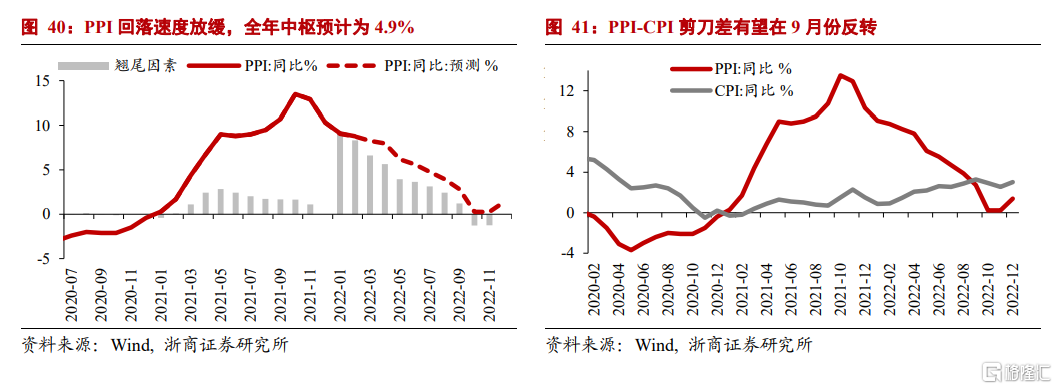

>> 物价分化,PPI向下、CPI向上

地缘政治冲突导致全球供应链紧张,能源、金属价格持续位于高位,不过随着全球逆周期政策渐次退出,海外经济动能向下,需求扩张速度变慢,我们预计PPI向下趋势不变,但回落幅度放缓,预计全年中枢4.9%。CPI方面,猪价迎来上行周期,消费需求回暖带动核心CPI修复,CPI保持向上态势,预计全年中枢2.3%。PPI向下、CPI向上,二者剪刀差将逐步收窄,并有望在9月份实现反转。

>> 2022年下半年货币政策相机抉择特征明显,人民币汇率反转

梳理下半年货币政策各项最终目标,我们认为各项目标走势存在多重不确定性,且相互或存在一定矛盾冲突,货币政策决策难度加大,将呈现相机抉择特征:短期看,为对冲疫情冲击,央行货币政策以稳增长、保就业为首要目标,维持稳健略宽松;但二季度国际收支平衡进入重要观察窗口期,一旦面临触及警戒线的风险,将牵制货币政策宽松,另外,随着大规模宽货币,债市杠杆率上行也成为边际变量;进入三季度,关注8月中旬发布的7月调查失业率数据,以判断保就业压力是否缓解,三季度重点关注物价,尤其是9月CPI上冲突破3%风险,若失业压力缓解而通胀压力升温,货币政策或转向边际收紧。此外,二十大前后有维稳诉求,政策环境趋于温和稳健,保市场主体及防范重大风险仍是政策重点。货币政策工具仍将以结构性调控为主,数据表现方面,预计信贷、社融全年新增规模22万亿、36.2万亿,年末增速分别11.4%、11%,预计M2增速年末9.2%,M2及社融增速均将略高于名义GDP增速,实现基本匹配。汇率方面,预计下半年美元见顶回落,叠加中国经济基本面恢复强劲,人民币汇率有望重回升值至6.3。

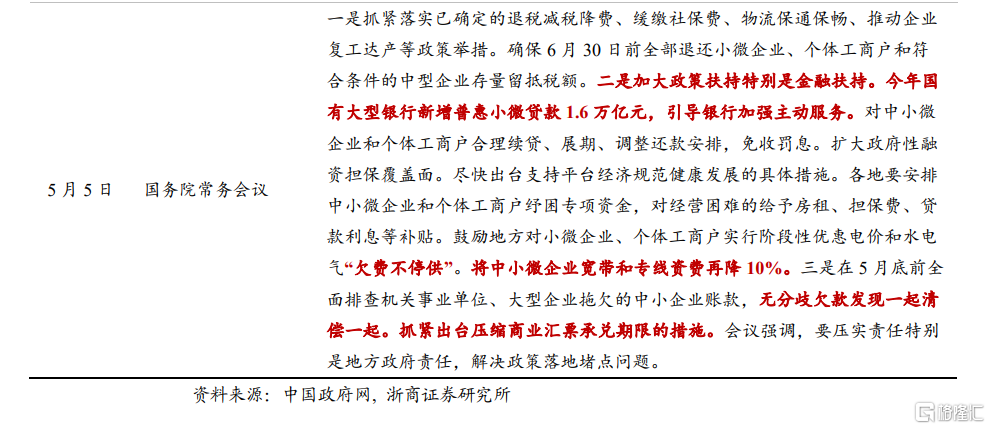

>> 财政政策适应经济发展与疫情防控

政治局会议定调“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”,我们认为下半年财政政策的运行和实施要适应经济发展和疫情防控,重点围绕疫情防控、稳增长和稳就业展开,加快落实已经出台的一系列财税政策,并在已有政策工具基础上积极谋划增量政策工具,加大相机调控力度,把握好目标导向下政策的提前量和宂余度。我们认为从这一角度来看,下半年财政政策重点关注三方面:1)做好常态化核酸检测的财力保障,财政预算及医保基金有空间,必要时可发行新一轮抗疫特别国债。2)积极发挥政府投资和政府消费的带动作用,服务于稳增长目标。3)用好转移支付、强化基层财力,落实三保支出和一系列减税降费政策,稳市场主体保就业。

>> 海外经济政策重点应对滞胀,美经济逐季下行联储Q3超预期紧Q4渐进转宽

美国方面,企业资本开支和消费动能均将逐步走弱,预计全年美国GDP同比增速逐季向下,全年增速2.6%。前者源于本轮补库周期完结后对私人投资的驱动减弱;后者源于耐用品消费需求透支以及服务业向上修复空间用尽。就业方面,疫情逐步常态化后美国就业修复明显,未来劳动力供给提升招工需求下行失业率或于Q3筑底回升并于年末回至3.8%附近。俄乌危机常态化后,油价小幅回落美国通胀增速预计年末回归至5.5%-6.5%区间。重点关注美联储5月议息会议提出的两大通胀上行风险,警惕风险恶化导致紧缩预期强化,中性利率前不排除加息75BP可能性;触及中性利率后加息可能渐进暂停,缩表预计持续全年。

欧洲方面,俄乌危机常态化下俄欧能源脱钩加剧欧洲滞胀压力(除当前的原油和煤炭不排除天然气进一步脱钩可能性),单目标值欧央行将加息应对通胀。

日本方面,需求低迷导致通胀难起,年内日本央行受通胀压力转向加息的概率小,但需关注日本央行对日元汇率的反映。

>> 下半年战略性看好A股消费板块,10年期国债收益率预计Q3见顶后震荡

权益方面,预计下半年A股将表现为结构化行情,随着常态化核酸检测大规模推广,人流、物流大概率修复至今年1-2月的活跃度水平,我们重点提示关注出行链条,包括酒店、餐饮、航空等。此外,我们继续看多稳增长链条,如金融、地产、建筑、建材,建议关注相关防御型配置机会。此外,我们再次强调关注美债收益率见顶后成长股的企稳向上。固定收益方面,我们坚持信用债优于利率债,下半年信用利差总体处于收窄区间。我们判断,货币政策将延续“宽货币+宽信用”组合,叠加后续名义GDP拾级而上,长端收益率预计在三季度达到高点3.0%,此后10年期国债收益率在2.7%-3.0%区间宽幅震荡,收益率曲线重回陡峭化。

>> 美债收益率和美元Q3拐头,美股Q4向上

美债方面,通胀预期恶化导致紧缩预期增强可能推动10年期美债收益率在Q3进一步向3.5%上行,年末可能回落至2.5%以下。驱动因素包括通胀预期降温、美国经济增速的回落以及美联储调整货币政策立场后紧缩预期的回退。

美股方面,预计道指、纳指的整体趋势表现为Q3宽幅震荡(紧缩、衰退预期反复),Q4上行纳指更佳(紧缩预期回退)。美元指数方面,在美联储政策利率触及中性水平以前,紧缩预期仍可能进一步驱动美元上行至105附近。年末预计美元指数回落至98-100附近。商品方面,预计布油下半年价格中枢位于90美元附近;粮食重点关注受俄乌危机影响较大的品种,如谷物、玉米等。黄金方面,预计下半年整体价格趋于上行,伦敦金可能再次触及年内前高2070美元。主要受益于美元和10年期美债实际收益率双双回落。

>> 风险提示:疫情防控难度超出预期,中美博弈、俄乌冲突地缘政治超出预期

一是疫情防控难度超预期,可能导致全球滞胀压力加大以及我国下半年经济增长低于预期。二是中美博弈强度超预期,2022年是美国中选年,为改善选情美国可能在中选前(11月8日)对华发难并以此作为改善选情的抓手,为此应警惕中美摩擦阶段性加剧、影响风险偏好并冲击资产价格的风险。三是俄乌冲突升级超预期,可能导致全球范围内出现更为严重的滞胀压力,继而冲击资产价格。

预期差:常态化检测,常态化增长

新冠疫情发生以来,我国始终坚持“人民至上、生命至上”,拒绝躺平,坚持“动态清零”总方针不动摇,取得了令世人瞩目的战略成果。但随着病毒的隐匿性和传播性在不断增强,精准防控的难度也在不断加大,尤其在奥密克戎毒株流入后,我国已有多个城市采取严格静态管理的方式来阻止疫情蔓延,对经济社会生产生活造成一定影响。

通过总结两年多的抗疫经验,并结合奥密克戎毒株高速传播的特性,我国探索出一条新的防疫模式——常态化核酸检测,疫情防控思路从“灭火”转变成“防火”,将疫情防控前线再移一步。通过高频次的人员筛查,第一时间发现“火苗”并及时扑灭,即使有零星疫情,也难以形成规模性反弹,出现全城严格静态管理的概率也大大降低。

常态化检测,常态化增长。未来一段时间我国既不会选择防疫躺平,也不会过度刺激拉动总需求,一旦总需求在政策刺激下快速扩张,供需不平衡容易导致通胀螺旋式上升,CPI很可能超预期上涨。通过在全国主要大城市和口岸城市实施常态化的核酸检测,在付出一定时间和财务成本的基础上,实现人与物的自由流动,使经济再次回到复苏轨道,不失为“动态清零”与“经济增长”两大目标中的最优解。

> 我国坚持“动态清零”总方针反映我国拒绝防疫躺平

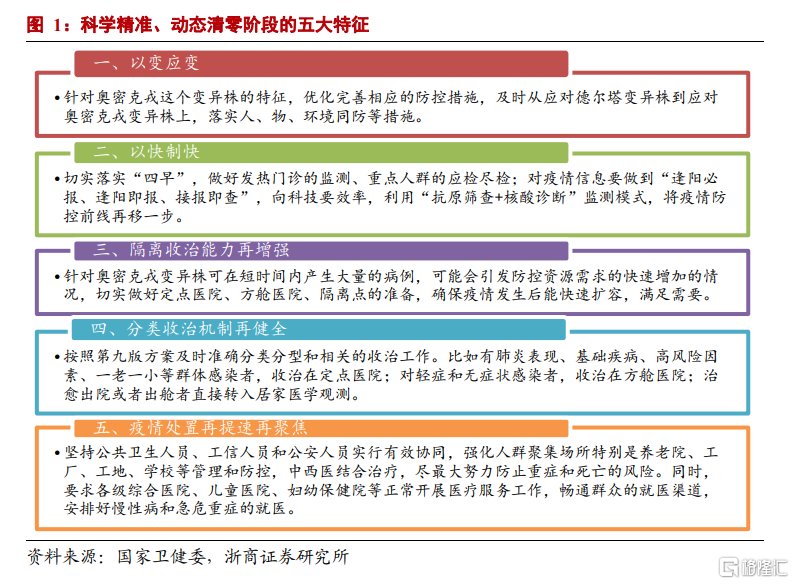

目前,我国已进入到“科学精准、动态清零”疫情防控的阶段。针对奥密克戎变异株传染性强、传播速度快、无症状感染者比例高、隐匿性传播强等特点,预计我国将积极推进常态化核酸检测,将疫情防控前线再移一步,以最快的速度发现感染者。

“动态清零”策略是现阶段防控的最佳选择,其核心在于快速和精准。通过第一时间把风险人群控制在管控范围内,“发现一起、扑灭一起”,快速切断疫情传播链,实现以最小成本取得最大成效的一种防控目标。

我们认为,通过“动态清零”策略,在短期内可能对感染者及密接者的日常生活造成一定影响,但疫情得以快速控制后有利于社会经济生活快速恢复至常态。整体看,动态清零策略以最低的社会成本、在最短的时间内控制住疫情,尽可能降低疫情对社会的影响,大概率可以在不对供应链造成大范围干扰的情况下遏制新冠疫情。

>> 我国选择主动出击,拒绝防疫躺平

我国通过主动疫苗接种来增加抵抗力,建立免疫屏障。目前,全球疫情仍处高位,考虑我国14亿多人的总人口基数、庞大“一老一小”群体的现实国情,如不实现“动态清零”,势必加大易感人群感染风险,最终将形成规模性反弹。截至4月28日,60岁以上老年人接种新冠病毒疫苗覆盖人数达到22708.8万人,完成全程接种21515.5万人,覆盖人数和全程接种人数分别占老年人口的86.01%和81.49%。只有拒绝防疫躺平,才能避免医疗资源挤兑,预防大量老人或有基础疾病者等可能出现的死亡。

>> 预计“动态清零”策略下政策不会过度刺激总需求

我们判断,“动态清零”策略有望把疫情对经济的影响限制在尽可能短的时期之内,后续我国将实现V型反转。随着疫情逐渐得到控制,市场情绪逐渐企稳,之前被暂时压抑了的消费、投资等需求得以释放。

我们判断,2022年的政策目标优先级依次为稳增长、稳就业和稳物价。未来一段时间我国既不会选择防疫躺平,也不会过度刺激拉动总需求。总体看,尽管有一些困难,仍努力实现5.5%左右的GDP增长、5.5%以内的调查失业率和3%以下的CPI增速,政策的底线是稳定物价,因此宂余度的核心是考虑通胀超预期上行的风险。

一旦总需求在政策刺激下快速扩张,而供给端受制于疫情冲击下供应链体系断裂较难修复,容易形成通胀快速上升的局面,叠加外部输入性因素,CPI和PPI很可能超预期上涨。因此,在逆周期政策发力时应把握目标导向的宂余度,防止供需不平衡导致的通胀螺旋式上升,更要防范疫情的不确定性带来的通胀预期自我实现。

> 防控思路从“灭火”到“防火”——实施常态化核酸检测

通过总结两年多的抗疫经验,并结合奥密克戎毒株高速传播的特性,我国探索出一条新的防疫模式——常态化核酸检测,疫情防控思路从“灭火”转变成“防火”。

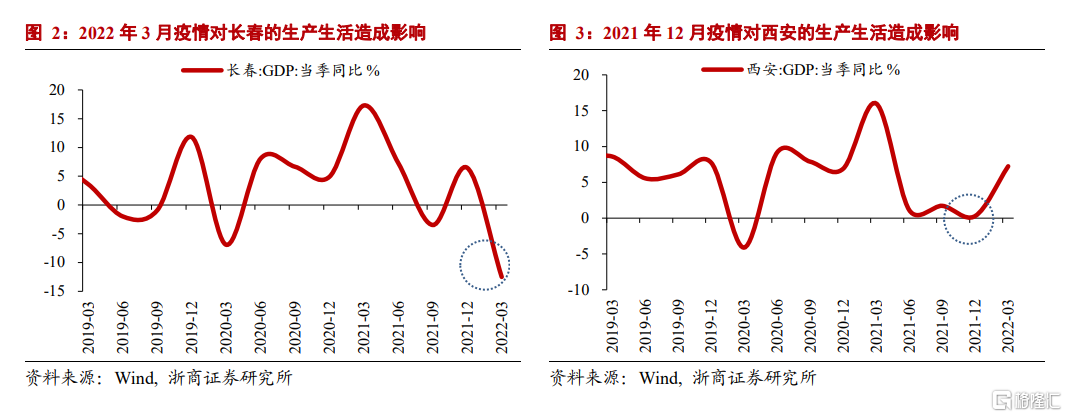

之前我们的防控思路是发现疫情之后再集中扑灭。但由于病毒的隐匿性和传播性在不断增强,尤其奥密克戎病株流入国内之后,“火情”蔓延速度太快,一旦发现稍晚,只能通过严格封控甚至全域静态管理才能实现动态清零。而一旦采取严格封控措施,就容易对经济社会生产生活造成一定冲击。一方面,限制聚集和限制出行等措施将直接影响消费、社服、交运等行业;另一方面,全域静态管理下,工业和建筑业生产也面临停摆,由于物流阻塞或供应链中断,局部地区的减产停产还会向周边地区或上下游蔓延。

常态化疫情检测保障常态化经济增长。实施常态化疫情检测之后,高频次人员筛查有助于第一时间发现“火苗”并及时扑灭,在付出一定时间和财务成本的基础上,实现人与物的自由流动,使经济再次回到复苏轨道。未来一段时间,即使有零星疫情出现,也难以形成规模性反弹,出现严格静态管理的概率也大大降级,经济将回归常态化增长模式。

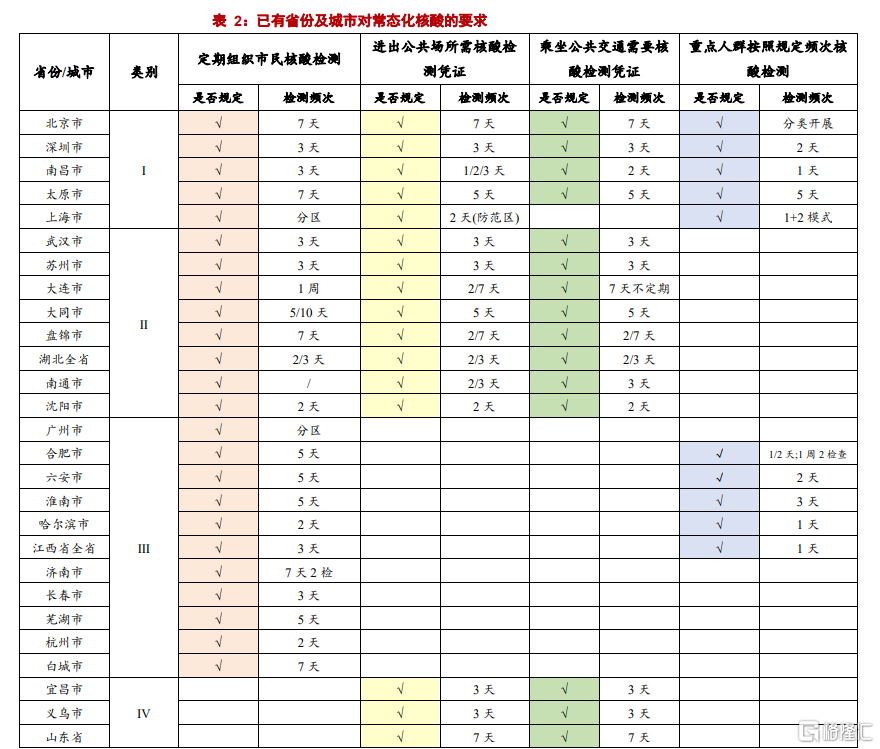

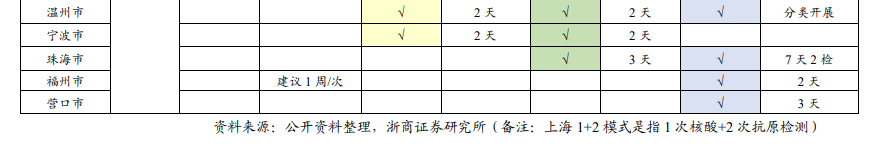

> 部分省份和城市已开始探索高频核酸检测方式

近日,全国部分省份和城市已开始启动常态化核酸检测工作。在传播性和隐匿性极强的奥密克戎病毒面前,单次检测可能存在出现阳性感染者而无法被测出的风险,而增加检测次数则可以提升检测结果的准确度,并通过“以快治快”的方式,及时阻断疫情的扩散,当前部分省份和城市开始探索适合本地的高频核酸检测方式,北京、上海、深圳、杭州、江苏等地纷纷提出构建“15分钟核酸采样服务圈”,此外智慧城市深圳还特别推出了微信小程序,实时更新附近便民核酸采样点的畅通或拥堵状态,以实现检测人员分流,大幅提升了核酸检测便捷度。

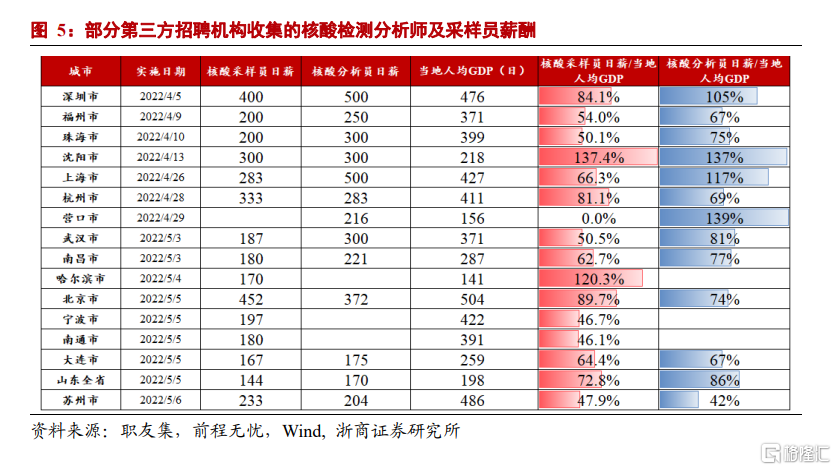

截至5月17日,我们统计的数据显示,全国已有32个省份和城市在高频核酸检测方面做出重要尝试,其中深圳是开创者,我们预计未来该方式会进一步向核心城市与边境口岸城市扩围。

通过深入分析各个地区常态化检测方案,我们归纳得出主要有四种核心方式,分别是:1)定期组织市民核酸检测;2)进出公共场所所需核酸检测凭证;3)乘坐公共交通需核酸检测凭证;4)重点人群按照规定频次进行核酸检测,并在此基础上对已开展高频核酸检测的省份和城市归为四档:

第一档的地区有北京、深圳、上海、南昌、太原、南通,该类型常态化检测方式较为丰富,疫情管控较为严格。四项条件均满足的城市是北京市、深圳市、南昌市、太原市和南通市,其中深圳和南昌市民核酸常态化检测时间间隔为72小时,频次相对较高。虽然上海较以上城市缺少“乘坐公共交通需核酸检测凭证”这一要求,核心原因是上海现阶段疫情仍在攻坚期,公共交通并未完全放开,因此也将上海归为其列。第二档的地区有武汉市、苏州市、大连市、湖北省、沈阳市等,均满足前3个条件。第三档的地区有淮南市、哈尔滨市、芜湖市、杭州市与白城市等。以上城市均要求定期组织市民核酸检测。其余归于第四档,特点是并未规定全员常态化核酸,但对公共场所、公共交通、重点人群方面有部分规定。

> 常态化核酸检测需要多少财政投入?

平衡经济发展与疫情防控,常态化核酸检测关键在可操作、可负担。我们认为建立中央统筹+各地因城施策的体制,依靠当年及存量财政资金可以负担成本,必要时也可以借鉴2020年经验,发行特别国债支持。

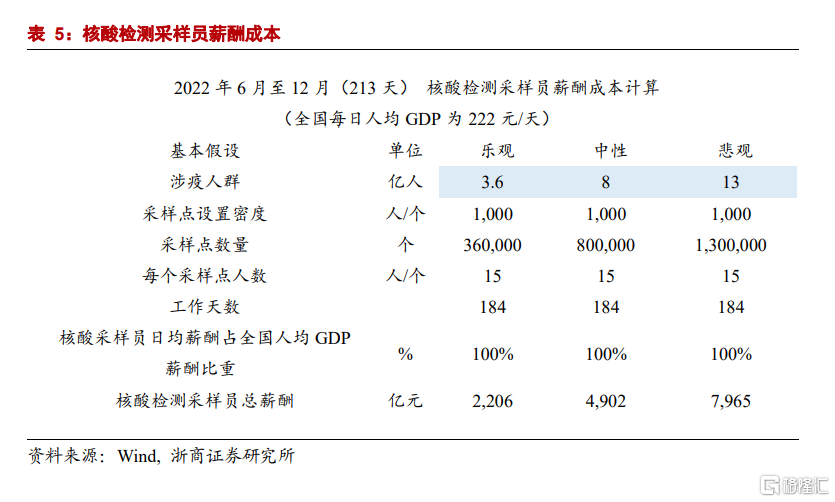

常态化核酸检测需要多少财政投入?杭州、宁波、上海、北京等城市已经开始实施常态化核酸检测,侧面验证了这一措施的可操作性,那么能否长期实施常态化核酸检测措施,重点便在于财政是否可负担。我们认为,长期常态化核酸检测主要存在三方面成本,核酸检测成本、建设各类采样点的成本和核酸检测运营成本,运营成本包括核酸检测采样员、分析员薪酬成本以及设备购置成本。

首先,确定核酸检测成本。

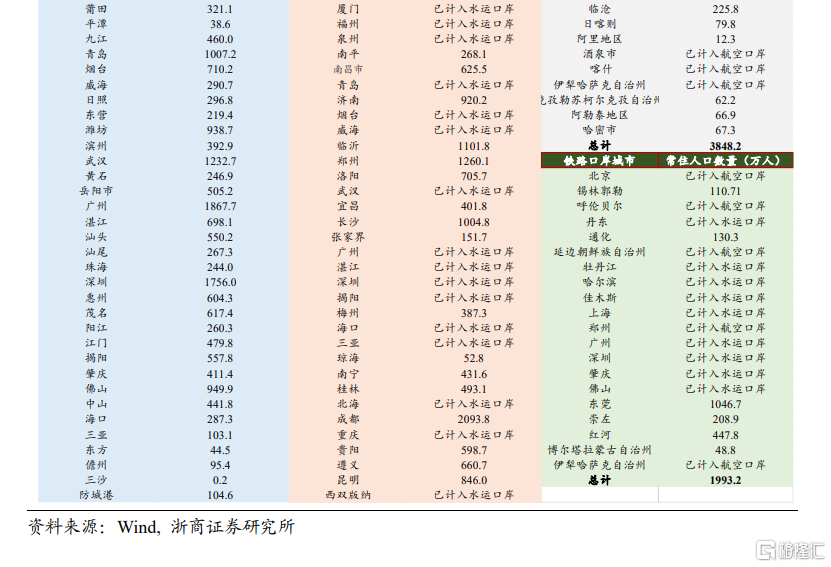

我们借助这一公式进行估算:核酸检测成本 = 核酸检测人次 * 每人次核酸检测单价 = 核酸检测人数 * 每人核酸检测频次*每人核酸检测单价。

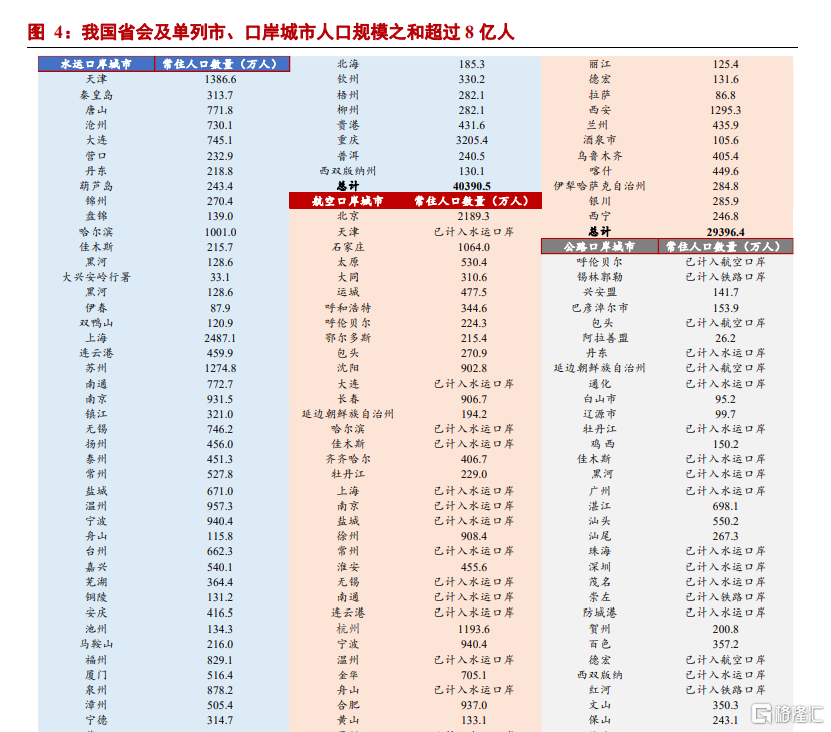

1)核酸检验人数的确定主要依据涉疫人群(前文定期核酸、交通出行核酸等需要进行核酸的人群),本轮疫情(3月至今)我国已有30个省及自治区等地区出现疫情,累计确诊人数在百人以上的超过7个省。我们认为,常态化核酸检测应做到应检尽检,通过大范围筛查尽早发现病源并加以管控,由此来看,常态化核酸检测应覆盖省会城市、单列市及口岸城市,其中口岸城市包括水路、公路、航空、铁路等口岸,是输入性病毒的重要来源,也是疫情常发地区,根据第七次人口普查数据可知,省会、单列市及口岸城市的常住人口规模达到8亿人,因此中性预测下我们认为涉疫人口规模在8亿(含老人、小孩),低标准为仅考虑省会及单列市则规模在3.5亿左右,高标准则以全部地级市以上进行安排,人口规模将达到13亿人。

2)每人核酸检验频次的确定源于各地不同的检验频次,参照前文,各省基于不同人群和不同目的要求,核酸检测频次也存在不同。我们认为要更好地满足常态化核酸检测这一方案的防控目的,应按照48h核酸要求每两天检测一次,以此计算则6月至12月每人需做105次核酸。

3)每人次核酸检测单价。2022年4月8日医保办发〔2022〕5号发布,明确要求“下调公立医疗机构新冠病毒核酸检测的政府指导价,各省份要将单人单检降至不高于每人份28元;多人混检统一降至每人份不高于8元。实行检测价格和试剂价格分开计价收费的省份,要按照不高于上述水平设置封顶标准”。随着大规模核酸检测的应用,不同省份对核酸检测成本进行不同程度上的下调,北京宣布自5月3日起北京新冠病毒核酸单样本检测价格由每次24.9元降低至19.7元,混合检测价格同步由每样本5.9元降低至3.4元;湖北5月9日发布鄂医保发〔2022〕31号文,要求单人单检价格由每次28元将至 24元,混检价格由每人次8元降至4元。我们预计常态化核酸检测推广将以大规模混检+精准单检的方式配合,常态化核酸检测的检测方式为“十混一”混检测试,单检重在应用于对高风险人群进行确诊等方面,保留万分之一的单检比例是较为合适的。此外,考虑大规模常态化核酸检测的应用推广,单人混检及单人单检的核酸检测价格有望进一步调降,预计单人单检成本逐步进入15-20元区间,单人混检价格将逐步进入3至4元区间。中性情况下,考虑常态化核酸检测大面积铺开后成本大概率进一步下行,我们预计核酸检测混检成本在3.5元/人,单检成本在16元/人。综合来看,我们认为随着常态化核酸检测的大规模推广,能够对疫情防控起到较好的管控作用,中性预测下涉疫人群在8亿人,混检比例为99.99%(即单检为万分之一比例),核酸检测频次为2天一次(即出行必须持48小时核酸)情况下,自6月起至12月底核酸检测成本在2983亿元。

其次,确定核酸采样点的相关成本。

我们借助这一公式进行计算:核酸采样点总成本 = 核酸检测点数量 * 核酸检测采样点成本 = 核酸检测采样点成本 * 常住人口 * 核酸检测点设置密度。持续性常态化核酸检测需要高水平高密度的核酸检测能力,各地方政府现有的核酸检测能力无法应对,因而近期受疫情冲击较大、开始实施常态化检测的上海、深圳、北京、杭州等地区明确要求提升核酸检测能力,匹配常态化核酸检测需求。

1)确定核酸检测采样点单价。4月26日上海提出以“固定采样点+便民采样点+流动采样点”相结合的方式,在全市优化常态化核酸采样点布局,其中固定采样点以全市现有约200个医疗机构为主;便民采样点主要是借鉴“书报亭”等形式设置;流动采样点主要是借鉴“早餐车”形式,包括设置采样方舱、移动采样车等形式提高机动性、流动性,为临时新增采样需求提供快速响应服务。我们认为,考虑大规模常态化核酸的快速推广,固定采样点大概率是依靠现有各类医疗机构的改建,新建以便民采样点和流动采样点为主,类似“早餐车”、“书报亭”等流动、便民采样点的成本单价在万元内。

2)核酸检测采样点设置密度。联防联控机制综发〔2022〕28号《区域新型冠状病毒核酸检测组织实施指南(第三版)》(后称第三版指南)的具体要求可能更有参考意义,该文件要求“可参考2000-3000人设置一个采样点、600-800人设置一个采样台,每个采样点需4-5个采样台(各地可按照社区、街道、乡镇、农村、城郊实际人口数量统筹设定),原则上以小区为单位设置采样点”。但不同省市在推进常态化核酸检测过程中,对采样点密度的设计各有不同,杭州常住人口1220万人,共设置1万个常态化检测点,密度达1220人一个采样点。深圳则要求按照3万人设置1个便民核酸采样点。值得注意的是自3月起各地区逐步增加采样点数量,力求更大范围的保障常态化核酸的需要,预计核酸检测采样点密度会进一步提升。我们认为,为保证常态化核酸检测的持续执行,且契合便利性要求,中性预测下大概率以每1000人设置一个采样点。

综合来看,我们预计常态化疫情防控体系下,中性预测核酸检测采样点设置成本在80亿元,相对较小。

第三,确定核酸检测采样员及分析员的人工薪酬成本,以及设备购置成本。我们借助这两个公式进行计算:核酸检测采样员总薪酬 = 核酸检测点数量 * 每个核酸检测点人数 * 核酸检测采样员日均薪酬 * 工作天数。核酸检测分析员总薪酬 = 日检测能力(管)* 单位检测能力匹配的分析员数量 * 核酸检测分析员日均薪酬 * 工作天数。

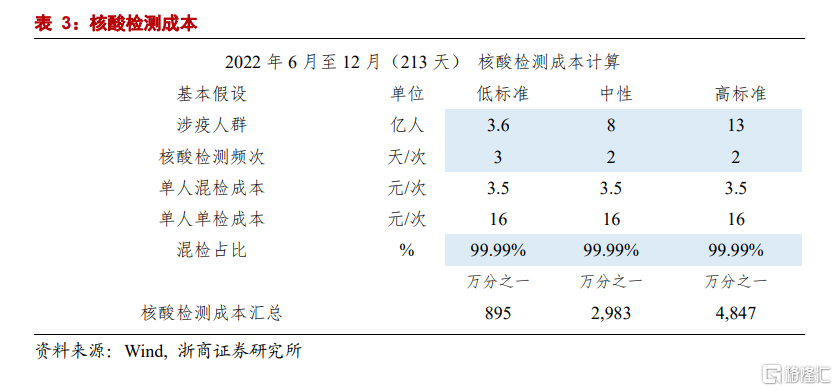

1)核酸检测采样员总薪酬的确定。根据《第三版指南》要求每个采样点需4-5个采样台,每个采样台应配备2名采样人员(须为医务人员,考虑换班)、1名信息录入人员,我们预计每个采样点需要15人。同时,通过第三方招聘机构的招聘启事,我们对核酸检测采样员的薪酬进行了调查,核酸采样员日薪占当地每日人均GDP在46%-137%之间。此外,根据招聘启事,核酸检测采样员每周工作六天、休息一天。中性预测下,我们认为核酸检测采样员的日薪与全国每日人均GDP保持一致(占比100%),2021年为每日222元/人,工作时长为每周干六休一。则中性预测下,自6月起至12月底核酸检测采样员总薪酬为4902亿元。

2)核酸检测分析员总薪酬的确定。根据《全员新型冠状病毒核酸检测组织实施指南(第二版)》要求,按照每日检测1万管(单管为1万人份、5混1为5万人份,10混1为10万人份)所需要准备的检测能力,设置新冠病毒核酸检测人员24-25人,相关辅助人员15人。同时,通过第三方招聘机构的招聘启事,我们对核酸检测分析师的薪酬进行了调查,核酸分析员日薪占当地每日人均GDP在42%-139%之间。此外,根据招聘启事,我们认为,中性预测下核酸检测分析员每周工作六天、休息一天,薪酬与全国每日人均GDP保持一致(2021年为每日222元/人)。综合来看,中性预测下我们认为6月至12月核酸检测分析员总薪酬在63.72亿元。

3)确定设备购置成本。根据《全员新型冠状病毒核酸检测组织实施指南(第二版)》要求,按照每日检测1万管,需匹配96孔核酸提取仪器4-6台,96孔PCR扩增仪器10-12台,A2型双人生物安全柜4个。我们通过公开的医院核酸检测设备采购公吿得到相关设备的单价,分杯处理系统32万元/台,全自动核酸提取仪5万元/台,荧光定量PCR扩增仪 18万元/台,卧式压力蒸汽灭菌器 5万元/台,生物安全柜2.25万元/台。我们认为购置新设备必然是当前日检测能力上限不足,需进一步提升,满足长期常态化核酸检测能力必须匹配相对应的设备储备(类似提高产能需要扩大制造业投资)。2022年4月17日国务院联防联控机制披露,截至目前全国有1.31万家医疗衞生机构具备检测能力,检测能力达到每天5165万管。我们据此判断,若所需检测能力超过5165万管则需要进一步购置新设备。综合来看,中性预测下,6月至12月核酸检测设备无需进一步增加购置。

综合来看,汇总核酸检测成本、建设各类采样点的成本和核酸检测运营成本这三方面成本,中性预测下6月至12月我国实施常态化核酸检测的成本为8028.5亿元。低标准和高标准下的成本分别为3142亿和13095亿元。

国内经济:消费和服务业边际改善大

投资和生产共振向上

> 常态化核酸检测,确定性消费复苏

我们认为,常态化核酸检测有助于推动消费确定性修复。

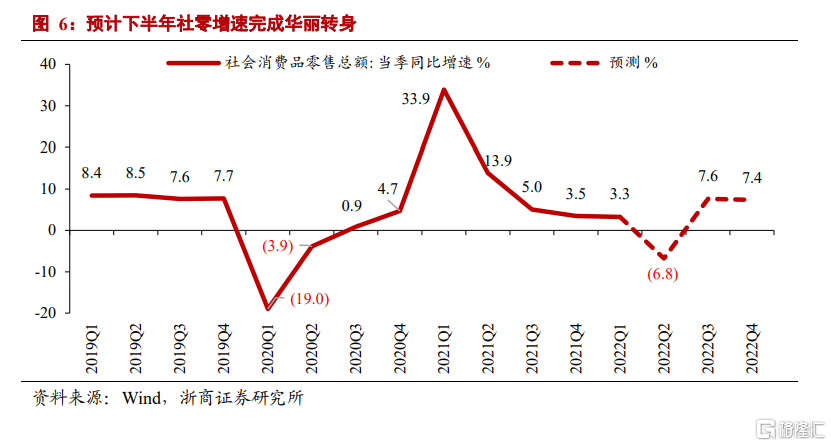

常态化核酸检测推行有助于第一时间发现和扑灭疫情,杜绝了因疫情蔓延而进行大规模封控或者严格静态管理。消费场所能够稳定营业,消费者能够安心消费,出行和线下活动逐步恢复正常,消费也将步入确定性的复苏轨道。我们预计全年社会消费品零售总额同比增速为3%,其中二、三、四季度社零同比增速分别为-6.8%、7.6%和7.4%,三年复合增速分别为0.7%、4.5%、5.2%,二季度受疫所困,下半年华丽转身。

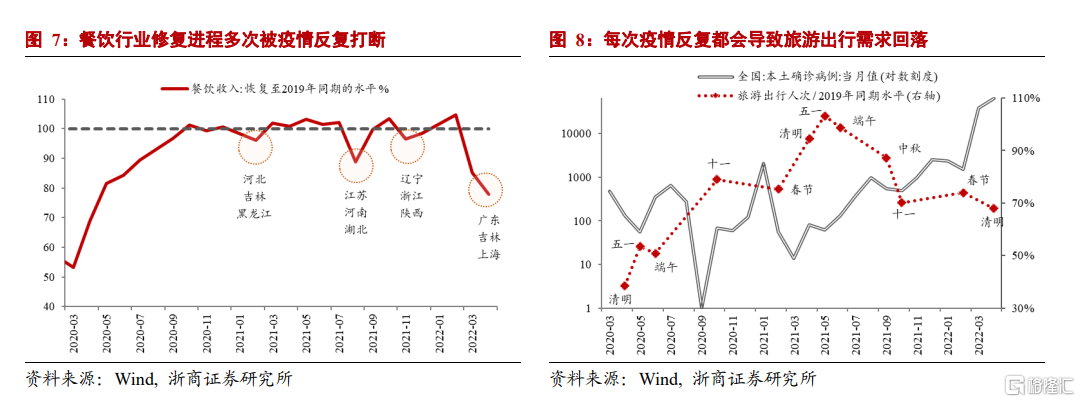

我们发现,疫情反复仍是消费复苏的最大掣肘。2021年以来,我们先后经历了至少4轮局部的疫情反复,动态清零要求下,涉疫城市采取了严格的静态管理,限制聚集和限制出行等措施使得消费活动被动降温。我们发现,餐饮行业的修复进程多次被疫情反复打断,2022年1-2月餐饮收入已修复至2019年同期水平的105%,3月由于深圳、上海等地疫情反复,餐饮收入再次出现显著回调。旅游出行数据呈现相似的特征,2021年五一假期旅游出行人次已恢复至2019年可比口径的103%,但由于疫情反弹,今年五一的出行人次只有2019年同期水平的67%。

通过常态化核酸检测,在付出一定时间和财务成本的基础上,实现对于新冠疫情的有效防控,保障人与物的自由流动,是消费复苏的最大利好。未来即使出现零星疫情,也可以通过高频次核酸检查第一时间发现,疫情蔓延的概率极低,那么零星疫情的出现将不再影响居民出行以及线下消费行业的正常经营。消费场所能够稳定营业,消费者能够安心消费,经济进入“消费复苏→企业盈利上升→就业形势好转、员工收入上升→消费复苏”的正向循环,消费将进入供需双向扩张的新常态。

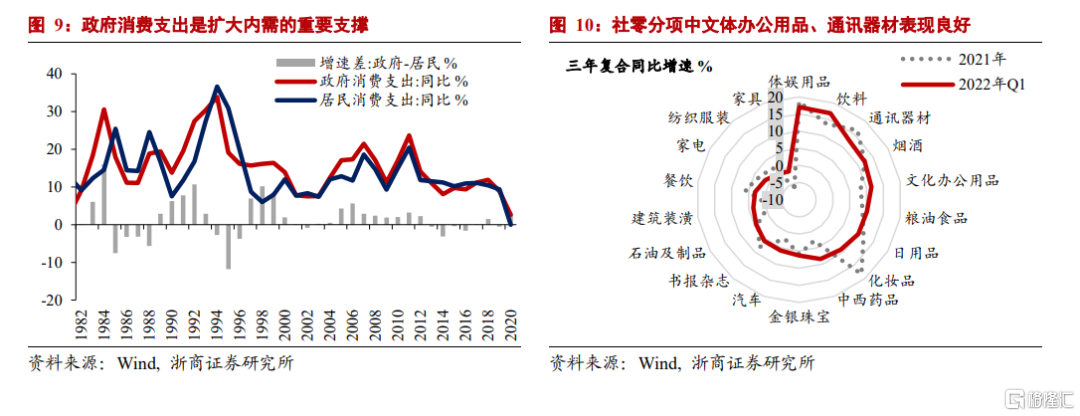

我们判断下半年社零同比增速将显著高于2021年同期水平,理由如下:其一,常态化疫情检测可以保障消费场所的稳定运营,不受疫情反复扰动;其二,疫情期间压制的部分需求在疫后得到释放,婚宴、购车、旅行等消费都有望得到一定补偿,与2020年下半年情况相仿。其三,4月政治局会议要求全力扩大国内需求,政府消费支出也是扩大消费需求的重要支撑,文化办公用品、通讯器材、计算机软件等政府采购比较积极,从一季度社零分项中已有体现。

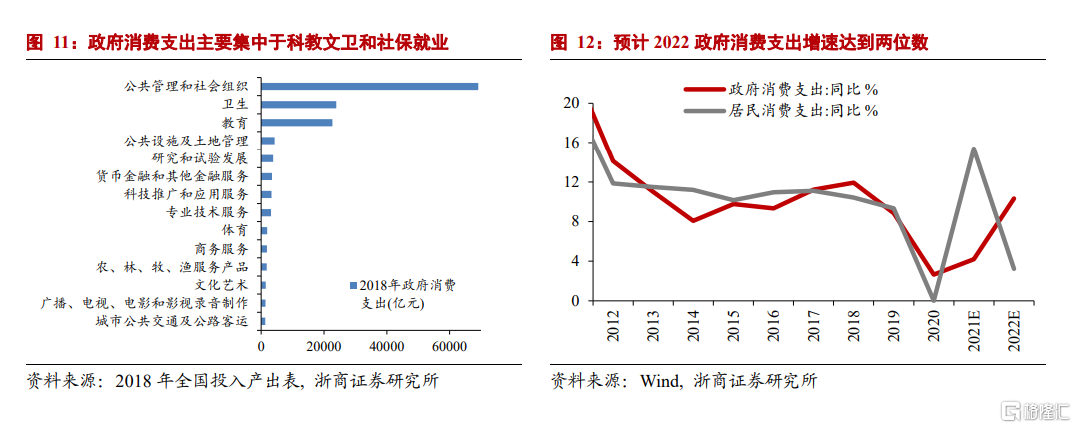

2022年政府消费支出增速有望达到10%以上。从全国投入产出表中可以看出,政府消费主要集中于科教文衞和社保就业两个大领域。根据2022年财政预算案报吿,今年财政向科教文衞和社保就业领域的预算支出安排新增超过1万亿元,对于三驾马车中的最终消费支出有积极带动作用。根据测算,我们2022年最终消费支出名义增速为5.2%,其中政府消费支出增速为10.3%,居民消费支出增速为3.2%。

常态化检测大规模普及之后,消费将逐渐开启确定性复苏,消费结构分化修复的特征有望进一步收敛。我们重点看好三条主线:第一,由于上半年的疫情冲击较强,居民“防御性”的消费需求凸显,必需品消费仍将保持强势。第二,疫情得到有效预防之后,以餐饮、纺服、出行为代表的高社交属性消费有较大改善空间。第三,2022年财政预算更加重视科教文衞,文化办公用品、通讯器材、计算机软件等政府消费板块有望受益。

> 投资:制造业与基建挑大梁,房地产正增长

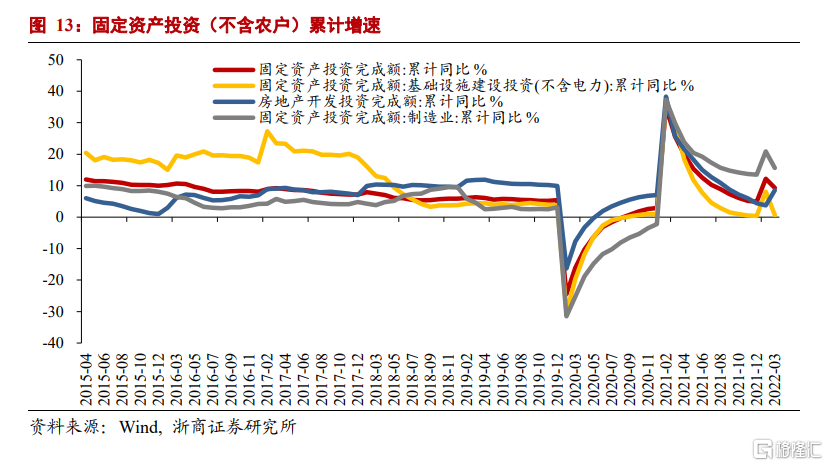

纵观全年,预计2022年固定资产投资增速8.7%,我们判断房地产开发投资大概率回正,基建投资和制造业投资累计同比震荡下行,但仍是固定资产投资的重要支撑。我们认为,有效投资是全年努力实现经济目标的关键。在疫情防控压力比较大的时间窗口中,一些基建投资有可能有实现闭环管理的条件,能更好兼顾疫情防控的要求。

展望下半年,固定资产投资将延续相对稳定的增长态势,政策推动的投资将成为稳增长的关键。我们预计,基建投资增速有望继续上升、房地产投资有望实现小幅正增长、制造业投资仍较活跃但前高后低的局面。

>> 地产投资关注四方面政策放松,预计全年增速3%,节奏呈耐克性走势

地产投资方面,我们认为下半年将在四个方面迎来政策放松,分别是需求端政策、城市更新、预售资金监管以及棚改货币化,考虑政策放松-销售回暖-投资企稳的传导时滞、疫情影响以及2021年的基数效应,我们认为全年地产投资呈耐克形走势,Q2、Q3、Q4当季同比增速分别为-5.3%、5.4%和12.6%,全年增速3%。

展望2022年下半年,我们认为地产应重点关注四方面的政策放松:

一是需求端政策方面,根据不完全统计,开年至今已有近百个区域放松地产需求端政策,包括调低首套首付比、下调房贷利率、限购限贷政策放松以及通过公积金贷款、购房补贴等方式鼓励购房。当前地产政策放松主要仍集中在三、四线城市,我们预计未来将有更多一二线城市迎来二套住房政策放松,限购限贷条件也有望进一步放宽并有效提振地产销售。从节奏上来看,考虑到4月政治局会议提出要把握好政策的“提前量”和“宂余度”,我们预计Q3地产需求端政策仍将进一步放松,但临近Q4起政策放松力度可能逐步收敛。

二是城市更新方面,我们在此前城市更新系列报吿中已对这一领域进行详细论述,十四五规划已为城市更新设定数量指标,意味着城市更新已有序启动,城市更新是地产投资的强变量,也是快变量,预计在2022年便将对地产投资发挥拉动作用;从过往投资规模和当前投资规划估算,预计城市更新十四五期间拉动投资规模10-12万亿以上,期间平均每年拉动投资规模2-2.5万亿以上,考虑到2022年稳增长诉求较强,可能存在十四五规划前置发力的特征;如果按地产、基建投资占比各70%和30%估算,对全年地产投资增速贡献约在7%附近。展望下半年,我们认为城市更新领域的政策放松可能更多集中在资金端,预计潜在方向如下:一是明确城市更新贷款不纳入房地产贷款集中度管理范围,为城市更新释放更多信贷额度;二是鼓励国家政策性银行加大城市更新领域信贷投放,当前诸如重庆、天津等多地城市更新管理办法中均提及国家政策性银行的金融支持;三是根据实际项目情况鼓励更多专项债参与城市更新建设,如《上海市城市更新条例(草案)》中提出 “鼓励通过发行地方政府债券等方式,筹集改造资金。”四是给予城市更新项目行政事业性收费减免和税收优惠等支持,增厚项目利润并提升企业参与意愿。

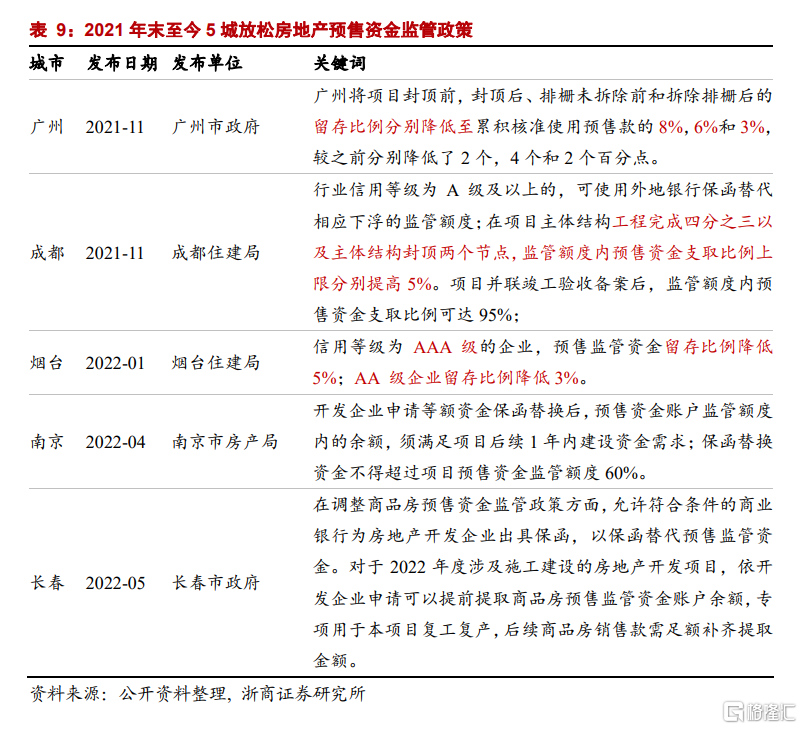

三是现金流改善方面,我们认为商品房预售资金监管有望进一步放松,2021年Q4以来,已陆续有广州、成都、烟台、南京等城小幅放松预售资金监管力度,4月底中央政治局会议强调进一步放松该政策,实践中有望在合理范围内迎来更大面积的放松并改善房地产企业现金流。

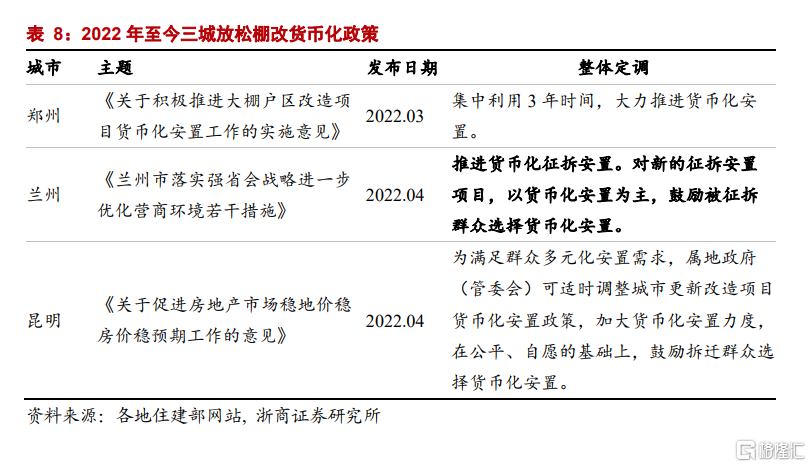

四是棚改货币化方面,3月至今已有三城提出将加大棚改货币化安置力度,这也是2018年下半年起住建部逐步调整对棚改货币化的态度后(2018年7月住建部提出“要因地制宜推进棚改货币化安置,商品住房库存不足、房价上涨压力较大的地方,应有针对性地及时调整棚改安置政策”)至今这一政策态度再次出现边际转向。当前地产销售普遍承压,但三线城市的下滑压力最为显著,1-4月30大城市中一、二、三线城市商品房累计成交面积同比增速分别为-39%、-37%和-49%。为改善以三线城市为代表的地产销售问题,我们预计下半年可能仍有部分非核心二线以及三、四线商品房库存较高城市进一步推进棚改货币化安置,拉动地产销售需求。

地产投资方面,考虑政策放松-销售回暖-投资企稳的传导时滞、疫情影响以及2021年的基数效应,我们认为全年地产投资呈耐克形走势,Q2、Q3、Q4当季同比增速分别为-5.3%、5.4%和12.6%,全年增速3%。

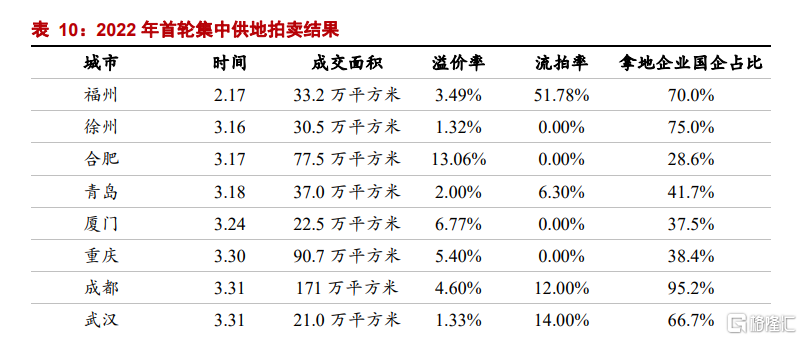

整体投资上,我们判断整体地产投资增速中枢高于市场一致预期的原因主要源于看好城市更新对地产投资的拉动作用。分项数据上,2022年开年至今施工数据整体偏强,1-4月累计增速同比持平,并未跌入负区间,新开工和竣工增速则同处负区间,尤其是新开工增速下滑较为明显。展望2022下半年,我们认为新开工增速仍将是地产投资的相对拖累项,2021年5月以来土地购置面积的快速下滑将明显拖累新开工;施工增速预计全年维持正增长,竣工负增速的收敛预计将快于新开工,二者均有望受益于未来预售资金监管的放松,房企流动性增强后被动再投资链条有望提速。土地购置面积方面,我们认为下半年将在当前水平上逐步回暖,全年增速可能逐步向-20%回归(当前累计增速-42%),一方面政策放松将助力房企拿地热情修复,另一方面国企、央企和城投平台将继续充当土地市场基本盘,延续2022年首轮集中供地的拿地结构。

关于地产企业的债务违约风险,我们认为二十大前无需担忧大型债务违约风险,政治维稳诉求下,相关监管机构将有更多维稳措施出台,更多针对出险房企优质项目的并购将更大范围的开展,5大AMC或国企预计将成为重点实施主体。

>> 基建:立足长远兼顾当前,基建发力提振经济

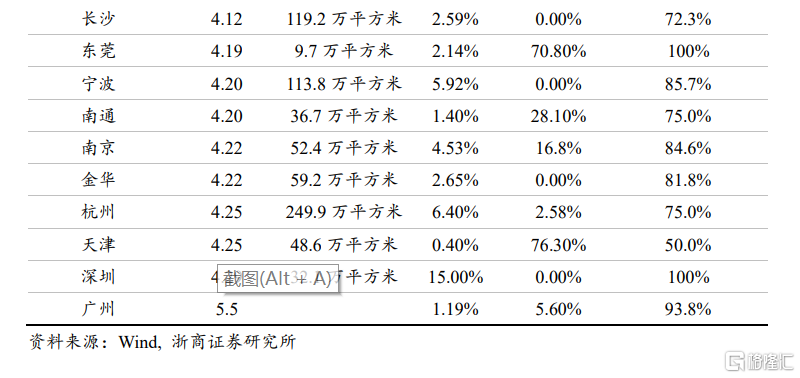

4月中财委与政治局定调,基建成为稳增长重要抓手。4月底,政治局会议明确力争实现经济增长目标,中财委会议要求推进现代化基建体系建设,我们在4月《现代化基建,着眼长远,兼顾当前》的报吿中对此详细分析,我们认为,两次会议的先后定调凸显出基建发力维稳经济增长和就业的政策意图,同时本轮疫情对基建的冲击较小。综合来看,我们预计全年基建投资增长7.8%,Q3有望受益于赶工和2021年Q3低基数影响,增速达到两位数以上。

推进现代化基建体系,着眼长远、兼顾当下。2021年中央经济工作会定调稳增长后,基建作为重要的逆周期抓手,一季度实现8.8%的快速增长,面对疫情冲击次生伤害,4月26日中财委明确提出推进现代化基础设施体系建设,在十四五规划的基础上对各个领域的基建发展提出了具体要求,并对制度安排、资金保障、发力方向等方面进行细化要求,我们认为此举可以解读为着眼长远、兼顾当下的做法,前者是服务于中长期经济、产业发展,后者是应对短期三重压力和疫情冲击的托底之举。我们认为,下半年基建投资增速有望受益于政策支持和保持在较高水平增长。

预计2022年Q3无需担心天气扰动基建。近年来极端自然灾害对基建投资的扰动偶有发生,特别是大规模强降雨、洪水台风等极端天气及自然灾害,一方面冲击基建施工强度,甚至出现阶段性停工,进而影响基建投资,另一方面可能影响基建原材料及设备层面的物流、运输、仓储等供应链环节,进而扰动基建投资,例如2021年7月受河南洪水及大面积强降雨天气因素影响,基建当月同比仅为-10.5%。展望2022年下半年,截至5月根据中央气象台预测Q3气象走势来看,极端自然灾害风险相对可控,远超历史平均水平的大规模强降雨概率也很低,我们预计2022年Q3无需担心天气扰动基建。

赶工需求叠加低基数,预计Q3基建投资将保持两位数增长。Q3一般是基建施工旺季,由于基建项目容易受到强降雨天气、台风、洪水等各类天气因素和大宗商品涨价等因素扰动导致基建出现阶段性停工,继而推动阶段性赶工需求的出现,我们认为上半年受疫情影响部分需求侧政策拉动效果并未兑现,国内供应链紧张对物流、生产等也有影响,随着常态化核酸检测方式的大范围应用,国内经济修复及政策效果有望从6月起逐步释放,我们认为或由此带动Q3基建出现一定赶工需求;同时2021年Q3的基建受极端天气因素冲击呈现出较低的基数,我们预计在低基数的基础上基建刺激政策叠加赶工需求将带动Q3基建投资呈现两位数增长。

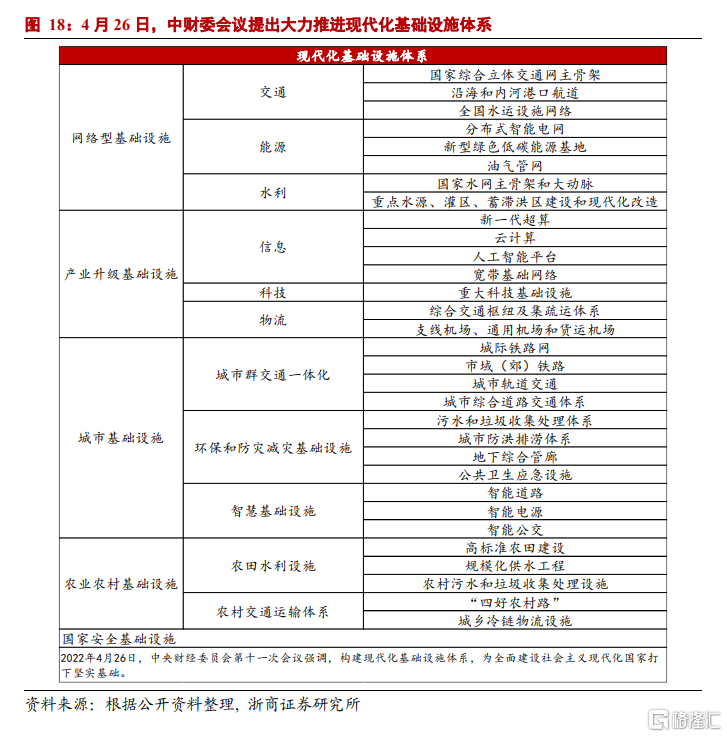

>> 制造业:把握强链补链和产业基础再造,预计2022年增速10.6%

预计2022年制造业投资增速为10.6%。总体来看,制造业投资增速主要受下游需求、工业企业利润、产能利用率等基本面数据以及信贷、社会融资规模等货币金融因素影响。从目前各项指标释放出的信号来看,尽管多地疫情散发对制造业投资构成小幅拖累,但仍是固定资产投资的重要支撑。

第一,强链补链和产业基础再造是驱动制造业资本开支的双主线。我们认为,强链补链由供给短缺驱动,预计技术改造投资保持较高增速。产业基础再造工程项目的重点在于制造业向新能源化、智能化转型,带动厂房、机器、设备等资本开支。因此,制造业投资大概率保持两位数以上的增速,蕴藏较大市场预期差。

第二,创新投入加大,高技术制造业投资的拉动作用明显。一季度,高技术制造业投资同比增长32.7%,其中,电子及通信设备制造业投资增长37.5%,医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资增长35.4%,计算机及办公设备制造业投资增长30.0%。

展望2022年全年,我们认为制造业投资将会延续前期的强劲态势,在2022年持续引领固定资产投资。我们重点提示,强链补链和产业基础再造已成为制造业投资的新动能,当前已积累较大的市场预期差。我们预计,2022年制造业投资是经济增长的主引擎,全年增速将达到10.6%。

> 货物与服务净出口:出口渐衰退,进口稳修复

现阶段疫情扰动将逐步下降。1-4月,我国人民币计价的出口和进口同比增速分别为10.3%和5%,前四个月实现贸易顺差1.36万亿元,增加39.2%。受益于供给优势和价格支撑较强,出口增速较强,进口则因稳增长政策尚未兑现和价格支撑下滑增速稍弱。本轮疫情冲击对国内供应链的冲击,对内需的冲击高于出口,我们在《3月出口延续高增,助力稳增长、稳就业》报吿中已有细致分析,3月、4月人民币计价进口为-1.7%和-2%,出口最低为2.9%,并在《昨日黄花又重现,2022已不是2020》提出,通过内外贸剪刀差判断,本轮疫情冲击逐步下降,国内供应链逐步修复。

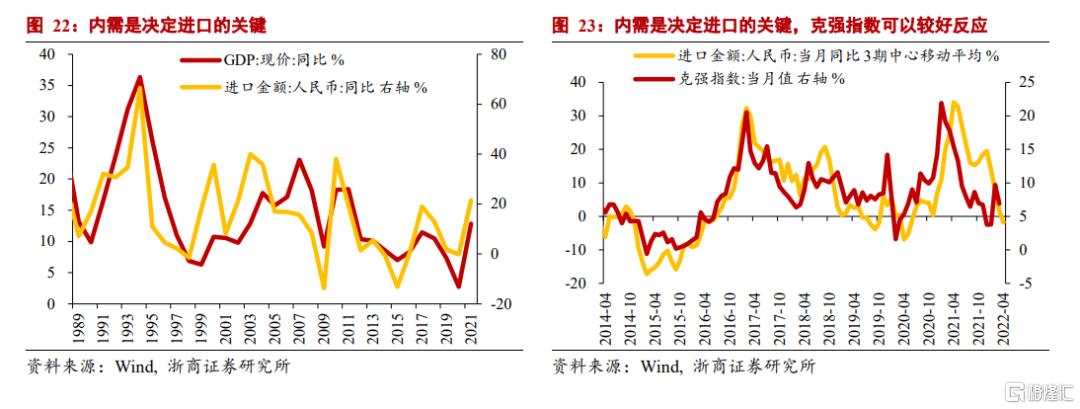

同时,政治局会议定调后,在严控疫情的背景下积极推进大规模常态化核酸检测,平衡防疫与发展的可行选择,随着常态化核酸检测的铺开,供给端对进出口的扰动将显著下降。展望下半年,扫除供给端扰动后,需求仍是决定外贸的核心逻辑,我们认为外需的变化决定了出口呈现中枢下移的渐进衰退特征,进口则受益于稳增长政策的逐步兑现,呈现底部回升的稳步修复特征。

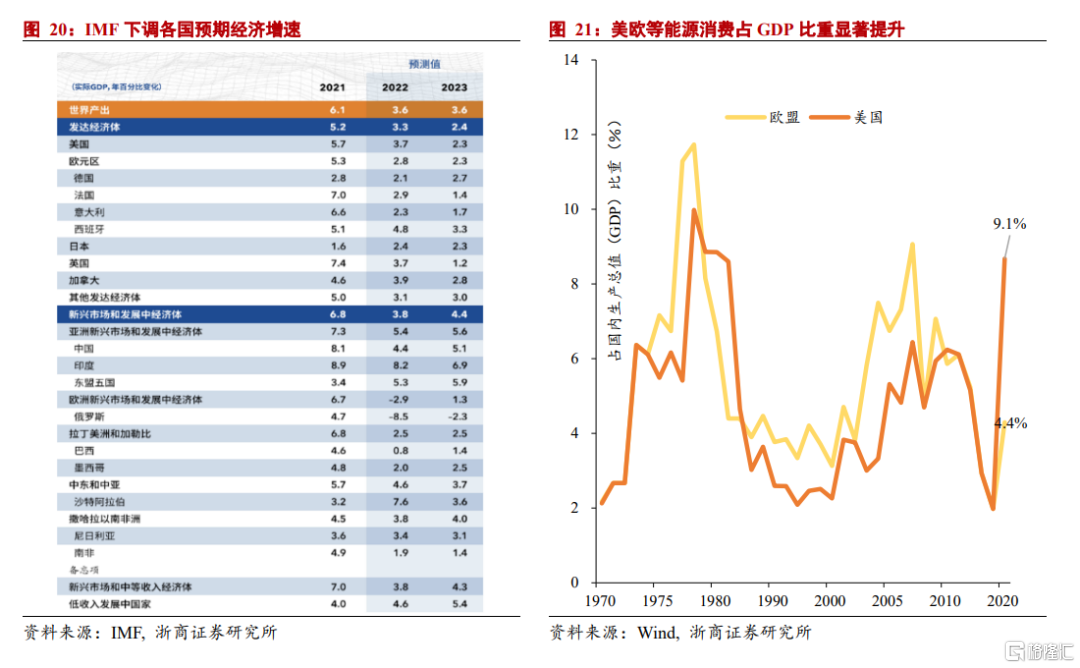

外需逐步回落决定了出口渐衰退。我们认为决定下半年出口的核心逻辑是海外需求:1)主流发达经济体的2022年实际GDP增速呈现出前高后低的特征,特别是在美联储等海外央行为控制通胀预期而实施一系列加息、缩表的政策环境下,会进一步加剧衰退预期。根据我们预测美国Q2-Q4经济增长分别为2.8%、2.5%和1.5%,逐季下降,欧盟增长节奏也大概率逐季走弱。2)受地缘政治因素和大宗商品涨价影响,全球能源消费占比明显提升,特别是在能源进口国表现更为显著,美国、欧盟的能源消费占GDP比重已经分别达到4.4%和9.1%,前者处于近7年以来的最高水平,欧盟则接近1980年前后的历史最高水平,我们认为能源消费占比的显著提升会挤压其他类型的消费品,服务业受益于疫情修复,必选消费品需求较为刚性,与我国出口关联度较为密切的海外耐用品消费需求可能受到挤压。

3)美联储加息、缩表背景下,新兴市场国家的金融市场(股票、债券、汇率)脆弱性提升、波动加大,金融市场大幅波动对实体经济和主权债务风险产生扰动,进而扰动需求。4)疫情风险也需关注,当期海外经济体全面走向共存,疫情对需求的扰动显著下降,但考虑变异病毒的不定期出现及南非等国新一轮疫情再次抬头,若再次出现类似2021年的德尔塔和奥密克戎冲击,则海外需求或将进一步受挫。5)俄乌问题常态化,交易成本上升扰动需求,俄乌局势仍未吿停,存在较大不确定性,但确定的美欧等发达经济体的供应链、能源等去俄化,会显著抬升交易成本,进而影响部分外贸需求。

同时,我们认为,海外需求回落不会导致出口的大幅下滑,而是大概率表现出渐进下滑,主因我们在此前《3月出口延续高增,助力稳增长、稳就业》等多篇报吿中不断强调,重视我国突出的供给能力,特别是在全球供应链脆弱性提升的当下,突出的供给优势是我国稳外贸最重要的基础。

经济修复带动内需改善,下半年进口稳步回升。我们认为,内需仍是决定进口的关键变量,在当前疫情冲击的低增长背景下,下半年经济修复有望带动进口稳步增长,主要动力来自于常态化核酸检测和稳增长政策兑现两个方面。1)我们认为,常态化核酸检测的应用有望带动国内供应链显著修复,带动工业生产、交运物流、航空餐饮、酒店旅游等方面显著修复,作为兼顾经济发展和疫情防控的选择,随着常态化核酸的大规模应用,我国有望再度走出类似2020年Q2的经济修复表现。2)4月政治局会议明确表示力争实现年初经济目标,再度明确稳增长基调,强调加快落实已有政策并积极增加增量政策的使用,我们认为稳增长政策有望进一步加码,中财委会议定调基建发力、国办《关于进一步释放消费潜力 促进消费持续恢复的意见》的扩大消费措施等方面已有体现,我们预计下半年稳增长政策逐步兑现过程中,有望带动Q3-Q4的经济增速达到6.1%和6.4%,显著高于上半年,进而带动进口稳步回升。

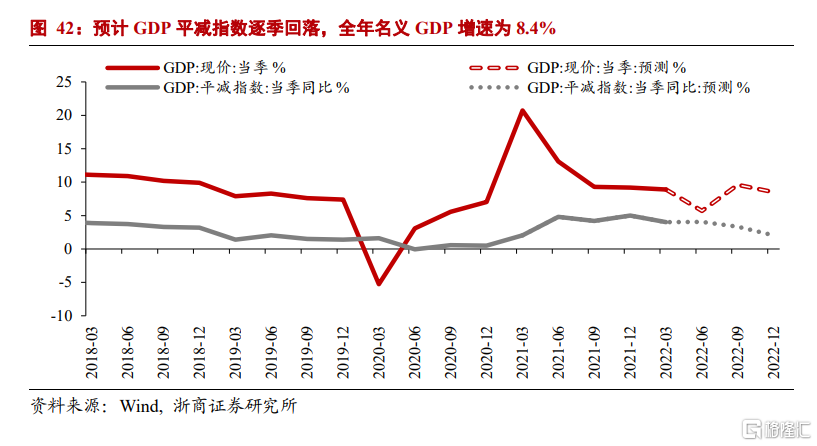

> 支出法看名义GDP:下半年消费陡峭修复,投资动能较强

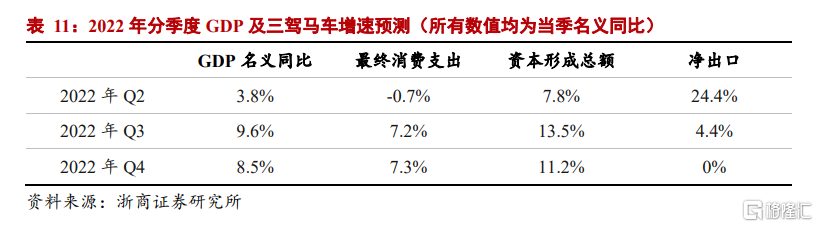

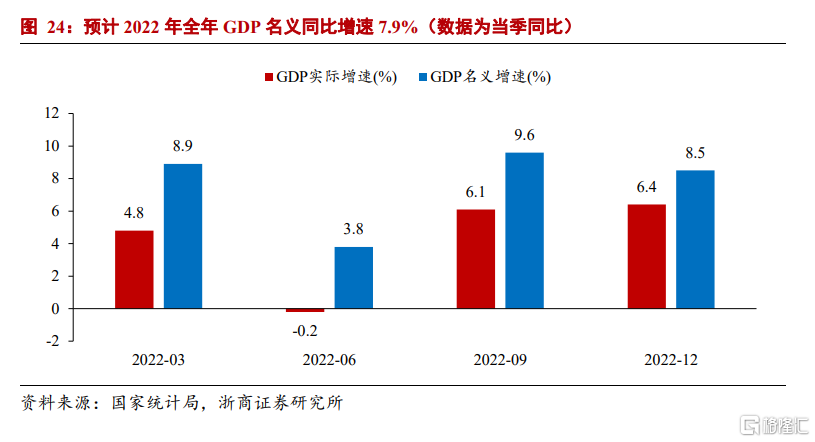

预计2022年GDP名义增速达到7.9%左右,经济大概率继续向疫情前的潜在增速收敛。我们认为,随着居民收入有所改善,消费复苏动力将进一步增强,常态化核酸检测助力消费需求释放。分季度看,2022年第二、三、四季度的GDP名义同比增速分别为3.8%、9.6%和8.5%,其中三季度达到名义增速的峰值,对应10年期国债收益率的高点。

我们认为,二季度是2022年全年宏观经济的最低位置,二季度边际走弱的经济增速及下半年二十大即将召开的情况下,政策基调将进一步发力创造相对宽松的政策环境,内需的潜力逐步释放均将推高下半年经济增速读数,且由于2021年下半年经济增速基数较低,经济将快速企稳。

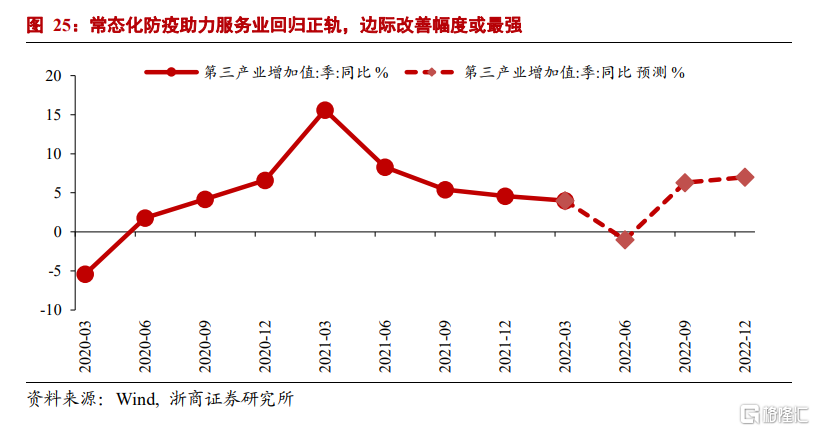

> 服务业:常态化防疫保线下场景,服务业重回正轨最受益

常态化检测等新防疫方式有助于提早发现疫情,“以快制快”实现精准防控,最大限度地缩小疫情影响的区间空间和清零所需时间,从而使处疫情对经济的影响降低至最小。尤其是对需要线下消费场景的服务业,如餐饮旅游等,常态化防疫的推广,将避免由于疫情发现不及时导致的大范围封控,从而最大限度地减少消费场景的灭失,有助于服务业重回正轨,边际改善或最大。

反观2021年,由于缺少常态化检测,部分地区的疫情在扩散一段时间后才得以被发现,使得动态清零所需要面对的涉疫区域面积较大且清零所需时间较长,较严重地冲击了线下消费场景,使得服务业在2021年Q3和Q4的修复受到一定阻碍,较显著地偏离近五年的增速中枢水平。

我们认为,在核酸检测常态化情形下,消费场景有望获得常态化恢复,同时在去年同期相对较低基数的作用下,Q3和Q4第三产业增加值增速有望分别达6.3%、7.0%,其中与线下消费场景相关的服务业有望实现更强的边际修复。

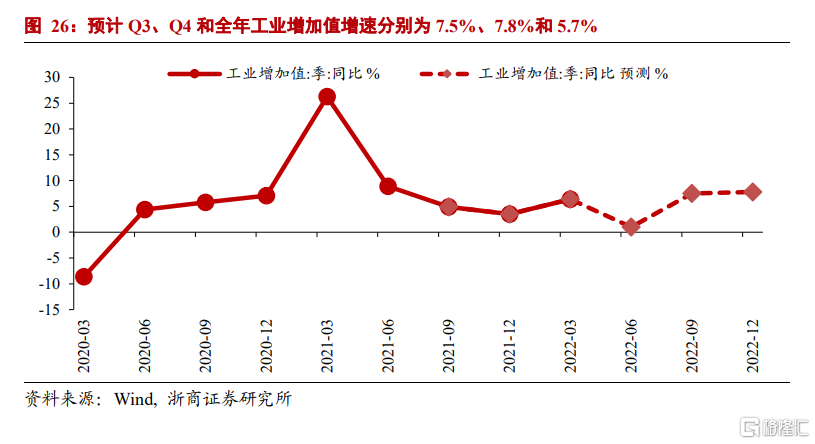

> 工业:常态化防疫稳供给,工业稳增长再续前弦

国内一二季度疫情反复较严峻,对供应链和工业生产冲击较大,打断了今年稳增长节奏,稳增长压力较大。4月29日政治局会议要求“努力实现全年经济社会发展预期目标,保持经济运行在合理区间”。我们认为,在此轮疫情冲击动态清零后,随着常态化防疫体系的建立,疫情复发苗头能被尽快扼制,供应链保持稳定,工业生产“抢时间”回归稳增长,下半年或可能再现工业生产阶段性微过热现象,同时在去年“能耗双控限电”冲击形成的低基数作用下,对工业增加值增速有所抬升作用,预计Q3、Q4和全年规上工业增速分别为7.5%、7.8%和5.7%。

国内供应链应对疫情的稳定性有望提高,是工业生产稳中有进的重要基础。一方面,随着常态化防疫逐步落地,下半年疫情反复时“以快制快”,反复规模预计较小且可控,多地大面积管控的局面不会再出现,交运物流有望保持稳定,供应链断裂风险大幅下降。此外,上半年由于疫情导致的国内供应链紧张问题,已有相关针对性政策出台落地,学习效应也将使得国内供应链韧性提升,相关政策例如缩短隔离时间恢复人流、推行物流核酸互认与全国通行证、优先恢复物流、保障产业链和供应链等。

在下半年常态化核酸检测背景下,国内需求恢复积极,提振工业生产积极性。如前文所述,常态化防疫带来经济常态化增长,国内消费恢复较强、制造业投资、地产投资和基建投资的稳增长政策储备得以顺利形成实物工作量。在出口方面,常态化防疫保障国内供应链稳定,同时不排除海外病毒再次变异冲击海外供给能力的可能性,国内生产能力在国际上的优势再次凸显,有助于支撑相关出口链生产。

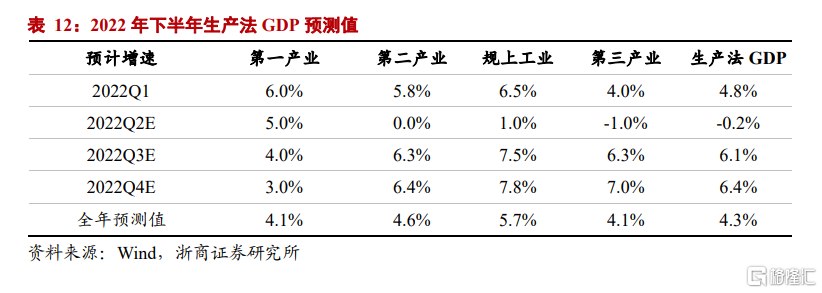

> 生产法看实际GDP:下半年第三产业支撑作用最强

在常态化防疫经济回归常态及稳增长诉求下,我们认为从生产端来看,第三产业和第二产业将在Q2触底后逐季强劲反弹,其中三产得益于线下消费场景回归常态化表现更为强劲。预计生产法GDPQ3、Q4和全年增速分别为6.1%、6.4%和4.3%。

第一产业去年下半年在猪周期作用下增速较高,形成较高基数。而今年下半年猪周期将迎来拐点,猪肉产量增速将逐步下行,从而对第一产业增速形成一定拖累作用,从而第一产业增速将在下半年有所回落,预计全年向历史中枢收敛。

第二产业受益于回归稳增长有所提振,预计下半年建筑业在基建地产稳增长过程中仍有相对较强表现。对工业整体而言,虽然规上工业增加值增速较强,但中小企业恢复相对缓慢,对二产有一定拖累作用。我们预计第二产业增加值增速Q3、Q4和全年增速分别为6.3%、6.4%和4.6%。相较前文所述的第三产业而言,下半年三产对GDP增速的支撑作用更强。

物价分化,PPI向下,CPI向上

地缘政治冲突导致全球供应链紧张,能源、金属价格持续位于高位,不过,随着全球逆周期政策渐次退出,海外经济动能向下,需求扩张速度变慢,我们认为PPI向下趋势不变,但回落幅度放缓,预计全年中枢4.9%。CPI方面,猪价迎来上行周期,叠加消费需求回暖带动核心CPI修复,CPI保持向上态势,预计全年中枢2.3%。PPI向下、CPI向上,二者剪刀差将逐步收窄,并有望在9月份实现反转。

> CPI保持向上态势,全年中枢预计为2.3%

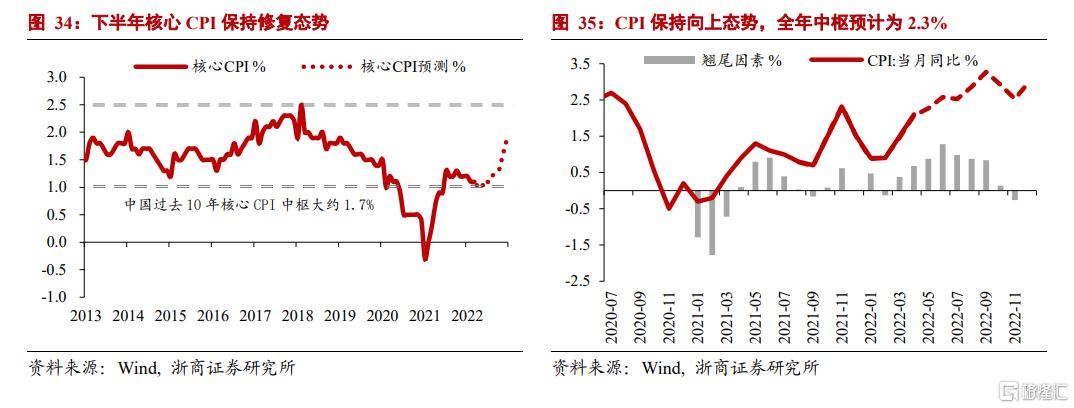

猪价迎来向上周期,油价维持高位震荡,消费需求回升带动核心CPI修复,预计CPI将呈现上行趋势,9月份有破3风险,全年中枢约为2.3%。

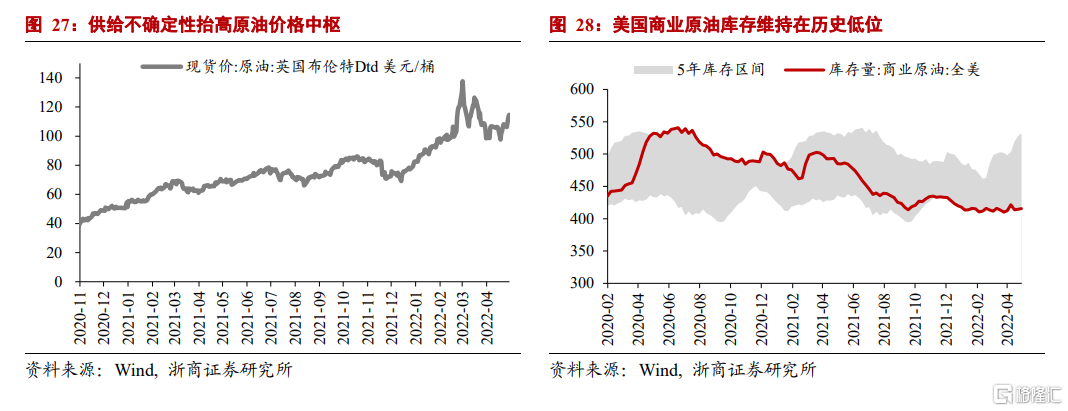

>> 油价高位震荡,下半年中枢波动下行

俄乌冲突常态化,供给不确定性使油价维持高位。目前俄乌依然保持你来我往的焦灼局势,双方冲突在短时间内得到化解的机率较小,未来一段时间以北约为代表的西方国家对于俄罗斯的制裁仍有可能升级。5月4日,欧盟发布的第六轮对俄制裁方案中包含在6个月内全面禁止俄罗斯石油进口,能源供应方面的不确定性仍在提升。叠加原油库存仍位于较低位置,供给的不确定性将显著推高油价中枢。

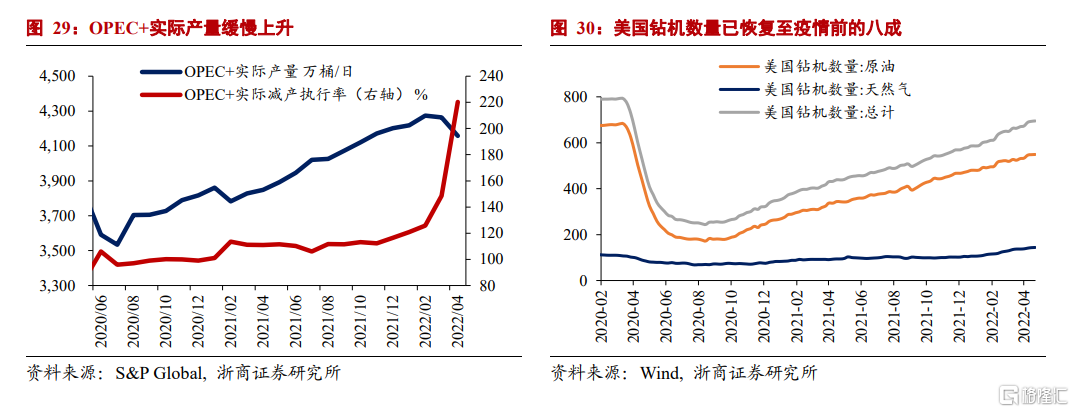

缓慢增产进行中,供需缺口反转带动油价小幅下行。美国通胀压力峰值已过,为拓宽原油供给而进行的美伊、美委谈判,进展大概率不及预期,大幅度的原油供给释放较难兑现。不过,高油价之下,OPEC+国家和美国都在缓慢增产。美国方面,石油和天然气钻机数量持续增长,目前已经恢复至疫情前的八成水平;OPEC+方面,虽然超额完成减产任务,但实际供应量也在逐渐增加中。随着发达国家补库完成,逆周期政策退出,原油需求增量空间有限,下半年原油供需缺口有望反转,带动油价小幅下行。

综上所述,我们预计Q2~Q4逐季的油价中枢为105、90、90美元。

>> 猪价触底回暖,有望迎来温和上涨周期

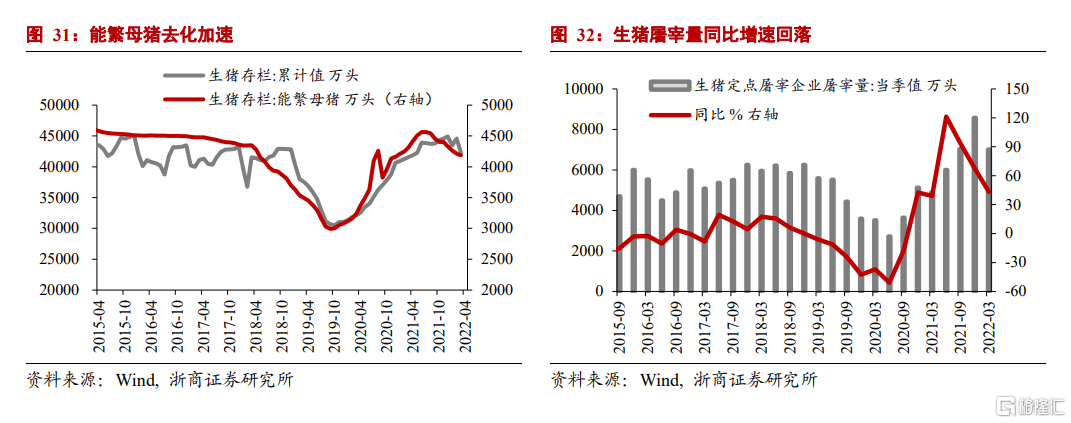

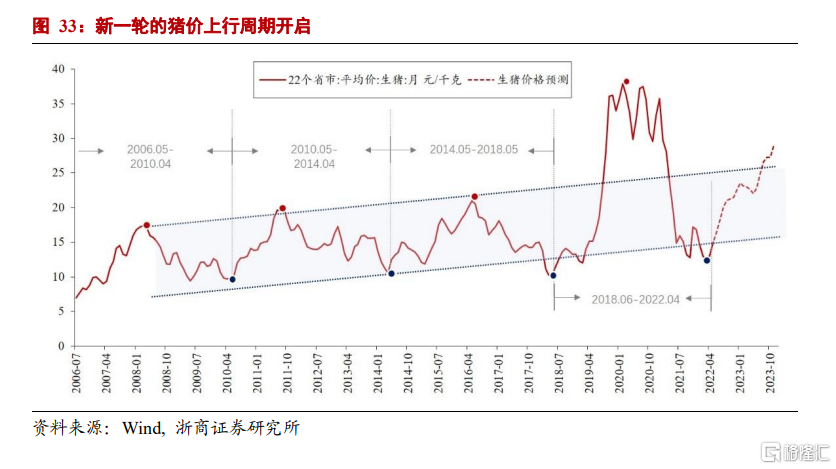

生猪产能持续去化,猪价有望迎来上行周期。春节过后猪粮比持续低于5:1,养殖户处于较深亏损区间,生猪产能进一步去化。数据显示,2021年7月份以来,能繁母猪存栏持续回落,截至2022年一季度已回落至4185万头,较峰值水平回落8.3%,生猪存栏量也同比回落。今年六批收储工作中,第四批(4月14日)和第五批(4月22日)的收储率仅有7%和0%,完成度极低,侧面说明目前市场对下半年行情普遍看好,社会库参与收储的意愿普遍不高。我们维持2020年11月9日外发报吿《大国博弈与跨周期调节》中的判断,预计2022年二季度新一轮猪周期开启。

瘟疫风险较小,本轮猪周期的上行将比较温和,预计年底猪肉平均价达到36~40元。历史上猪周期或多或少均受到猪相关疫情影响,供给侧的外生冲击往往带动猪价急速上涨。不过,我们认为今年发生瘟疫的概率较往年降低,一方面我国对进口产品防疫检疫严格,另一方面规模集约化养殖程度也越来越高,因此本轮猪周期更有可能呈现温和上涨的局面,节奏与2014~2018年更类似。

>> 消费复苏带动核心CPI修复

油价波动下行,猪价温和上行,猪油对冲情形下,重点关注核心CPI的修复。由于疫情反复冲击需求侧,核心CPI同比从2021年7月之后开始震荡下行,连续三个季度修复动力不足。随着疫情影响趋弱、消费场景恢复正常运营、消费需求得以释放,核心CPI仍有较大回升空间。过去10年中国核心CPI中枢大约为1.7%,我们认为,二季度起核心CPI有望快速向疫情前中枢靠拢,当前核心CPI中拖累较多的旅游项、其他用品及服务项(如旅馆住宿等)、交通和通信项(如机票等)都有望回归正常增长路径。

综上所述,我们认为CPI将有较强的回升动力,在翘尾因素配合下,二、三季度CPI同比上行速度较快,9月份达到全年峰值3.3%,全年CPI中枢预计为2.3%。

> PPI回落速度放缓,全年中枢预计为4.9%

由于俄乌冲突常态化,全球供应链具有较大的不确定性,大宗商品价格上涨压力犹在,我们将PPI全年中枢上调至4.9%。

整体上,我们判断2022年PPI仍将保持回落趋势。一方面,后疫情时代全球供需缺口收窄,输入型通胀压力有望回落。目前看,随着全球逆周期政策渐次退出,海外经济动能向下,需求扩张速度变慢。从库存水平来看,全球主要经济体的工业产成品库存水平已超出疫前水平,补库也基本完成。另一方面,我国采取了“先立后破”方针,煤炭保供稳价和高耗能工业品的产能释放也有助于缓解价格上涨压力。

不过,PPI回落速度将显著放缓。海外方面,由于上游原材料库存依然偏紧,俄乌冲突加剧供应链的不确定性,人民币汇率又出现了一定幅度的贬值,输入型通胀仍需关注。除了能源库存偏紧以外,有色金属库存也持续位于低位,地缘政治的间歇性冲击容易加剧供应紧张。国内方面,4月政治局会议要求努力实现全年预期目标、全力扩大国内需求,随着后续稳增长措施的落实落细,对大宗商品的需求也将保持一定韧性。

综上,我们预计PPI向下趋势不变,但回落幅度放缓,Q2~Q4分别为6.6%、3.8%、0.6%,全年中枢4.9%。PPI向下、CPI向上,二者剪刀差将逐步收窄,并有望在9月份实现反转。

PPI向下、CPI向上,综合而言,预计全年GDP平减指数为3.4%,其中Q2~Q4分别为4.0%、3.3%、2.0%,二、三季度保持高位,四季度有所回落。

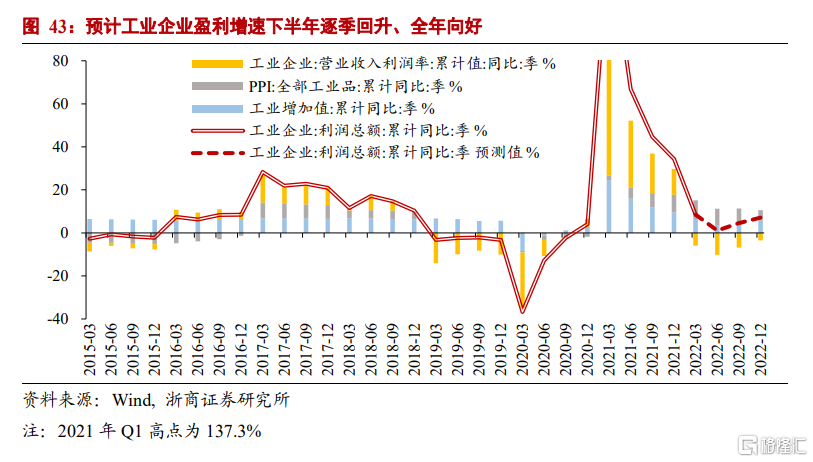

> 工业企业盈利增速下半年逐季回升、全年向好

下半年在营收利润率中枢较高,疫后经济修复产销两旺及工业品价格相对仍高的三大支撑下,2022年下半年工业企业利润总额增速在保持正增,在Q2增速触底后反转于Q3、Q4持续回升,我们预计全年规模以上工业企业利润总额增速为7.1%。

我们认为,营收利润率中枢短期内扭转下行趋势,维持较高水平,缩小与去年高基数的差距是支撑下半年工业企业盈利增速向好的基础。一方面,在国内疫情冲击市场主体的背景下,减税降费、助企纾困政策有望持续发力支持企业,从而提升营收利润率中枢水平,一季度规模以上工业企业每百元营业收入中的费用降幅已有所体现。另一方面,随着下半年工业稳增长生产或进入微过热状态,工业企业产能利用率将上行,将带来一定的规模效应,降低单位产品的成本提升营收利润率。但由于去年营收利润率基数较高,因此今年营收利润率中枢抬升后仍难超过去年高点,从而造成一定的拖累影响。

下半年工业企业产销景气及价格中枢较高是对工业企业盈利增速向好的主要正向支撑因素。一方面,下半年常态化核酸检测后,疫情对经济的扰动减弱,经济增长回归常态化,各地方努力稳增长背景下将带来工业企业产销双旺局面;另一方面,供应链脆弱、地缘冲突等因素使得上中游工业品价格中枢,同时PPI向CPI传导对下游行业盈利亦将有所改善,从而对工业企业盈利增长的正向拉动作用较强。

经济复苏叠加政策呵护

就业能够完成全年预期目标

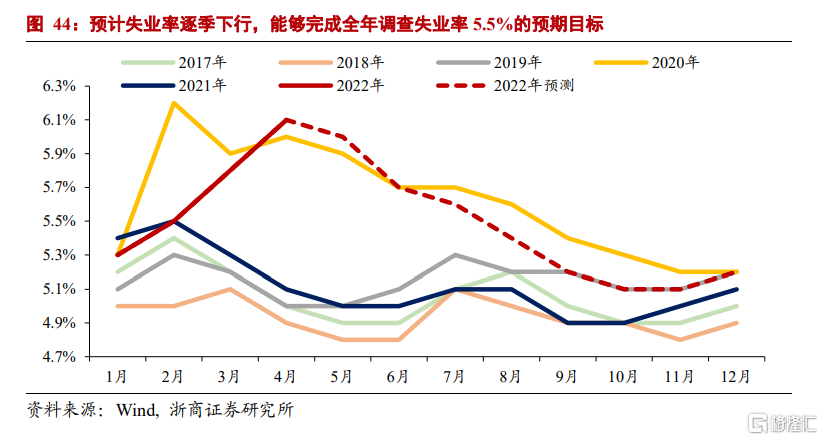

2022年疫情卷土重来,对我国劳动力市场造成较大冲击,3月调查失业率已经突破目标阈值5.5%。往后看,我们预计,5月份起开始失业率将开始逐季下行,2022年全年调查失业率平均值5.5%,能够完成预期目标。一方面,常态化检测保障经济常态化增长,企业经营预期稳定,尤其有利于线下服务业的持续修复,从而创造更多的就业岗位。另一方面,就业优先政策持续发力,重点通过保市场主体来保就业,积极出台纾困帮扶政策,缓解企业现金流压力,帮助企业发工资不裁员。

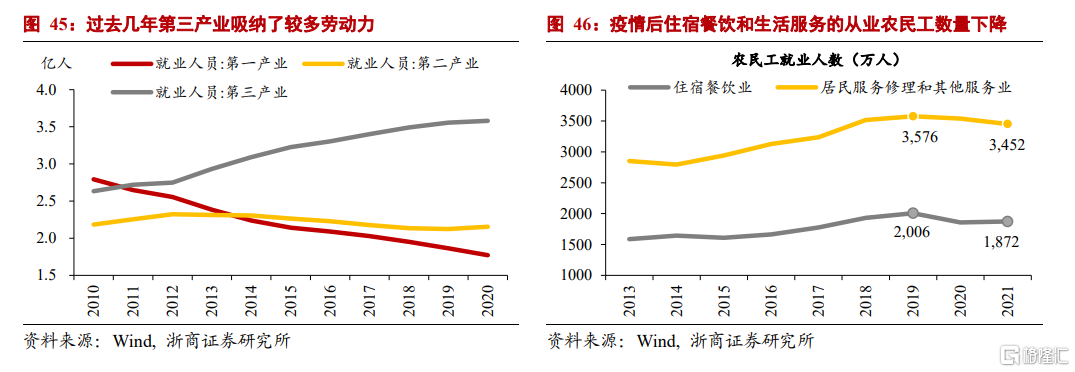

首先,常态化检测有助于线下消费的稳定复苏,助力接触型、聚集型行业景气度向上,发挥第三产业吸纳劳动力的重要作用,如住宿餐饮业、批发零售业、交通运输业、租赁和商务服务业以及其他生活服务业等。疫情的间歇性冲击影响了线下消费的稳定,企业扩张意愿下降,用工需求回落。我们根据《农民工监测调查报吿》测算,与2019年相比,2021年在住宿餐饮业、居民服务修理和其他服务业从业的农民工分别少了134万人、125万人。线下消费恢复常态化增长后,这部分岗位需求将显著回升。

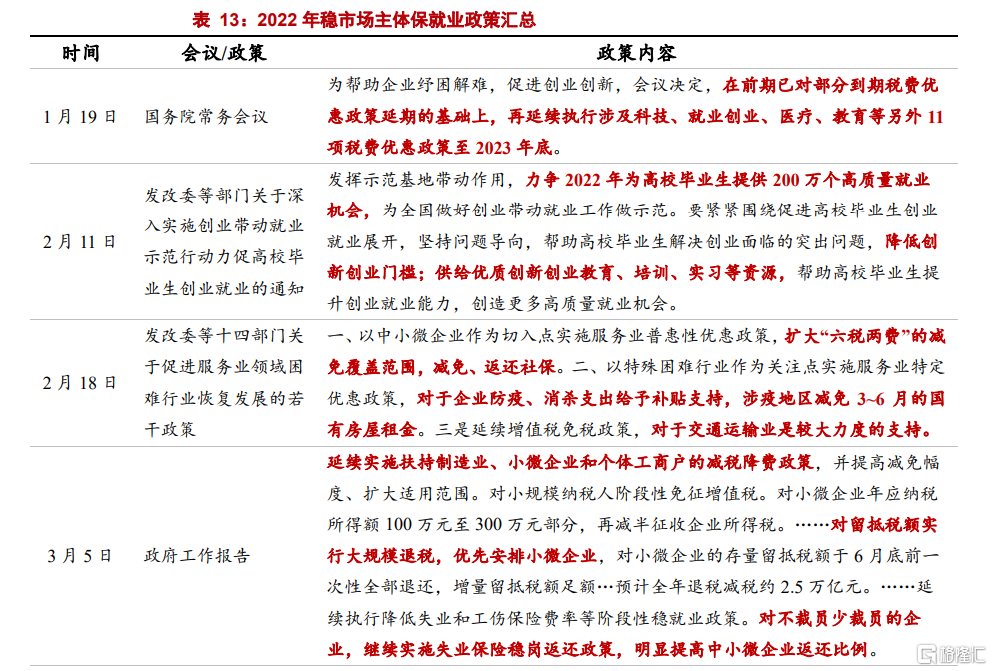

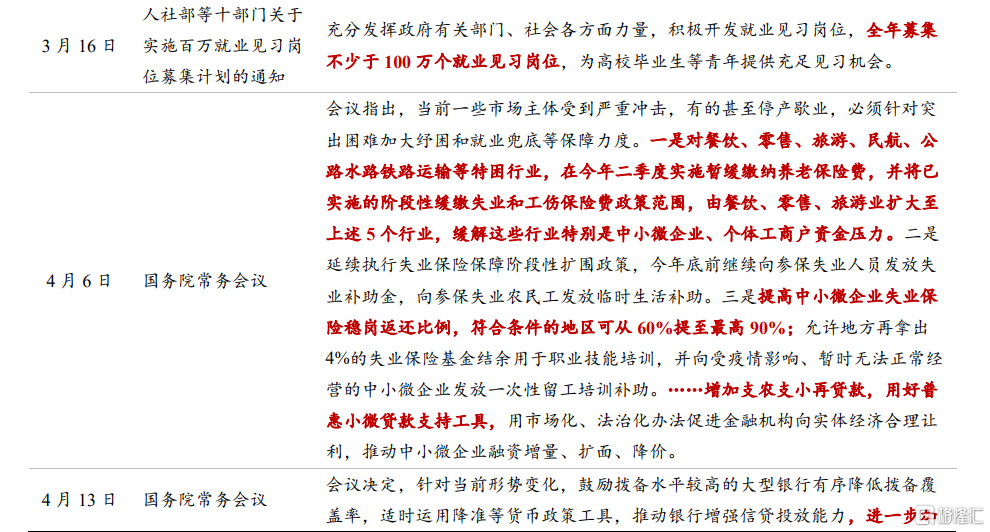

其次,就业优先政策持续发力,重点围绕企业纾困,缓解企业现金流压力,通过保市场主体来保就业。今年政策的主线就是保市场主体,一系列纾困举措都是为了保障企业的现金流,帮助企业发工资不裁员,如大规模退税减税、阶段性社保减免、提高失业保险稳岗返还比例、减免房租、降低企业融资成本等。保市场主体就是保就业,服务业相关行业的复苏将进一步发挥服务业带动就业的能力,改善服务业就业人员的收入水平,缓解农民工返城意愿低、就业质量差的问题,遏制收入K型分化。

其他的就业岗位来源包括:其一,今年要求谨慎出台“收缩性政策”,我们预计教育双减、互联网平台反垄断的压力边际缓解,教育和互联网行业能够创造出更多的就业岗位。其二,2022~2023年退休人数迎来高峰,岗位空间释放有利于对冲一部分劳动力供给压力。其三,常态化检测的实施需要招募一定规模的采样、运输、检测和组织人员。

综上,在经济复苏和政策呵护两股力量下,5月份起开始失业率将开始逐季下行,2022年全年调查失业率平均值5.5%,能够完成预期目标。