本文来自格隆汇专栏:浙商宏观李超 作者:浙商李超宏观团队

核心观点

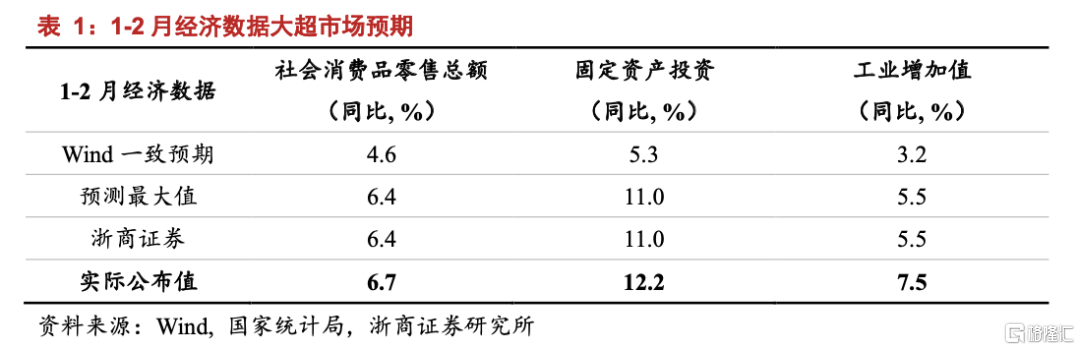

1-2月经济开门红兑现,供需两端表现均大超市场预期,与我们的预测更加接近,我们坚持一季度GDP同比增长5.7%的判断。稳增长诉求下,供给紧缩型政策纠偏,地方政府开门红意愿强,工业率先发力,1-2月工增同比+7.5%。需求端,社零同比+6.7%,就地过年弱化,本地消费释放,叠加政府消费发力,社零表观增速显著改观。投资方面,1-2月,制造业投资同比+20.9%,产业基础再造、强链补链、技改、出口高景气等多因素支撑制造业投资高增;基建投资同比+8.1%,财政前置效果显现。

稳增长仍是货币政策首要目标,2月金融数据略低于预期,央行后续降准概率有所提高,继续发力宽信用、稳增长。在此组合下,长端利率未来更多关注宽信用,我们认为10年期国债收益率将在二季度达到3%左右的高点。权益方面,重点关注未来美债收益率见顶后带来的成长股切换机会。

供给释放亦兑现,工业力挺开门红

1-2月规模以上工业增加值同比增长7.5%,远高于wind一致预期3.2%,与我们预期增速5.5%最为接近。我们前期提示的“工业开门红助力稳增长”兑现,主因在于工业稳增长政策逐步落地应对供给冲击、紧缩型政策纠偏助力工业生产释放,内外需求仍有积极支撑因素,制造业生产在出口韧性、产业新能源化和产业数字化背景下有望积极发力。同时,各地方政府开门红强烈诉求下赶工因素使工作时长超季节性延长,促使工业高增。1-2月在疫情反弹加重及清零政策背景下,服务业生产指数同比增长4.2%,比去年12月回升1个百分点,体现服务业生产有所压力但仍具韧性。我们认为,在3月疫情大幅反弹扰动背景下,工业增长仍将优于服务业力挺经济开门红。

就地过年弱化,消费有所改观

1-2月社会消费品零售总额同比+6.7%,前值1.7%,社零增速有所改观。今年就地过年弱化,本地消费场景修复,餐饮、烟酒分项显著改善。另外,政府消费前置发力,通讯器材、文化办公用品等保持高速增长,也对社零增速形成了较强支撑。向前看,3月疫情较为严峻,多个城市上调防控等级,预计3月社零数据会出现阶段性回调。

春节因素扰动,就业小幅冲高

2月全国调查失业率为5.5%,前值5.3%,与2021年水平相当。春节因素导致摩擦性失业增多,外来户籍人口失业率显著上升,小微企业经营压力大以及疫情反复扰动也对使得短期劳动力市场压力增大。

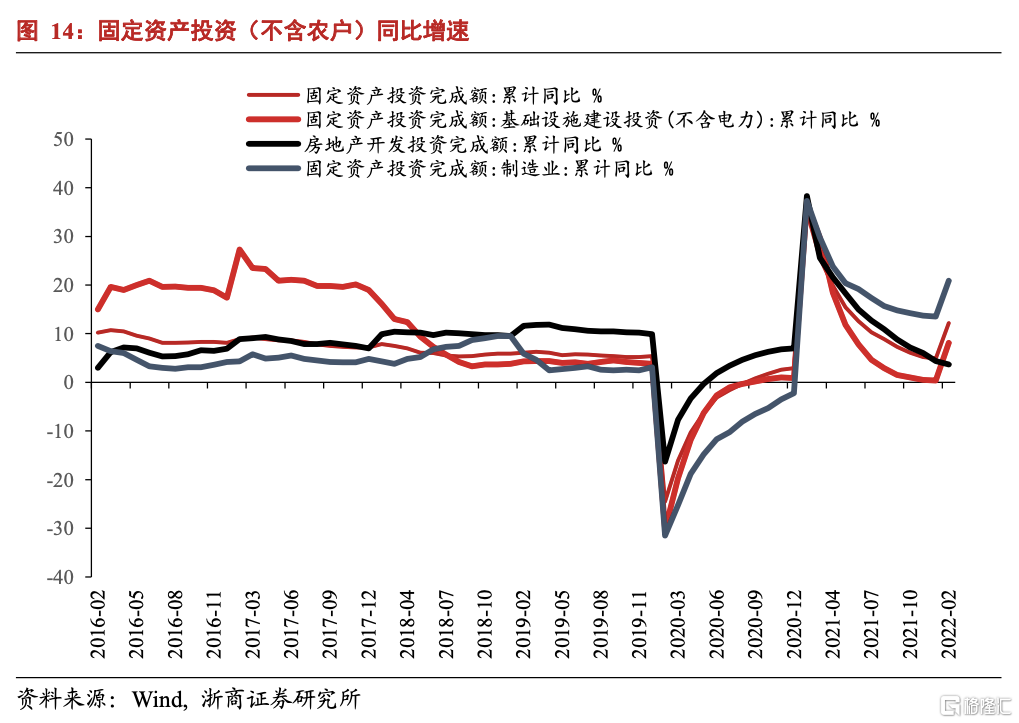

投资需求超预期,产业基础再造工程和强链补链驱动制造业投资

1-2月全国固定资产投资(不含农户)同比增长12.2%,远高于市场一致预期5.3%,投资需求呈现明显回暖态势,1月份和2月份固定资产投资(不含农户)环比分别增长1.06%和0.66%。其中,房地产开发投资同比增长3.7%,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长8.1%,制造业投资同比增长20.9%。展望一季度和全年,我们认为固定资产投资增速分别为10.0%和7.8%以上。其中:基建投资增速大概率呈现前高后低走势,制造业投资受产业基础再造、强链补链、技术改造等多因素支撑,表现仍然较强,房地产投资预计有望实现正增长。

正 文

经济开门红兑现

1-2月经济开门红兑现,供需两端表现均大超市场预期,与我们的预测更加接近,我们坚持一季度GDP同比增长5.7%的判断。供给端,1-2月工业增加值同比+7.5%,稳增长诉求下,供给紧缩型政策纠偏,工业率先发力。需求端,社零同比+6.7%,就地过年弱化,春节期间的本地消费有所释放,社零表观增速明显改观。投资方面,1-2月,制造业投资同比+20.9%,“先立后破,制造突围”逻辑兑现,产业基础再造、强链补链、技术改造、出口高景气等多因素支撑制造业投资高增;基建投资同比+8.1%,财政前置效果显现;地产投资同比+3.7%,超预期主要源自施工部分,我们认为与各地政策性投资尤其是城市更新的大幅发力有关。

稳增长仍是货币政策首要目标,2月金融数据略低于预期,央行后续降准概率有所提高,继续发力宽信用、稳增长。在此组合下,长端利率未来更多关注宽信用,我们认为10年期国债收益率将在二季度达到3%左右的高点。权益方面,重点关注未来美债收益率见顶后带来的成长股切换机会。

供给释放亦兑现,工业力挺开门红

1-2月规模以上工业增加值同比增长7.5%,远高于wind一致预期3.2%,与我们预期增速5.5%最为接近。继“四箭齐发”宽信用开门红兑现后,我们前期提示的“工业开门红助力稳增长”亦兑现,主因在于工业稳增长政策逐步落地应对供给冲击、紧缩型政策纠偏助力工业生产释放,内外需求仍有积极支撑。

我们认为,在紧缩型政策纠偏,稳增长政策为工业生产护航背景下,有助于促进供给释放,解决供给冲击问题。从高频数据上来看,1-2月工业生产景气由于春节效应先回落后回升,边际强度在局地疫情反复及冬奥环保限产作用下略有放缓,但总体稳中向好,进入二月份,各行业开工率明显提振,生产指数持续处于扩张区间。在煤炭保供稳价政策下,电厂存煤处于历史高位,能源供应充足保障工业生产。从用电量上来看,今年1-2月南方八省电厂日均耗煤量与去年同期相近;第二产业用电量8413亿千瓦时,同比增长3.4%,其中二月份第二产业用电量3756亿千瓦时,同比增长14.5%,增速较强,印证工业生产有所发力。

在需求方面,1-2月内需支撑积极,外需支撑延续。在内需方面,1-2月国内需求对工业生产的支撑积极。第一,在“四箭齐发”宽信用作用下,制造业、基建投资积极,地产投资保持韧性;第二,下游消费中,乘用车零售及30大中城市商品房成交面积有所修复;第三,在国内疫情加重及动态清零政策的背景下,线下消费仍受冲击,但1-2月份服务业生产指数同比增长4.2%,比去年12月回升1个百分点,体现服务业生产有一定韧性,对相关制造业产业链有一定支持作用。在外需方面,1-2月出口韧性对工业生产有所支撑。除价格因素外,中国供给优势奠定出口韧性。疫情防控、社交限制、地缘政治等因素对供需格局产生影响,疫情逐步流感化,各国疫情防控措施逐步去除,发达经济体结构性补库和服务业修复拉动需求。

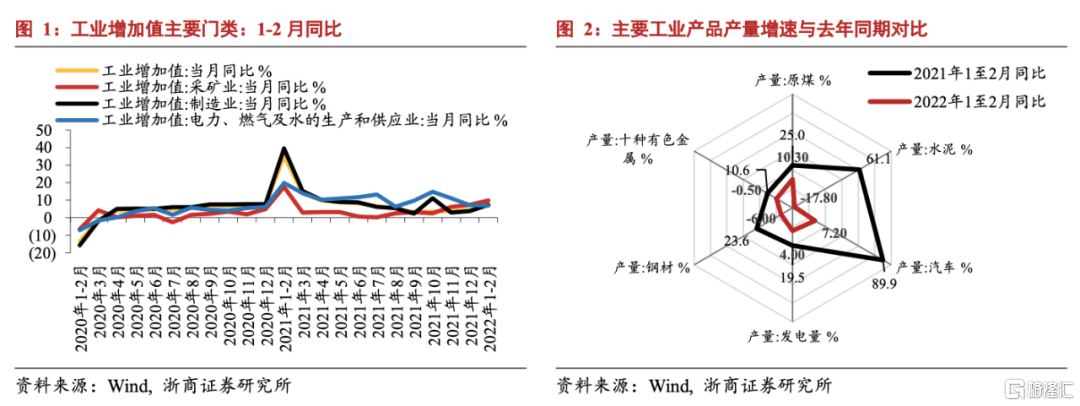

从分项数据上看,1-2月份采矿业增加值同比增长9.8%、制造业增长7.3%、电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.8%,制造业增速回升幅度较大。一方面,在能源保供政策推动下,原煤持续增长,带动采矿业增速较强。另一方面,在制造业、基建投资强劲,出口有韧性的支撑下,制造业恢复力度较强。

高技术和装备制造业持续引领,体现我国制造业高质量发展。我们主要关注的工业产品中,1-2月份原煤10.3%)、汽车(7.2%)、发电量(4.0%)正增,十种有色金属(-0.5%),水泥(-17.8%)和钢材(-6.0%)有所下滑。高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长14.4%、9.6%,增速较高;分产品看,新能源汽车、工业机器人、太阳能电池产量同比分别增长150.5%、29.6%、26.4%。

我们认为,在3月疫情大幅反弹扰动背景下,工业增长仍将优于服务业力挺经济开门红。

就地过年弱化,消费有所改观

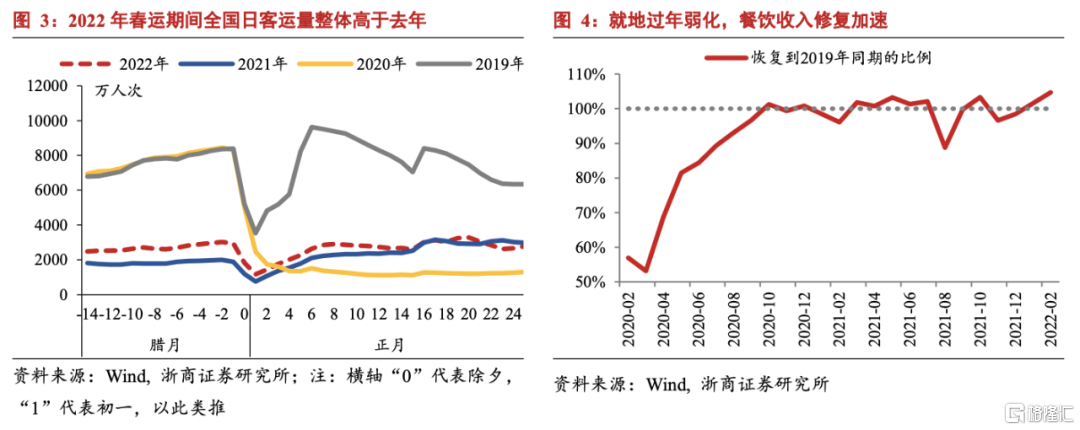

1-2月社会消费品零售总额同比+6.7%,前值1.7%,社零增速有所改观。今年就地过年弱化,本地消费场景修复,叠加政府消费前置发力,对社零增速形成了较强支撑。

一方面,由于今年春节防疫政策较为灵活,就地过年人数相比于2021年明显回落,走亲访友、家庭聚餐等线下消费场景修复,带动餐饮业等行业加速修复;另一方面,1-2月本土疫情整体得到控制,春节期间商场、电影院、饭店等消费场景都实现了正常营业,本地消费得到一定释放。2021年1-2月餐饮收入恢复到2019年同期的105%,是疫情以来的最高水平。

另一方面,政府消费前置发力也对消费修复也形成了一定支撑。今年一般公共预算支出更加重视社保就业和科教文衞,文化办公用品、电脑、电话等政府采购也将对消费形成一定支撑。从社零分项增速来看,通讯器材、文化办公用品等保持高速增长。

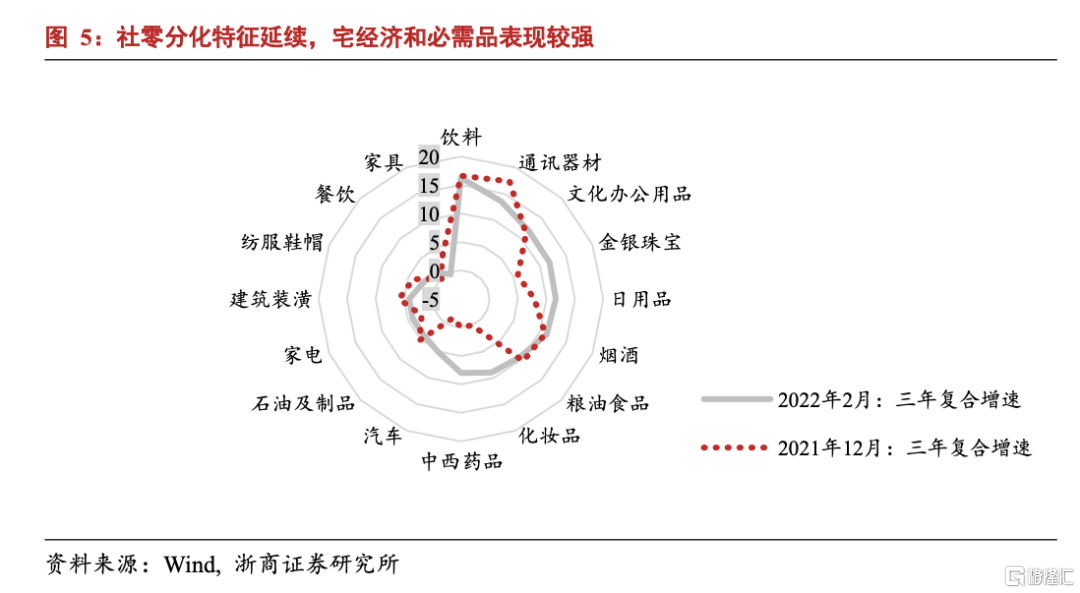

从结构上看,由于疫情扰动,必需品和宅经济相关消费依然较强。从三年复合增速来看,饮料、通讯器材、文化办公用品排名靠前,日用品、粮油食品、烟酒也有不俗表现。地产销售数据尚未回暖,建筑装潢、家具、家电等地产后周期消费依然偏弱。汽车零售表现尚可,缺芯影响暂时缓解。1-2月汽车消费表现良好,累计销量达426.8万辆,比2019年同期呈现10%的增长,根据AFS数据显示,2月份中国汽车主机厂没有因为缺芯而进一步削减产量。

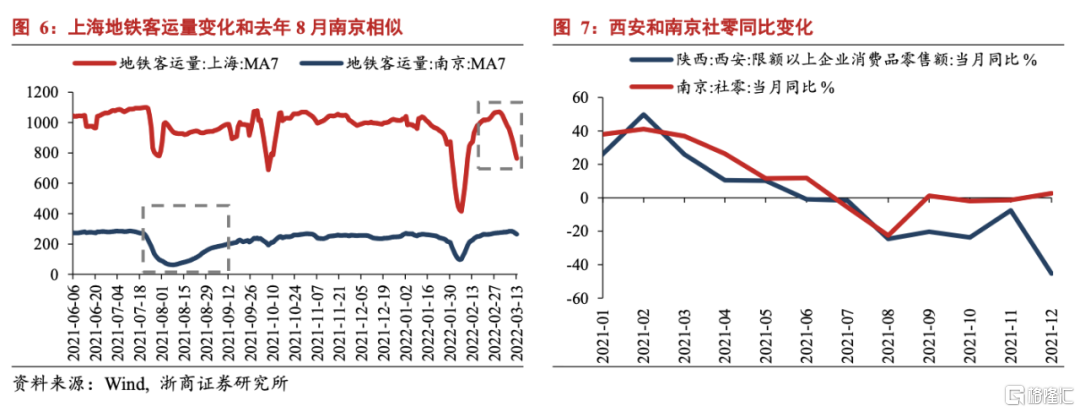

向前看,3月疫情较为严峻,上海、深圳、吉林、南京等多省市上调疫情防控等级。仅上海、深圳两地社零就占到全国比重的6.3%,预计3月社零数据会出现阶段性回调。目前上海并未采取封城,影响预计和去年8月南京类似(8月南京社零同比下降22.6%),以加强防控措施为主;深圳已采取全面封城模式,影响预计和去年12月西安类似(12月西安限额以上社零同比下降45.3%)。目前,疫情尚未出现明显拐点,预计采取中高强度疫情防控措施的城市仍有可能持续增多,对春节消费修复产生一定拖累。

春节因素扰动,就业小幅冲高

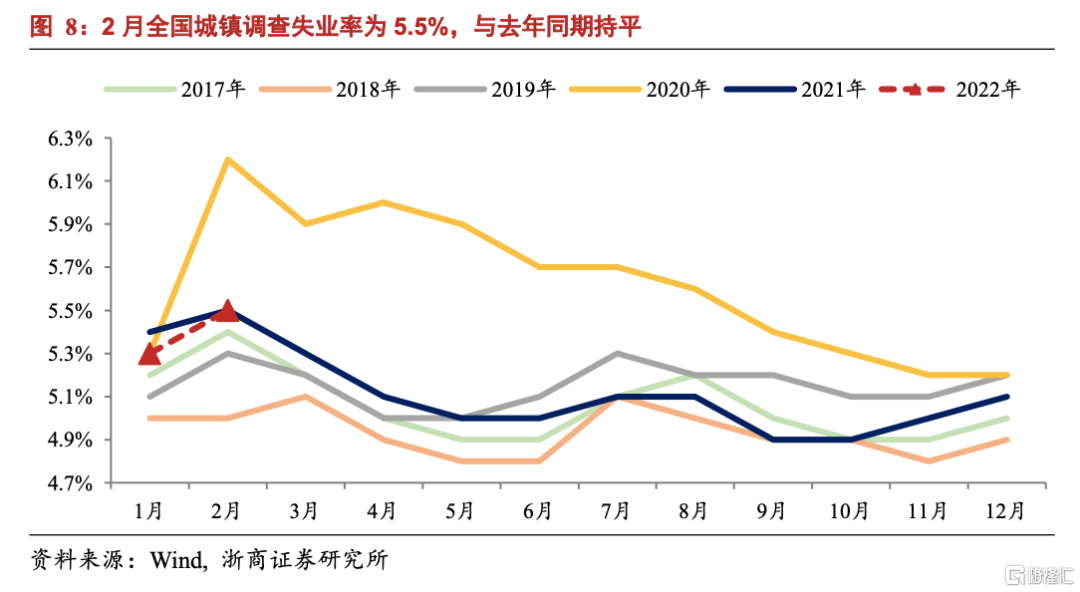

2月全国调查失业率为5.5%,前值5.3%,与2021年水平相当,春节因素叠加疫情反复扰动,调查失业率小幅冲高,再次回到5.5%的目前阈值上限。

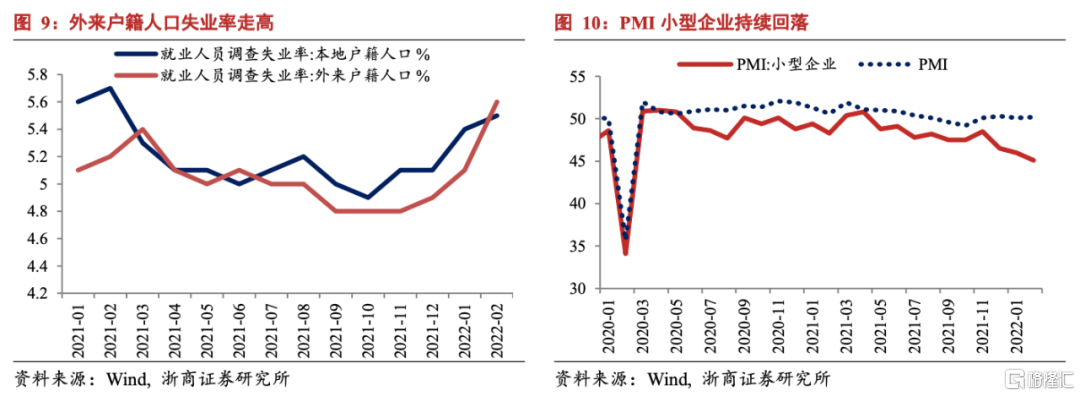

其一,春节效应下,摩擦性失业增多。历史上春节月份,由于农民工返城后要重新寻找工作,失业率一般季节性上升0.1~0.2个百分点。从统计局公布的结构数据来看,外来户籍人口失业率从1月份的5.1%上升至2月份的5.6%,说明春节效应是失业率上升的重要原因。

其二,需求收缩、供给冲击、预期转弱背景下,企业盈利水平回落,尤其是小微企业经营承压,用工需求出现了一定程度的收缩。PMI小型企业指数已连续3个月回落,与整体PMI走势背离,经营情况持续承压。

其三,本轮疫情传播范围更广、确诊人数更多,呈现点多、面广、频发特征,全国多地上调疫情防控措施,限制聚集和流动,部分线下消费场所关闭,短期内对服务业造成一定冲击,进而对服务业创造的就业岗位产生冲击,如餐饮店员工、网约车司机等。

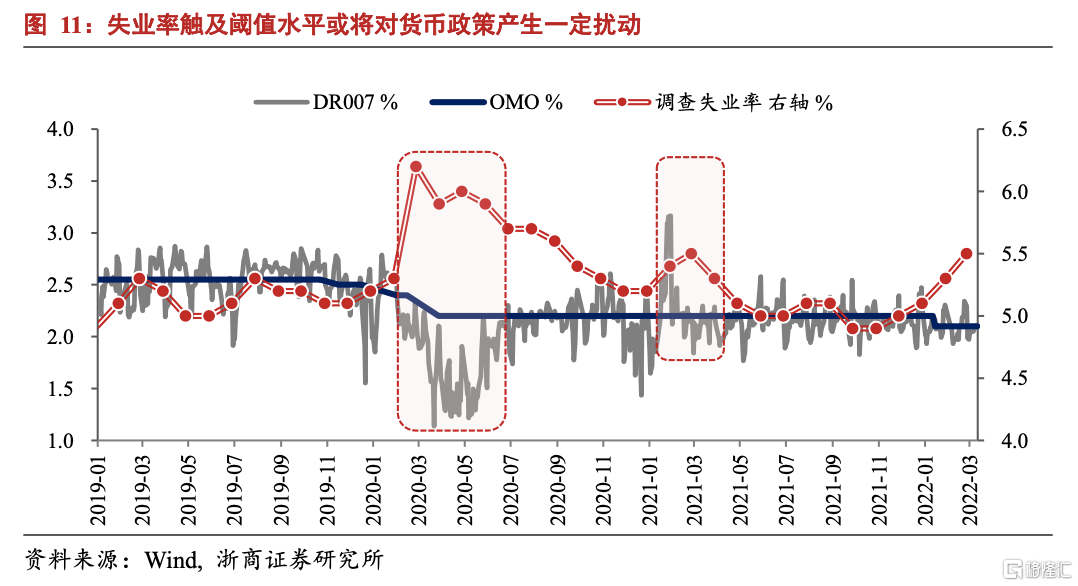

从去年四季度开始,由于经济下行压力导致企业盈利水平回落,用工需求有所收缩,叠加教育双减、平台经济反垄断等产业政策的调整,失业率已经从2021年10月的4.9%上升至2022年2月的5.5%,已触及政策目标阈值上限。去年2月失业率阶段性走高曾对货币政策产生一定扰动,我们提示,今年同样需要关注就业恶化对于政策的影响。

固定资产投资远超市场预期,地产、基建、制造业共振上行

1-2月全国固定资产投资(不含农户)同比增长12.2%,远高于市场一致预期5.3%,但和我们前期预测11.0%最为接近。从价的角度看,价格因素对固定资产投资也形成一定支撑。我们的实证模型测算显示,1-2月固定资产投资价格指数同比增速在5.0%左右。从量的角度看,投资需求呈现明显回暖态势,1月份和2月份固定资产投资(不含农户)环比分别增长1.06%和0.66%。

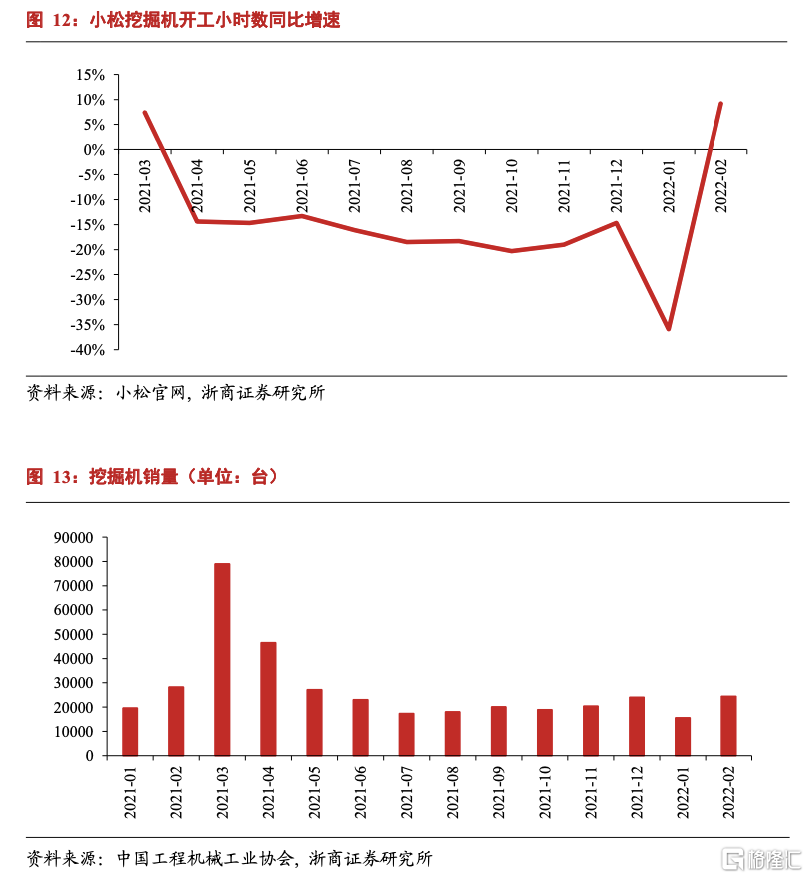

第一,宏观政策靠前发力,固定资产投资呈现高斜率恢复性增长特征。房地产开发投资同比增长3.7%,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长8.1%,制造业投资同比增长20.9%。2022年初以来,挖掘机销量降幅持续收窄,挖掘机开工时长增速已实现同比转正。小松官网数据显示,2022年2月,中国小松挖掘机开工小时数为47.9小时,同比提高9.3%。这也是自2021年3月份以来,同比增速首次转正。此外,全国两会进一步稳增长预期,2月挖机销量降幅持续收窄。据中国工程机械工业协会统计,2022年2月共计销售各类挖掘机械产品24483台,同比下降13.5%,降幅持续收窄;2022年1-2月,共销售挖掘机40090台,同比下降16.3%。

第二,市场主体盈利改善驱动固定资产投资,投资结构和效率持续转好。国家统计局数据显示,2021年,规模以上工业企业利润较上年增长34.3%,增速较上年加快30.2个百分点,两年平均增长18.2%。分季度看,一、二、三、四季度利润同比分别增长137.3%、36.0%、14.3%、12.3%,各季度利润两年平均分别增长22.6%、19.4%、15.1%、16.5%,均保持较高增速。

第三,产业政策坚持“先立后破”方针,第二产业是固定资产投资的主要拉动力量。分产业看,1-2月份,第一产业投资同比增长8.8%,第二产业投资增长19.6%,第三产业投资增长9.5%。政府工作报吿明确指出,能耗强度目标在“十四五”规划期内统筹考核,新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。预计今年为支持新能源生产的高耗能原料及中间投入品,如硅、纯碱、光伏玻璃等有释放供给,制约生产新能源的掣肘有望逐渐破除,“先立后破”的产业政策方针驱动全面工业体系再造。

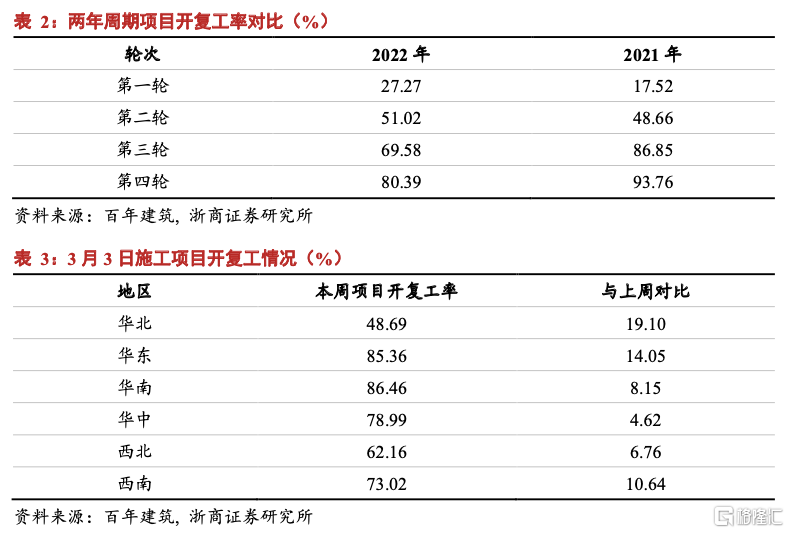

第四,区域发展进一步均衡,显现投资韧性较强。分地区看,1-2月份,东部地区投资同比增长11.7%,中部地区投资增长14.7%,西部地区投资增长13.2%,东北地区投资增长18.6%。随着天气转暖,全国各地重大项目建设也陆续开工。据百年建筑调研显示,截至2月17日、2月24日、3月3日全国施工企业开复工率分别为51.0%、69.6%和80.4%,周环比增幅均达到10%以上,其中华东和华南开工率最高,分别达到85.4%和86.5%。

第五,外商企业投资活跃度较高。分登记注册类型看,1-2月份,外商企业投资增长13.3%,高于内资企业12.3%的增速,也明显高于港澳台商企业8.3%的增速。商务部数据显示,2022年1-2月,全国实际使用外资金额2437亿元人民币,同比增长37.9%(折合378.6亿美元,同比增长45.2%;不含银行、证券、保险领域)。其中,高技术产业和中部地区实际使用外资同比增速均超过70%,成为外资增长的结构性亮点。

展望一季度和全年,预计2022年一季度固定资产投资增速10.0%左右,全年增速有望达到7.8%以上。我们认为房地产行业底部已过,房地产开发投资有望在保障性住房建设的发力下有所反弹,基建投资增速大概率呈现前高后低走势,制造业投资受高技术制造业、电气机械、电子设备及专用设备制造业等行业支撑,数据仍然较强。

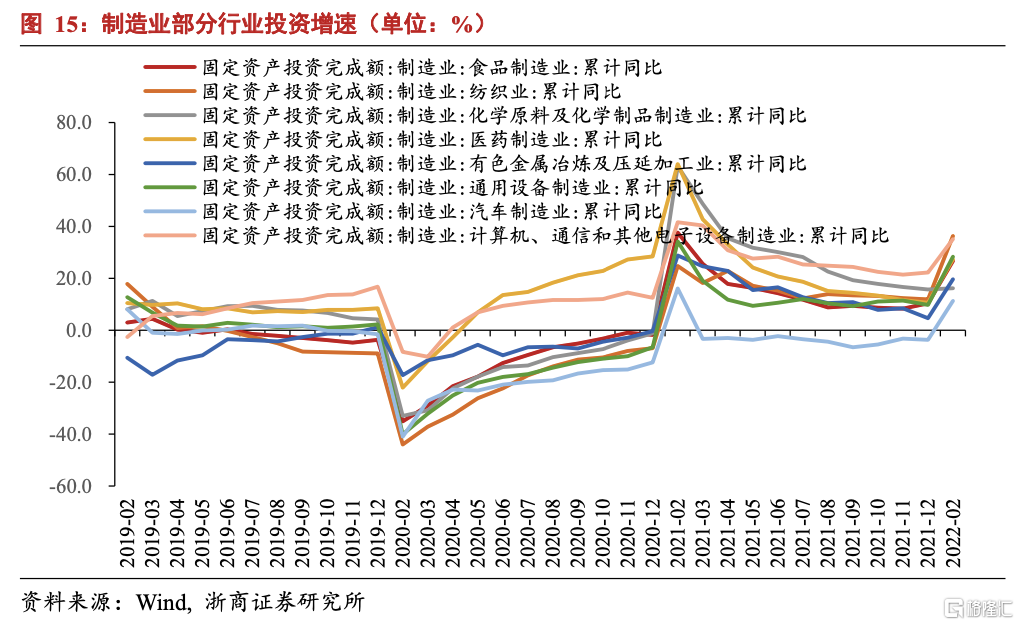

> 1-2月制造业投资累计同比增速上行至20.9%

1-2月份,制造业投资同比增长20.9%,基本符合我们前期对制造业24.5%左右的预测,但20.9%的增速远高于市场一致预期,核心在于市场对2021年以来政策端产业基础再造工程和强链补链的预期差。一是民间投资发力,1-2月民间固定资产投资29176亿元,同比增长11.4%。二是高技术制造业延续两位数增长态势。高技术制造业中,电子及通信设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资分别增长50.3%、41.2%。三是宽信用格局逐步兑现为制造业投资提供资金支持。2021年,制造业中长期贷款增速为31.8%,其中高技术制造业中长期贷款同比增长32.8%。我们判断,制造业投资受产业基础再造、强链补链、技术改造等多因素支撑,表现仍然较强,一季度制造业投资增速可达到19.0%左右,全年增速预计为11.1%。

第一,强链补链和产业基础再造驱动制造业资本开支。政府工作报吿明确指出“加强原材料、关键零部件等供给保障,实施龙头企业保链稳链工程,维护产业链供应链安全稳定。启动一批产业基础再造工程项目,促进传统产业升级,加快发展先进制造业集群,实施国家战略性新兴产业集群工程。”我们认为,强链补链固链稳链等产业政策将驱动技术改造投资保持较高增速,而产业基础再造工程项目的重点在于制造业向新能源化、智能化转型,带动厂房、机器、设备等资本开支。因此,制造业投资大概率保持两位数以上的增速,蕴藏较大市场预期差。

技术改造投资增速持续高于制造业投资。1-2月份,制造业技术改造投资同比增长27.2%。技术改造是指企业通过采取先进的技术、创新的模式,对现有的生产设施、生产流程进行改造升级,以达到提高经济效益、提升产品质量,降低能耗等效果。新一代信息技术与制造业深度融合,正在引发产业变革和能源变革。在高质量发展的浪潮下,全国各地都在推出相应政策。我们判断,制造业技术改造投资将成为十四五期间稳定投资的压舱石。

目前,全国多个省份已经就“链长制”展开了广泛的实践,并以“强链补链”专项行动为抓手,进一步锻长板补短板,不断做强制造业。我们汇总了各省在未来重点发展的产业链,主要集中在新兴产业领域,如生物医药、新材料、现代轻工纺织、半导体与集成电路、智能制造装备、智能家电、智能机器人、新能源汽车等。

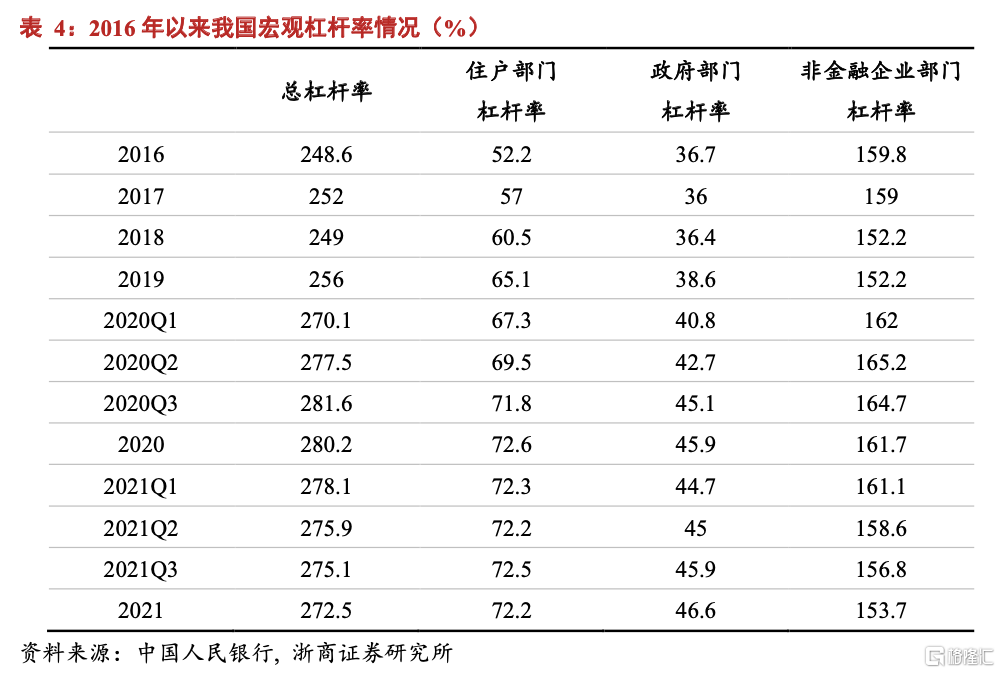

第二,宽信用格局逐步兑现和确立,制造业贷款是重要的信用载体。2021年全年新增人民币贷款19.95万亿元,同比多增3150亿元,年末制造业中长期贷款余额同比增速分别达到31.8%。预计2022年货币政策体现了灵活精准、合理适度的要求,前瞻性、稳定性、针对性、有效性、自主性进一步提升,金融对实体经济支持力度稳固。2021年末,央行口径的宏观杠杆率为272.5%,较上年末下降7.7个百分点,为宽信用提供了较为广阔的政策空间。

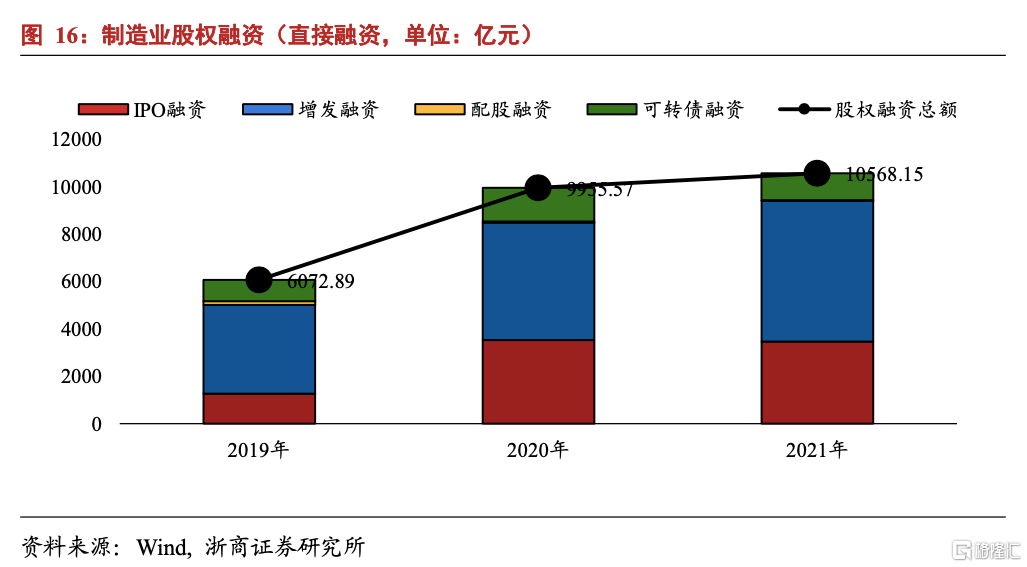

第三,直接融资是制造业投资的重要引擎,特别是股权融资对制造业资本开支贡献明显。2021年(按网上发行日期计算),制造业(按证监会行业分类)IPO融资3463.97亿元,增发融资5943.73亿元(实际募资),配股融资25.9亿元(实际募资),可转债融资1134.545亿元。其中,可转债融资利率中位数为0.35%,补偿利率中位数为3.08%。

展望2022年,我们预计制造业投资Q1增速19.0%左右,全年增速11.1%,仍将强于基建、地产。当前制造业部分行业结构性支撑强劲,预计传统行业随着需求走弱和盈利逐步见顶回落面临下行压力,但相关设备制造业投资有望形成对冲。我们提示碳达峰碳中和过程中,相关设备改造及产业链更新对制造业投资可能带来的正面影响,其将成为后续制造业投资走势的主驱动力。

> 地产:城市更新将是2022年地产投资超预期的强变量

数据走势:2022年1-2月地产投资增速3.7%,显著高于市场一致性预期,与我们此前的预测值最为接近(我们在前期数据预测报吿中判断1-2月地产投资增速为-2%)。从结构来看,超预期主要源自施工部分,我们认为与各地政策性投资尤其是城市更新的大幅发力有关;除此之外,地产投资核算采用财务支出法也是重要原因。

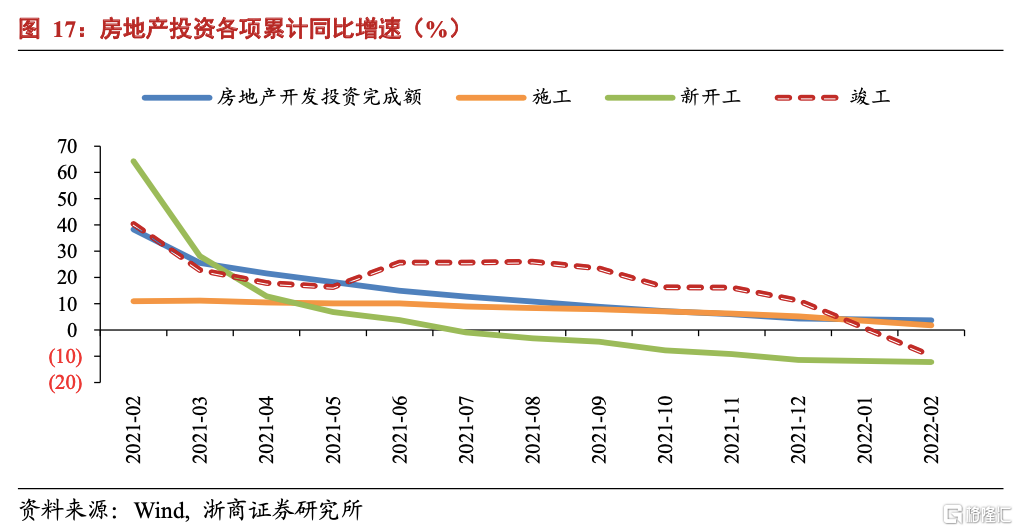

2022年1-2月,房地产开发投资累计同比3.7%。房地产开发企业土地购置面积和土地成交价款累计同比为-42.3%和-26.7%,前值12月单月数据为-33.2%和-4.2%,土地购置面积进一步下行。新开工、施工、竣工累计同比-12.2%、1.8%、-9.8%,前值12月单月数据为-31.1%、-35.3%、1.9%,施工与新开工均大幅改善。商品房销售面积和销售额继续大幅下滑,本月累计同比分别为-9.6和-19.3%,前值12月单月数据为-15.6%和-17.8%。房地产开发到位资金累计同比-17.7%,前值12月单月数据为-19.3%。国内信贷、自筹、定金与预收款和个人按揭贷款累计同比为-21.1%、-6.2%、-27.0%、-16.9%,前值12月单月数据为-31.6%、-9.8%、-25.6%、-7.9%,国内信贷和自筹跌幅相较前置明显收窄。从结构来看,其余各项数据边际好转但仍处于负区间,本月地产投资超预期主要源自施工部分,我们认为与各地政策性投资尤其是城市更新的大幅发力有关。

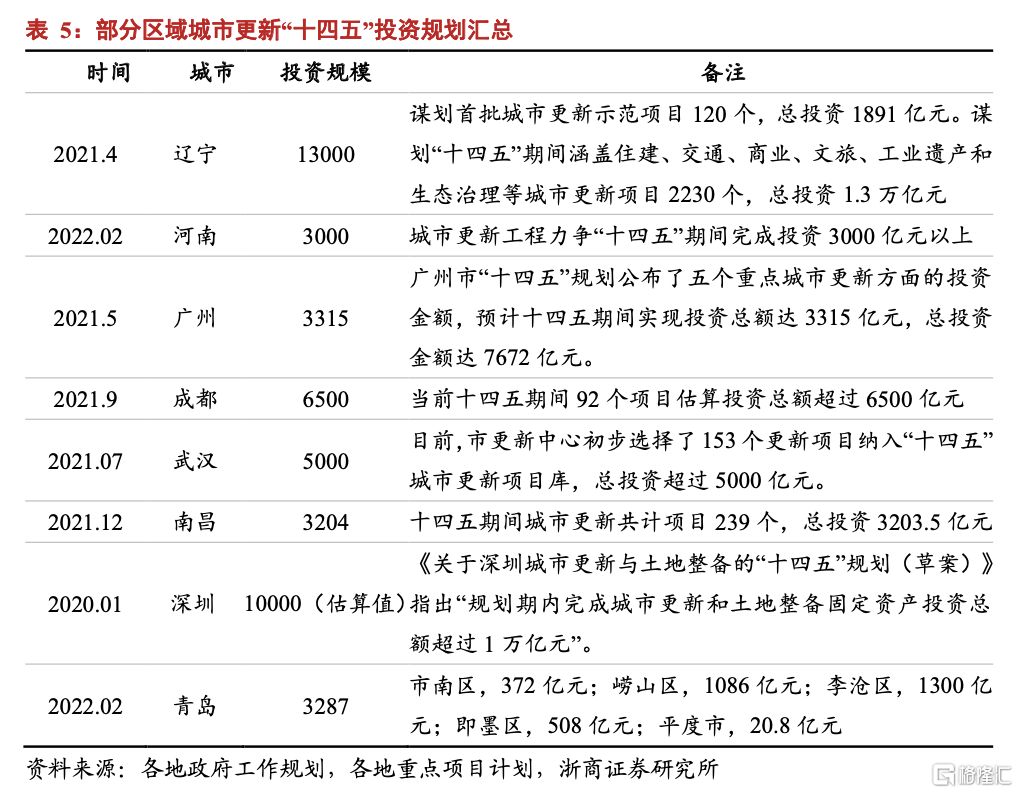

我们维持2022年地产投资预期5.4%的判断,重点提示全年地产投资可能超预期的两大领域:一是以城市更新为代表的政策性投资,我们认为未来老旧厂区和老旧城区改造等老旧小区改造以外的新城市更新领域将拉动地产投资超预期。城市更新的主要内容是:“以老旧小区、老旧厂区、老旧街区、城中村等为主的‘三区一村’改造”,涵盖范围以及驱动的投资规模远大于过往单一的老旧小区改造。《十四五规划》首次在五年规划中为城市更新设立数量型指标,未来将是重点发展方向,当前仅2省6城公布的十四五期间投资规模已近5万亿元(含估算值),未来全国范围的投资规模可能进一步超预期(2省6城对应的人口和GDP的全国占比均在16%附近),其中片区开发、智慧城市和生态城市等都是潜在超预期领域。虽然住建部层面仅选取了21个城市开展城市更新试点,但我们认为试点城市的选取意图是将典型城市作为抓手探索城市更新的运转体系,并不代表城市更新仅在21城开展。诸如广东省并非试点区域,但实际在城市更新领域处于全国领先状态;此外根据中指统计,2021年以来全国共有超过30个省市已出台城市更新相关政策,范围远大于试点城市。当前大量房地产企业已积极参与老旧厂区、城区和城中村改造,预计将对地产投资形成超预期拉动作用(详细请参考前期报吿《为什么城市更新值得重点关注》)。

二是“租购并举”背景下的政策红利。“租”方面,以保障性租赁住房为主的长租房体系将成为现有住房体系的重要补充,预计2022年撬动地产投资3000-3500亿元,对地产投资增速贡献约为1.4%-1.7%。“购”方面,预计2022年在商品房领域尤其是一、二线城市将渐进放松限购限贷政策,满足人口净流入城市住房刚需;合理的改善性住房按揭需求也将有效满足,销售端政策放松将刺激需求助力地产投资企稳,这一趋势在2022年已逐步兑现。

除此之外,我们认为开年地产投资的超预期与近年来的统计口径改革相关。2018年起,统计局对地产投资的统计方法逐渐由形象进度法转向财务支出法。财务支出法按实际的支出来确认开发投资的进度,相较过去的形象进度法更容易形成投资规模的前置。

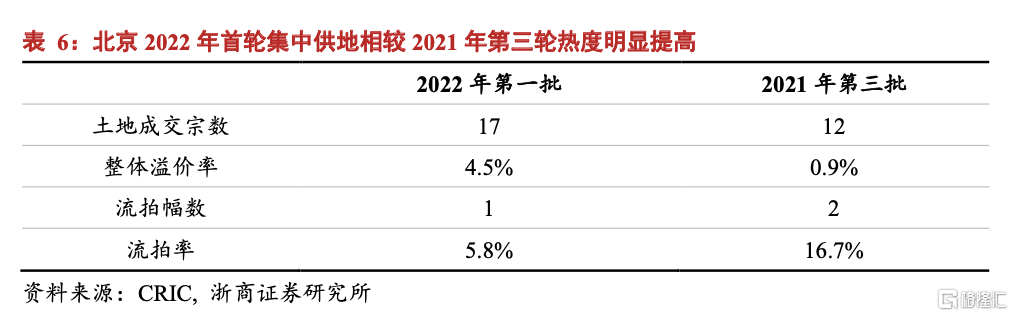

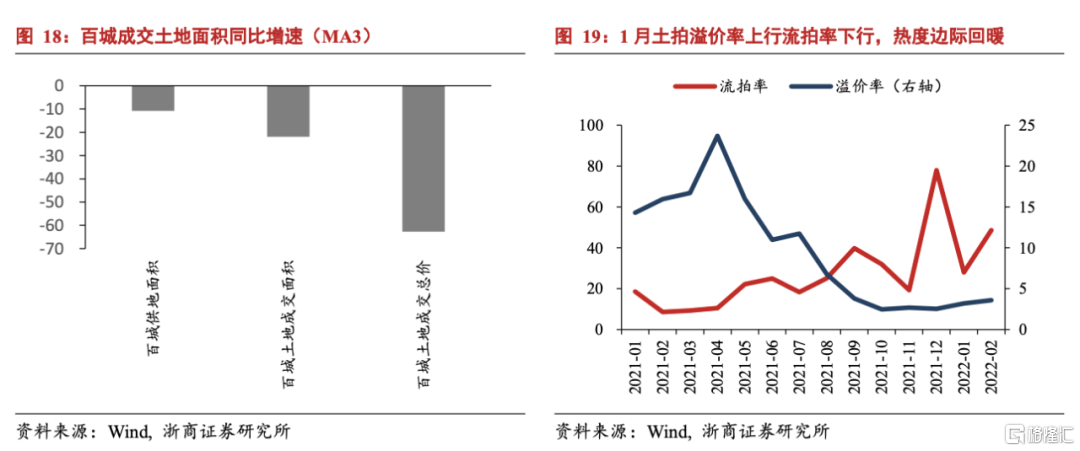

土地市场方面,1-2月土地购置面积和土地成交价款累计同比为-42.3%和-26.7%,与1-2月百城土拍反映的趋势基本一致,1-2月百城土地成交面积同比下滑21.9%,成交总价下滑62.7%。虽然整体土地市场仍然维持颓势,但仍有两大方面需要关注:一是1-2月土地成交面积的下滑并非全部源自需求萎靡,供给萎缩也是重要原因,首轮集中供地的启动有望改善颓势。1-2月百城土地供给面积同比下滑-11%;伴随Q1末Q2初集中供地逐步启动,供给有望逐步提高,且集中供地以1-2线城市为主,相较3-4线城市有望进一步提振拿地热情,上海、合肥、青岛、武汉等地将在3月下旬逐步启动首轮集中供地。二是进入2022年以来百城土地市场溢价率回升,流拍率下行,溢价率方面连续两个月回升,2月溢价率3.6%;与此同时1-2月平均流拍率38%,相较21年Q4中枢有所回落,溢价率走高、流拍率走低的趋势也反映了土地市场环比稳步回暖。这一趋势在北京首轮集中供地中同样得以体现,北京22年首轮集中供地相较21年第三轮供地明显回暖。根据中指统计,17宗供地中仅流拍1宗流拍率为6%,相较2021年第三轮集中供地16.7%的流拍率大幅下降;溢价率4.5%,相较前次集中供地0.89%的溢价率大幅提升。从拿地主体看,国企、央企和城投平台表现活跃继续充当土地市场基本盘,与我们预期一致。

> 微观验证,基建发力

基建如期发力,2022年1-2月基建(统计局口径)同比增长8.1%。其中,1-2月水利管理业投资增长22.5%,公共设施管理业投资增长4.3%,道路运输业投资增长8.2%,铁路运输业投资下降8.0%。我们在《稳增长发力,开门红可期——1-2月经济数据》中提出五大逻辑跟踪基建走势,目前来看逻辑逐步兑现,基建增速也显著上升。

1)重大项目集中开工、积极发力。截至3月上旬,近 20个省市披露2022年重大项目名单或投资额。其中15省市重大项目投资额与2021年口径可比,2022年合计投资额约8.0万亿元,同比增长接近9%。

2)财政支出前置,专项债前置发力。2022年财政预算安排3.65万亿专项债,其中提前下达1.46万亿,占全体的40%,截至3月11日,年内已发行专项债9675.6亿元,其中投向狭义基建比例达到了45%,叠加2021年Q4已发行的1.2万亿专项债资金,整体来看基建到位资金较为充足,有助于保持基建投资的持续性;同时,2022年财政支出预计将显著前置,特别是与基建投资较为相关的政府性基金支出将显著前置发力,2022年政府性基金支出规模达到历史新高的13.9万亿,支出增速超过20%,侧面体现对基建投资的积极支撑。

3)建筑业央企订单积极,新年开门红助力基建。2月建筑业PMI达到57.6%,其中建筑业从业人员指数达到55.8%,侧面印证基建需求发力;同时建筑业央企的订单和业绩走势是观察基建的重要前瞻指标,2022年以来多家企业公布订单及业绩预喜,中国化学宣布2022年开门红,1月完成新签合同额、营业收入、利润总额、净利润602.3亿元、134.4亿元、5.1亿元、4.7亿元,分别较去年同期增长59.3%、39.2%、20.4%、23%;中国有色集团,1月实现营收收入、利润总额、净利润的同比分别为14.7%、58.3%和73.7%。;中国一重1月实现营业收入、利润总额同比分别增长11%和23.7%。同时,中央经济工作会后,国资委明确要求“各央企及早制定有利于稳增长的措施,加快落地一批‘十四五’规划明确的重大投资项目,力争实现开门红”,众多建筑业央企均表示在2022年一季度积极发力。根据国资委披露,1-2月,中央企业实现营业收入5.7万亿元、利润总额3678.7亿元、净利润2821.7亿元,同比分别增长17.6%、20.6%、20.4%,运行质量持续改善,为一季度“开门红”奠定了坚实基础。

4)基建产业链高频数据有所验证。虽然无法剔除俄乌冲突、保供稳价措施带来的扰动,但部分基建产业链的商品价格数据已有验证。年初至今,一系列商品价格已有验证,CZCE纯碱、玻璃价格分别上涨15.1%和12.4%,SHFE线材、不锈钢、螺纹钢分别上涨23.2%、16.3%和11.5%。南华指数方面,黑色、不锈钢、纯碱、玻璃等指数也均达到两位数增长。

风险提示

疫情超预期恶化;大国之间地缘政治博弈超预期变化;美联储政策收紧幅度超预期。