在3月以前,小米可以說是烈火烹油、鮮花着錦。

在小米汽車的巨大成功之下,小米股價一度上漲至近60港元,市值攀上1.5萬億港元。

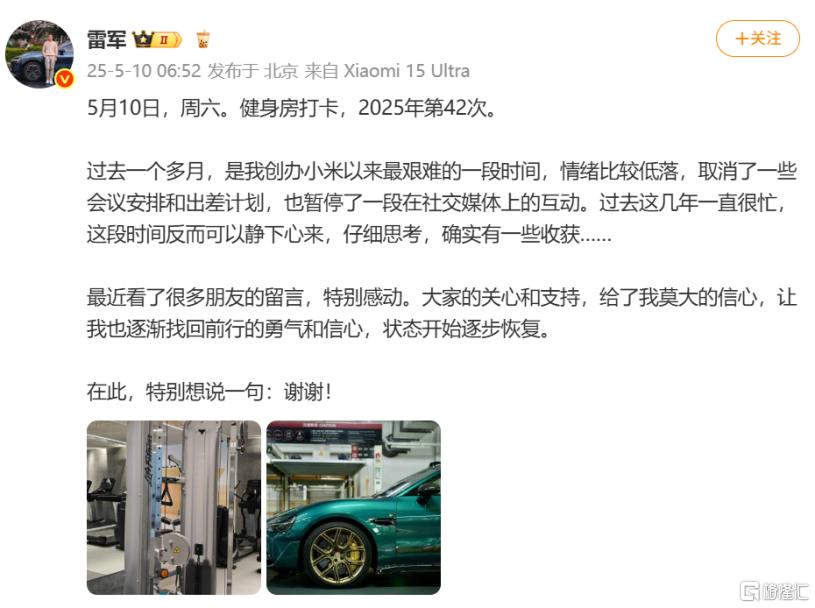

然而,最近小米一路高歌猛進的趨勢驟然被打斷,雷軍的微博也不復從前熱鬧。

在一片輿論之中,小米也在迎來自己更大的考驗。

01

3月以來,小米接連經歷了幾場風波。

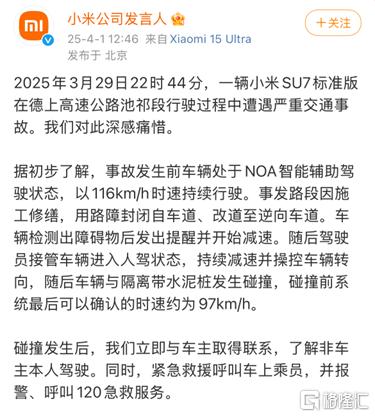

3月底,一輛SU7標準版在開啓NOA智能輔助駕駛時發生車禍,車門鎖死導致3人死亡。

事故引發了輿論海嘯,不少人開始質疑小米智駕的能力和緊急逃生機制。在此事故之後,小米市值單日縮水800億港元,雷軍微博也停止更新。

但交通事故往往並不僅僅是車的問題,事故內情也難以分辨。

也是因此,事故後,小米仍有不少擁躉,也有不少人等待雷軍的迴歸。

資本市場上,小米股價也在4月7日跌至最低的36港元後逐漸回升。

在事故之後的4月,小米迎來交付高峯,一個月內交付了超過28000臺汽車。

但在大面積交付之後,小米很快又捲入了更大的風波。

先是小米通過OTA更新限制SU7 Ultra的動力輸出,1548匹最大馬力被鎖定,車主需要達成賽道成績才能解鎖,否則只能使用大約900匹馬力。

後來,SU7 Ultra車主發現價值4.2萬元的選裝件“碳纖維雙風道前艙蓋”,散熱效果與宣傳不符,實測功能不及預期。

小米就此道歉,但給出的補償方案是20000積分,相當於2000元人民幣,在車主眼中實在缺乏誠意,引發退車維權潮。

在多重危機衝擊下,小米汽車4月交付量環比下降3%—4.25%,出現首次負增長。近三週銷量數據顯示,小米su7 Ultra的銷量已經下降到400多臺/周左右。

儘管小米高管表示這是必然的週期,但實則這也已經能夠說明此前一片大好的形勢如今似乎開始出現變化。

不難發現,三個事件的癥結均出於一個原因——營銷。

在宣傳中模糊“智能駕駛”的等級,將“輔助駕駛”宣傳爲“智能駕駛”,並非小米獨創,而是整個行業普遍存在的問題。

但交付後出現的問題,則是小米激進的營銷策略的反噬。

從安全角度考慮,小米OTA限制高馬力在非專業場地使用無可厚非。

但問題在於,前期宣傳之時,爲了推銷,小米卻將高馬力作爲宣傳賣點,但卻對此進行嚴格的馬力解鎖條件,對此,消費者必然會感覺到“被欺騙”。

SU7 Ultra和紐北原型車一樣的價值4.2萬的碳纖維雙風道前艙蓋,具有一定的粉絲屬性,不少消費者買的確實只是外觀,但你不能真的只給外觀,卻宣傳有着所謂的空氣動力學特性。

某種意義上,“高端”和“性價比”難以並存。

原本,SU7 Ultra應該是小米邁向高端的一個嘗試,但從預售價81.49萬到售價52.99萬的落差,無疑表明,小米仍舊想要吸引可以“咬咬牙”提高預算的消費者。

最終,只能兩頭不談好,既無法吸引真正買得起這個檔位車型的消費者,又難以討好被宣傳鼓動提高預算的消費者。

對於小米汽車來說,品牌起步相對較晚,基礎也不夠紮實,品牌故事幾乎只有雷軍的創業故事,也是因此,小米汽車幾乎陷入了一味激進的誇張宣傳。

但問題在於,這樣的宣傳策略在順風時固然能夠推波助瀾,但在逆風時,也就能成爲覆舟之浪。

過火的宣傳,正在讓小米“引火上身”。

02

雷軍,幾乎可以說是近幾年來,甚至是互聯網時代以來,國內最成功的企業家IP之一。

從開始多有爭議的“雷布斯”,到後來交口稱讚的“雷斯克”,雷軍的流量已經超過了絕大多數網紅。

而在潑天的流量背後,雷軍的個人財富也不斷增長。

《2025胡潤全球富豪榜》中,56歲的雷軍以2200億元財富位列中國第八,同比翻番,首次進入中國前十,位列全球排名第50位。

小米汽車的火熱和雷軍個人的熱度相輔相成——

雷軍個人的優質形象帶來了大衆對於小米汽車的信任和購買,而小米汽車火熱的銷量又給雷軍個人的成功添磚加瓦。

在不少粉絲眼里,雷軍是一名難得的“實幹家”。

在《小米創業思考》一書中,雷軍也提到小米自創立至今12年只幹了一件事,那就是,用互聯網的思維和方法,改造傳統製造業,實踐、豐富“互聯網+製造”,推動商業社會的效率革命,以實現最大化的用戶利益和社會經濟運轉效率。

雷軍做得很多的,實際上是用互聯網思維,高舉高打地重塑了傳統製造業的營銷方式。

從小米做手機開始,雷軍的各種誇張言論就不絕於耳。

無論是“三年內衝擊全球第一”,還是“硬件淨利潤率不超過5%”,甚至是“小米消滅了中國山寨手機”,都成爲了小米手機成功的註腳。

然而,在過度拔高的消費者期待之下,小米手機屢屢出現的新聞卻是,屏幕和攝像頭的虛假宣傳,手機後殼鬆動等一系列品控問題,以及通過僅釋放部分庫存和限時搶購製造供不應求的假象。

以至於在很長一段時間里,小米都處於譭譽參半的境地,連帶着雷軍也是同樣伴隨着種種爭議。

企業和企業家的強綁定是一把雙刃劍。

以馬斯克爲例,不少購買特斯拉的人,是折服於馬斯克的個人魅力。

但當馬斯克出現負面新聞,民衆的更多情緒也反撲向了特斯拉,以至於砸車、開盒事件頻出。

現如今,小米和雷軍似乎也面臨類似的境地。

現如今的小米手機已經和雷軍逐漸解綁,但小米汽車卻和雷軍強綁定,因此小米汽車的問題最終都直指雷軍本人,各種問題大家也傾向於直接找雷軍解決。

也是因此,現在能拯救小米品牌和雷軍個人的,只能是雷軍自己。

在3月底的事故之後,雷軍暫停了發博和打卡,而在最近,雷軍直接修改了微博設置,只允許100天以上的粉絲評論。

而這樣的沉默,傷害的恰恰是過去對於雷軍給予更多信任的消費者。

這樣的事件在小米的發展過程中幾乎是往復出現。

路人由於對雷軍的欽佩或讚許成爲粉絲,進而購買產品,但激進的宣傳策略又傷害部分消費者,最後遭到部分反噬。

而這樣的標籤一旦帶上,就很難再被摘下。

一直以來,小米都給人一種“花小錢辦大事”的感覺。

在這種品牌打造的背後,是從做手機開始,小米一以貫之誇張的宣傳策略。

在小米過激的宣傳策略背後,最根本的原因是,錢無法買不來時間,產品開發如此,品牌打造也是如此。

去年5月,小米SU7早已開始交付,雷軍卻自爆,SU7 “還沒跑完全生命週期路測”,而對於造車大廠而言,這基本都是要在交付之前完成的。

這不僅暴露了雷軍對於宣傳的不謹慎,同樣也體現出了小米的激進。

不論是出於對於手機業務的擔憂,還是對於汽車業務的自信,小米對於汽車業務的激進幾乎是致命的。

相比手機行業的快消屬性,汽車行業對安全性和可靠性的高門檻要求更嚴苛,過度依賴營銷而忽視技術沉澱,這種反噬只會更加嚴重。

03

結語

小米及雷軍的遭遇,並非只是單一企業的信任危機,而是新能源汽車高速發展期的縮影。

過往,新能源車行業幾乎都以“流量至上”,續航虛標、功能縮水等誇大宣傳的問題屢見不鮮,技術名詞濫用、概念過度包裝等也頻頻出現。

這樣的誇大營銷和新能源汽車行業的激烈競爭不無關係,由於產品漸趨同質化,車企只能在營銷上各顯神通。

也是因此,早從2021年開始,這種“浮誇炒作風”早已被多次批評,但仍舊屢禁不止。

短期來看,這樣的營銷策略雖然能夠吸引眼球,但長期損害品牌價值與行業健康發展。

無論是小米,還是其他的新能源汽車品牌,想要真正從激烈競爭中突圍,最需的,是要回歸汽車工業的本質——安全、可靠與用戶體驗。(全文完)