本文來自格隆匯專欄:中金研究,作者: 張宇

改革開放至今,中國城鄉人口布局與大中城市綜合承載力均已發生重大改變,加速推動非城市居民(如小城鎮鎮民與大中城市外來人口)的市民化有助於進一步釋放勞動生產力和激發消費對經濟增長的驅動作用。我們認為中國城鎮化或將迎來新的發展階段——即面向“城市化”,因此需要構造出能客觀、準確地反映中國實際城市化水平的指標,為研判未來城鄉發展問題提供可靠的分析依據。

摘要

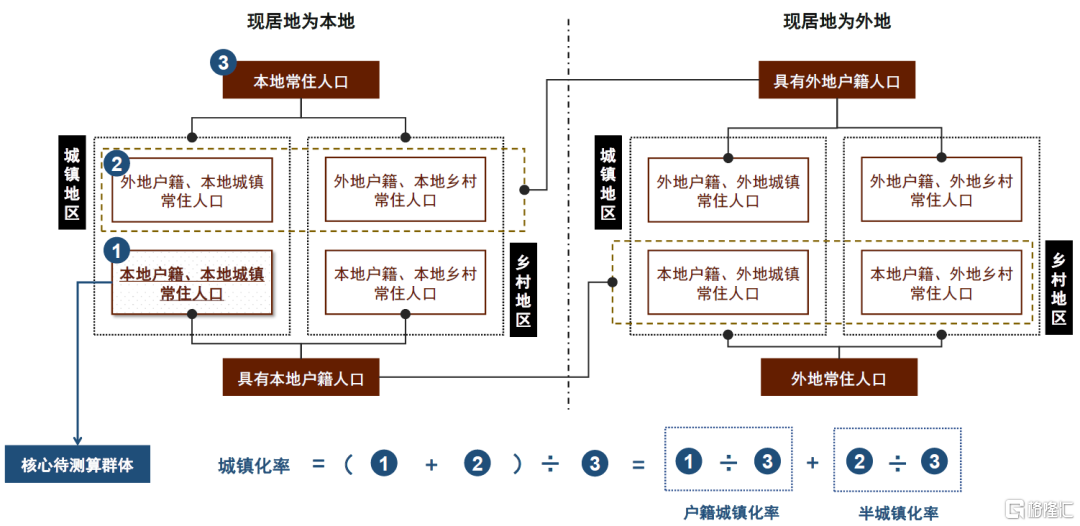

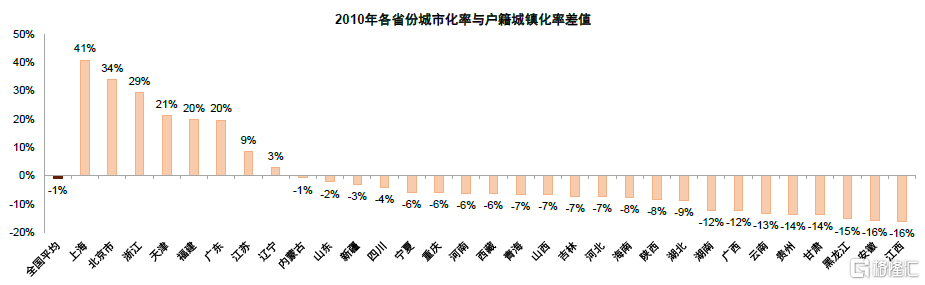

兩類“半城市化”羣體導致城鎮化率無法準確測度城市化水平。從統計口徑看,常住人口城鎮化率涵蓋了兩類半城市化羣體:1)統計層面被城市化但經濟層面未城市化,該羣體多分佈於以農業生產為主、生活水平偏低的小城鎮;2)生產層面階段性城市化但消費層面以及於中長期視角尚未城市化,以大中城市的外來務工人員為主。嚴格意義上看,兩類羣體均未“完全”城市化,這導致城鎮化率統計可能高估了實際城市化水平。

中國城市化進程仍有待深度發展。為了降低上述半城市化羣體對分析人口經濟問題的干擾,我們基於集聚經濟理論以單位土地面積的經濟產出為標尺來識別城市區域(即經濟集聚區),並以此定義“城市化率”,研究發現:

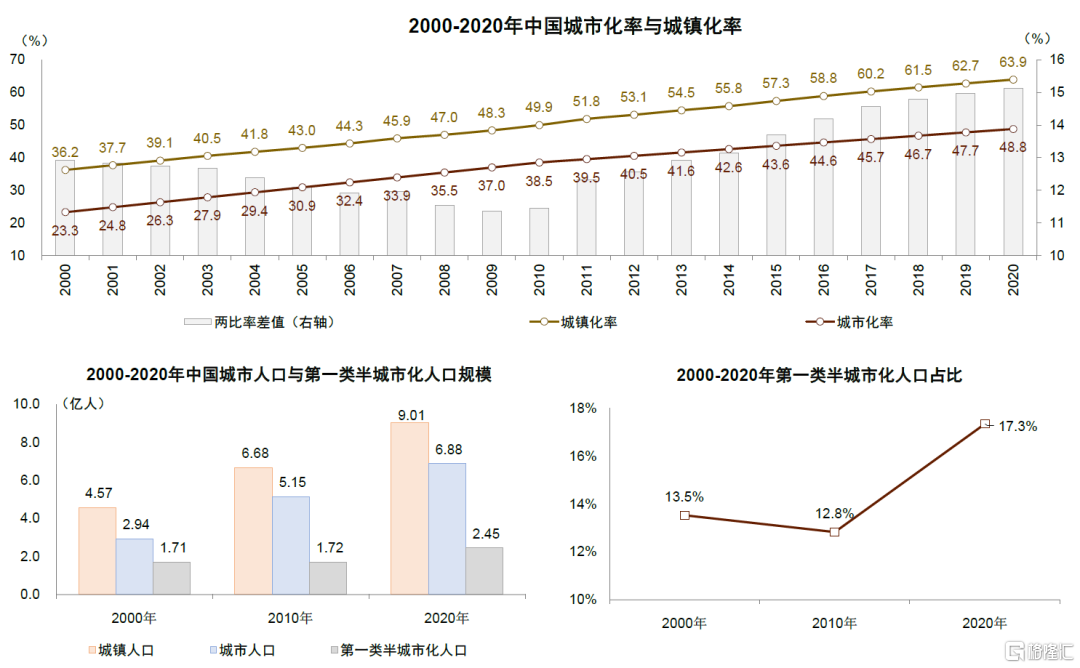

► 截至2020年末我國在上述定義下的城市化人口為6.9億人,城市化率49%,較2000年提升約26個百分點。該城市化率比同時點的城鎮化率低約14個百分點,隱含當前約2.45億城鎮居民尚未充分實現經濟集聚涵義下的城市化,也即第一類半城市化人口規模。

► 在以上6.9億城市化人口中,有約1.6-1.8億人為前述第二類半城市化羣體(佔總人口比重12%),多分佈於户籍管理較嚴的大中城市,即最高質量、最堅實的城市化率為37%。鑑於研究已充分考慮“人户分離”問題,我們認為該指標可作為分析大中城市發展問題的重要參考依據。

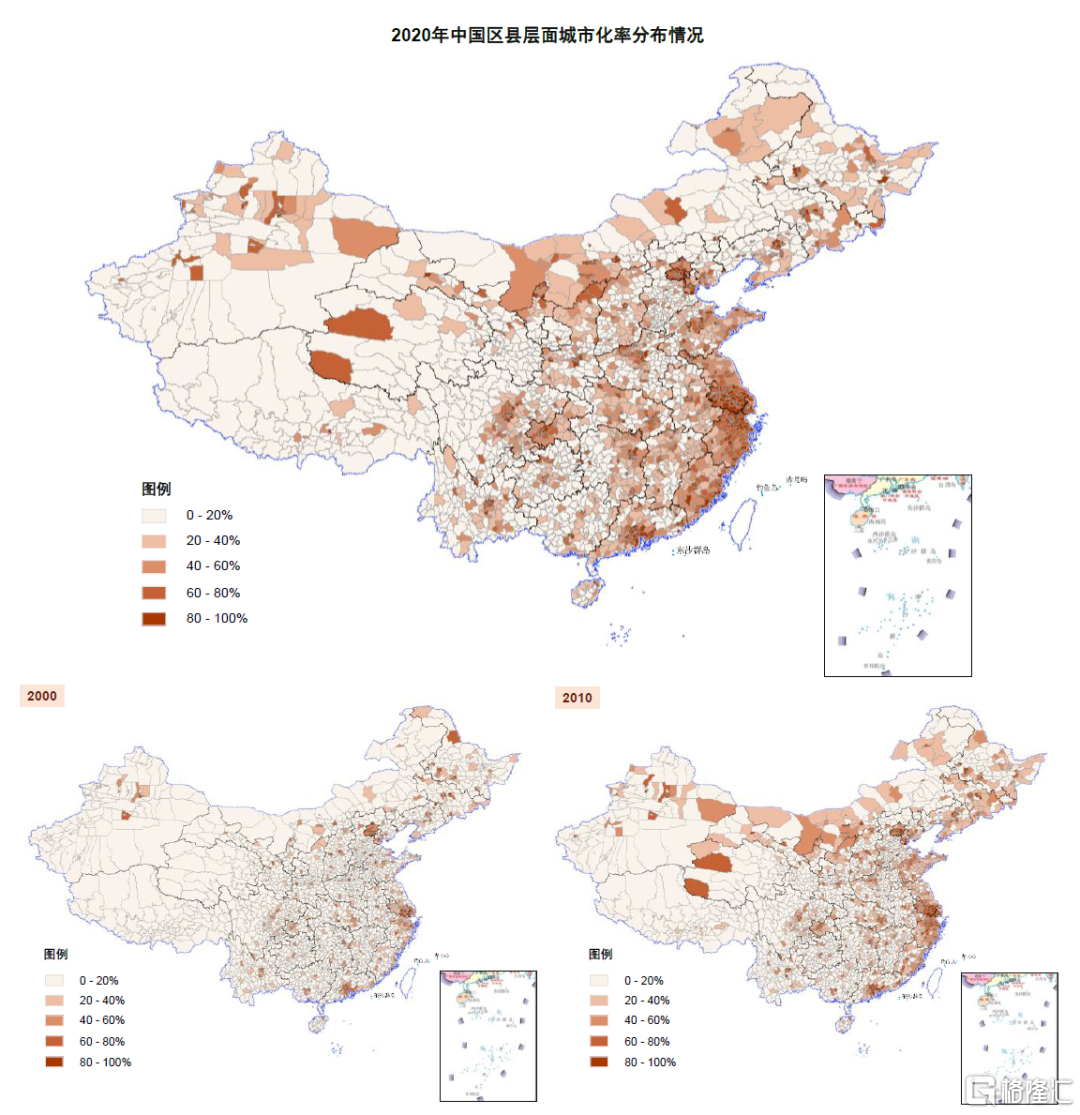

► 當前城市化處於區域間加速分化階段:目前高城市化率地區集中分佈於東南沿海經濟帶和中部重點都市圈。過去十年間各地區間的發展差異逐步增大,東北、西北等地出現城市化率的低增長甚至負增長。我們認為這與不同區域間建制鎮的城市化發展分化密切相關。

我們建議未來以構建分層次、梯度式的城鎮體系為導向加速推動高質量城市化。一方面,根據主要職能及經濟發展潛力,對建制鎮分類施策,並將其作為推動城鄉融合的重要支點;另一方面,在大中城市,通過完善土地市場化配置機制、建立區域一體化發展規劃等方式來提升其綜合承載能力,加快推動半城市化居民的市民化進程,促進高質量發展。

風險

中長期人口流動規模不及預期,大中城市户籍制度改革不及預期,土地要素市場化機制的建立不及預期。

正文

“城市化率”能更準確研判中國城市未來發展趨勢

新發展階段下,城鎮化率指標日漸難以準確反映中國實際城市化水平

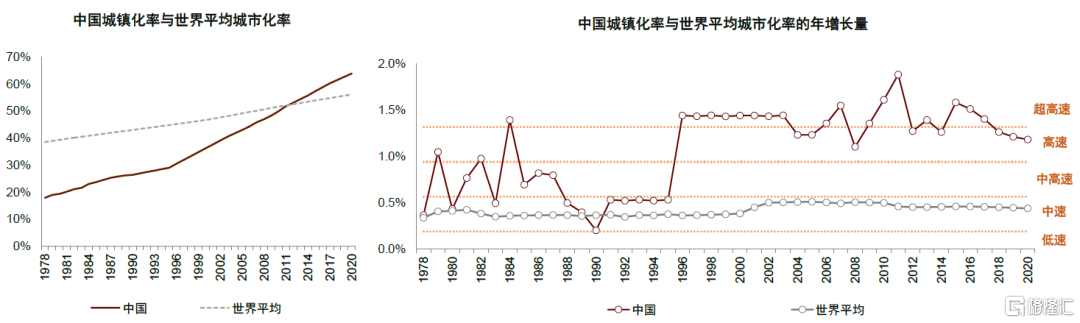

改革開放至今,中國經歷了深刻的城鎮化變革並取得了矚目成績。過去四十多年間,中國已基本實現了從“鄉村中國”向“城鎮中國”的重大轉變,截至2020年末中國常住人口城鎮化率[1]約63.9%,較1978年提升46 ppt,隱含新增城鎮人口規模約7.4億人。尤其在近二十年間(即1996年以來),中國城鎮化率保持着超高速增長,年均增量約為同期世界平均水平的3.1倍。

作為描述城鎮化水平的指標,城鎮化率表示居住在城鎮地區的人口(即城鎮常住人口)占城鄉總人口的比重。這其中,充分理解“鎮”的含義有助於更準確認識城鎮化率的統計方法。“鎮”在中國行政規劃和統計框架下具有豐富的內涵,大致可分為三個層面:

► 行政區劃層面:建制鎮——推動城鎮化的重要主體。中國行政區劃體系分為五級,即省、市、縣、鄉和村。其中,鄉級行政區劃單位以街道、建制鎮、鄉為主,三者區位分佈大致對應着“城區—城鄉結合部—鄉村地區”。根據所屬的縣級行政單位不同,建制鎮可進一步分為區屬鎮、縣政府下轄鎮(也稱為縣城鎮、城關鎮)以及其他縣屬鎮,其中第三類是生活中常見、且被廣泛提及的“鎮”。

► 人口統計層面:鎮區——城鎮化率中“鎮”的實際含義。建制鎮由村級行政區劃(即村委會與居委會)構成,每個村級行政區劃擁有一個城鄉分類代碼,將其歸為城區、鎮區和鄉村三類,其中前兩者合併構成了人口統計中常用的“城鎮”概念,即城鎮常住人口指居住在城區與鎮區半年以上的居民。因此,大部分非縣政府下轄的縣屬鎮僅有小部分核心區域能被納入到“城鎮”範疇。

► 空間形態層面:小城鎮——對人口居住地空間形態的習慣性描述。小城鎮並沒有嚴格的統計定義,更多是一種習慣性説法,也常見於政府文件,該概念偏向於對人口居住地空間形態的描述,介於城鄉之間。廣義範疇的“小城鎮”包括人口規模50萬人以下的小城市、建制鎮及尚未設立建制鎮的農村集鎮,其中集鎮多為鄉的行政、經濟、文化和生活中心。

圖表1:過去四十年間,中國城鎮化率邊際提升超四成至2020年的63.9%,年均增長量遠超過同期世界平均水平

資料來源:國家統計局,中金公司研究部 注:1978-2020年全世界平均每年城市化率增長量為0.38%,我們以世界平均水平為基準,分別以0.5倍、1.5倍、2.5倍、3.5倍為分界線,劃為低速、中速、中高速、高速和超高速五檔。其中,中速到高速檔位對應的均值中樞分別為1倍、2倍與3倍的世界平均水平,即0.38%、0.75%和1.1%。

城鎮化是城市化的準備階段,也是特定發展環境下符合基本國情的正確道路。“城市化”直觀表示人口向城市地區集聚以及鄉村地區轉變為城市地區的過程,深層次反映的是經濟的實際組織形態與居民的實際生產生活狀態的全面升級,即由以農業為主的傳統鄉村型社會向現代化非農產業社會的轉變,這也是海外成熟經濟體普遍共識下的城市化概念(即Urbanization)。但在上世紀70-90年代受制於薄弱的工業系統與基礎設施,我國大中城市的人口承載能力較為有限。為了釋放大量的農村富餘生產力,我國創造性地開展了“離土不離鄉、進廠不進城”的城鎮化[2],即通過在農村地區設立建制鎮、培育鄉鎮企業的方式來幫助村民就地實現生產方式的轉換,避免了多數發展中國家近現代工業化過程中的“城市化陷阱”。所以從創設之初,城鎮化的概念就更多側重於“鎮”,即農村人口向縣域範圍內的小城鎮鎮區遷移並定居。但無論是居民生活條件或是生產效率及組織形態,多數小城鎮均明顯落後於城市,該過程實質上是幫助村民跨過實現市民化的第一道門檻。因此,我們認為符合中國特定階段基本國情的“城鎮化”可以理解為是“城市化”的準備階段。

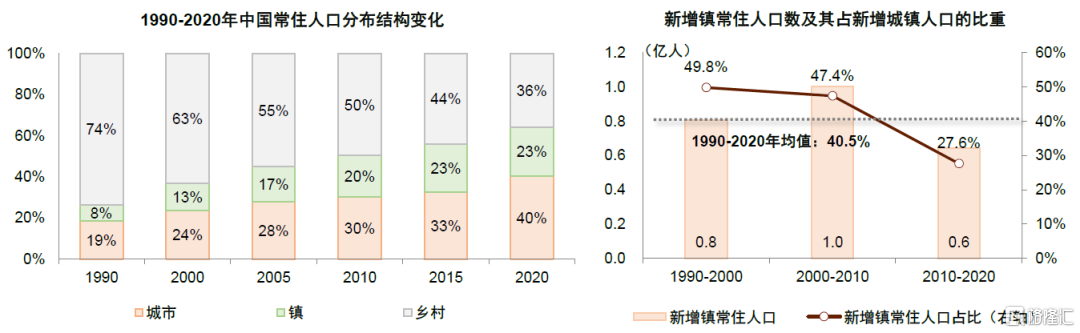

我們判斷以集聚經濟為理論依據的城市化是未來“新型城鎮化”的主旋律。我們認為“以人為本”的新型城鎮化的實質,是通過符合客觀經濟規律的方式來釋放勞動力生產價值以幫助農村或欠發達區域居民家庭實現對美好生活的追求。根據經濟地理學相關理論,生產要素通過區域空間重分佈向自然稟賦與產業基礎更具優勢的大城市集聚,並以此為核心構建都市圈、城市羣等城市空間網絡體系,該過程中人力資本的溢出效應與資源配置效率的提升有助於縮小區域間經濟發展差距,即集聚中實現均衡。經歷四十餘載城鎮化,中國人口分佈的空間格局已然發生重大改變,截至2020年末9億城鎮人口中超3億人來自鎮區,同時大中城市的綜合承載能力不斷增強,我們認為在新發展階段下城鎮化或應逐步面向以集聚經濟為理論支撐的城市化。

圖表2:1990年“四普”至2020年“七普”,6.1億新增城鎮人口中鎮區居民佔比約三成

資料來源:國家統計局,中金公司研究部

相比城鎮化率,城市化率更適合作為指導與應對新階段下中國城鄉發展問題的客觀依據。根據世界銀行定義[3],城市化率指居住在城市區域的人口占城鄉總人口的比重,是國際上用於衡量城市化發展情況的通識指標。從統計口徑看,城市化率與城鎮化率在分子部分的差異主要來自於尚未完全實現城市化的羣體,我們將其定義為“半城市化”人口。該口徑差異在不同的城市化發展階段下,對統計指標的適用性所產生的影響也存在區別:1)在以村民就地城鎮化為主的準備階段,城鎮化率可以更準確地反映出勞動力由農業向非農的轉變;2)隨着經濟發展重心由小城鎮逐步集聚至大中城市及其都市圈,規模日益增長的半城市化人口會導致城鎮化率高估實際的城市化水平,較難提供準確、客觀的依據以應對新階段下的城鄉發展問題,並且與海外成熟經濟體的城市化率內涵可比性降低。

中國半城市化羣體的定義、成因及其被納入到城鎮化率統計範疇的原因

我們根據人羣生產生活特徵將中國半城市化人口分為兩類,其羣體形成原因分別對應着城鎮化過程中的兩類政策(即就地城鎮化政策與户籍管理制度),並進一步分析半城市人口如何被納入到城鎮化率的統計範疇中。在逐一探討前,值得先強調的是,無論是就地城鎮化還是户籍管理制度,在特定階段下均符合經濟發展的客觀規律。考慮到5億農村人口和大中城市依然存在人口與資源衝突的現實問題,我們認為在做出與時俱進的調整過程中部分政策(至少在部分地區)或需階段性予以保留。因此,半城市化羣體是中國作為人口大國邁向發達城市化國家過程中產生的正常現象,關鍵在於識別出城鎮化率的統計口徑涵蓋該羣體的原因,並在此基礎上設計出能更加準確刻畫中國城市化水平的指標,以指導未來的高質量城鄉發展。

第一類:統計層面“被”城市化,經濟層面未城市化

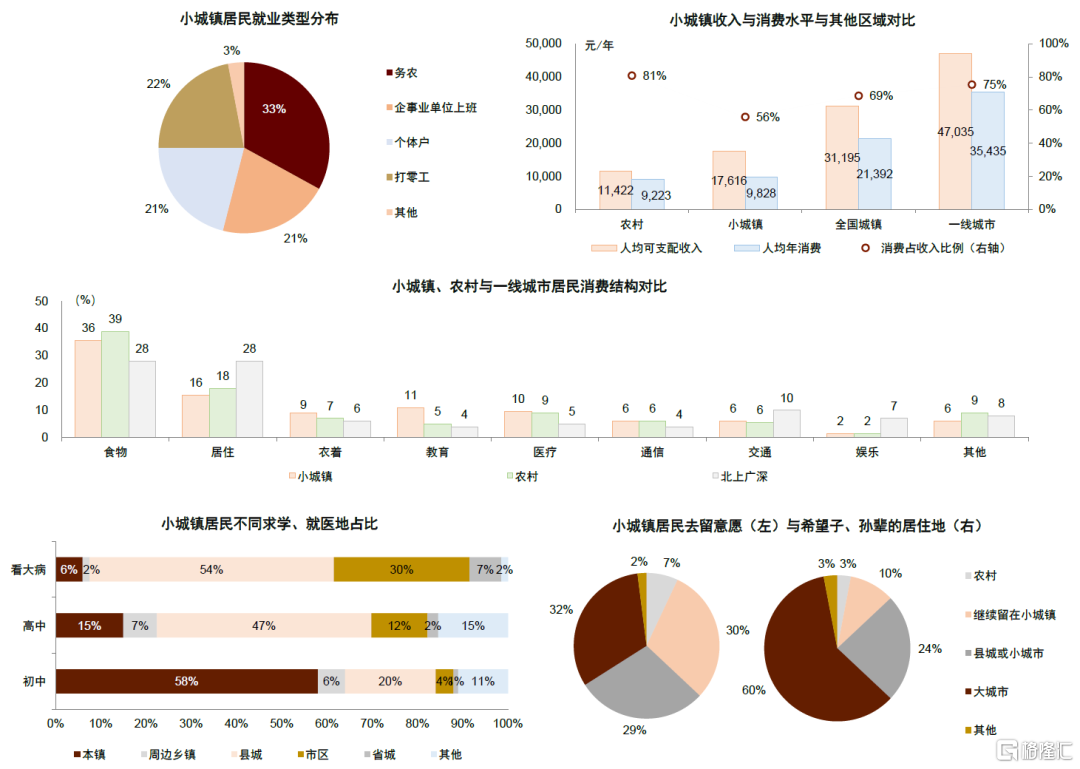

第一類半城市化羣體居住在城鎮地區(多為建制鎮鎮區),在統計層面屬於城鎮人口範疇,但所從事的生產活動多以農業及相關產業為主,且整體生活條件與城市居民有顯著差距。該羣體的形成主要源於就地城鎮化政策,但也一定程度上反映了過去城鎮化工作中存在的低質量問題。根據住建部2016年調研,我們從就業、消費等多維度綜合判斷,大部分建制鎮鎮區居民尚未實現城市化:

► 鎮區居民仍與農村及農業生產保持着密切聯繫。一方面,約七成鎮區常住居民為農業户籍,13%的居民仍然保有農村宅基地與房產,即離土不離鄉、進鎮不落户;另一方面,超三分之一的勞動力“鎮區居住、回村務農”,在企、事業單位上班僅約兩成,其餘為從事傳統生活服務業的個體户。

► 鎮區居民消費水平與結構更接近於農村。受生活環境影響,鎮區居民消費水平與農村接近,僅為城鎮平均水平的46%、一線城市的28%;與此同時,消費結構以生存型消費為主,恩格爾係數接近90年代中國城市水平。

► 部分鎮區基礎公共服務供給不能滿足本地居民需求。約42%與85%的建制鎮家庭子女異地就讀初中和高中,同時超九成以上的居民需要進城看大病。

除原有建制鎮就業、消費等方面不滿足城市標準外,近年來的行政區劃調整導致部分鄉村居民“被”城鎮化。根據民政部公開統計,2010-2020年中國各地區累計調整了超8000個鄉級行政區劃。其中以撤銷單個或多個鄉的編制並新設立建制鎮(即“撤鄉設鎮”)較為普遍,約佔全部區劃變動的40-50%,該過程會導致轄區內的部分村委會的城鄉分類由鄉村變為鎮區(或城區),居住在該區域的村民也自動“被”轉化為城鎮人口[4]。雖然實施“撤鄉設鎮”的鄉村區域經濟發展水平相對較強,但大部分仍難以達到城市的生產、生活水平。我們估計2010-2020年發生“撤鄉設鎮”區域的城鎮人口約2000-2500萬人,佔同期新增城鎮人口的8-11%。

圖表3:綜合就業、消費、教育、醫療、居留意願等多維度分析,多數小城鎮居民尚未完全城市化

資料來源:住建部,中金公司研究部 注:數據時間為2016年,來自於《説清小城鎮——全國121個小城鎮詳細調查》,該調查由住建部2016年主導開展,樣本包括121個建制鎮的12000餘户家庭。

我們認為非經濟因素參與城鎮區域的識別是導致城鎮化率的計算包含第一類半城市化人口的重要原因:

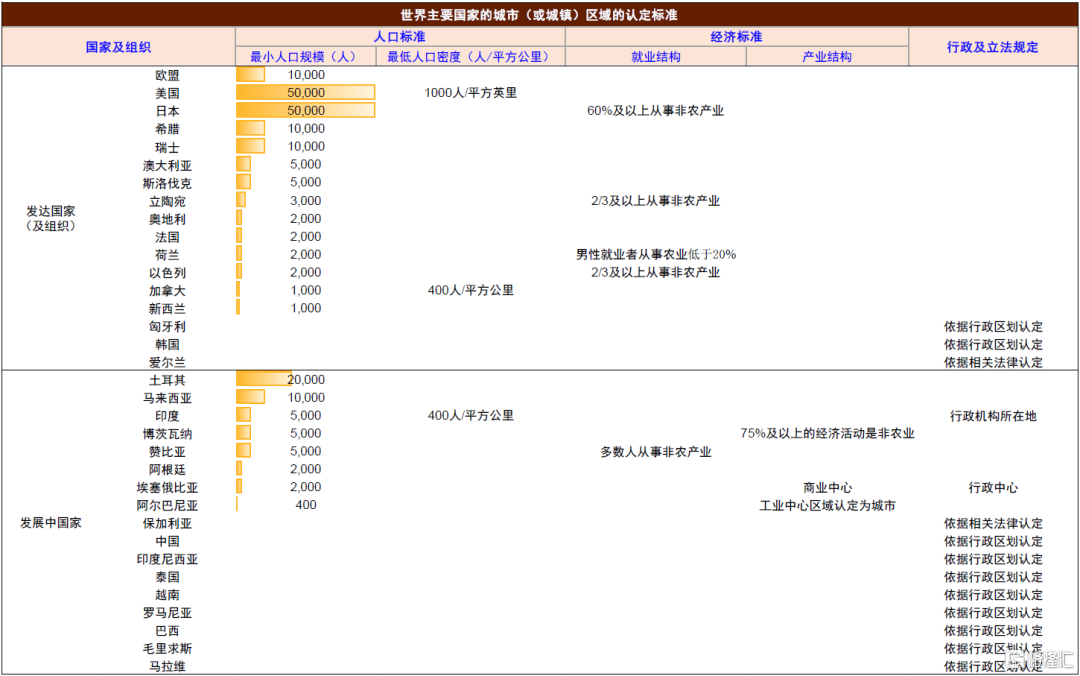

► 多數發展中國家會一定程度上基於行政等非經濟方式確定城鎮(或城市)區域。關於如何確定城鎮(或城市)區域的方法可以大致分為兩類:1)歐盟、美國、日本等多數發達國家以最小人口規模或最低人口密度為標準,參考區域的就業或產業結構(如非農勞動力佔比)來劃分城鄉邊界,該方法更符合城市形成的經濟機理;2)對於包括中國在內的亞太、南美等地的發展中國家,其劃定方法會有一定的行政及立法色彩,雖然仍遵循着經濟發展的客觀規律[5],但一定程度會降低城市居民識別的準確性。我們認為上述非經濟視角的城鄉區域劃分方式,可能與發展中國家城鄉間人口空間分佈的不穩定(如大規模、頻繁的人口流動)相關。

► 我們認為中國多數建制鎮屬於城市化進程的“中間態”,現階段不能被納入城市區域統計範疇。海外語境下,2500人以上的小城鎮大多會被認定為城市區域,但前提是人口空間佈局已基本穩定、區域經濟發展相對成熟,小城鎮與城市的差異主要體現在人口規模。與之不同的是,中國大部分的建制鎮是城市化進程的過渡態,發揮着“中轉站”作用以分擔大中城市的人口承載壓力,居民居留意願低、人員流動頻繁。據住建部2016年統計,僅四成建制鎮居民願意繼續在小城鎮及鄉村生活,超六成居民希望子代能進入規模、級別更大的城市。此外,隨着農村勞動力供給潛力趨弱,2010-2020年近五成建制鎮已出現明顯的規模收縮,以鄉村地區非城關鎮的建制鎮為主。

圖表4:發達國家多采用經濟方式(如人口、產業結構)識別城市區域,而發展中國家往往受行政與立法影響

資料來源:聯合國,中金公司研究部

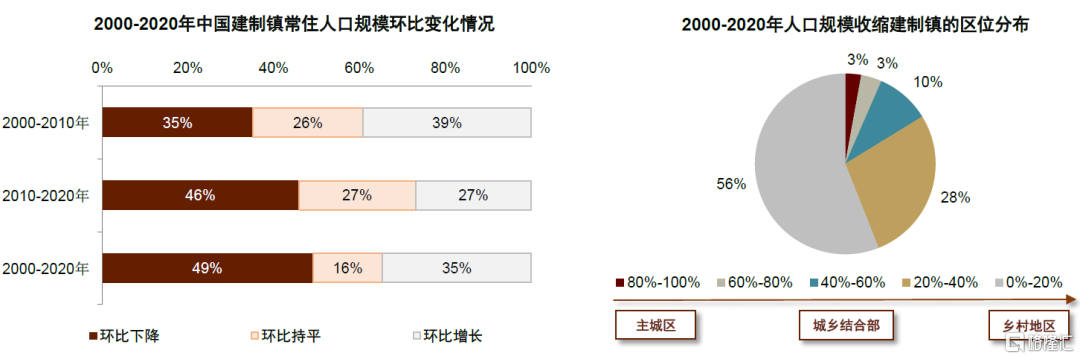

圖表5:2000-2020年約五成建制鎮人口規模出現明顯收縮,其中接近六成來自於鄉村地區

資料來源:國家統計局,World Pop,中金公司研究部 注:1)在左圖中,“環比持平”指變化幅度處於-5%到+5%之間,“環比增長”指變化幅度大於5%,“環比下降”指變化幅度小於-5%。2)對於右圖,我們分別統計每個建制鎮的村、居委會總數,計算出居委會數佔總數的比重,以該指標來判斷建制鎮區位,即該比重數值越大,則越臨近主城區;圖例中“80-100%”表示居委會數佔總數(居委會數+村委會數)比值處於80%-100%的建制鎮,其餘同理。

第二類:生產層面、階段性城市化,消費層面及中長期未城市化

第二類半城市化羣體以大中城市的外來務工人員、應屆畢業生等新市民、青年人為主。第二類半城市化人口雖然從生產方式上完成了農業向非農的轉換,但受大中城市户籍管理政策影響,在勞動報酬、子女教育、社會保障、住房權益等諸多方面尚不能與城市居民享受平等待遇,這增大了該羣體融入到城市生活、實現內在意識“市民化”[6]的難度。根據相關調研[7],農民工平均進城務工時間約為7年,不到勞動力理論正常工作年限的20%,這使該羣體生產力與消費潛力均未得到有效釋放。與此同時,定居難度大會進一步壓降外來務工羣體在城市內消費的意願,2014年該羣體消費僅為城鎮居民家庭的60%[8]。考慮到工作地與實際消費地、最終居住地的分離,我們認為該羣體僅是生產意義上的、階段性的城市化人口。

描述城市化水平的統計指標是否應該排除第二類半城市化人口,或取決於具體使用場景。由於未考慮城鎮常住家庭的“人户分離”情況,目前城鎮化率的統計口徑包含了第二類半城市化羣體。關於城市化率是否需要剔除第二類半城市化人口,我們認為因具體使用場景而異:

► 第一,促進第二類半城市化羣體實現“市民化”是未來新型城鎮化的重點工作,所以在中長期指導、設計中國大中城市的發展規劃時最好先將其排除到統計範疇之外。

► 第二,在與海外經濟體的城市化發展水平做橫向比較時,可酌情考慮將其保留。這裏主要考慮的點在於,海外經濟體大中城市的貧民區居民從消費、生活標準等方面看並未實現城市化,但國際普遍將城市貧民區居民納入到城市化人口的統計範疇。在過去城鎮化政策的正確指引下,中國有效避免了城市內貧民區的出現,雖然以外來務工羣體為主的半城市化羣體在生活水平上仍與一般市民有明顯差距。

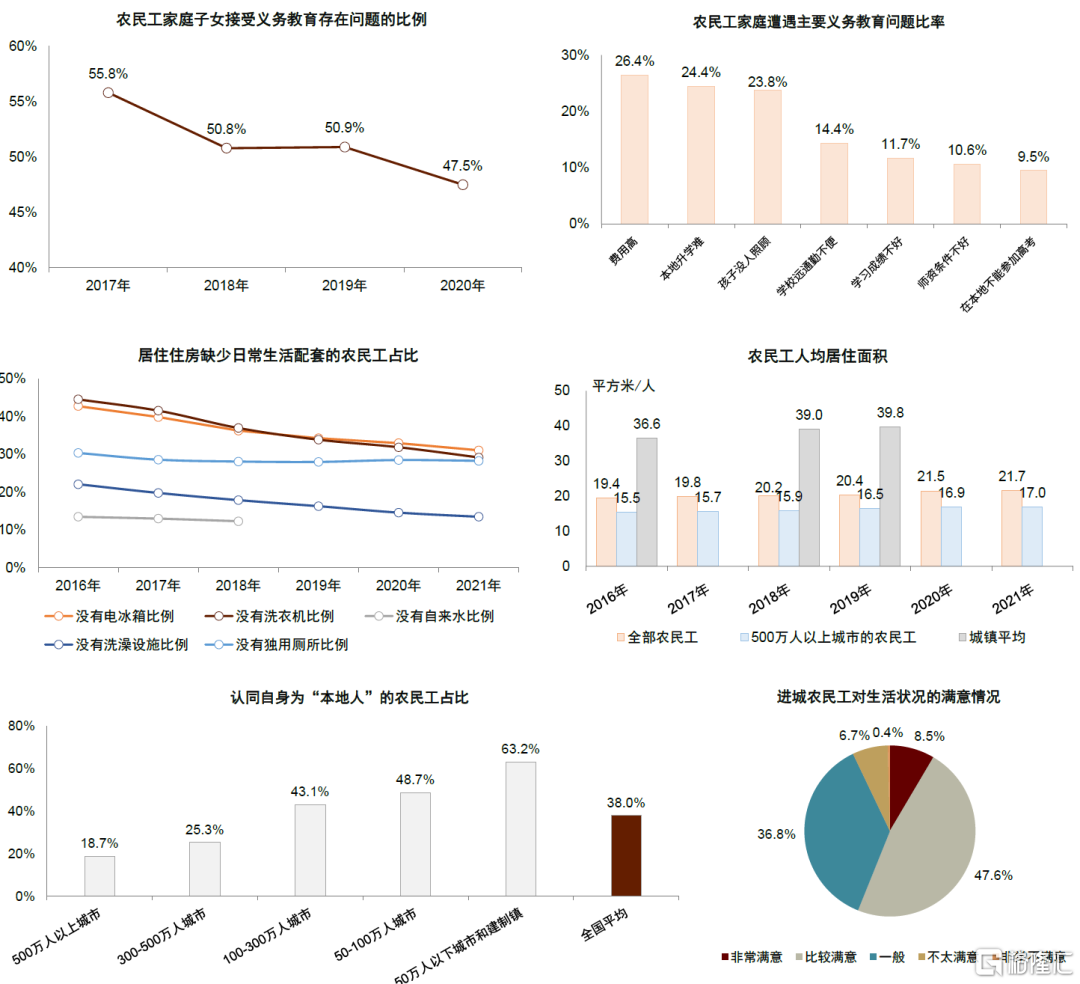

圖表6:子女教育、社會保障、住房權益等方面的不平等待遇導致超半數農民工對城市生活不太滿意,且缺少社會歸屬感或自我認同感

資料來源:國家統計局,中金公司研究部 注:1)數據來自於國家統計局公佈的《2017年農民工監測調查報吿》;2)按照從左到右、從上到下排序,圖表2、5、6數據時間為2017年

構造能客觀反映中國城市化水平的統計指標

基於前文分析,本節將詳細闡述如何通過合理統計分析方法來調整兩類半城市化羣體,構建出能夠客觀反映中國城市化發展水平的指標,並於後文進行詳細測算。

以集聚經濟視角,劃定城市區域並識別城市人口

在統計口徑內排除第一類半城市化人口,需要突破現有城鄉行政區劃邊界的約束,以更符合集聚經濟發展規律的方法辨識城市區域,類似於美國大都會統計區(Metropolitan Statistics Area,即MSA)的構建。經綜合考慮,我們選取“經濟密度”即單位土地面積的經濟產出作為識別城市區域的指標,並將該區域的常住居民佔總人口的比重定義為城市化率。

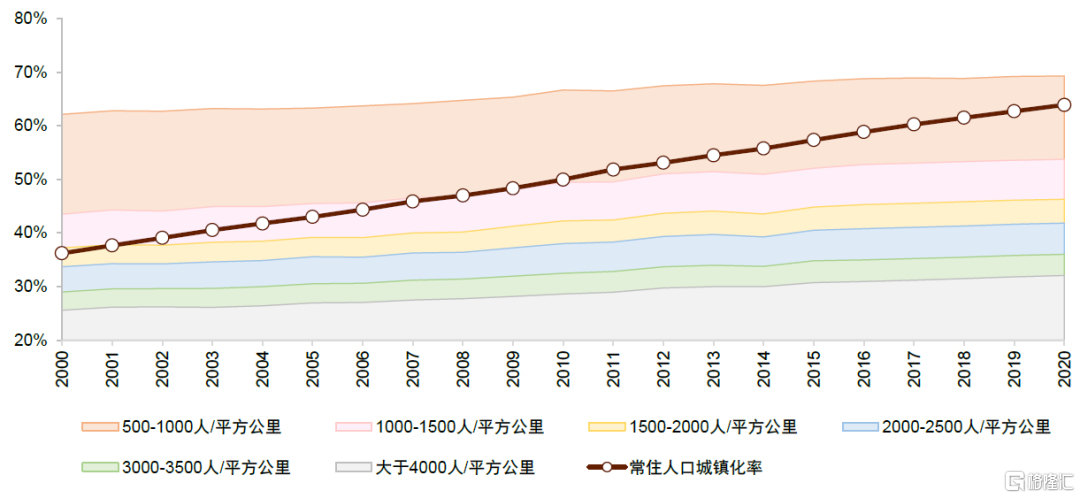

► 與成熟經濟體不同,以人口密度識別中國的城市區域存在一定難度。從改革開放至今,中國經歷着深刻的城鎮化變革,在“鄉村中國”向“城鎮中國”過程中農村地區人口密度同步發生着快速變化,以固定的人口密度閾值來劃定城鄉分界線不盡合理。以1000人/平方公里密度為例(如圖7),2000年超過該密度的地區常住人口占比約43.5%,高於同期城鎮化率36.2%;但是在2020年超過該密度的地區人口占比(53.7%)已明顯低於城鎮化率約10個百分點。另一方面,受自然環境、社會風俗等影響,不同區域之間的農村形態差異較大,進一步增加了人口密度閾值設計的複雜程度。

► 同樣地,人均GDP也不是一個合理的判斷指標。經濟地理領域的豐富實證經驗表明,經濟體在逐步實現城市化過程中,區域間經濟發展水平的差距會呈現出“先增大,後縮小”的趨勢,而這種區域差距的核心部分是城鄉發展差異。類似於人口密度,需要頻繁地修正劃分城鄉區域的人均GDP閾值,會隨之產生大量繁複的統計調研工作。

► 相比之下,單位土地面積的經濟產出(即經濟密度)更為適宜。從算量視角看,經濟密度兼顧了人口密度與人均GDP兩個指標,並能有效規避前述的統計困難。一方面,農業生產的單位畝產產值提升空間相對有限,且顯著低於現代製造業與服務業的單位土地面積經濟產出;另一方面,可支持城市化生活、消費(如教育、醫療等)的單位面積最低經濟產出,在不同區域之間差異較小,更具有可比性。

圖表7:2000-2020年不同人口密度區域的人口占比與城鎮化率的關係圖

資料來源:國家統計局,World Pop,中金公司研究部

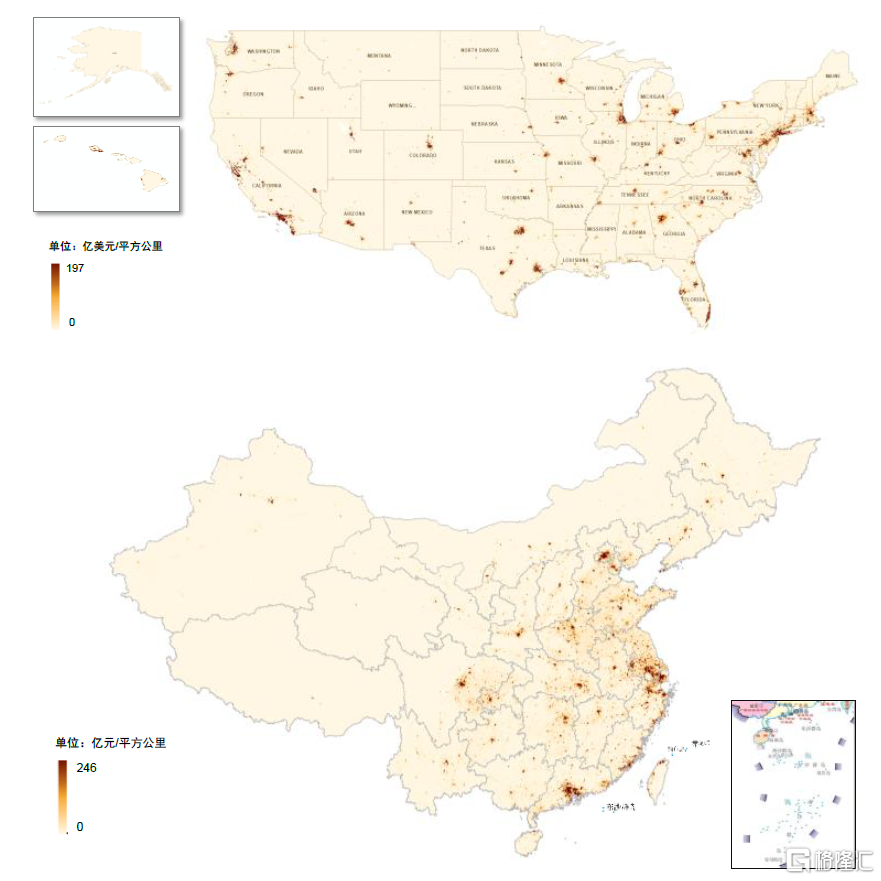

考慮到海外成熟經濟體已基本完成城市化建設,而中國尚處於城市化過程中,適當參考前者來確定中國城市區域的經濟密度閾值會更為準確。我們首先選取美國作為典型樣本,基於全美經濟分析局(BEA)的郡縣GDP數據與World Pop組織的1km*1km人口密度數據,繪製了美國經濟密度分佈圖,並測算出2020年經濟密度超過1000萬美元/平方公里的區域貢獻了全美78%GDP,並承載了77%人口(約2.5億人)。該水平與聯合國公佈的美國城市化率接近。我們由此推斷1000萬美元/平方公里或許可以作為劃定城市區域較合理的閾值,是可以支撐本地居民享受城市生活方式的經濟密度。

基於購買力平價,中國城市化區域的經濟密度閾值為4200萬元/平方公里,並計算城市區域的人口占比。同樣地,我們利用國家統計局與World Pop公佈的資料,繪製出中國經濟密度分佈圖(如圖表8)。根據上述結果,利用購買力平價係數計算出中國城市區域的經濟密度閾值,2020年為4183萬元/平方公里。考慮到農村地區仍有5億常住人口,在通過閾值識別出城市區域後,我們剔除了其中人均GDP處於全國後20%的地區,避免將高人口密度的欠發達地區錯誤判斷為城市區域[9]。最後,計算各層級行政區劃的城市區域人口占轄區總人口的比重;對於歷史年份,利用GDP平減指數逐年調整經濟密度閾值,並重覆上述操作。需要強調的是,上述方法所識別出的城市人口中仍包含第二類半城市化人口,有待進一步修正。

圖表8:2020年美國與中國1km*1km土地面積的經濟密度分佈圖

資料來源:中國科學院地理科學與資源研究所,自然資源部,國家統計局,World Pop,美國經濟分析局,全美癌症研究所,中金公司研究部

注:1)美國分佈圖繪製方法:根據全美癌症研究所(NCI)公佈年度郡縣人口數據,對World Pop人口密度柵格進行修正;結合美國經濟分析局(BEA)的郡縣GDP數據,計算出郡縣層面人均GDP,再與修正後人口密度柵格相乘獲得美國經濟密度分佈圖;2)中國經濟密度分佈圖計算方法與美國相似:根據普查數據與《縣域經濟統計年鑑》獲取區縣層面人口數據,對World Pop人口密度柵格進行修正,再利用區縣人均GDP數據繪製經濟密度分佈圖;考慮到部分年份的部分市轄區沒有相關統計數字,以市轄區整體均值作為近似替代。4)地圖底圖來自於中國科學院地理科學與資源研究所和自然資源部。

以户籍制度為切入點,估測第二類半城市化羣體規模

從改革開放至今,城鄉二元框架下的户籍制度放鬆與調整有助於中國人口的空間重分佈。尤其在大中城市內,基礎公共服務、社會福利與本地户籍相“掛鈎”,導致外來羣體難以享受和當地居民同等的權利與義務,導致該羣體較難實現城市化。基於上述現狀,我們選取城市區域沒有本地户籍的常住人口來近似衡量第二類半城市化人口。

► 户籍城鎮人口指的是居住在本地且擁有當地户籍的城鎮居民。相比“户籍”、“城鎮”,“本地居住”這一概念往往被混淆或忽略,需要注意的是擁有城鎮户籍、且存在跨區縣人户分離情況的城鎮居民(即不在本地居住)一般不算為户籍城鎮人口。從統計範圍看,户籍城鎮人口與未擁有本地户籍的半城鎮化人口共同構成了常住城鎮人口,因此户籍城鎮化率等於常住人口城鎮化率扣減半城鎮化率[10]。

► 半城鎮化率、第一類半城市化率和第二類半城市化率的區別:三類指標分別表示無本地户籍的城鎮常住人口(即半城鎮化人口)、第一類半城市化人口與第二類半城市化人口占當地城鄉總人口的比重。兩類半城市化人口是經濟視角下定義的概念,而半城鎮化人口是基於户籍制度識別出的羣體;如前文所述,我們認為户籍制度是導致外來務工羣體較難實現城市化的原因,因此半城鎮化人口與第二類半城市化人口的差別主要體現在“城鎮”與“城市”地區的不同。

圖表9:本地户籍城鎮人口與其他類型人口的關係圖

資料來源:《中國户籍人口城鎮化率的核算方法與分佈格局》,中金公司研究部 注:1)圖中“本地”範圍為是否在同一縣或市轄區,即人口統計中判定人户分離的方法;2)圖中“本地户籍”不區分本地農村與本地城鎮户籍,即本地農村户籍居民進入本地城鎮地區不視為“人户分離”

► 計算2010與2020年無本地户籍的半城鎮化人口。參考戚偉等[11]學者的相關研究,我們將某縣(或區)的户籍城鎮人口分拆為人户一致的城鎮居民、在縣域(或區)範圍內人户分離的城鎮居民、以及户籍在本地城鎮但現居國外學習工作的居民三類,並根據2010年分省份的人口普查統計資料將其彙總計算。在此基礎上,用城鎮常住人口扣減户籍城鎮人口得到無本地户籍的半城鎮化人口。由於“七普”各省份分區縣資料尚未公佈,我們假設2010-2020年各區縣新增户籍人口空間分佈仍維持2010年人户分離情況,計算出2020年各區縣户籍城鎮人口及半城鎮化人口,並根據統計局公佈的全國户籍城鎮化率進行修正。

► 識別出城市區域的無户籍常住人口。由於城鎮區域與城市區域存在明顯差別,需要修正半城鎮化人口以避免高估第二類半城市化羣體規模。基於先前的測算結果,我們假設半城鎮化人口居住在城市區域的比例與該城市總人口的分佈比例(即城市化率)近似,用半城鎮人口乘以城市化率來計算該城市的第二類半城市化人口。

中國城市化仍有待深度發展

根據前述測算方法,我們梳理了全國層面的統計結果(如圖10),後文將逐一進行詳細討論:

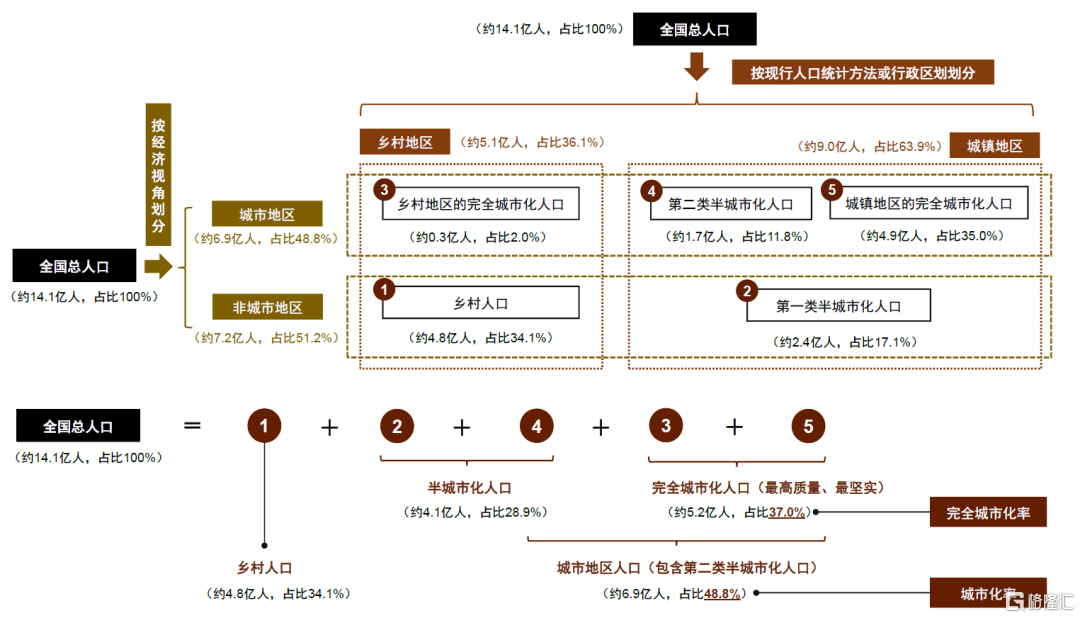

► 按居民所處的城市化階段劃分:全國14.1億總人口中鄉村人口約4.8億人(佔比34%)、半城市化人口約4.1億人(佔29%)和完全城市化人口5.2億人(佔比37%);其中半城市化人口包括第一類與第二類,分別為2.4億與1.7億人。

► 按集聚經濟視角下城鄉區域劃分:城市地區常住人口約6.9億人,包括完全城市化人口與第二類半城市化人口;另一方面,非城市地區常住人口約7.2億人,包括鄉村人口與第一類半城市化人口兩類羣體。

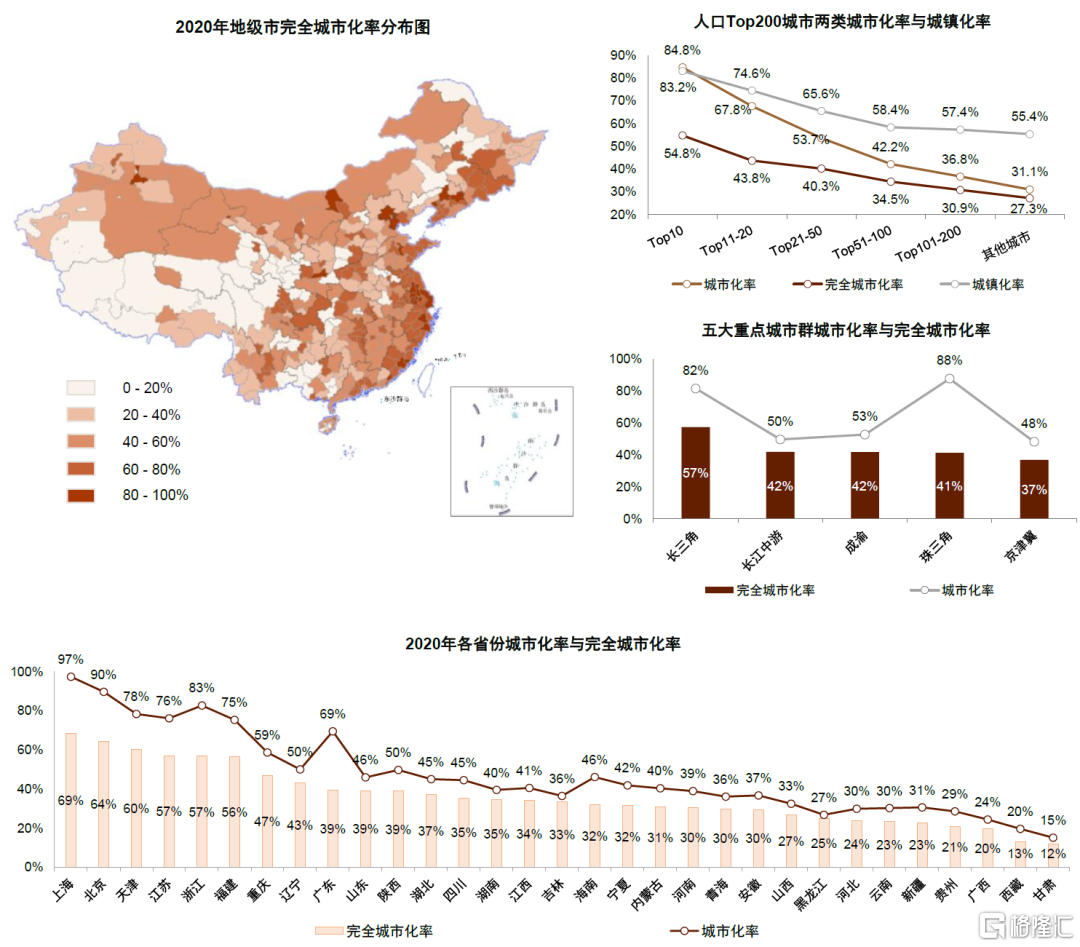

► 兩類城市化率計算結果:若選取城市地區常住人口作為分子,即不剔除第二類半城市化羣體,中國城市化率為48.8%;若選取完全城市化人口作為分子,即剔除第二類半城市化羣體,中國最高質量、最堅實的城市化率(後文簡稱完全城市化率)為37.0%。

圖表10:中國城市化人口及城市化率測算結果示意圖

資料來源:國家統計局,World Pop,中金公司研究部 注:數據時間截止2020年末

經濟集聚涵義下我國目前城市化率約為五成

在前述定義下,中國城市人口約有6.9億人,隱含城市化率為48.8%。我們測算出2020年約6.9億人口居住在經濟集聚區中,基本實現了城市生產、生活方式。城市人口占全國總人口的48.8%。過去二十年間(2000-2020年),中國城市化率累積提升了26個百分點,新增城市居民約4億人,年均複合增速約4.3%。從全國層面看,現階段户籍城鎮化率[12]更接近實際的城市化率,但考慮到前者受行政區劃的影響,在局部區域不能以此來估量城市化水平。

截至2020年中國第一類半城市化人口約2.45億,即生產、生活尚未達到城市標準的城鎮居民。以經濟集聚區視角所識別出的城市人口與目前統計層面的城鎮人口之間的差異來自於兩方面:其一是尚未達到城市生活、生產標準的城鎮居民,即第一類半城市化人口;其二是已基本實現城市化的農村地區居民(如東部沿海的經濟強村)。我們估算出2020年已城市化的農村地區居民約2500-3000萬人[13]。在城鎮常住人口基礎上扣減城市化人口並加上較發達地區的鄉村居民,我們估算出2020年中國約有2.45億城鎮人口生活在尚未實現城市化的地區。

圖表11:2020年中國城市人口與第一類半城市化人口分別為6.9億與2.45億人,2000-2020年城市化率相比城鎮化率低11-15個百分點,並呈現“先降後升”趨勢

資料來源:國家統計局,World Pop,中金公司研究部 注:左下圖中,城市人口與第一類半城市化人口之和大於同期城鎮人口規模,其超出部分為已實現城市化的農村地區居民

當前城市區域集中分佈於東南沿海與中部重點都市圈

我們進一步計算出2020年中國區縣層面城市人口與城市化率,並繪製出城市化率空間分佈圖(如圖12),可以看出當前中國城市化發展程度較高的地區大致分為三類:

► 北起蘇中、南至粵港澳灣區的東南沿海經濟帶:主要由上海、江蘇、杭州、福建、廣東沿海五省組成,區域平均城市化率為77%,合計城市人口占全國城市人口的38%、全國總人口的18%。其中長三角與珠三角的核心城市組團是中國目前面積最大、承載人口最多的兩個連續、高城市化率區域。

► 以區域重點城市為中心的都市圈:從空間分佈看,主要集中位於長江與黃河流域,具體包括黃河流域的西鹹都市圈、鄭州都市圈、濟南都市圈與青島都市圈,長江流域的成渝城市羣、長株潭都市圈、武漢都市圈、合肥都市圈,其中多數都市圈的核心城市2020年全域平均城市化率超過70%。此外,還包括由北京、天津組成“雙極”構架的首都經濟圈。

► 其餘地區的省會(或副省級)城市:具體包括東北地區的長春、瀋陽、哈爾濱,西北地區的蘭州、呼和浩特、烏魯木齊,以及西南地區昆明、貴陽、南寧與海口等。除烏魯木齊、昆明外,上述城市全市平均城市化率僅為四到六成,其中主城區城市化水平相對較高,但尚未與城郊區域和周邊衞星城形成較為連續的高密度經濟集聚區。

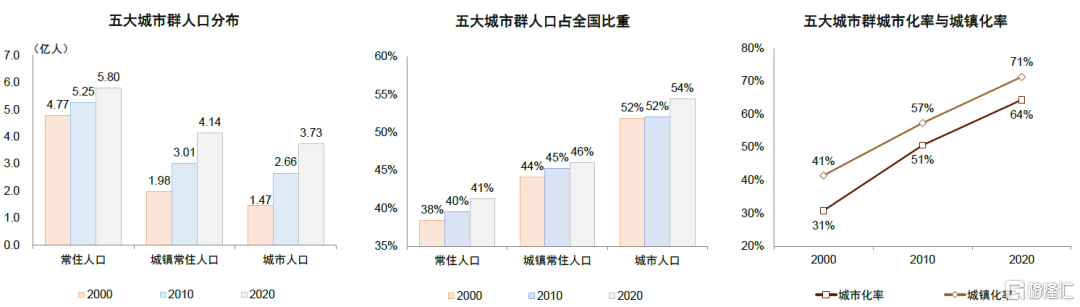

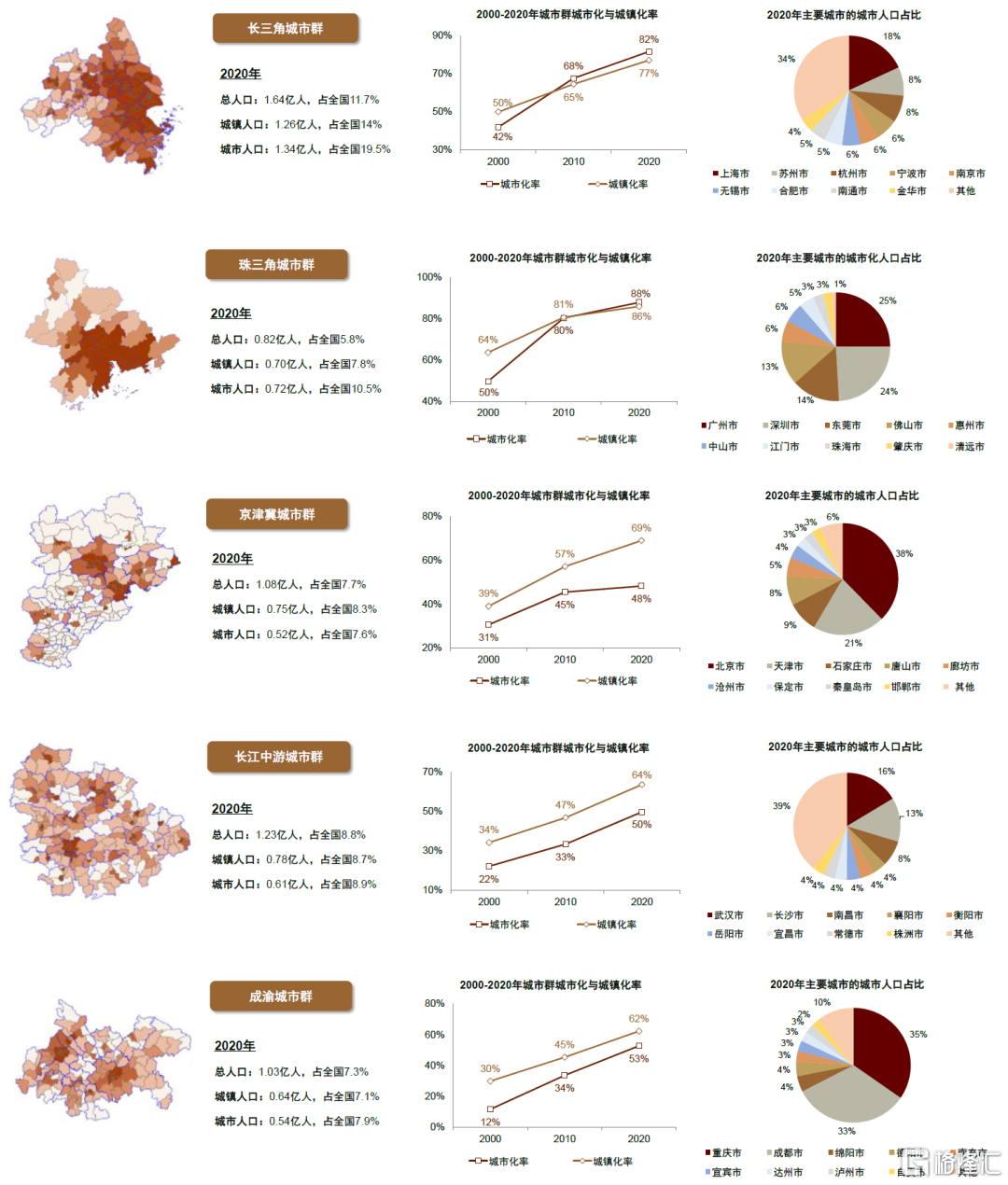

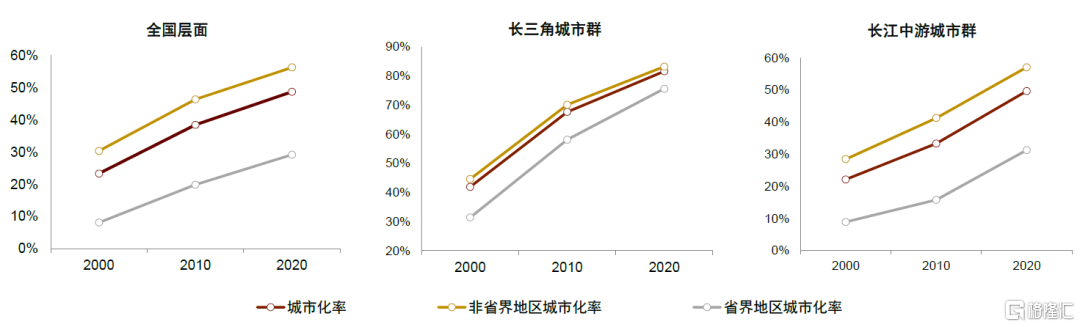

作為區域城市化的最高階形態,五大重點城市羣貢獻了全國半數的城市人口。經濟地理視角下,區域城市化水平與城市發展形態存在較密切的對應關係,即遵循着“核心城市—都市圈—城市羣”的發展規律,其中城市羣是多個城市構成的複雜空間網絡體系,即區域城市化最成熟階段。我們選取了長三角、珠三角、京津冀、長江中游與成渝五大城市羣,分析其城市化現狀。截至2020年五大城市羣合計城市人口約3.7億人,佔全國城市人口的54%、總人口的26%。此外,平均城市化率較2000年提升了33個百分點至64%,低於同期城鎮化率7個百分點,隱含第一類半城市化羣體規模約5000-5500萬,僅佔全國的兩成。

圖表12:2020年五大重點城市羣城市人口約3.7億人,佔全國的54%,城市化率比城鎮化率低7個百分點左右

資料來源:國家統計局,World Pop,中金公司研究部

圖表13:2020年中國城市區域以東南沿海地帶與中部重點都市圈為主,還包括東北、西北等地省會城市主城區

資料來源:中國科學院地理科學與資源研究所,自然資源部,國家統計局,World Pop,中金公司研究部

注:1)台灣省無測算數據以白色表示;2)地圖底圖來自於中國科學院地理科學與資源研究所和自然資源部

圖表14:2000-2020年中國五大城市羣城市化率及主要城市的城市人口占比

資料來源:中國科學院地理科學與資源研究所,自然資源部,國家統計局,World pop,中金公司研究部 注:左側地圖顏色越深表示城市化率越高

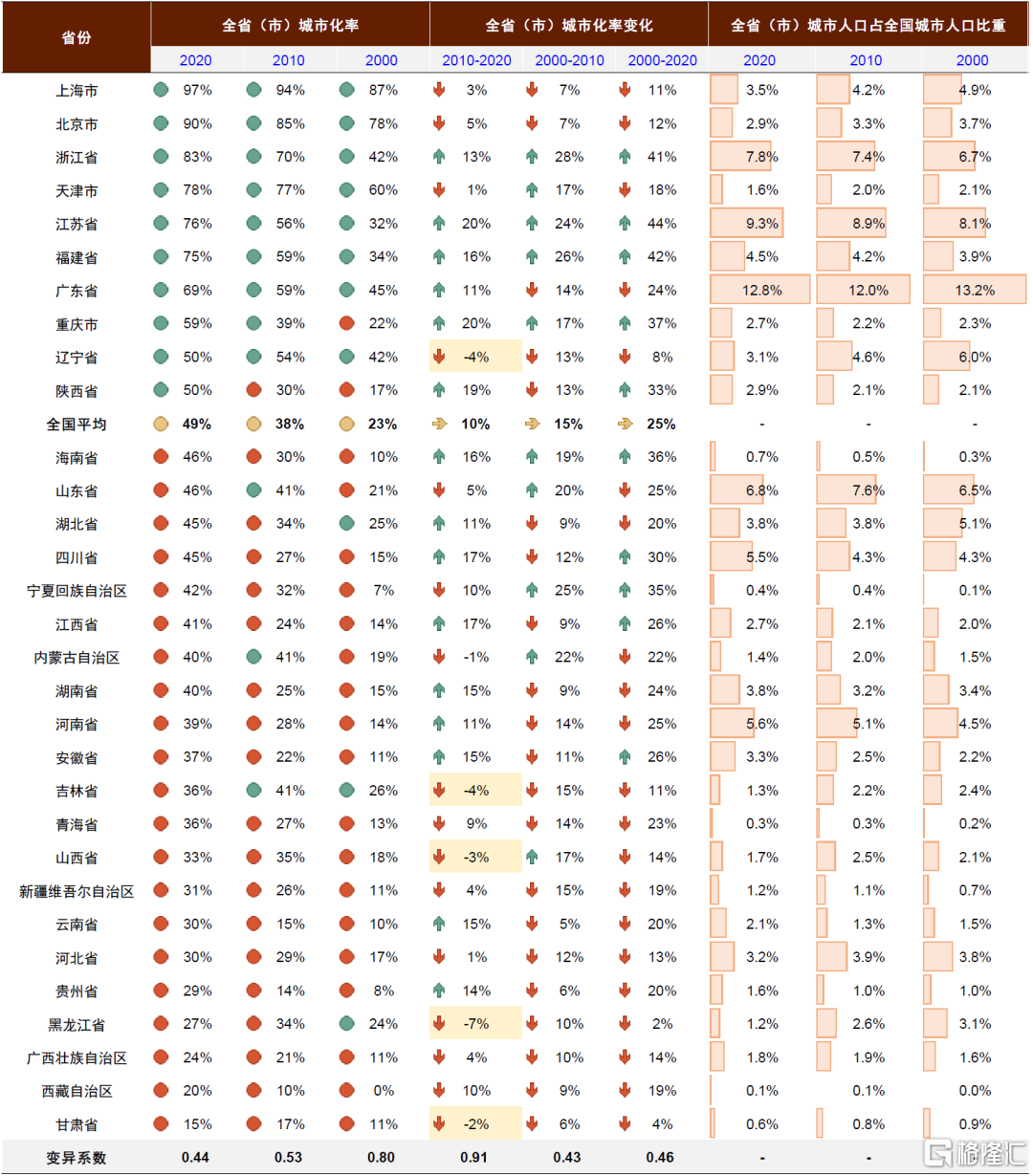

圖表15:2000-2020年中國各省份城市化率水平及其城市人口占全國比重

資料來源:國家統計局,World pop,中金公司研究部

注:綠色、黃色與紅色分別表示大於、等於和小於全國均值,淡黃色底色表示變化值小於0,圓圈表示城市化率、箭頭表示城市化率變化

第一類半城市化人口分佈於東北、西北等地非經濟集聚區

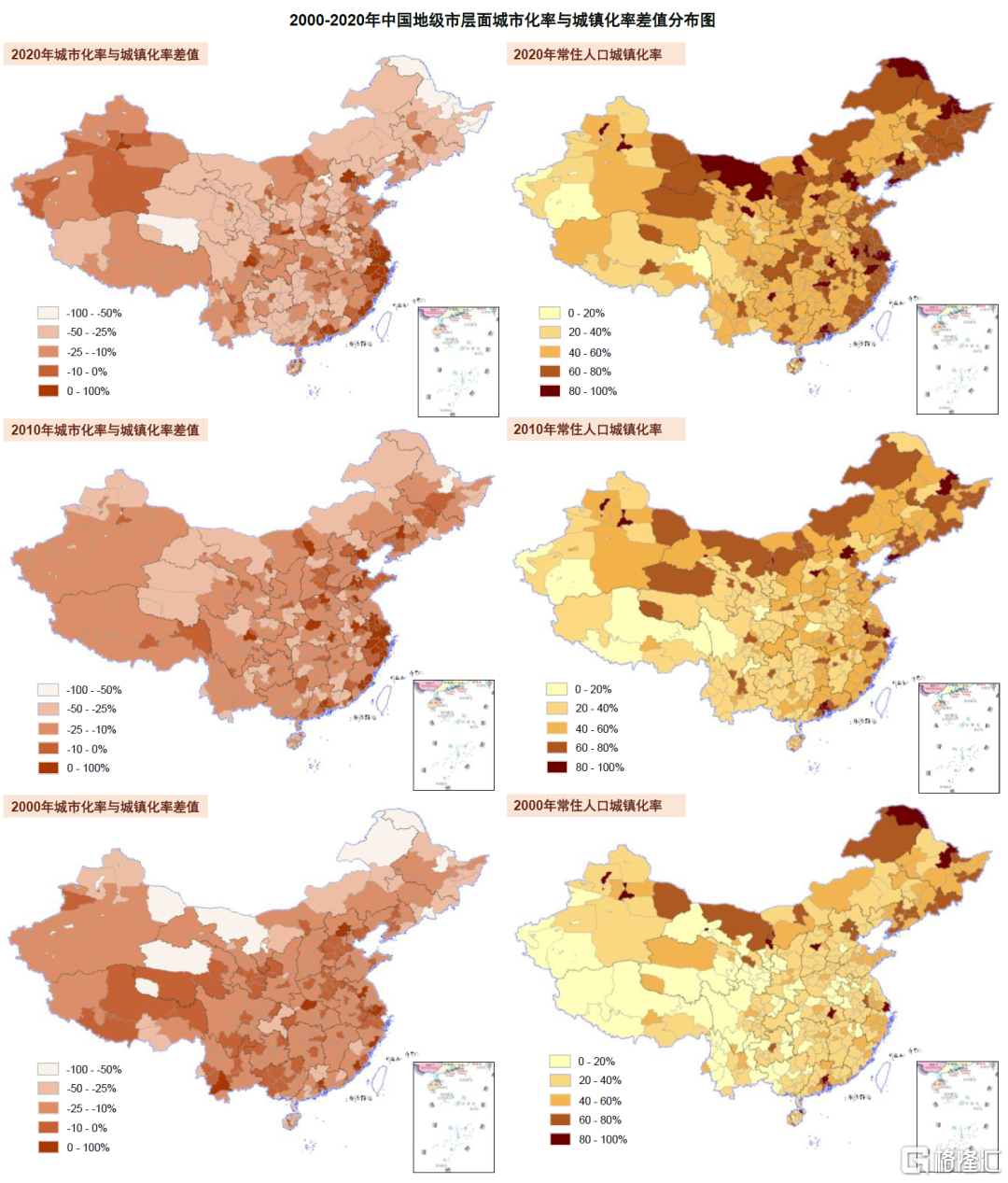

近年來隨着城鎮化的快速推進且部分區域大幅超出城市化速度,半城市人口規模快速增長。如前文所述,我們以某區域的城鎮化率與城市化率差值並加上已城市化的農村居民比重,可估算出未城市化的城鎮居民佔比,發現該比重在2000-2020呈現出“先降後升”趨勢。與城市化的區域間分化發展不同,2000-2020年各省份城鎮化水平均有明顯提升,截至2020年末除新疆、西藏外的其餘省份城鎮化率均超過50%,且超九成地級市城鎮化率大於40%。與此同時,經濟相對滯後的地區與東部沿海較發達地區的城鎮化差異顯著縮小,2000-2020年各省城鎮化率變異係數由0.42降至0.19,同期城市化率由0.81降至0.44。

從空間分佈看,第一類半城市化人口多集中於東北、西北以及中部非重點都市圈地區。經統計,我們發現東南沿海地區以及中部重點城市(如北京、鄭州、西安、成都等)城市化率大於城鎮化率,説明該地區的部分農村居民已實現城市化,這與本地經濟實力較強的鄉鎮企業、集體企業緊密相關;另一方面,除上述區域外,絕大部分地區在過去20年間城市化速度顯著慢於城鎮化,導致第一類半城市化人口規模呈現出不同幅度的擴大,典型區域包括東北、西北(除新疆)以及中部非重點都市圈外的地區,2020年其半城市化人口占總人口比例約為25-50%。

圖表16:除東部沿海與中部重點城市外,2000-2020年其餘地區經濟層面上未實現城市化的城鎮人口占比顯著提升,主要因為該區域城鎮化推進速度顯著超過經濟城市化

資料來源:中國科學院地理科學與資源研究所,自然資源部,國家統計局,World Pop,中金公司研究部 注:1)前三幅圖為各個地級行政單位的經濟城市化率與常住人口城鎮化率差值,該差值同樣表示生活標準已實現城市化的農村居民數與尚未城市化的城鎮居民數之差。2)由於經濟視角下已城市化的農村居民主要集中於少部分經濟發達區域,且規模相對較小(2020年不足3000萬),該指標可以近似認為第一類半城市化人口占比,3)若差值大於0(圖中為紅色區域),表示地級市幾乎無集聚經濟視角下的第一類半城市化人口,且部分農村居民的生活、生產方式已基本實現城市化;若差值小於0(即非紅色區域),表示地區存在集聚經濟視角下的第一類半城市化人口;4)台灣省無測算數據以白色表示;5)地圖底圖來自於中國科學院地理科學與資源研究所和自然資源部

建制鎮是中國城市化發展的關鍵環節

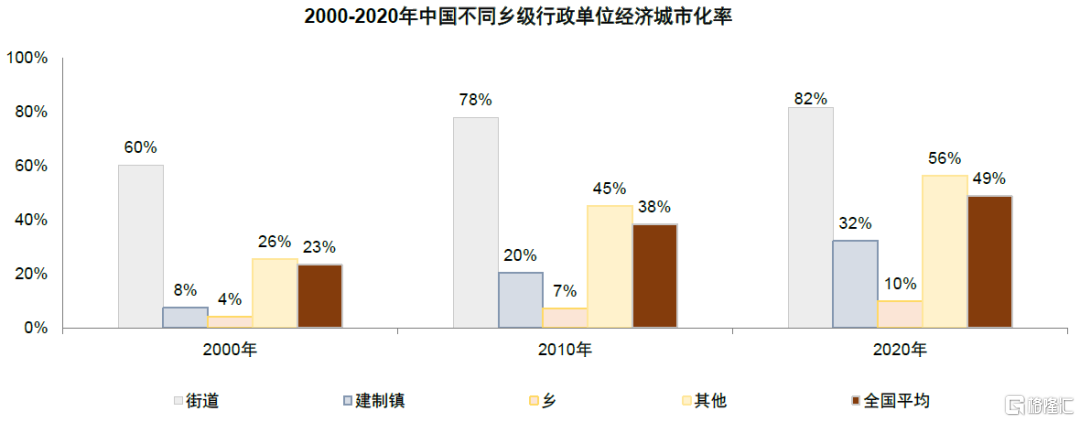

作為城鎮化的重要載體,建制鎮的城市化發展仍處於較低水平。我們估計2000-2020年中國建制鎮城市化率提升24個百分點至32%,略低於全國平均提升幅度(26個百分點)。從2020年各類鄉級行政單位的絕對水平看,建制鎮城市化率明顯高於鄉(2020年10%),但與區位更臨近城區的街道(2020年82%)相比有顯著差距。

圖表17:2020年中國建制鎮城市化率僅為32%,仍有待深度發展

資料來源:國家統計局,國家民政局,World pop,中金公司研究部 注:1)圖中“其他”類別指除街道、鎮、鄉外的鄉級行政單位,包括開發區、辦事處、林場、農場、礦區、商務區等。2)考慮到行政區劃變動會降低不同年份數據的可比性,我們通過梳理行政區劃變動並匹配,將2000與2010年行政區劃分類統一至2020年,並以此統計常住人口與城市化人口。

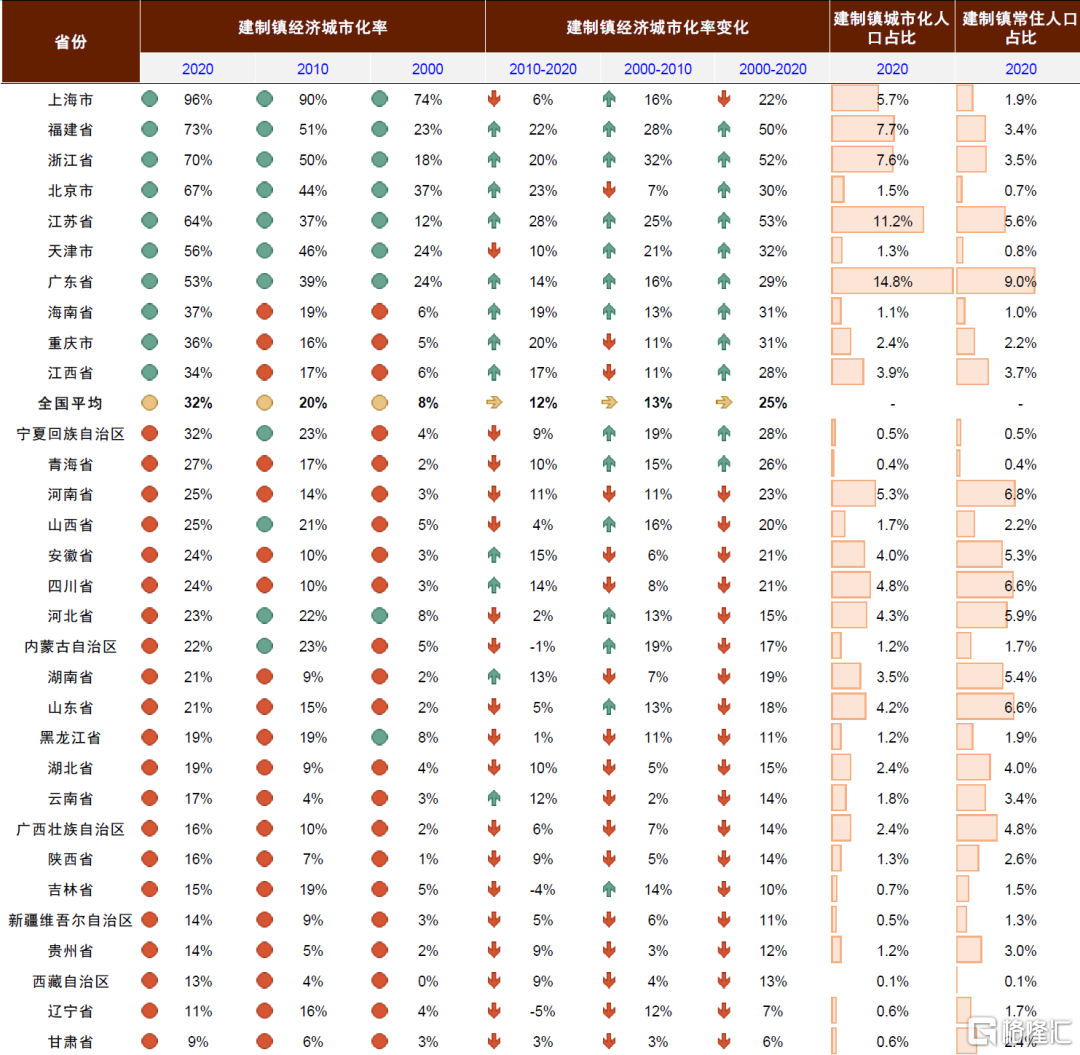

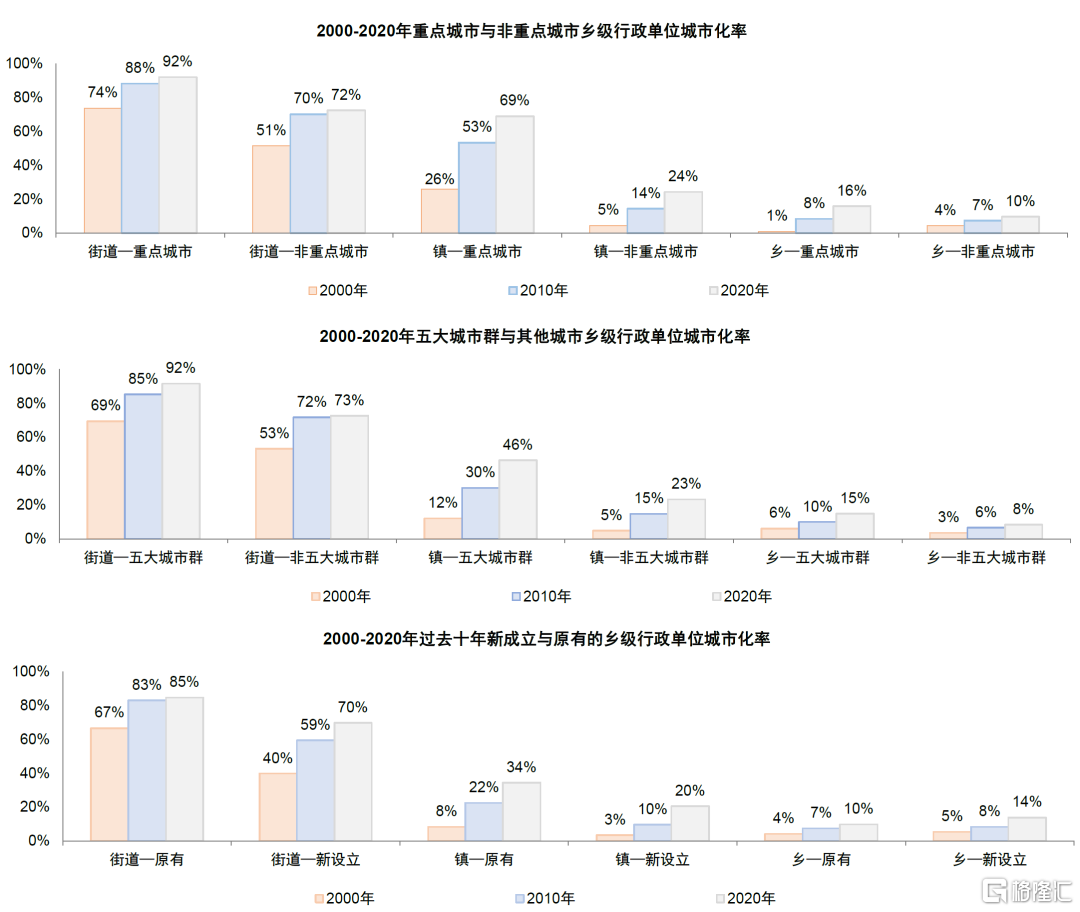

建制鎮區域間發展差異明顯,或是中國城市化加速分化的主因。過去二十年間,中國建制鎮城市化發展呈現出“東快西慢”格局,重點城市、都市圈的城市化率增幅普遍超過40個百分點,且2010-2020年中部地區建制鎮發展明顯提速,逐步縮小與沿海地區的差距。截至2020年,近九成的城市化率大於80%的建制鎮分佈於長三角、珠三角和福建東部沿海地區;中部地區重點都市圈核心區的建制鎮城市化率約40-60%,非核心區僅為三成;東北、西北以及中部非都市圈區域的大多數建制鎮城市化率不足15%甚至更低。與此同時,街道和鄉也存在相似的區域差異,但分化程度明顯小於建制鎮。基於上述結果,我們推斷建制鎮或是區域間城市化發展分化來源的主要地區,並從以下三個視角定量測度了區域分化程度:

► 是否臨近主城區:我們以每個建制鎮的居委會數量佔村、居委會總數的比重來描述建制鎮的區位,即比值越大,越臨近主城區。在“主城區—城鄉結合部—鄉村”的城鄉發展軸線上,建制鎮城市化率逐漸減少:核心城區(比值大於90%)的建制鎮貢獻了超20%的建制鎮城市人口,其城市化率比位於鄉村的建制鎮(9%)高出67個百分點。另一方面,2000-2020年不同區位建制鎮持續分化,其中主城區提升幅度最大,城鄉結合部地區次之。

► 是否在重點城市或城市羣:我們估計2020年主要熱點城市的建制鎮城市化率平均為69%,比非重點城市高出45個百分點,同時過去20年間兩者城市化率差異走闊了24個百分點。相似地,2000-2020年位於五大城市羣的建制鎮平均城市化率提升36個百分點至46%,同期其他區域僅增加18個百分點至23%。

► 是否為2010-2020年新設立的建制鎮:我們發現2010-2020年因“撤鄉設鎮”等行政區劃調整成立的建制鎮,其城市化率(20%)較其他建制鎮低14個百分點,且2000-2020年期間城市化發展速度也較慢。

圖表18:2000-2020年福建、浙江與江蘇建制鎮城市化速度最快;2010-2020年四川、重慶、湖南、江西、安徽等中部地區省份城市建制鎮化速度顯著提升

資料來源:國家統計局,World Pop,中金公司研究部 注:綠色、黃色與紅色分別表示大於、等於和小於全國均值,圓圈表示城市化率、箭頭表示城市化率變化

圖表19:位於重點城市、五大城市羣以及2010年前已成立的建制鎮城市化發展水平明顯高於其他建制鎮;街道與鄉也呈現出相似規律,但分化程度較小

資料來源:國家統計局,World Pop,中金公司研究部

49%的城市化率中包含13個百分點的第二類半城市化人口

過去十年間,中國半城鎮化羣體規模增長近八成。如第二章所述,估測第二類半城市化人口要先識別出半城鎮人口(即無本地户籍的城鎮常住人口),再根據“城鎮”與“城市”區域的差異進行調整來計算第二類半城市化人口。半城鎮化人口規模的測算結果如下:

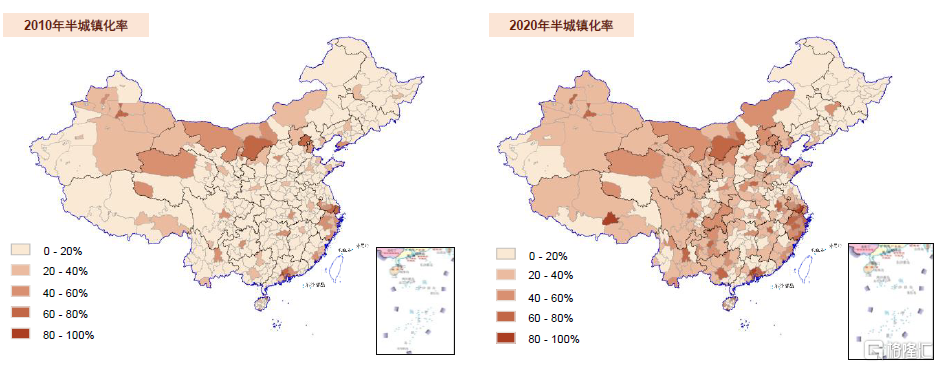

► 截至2020年末,64%的城鎮化率中約有18個百分點的半城鎮化率。截至2020年末,中國無本地户籍的城鎮常住人口(即半城鎮化人口)規模約為2.57億人,較2010年增長78%,隱含當前城鎮化率中有18個百分點來自於半城鎮化率(即半城鎮化人口除以城鄉總人口)。需要強調的是,半城鎮化人口中包含三類人户分離羣體,即原户籍地為我們定義的城市地區、非城市地區的城鎮區域以及農村,其中後兩類羣體佔比較大且是我們關注的對象,因此基於上述半城鎮人口計算第二類半城市化人口或會有一定程度偏高但幅度有限,可視為該羣體規模的上限。

► 隨着跨區域人口流動規模與頻率的提升,户籍制度未能做出對應調整,是導致半城鎮化羣體快速上升的主要原因。我們測算出2020年中國户籍城鎮化率為45.4%,僅比2010年提升了不到6個百分點,同期常住人口城鎮化率提高約13個百分點。從空間分佈看,除東北三省與內蒙古東部外,2010-2020年間其餘區域半城鎮化率均有顯著提升,尤其是户籍管理較為嚴格的重點大城市。

► 户籍城鎮化率不適用於測度中國城市化水平:雖然從全國層面看,户籍城鎮化率接近前文測算的城市化率,但從局部區域看兩者差異較大(如圖19),我們認為這與户籍城鎮化率仍是基於行政管理構造的指標有關。

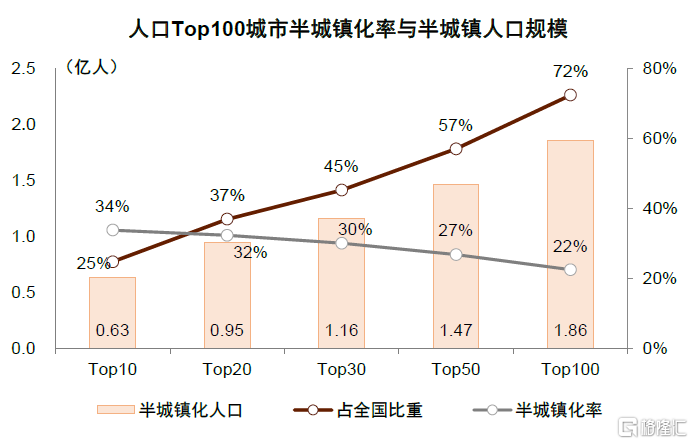

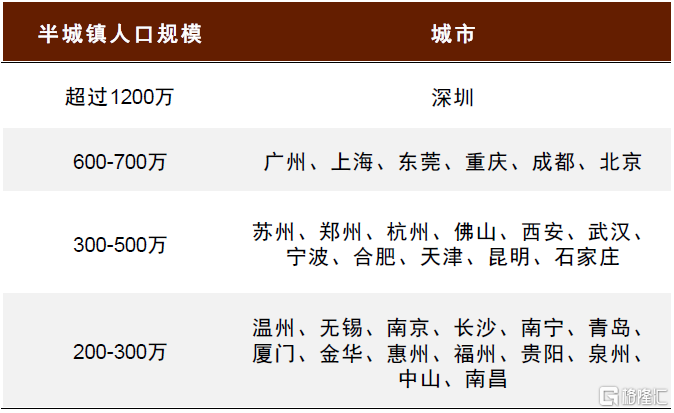

中國人口前十大城市的半城鎮人口占全國的四分之一。截至2020年,人口規模前10、30、50、100城市平均半城鎮化率分別約為34%、30%、27%和22%。前十大城市半城鎮化人口約6300萬,佔全國該類人口的25%,除一線城市外還包括東莞、重慶、成都、蘇州、鄭州和杭州。此外,我們還統計了五大城市羣的半城鎮化水平,比全國平均高出7個百分點,佔全國半城鎮人口的56%、總人口的10%,其中珠三角城市羣半城鎮化率最高為49%,長三角城市羣次之約28%。

圖表20:除東北地區外,2010-2020年其他區域半城鎮化率普遍提升,尤其是重點大中城市

資料來源:中國科學院地理科學與資源研究所,自然資源部,國家統計局,中金公司研究部 注:1)台灣省無數據為白色;2)地圖底圖來自於中國科學院地理科學與資源研究所和自然資源部

圖表21:全國層面看,户籍城鎮化率與城市化率十分接近;分省份看,兩者差異較為明顯

資料來源:國家統計局,World Pop,中金公司研究部 注:圖表中差值計算方法為某省份城市化率扣減該省份的城鎮化率;數據時間為2010年

圖表22:Top10城市半城鎮化率約為34%

資料來源:國家統計局,中金公司研究部 注:數據時間為2020年

圖表23:半城鎮人口規模超過200萬人的城市列表

資料來源:國家統計局,中金公司研究部 注:數據時間為2020年

我們估計截至2020年末中國第二類半城市化人口約為1.6-1.8億人。如前文述,我們需要將上述計算的半城鎮化人口中識別出現居地為城市區域的羣體,對此提供兩種估測方法:

► 測算方法一:考慮到外來羣體居留意願低、市民化難度大等問題集中於重點大中城市,我們選取城市化水平較高的地級市,用其半城鎮化羣體近似衡量第二類半城市化人口。該城市化率門檻水平確定為全國平均水平(48.8%),共保留112個地級城市,合計半城鎮化羣體約1.75億人。

► 測算方法二:假設某城市的半城鎮人口居住在城市區域的比例與該城市總人口的比例(即城市化率)一致,可以用半城鎮人口乘以城市化率來近似計算該城市的第二類半城市化人口,我們估計第二類半城市化人口約1.67億人。

若同時排除兩類半城市化羣體,中國最高質量、最堅實的城市化率為37%,完全城市化人口約5.2億人。我們採用上述方法二來統計第二類半城市化羣體,並進一步計算出排除兩類半城市化羣體後的完全城市城市化率為37.0%,隱含約5.2億人在生產、消費等多維度下均可視為城市居民。完全城市化率具有與僅排除第一類半城市人口的城市化率相似的空間分佈規律,且區域間差異略小一些[14]。

需要強調的是,完全城市化率能客觀反映中國大中城市存在的户籍制度問題,但仍存在兩方面侷限性:其一,如第一章討論,剔除了大中城市的外來羣體或將降低該指標與海外經濟體城市化率之間的可比性;其二,第二類半城市化羣體仍有較大概率會長期定居於大城市或遷移至生活成本較低的中小城市而非重返農村,完全剔除該羣體可能會低估實際的城市化水平。我們認為前文計算的兩種城市化率各具優勢,綜合運用兩指標來分析、指導未來城市化發展更為適宜。

圖表24:完全城市化率空間分佈與城市化率大致相同,但區域間分化差異更小

資料來源:中國科學院地理科學與資源研究所,自然資源部,國家統計局,World Pop,中金公司研究部 注:1)台灣省無測算數據以白色表示;2)地圖底圖來自於中國科學院地理科學與資源研究所和自然資源部

關於中國未來城市化發展方向的相關思考

我們認為構建分層次、梯度式的城鎮體系或將是中國新型城鎮化的重要方向。過去四十年間中國城鎮化取得了重大歷史性成就,而當前待解決的發展問題較之以往也更為複雜。從人口所處的城市化階段看,城市化、半城市化與農村居民規模分別約為5億、4億和5億人。我們認為在未來的新型城鎮化中,促進半城市化人口的“市民化”或將成為比實現剩餘農村人口“鎮民化”更加重要的發展目標。這意味着在集聚發展的經濟規律下,中國城鎮建設的重心逐步由小城鎮向區域核心、節點和支點城市轉移,並適當完善小城鎮的基礎生活配套,形成分層次、梯度式、與人口流動趨勢相適應的城鎮體系,以加速促進高質量的城鄉融合。如第一章所述,中國兩類半城市化人口是當前小城鎮與大中城市發展問題的集中體現,而兩者的形成分別與就地城鎮化政策和户籍管理制度有關。因此,我們從上述兩個視角來闡述關於如何構建分層次、梯度式的城鎮體系的相關思考。

一方面,對現有建制鎮分類施策以推動鎮民實現高質量城市化。作為城鎮化的重要載體與小城鎮的核心,中國建制鎮的經濟發展潛力、地理區位稟賦等存在着顯著差異性,近年來其區域間發展分化程度逐步加大。我們認為對不同建制鎮分類施策有助於推進高質量城市化,綜合多種因素將建制鎮大致分為三類,且對應着三種不同職能:1)第一類建制鎮是大中城市與農村的主要聯繫紐帶,通過就地轉職為本地農村人口的城市化做準備,以分擔區域重點城市的人口壓力,目前中國多數建制鎮均屬於此類;2)第二類建制鎮毗鄰重點城市、都市圈,通過承接外溢產業或作為核心城市農牧產品的供貨地,已成功融入到區域一體化發展中;3)第三類建制鎮主要承擔着築牢邊境安全或開發利用自然資源(林業、礦產等)的職責。

► 第一類建制鎮發展問題複雜,需施以精細化管理,避免發展規劃的同質化。中國城鄉融合過程中的大部分問題在第一類建制鎮上均有體現,合理制定其中長期發展規劃具有較大難度:一方面,根據社科院估測,中國城鎮化率或約有10-20個百分點的提升空間[15],隱含着2-3億的新增城鎮人口,需要第一類建制鎮作為大中城市與農村地區的銜接點以促進城鄉融合;另一方面,一部分的第一類建制鎮產業基礎薄弱且不具備良好的自然稟賦,中長期視角下缺少人口吸引力與經濟發展潛力。因此,根據實際情況制定精細化管理模式具有重要意義,我們建議:1)在集聚經濟的視角下識別出擁有經濟振興潛力的建制鎮[16],借鑑東南沿海小城鎮的發展經驗,積極融入到區域一體化發展;2)以長期視角來權衡評定重要基礎設施的投入產出比,在保證鎮區居民日常生活質量的情況下,適當將資源向更高級的節點、支點城市傾斜,隨着城市承載能力提升,與之相適應地引導鎮民進城,最終實現更高級的新型城鄉關係紐帶;3)對於人口流出規模較大的區域,可以將鎮區(或集鎮區)臨近的鄉鎮進行整合,統籌發展以整合資源、降低行政成本。

► 後兩類建制鎮更加接近海外成熟經濟體“小城鎮”的概念。如前文分析,第二類建制鎮大多分佈於東南沿海地區,依靠鄉鎮或集體企業融入到都市圈、城市羣的產業生態中,鎮域內居民已基本達到與城市居民相當的生活水平。我們認為在綜合承載力允許的範圍內,可以將區域大城市的非核心功能、產業、人口進一步向周邊建制鎮疏散,推動其完成由小城鎮向小城市的過渡。此外,第三類建制鎮的戰略安全意義超過其經濟發展職能,通過加強基礎設施投入、深化邊境區域合作、發展資源型產業等方式提升經濟競爭力,避免此類建制鎮及其所在的區域節點城市人口過快流失。

另一方面,紓解大中城市人與資源的發展矛盾。相比發達國家,中國城市整體規模與數量仍相對較小,最直觀的體現是城市承載的人口占比顯著低於其經濟貢獻,而這種經濟產出與人口的空間分佈錯位導致了區域經濟發展的不均衡。長期以來,城鄉二元框架下的户籍制度調整與放鬆是人口跨區域自由流動與大中城市擴容的主要推動力。在不同時期,户籍管理制度的放鬆與調整的前提是大中城市人口規模與綜合承載力之間的矛盾緩解。關於化解上述矛盾,我們認為以下三方面值得思考,包括土地要素市場化機制的建立、改進户籍與公共服務“掛鈎”的制度以及建立區域一體化發展規劃,上述改革舉措能否有效落實或將影響城市化的發展速度:

► 提高土地要素流動性,完善市場化配置機制。中國城鎮土地供應制度存在兩大問題:一是空間視角下土地資源與人口布局不甚匹配,二是存量低效土地缺少有效的盤活途徑,人口淨流入的大中城市無法供應充足的用地以滿足生活、生產需求,上述人地衝突是形成大部分人口流動阻力(如高房價、就業資源緊張等)的重要原因。通過構建市場化的土地要素配置機制,以增強其流動性、縮小與人口在空間維度的錯配程度,來提升大中城市承載能力,可從增量與存量兩方面思考:其一,對現有跨省新增土地指標交易制度進行調整完善,如下放交易主體至縣市層面、完善土地定價機制、擴大年度交易總規模、建立中央與省政府的監督體系等;其二,提升現有城市規劃體系的靈活性,在規劃大方針允許的範圍內適當增強存量土地轉性政策的彈性,並通過“三舊”改造等方法充分挖掘存量資源潛力。

► 增加大城市公共服務投入,並完善相關制度建設。若想幫助大中城市的外來羣體享受到與本地家庭享受到同等的社會公共服務,需要加大公共資源總量供應,僅調整分配方式而不擴大供給可能會損害原住民福利水平。以住房為例,需加速推動大中城市的住房保障體系與租賃住房市場建設,使保障房與租賃住房的有效供應量達到足夠規模,能形成多層次住房供給體系以切實改善外來羣體的居住困難;同時,外地無房家庭在本地購買首套房產時,如果市場基本面允許,可予以適當補貼,如更低商貸利率與首付比例、直接貨幣補助等。

► 以都市圈、城市羣為視角制定一體化的發展規劃。產業、人口集聚會導致核心區域的擁堵成本(如高房價、長通勤等)增加。對於高密度經濟集聚區,需要打破原有的一“城”之見,以都市圈、城市羣等更高的格局來應對發展問題。一方面,突破行政邊界制定統籌發展規劃,通過聯合招商、共同開發、利税共享等方式形成“軟聯通”機制,在市界、省界等經濟薄弱地區加強合作;我們測算出中國省界區域的平均城市化率比其他區域低27個百分點,但對於區域一體化程度高的長三角城市羣,該差異僅有不到8個百分點。另一方面,部分城市羣(如成渝、京津冀)存在中心城市虹吸效應過強的問題,我們認為中心城市應以區域視角審視產業“空心化”問題,將已經實現專業化分工的相關製造產業向外轉移,同時中心城市在完善的區域產業鏈支持下發展創新、新興產業以構建正向促進循環。

圖表25:省界附近區域的城市化發展情況相對較差,此外對於區域一體化程度較高地區省界與非省界區域差異較小

資料來源:國家統計局,World Pop,中金公司研究部