本文來自格隆匯專欄:浙商宏觀李超,作者:浙商李超宏觀團隊

核心觀點

產業新能源化和產業智能化是我國產業基礎再造的兩條重要主線,其中產業新能源化是快變量,產業智能化是慢變量。新一輪技術-經濟的範式遷移以製造業數字化、網絡化、智能化為主線,加快促進產業互聯網與製造業的融合發展。總的看,智能化正在成為產業轉型升級的新動能,引領製造業質量、效率和動力變革。我們認為,產業智能化是一項複雜的系統工程,其先決條件是產業數字化,產業智能化大概率將持續較長時間完成並不斷優化升級,中長期存在着較多結構化的戰略性投資機會,也藴藏較大市場預期差。我們預計,2022年製造業投資是經濟增長的第一引擎,全年增速將達到11.1%。

產業智能化在產業數字化的基礎上實現人工智能逐步替代人的過程

我們認為,產業智能化是指利用數字技術,將分散或孤立的設備、產品、生產者、企業等以產業鏈、價值鏈等方式連接起來,形成聯動發展。產業數字化是產業智能化的基礎,充分的數字化是智能化實現的前提。產業數字化是對數據價值的初步挖掘,併為智能化發展打下堅實基礎。有了一定的數字化積累之後,產業智能化過程將開始大規模湧現。數據的爆發增長、海量集聚藴藏了巨大的價值。

據國家統計局的定義,產業數字化指應用數字技術和數據資源為傳統產業帶來的產出增加和效率提升,是數字技術與實體經濟的融合。我們認為,產業數字化是傳統產業與數字經濟核心產業的深度融合。數字經濟核心產業主要包括計算機通信和其他電子設備製造業、電信廣播電視和衞星傳輸服務、互聯網和相關服務、軟件和信息技術服務業等,是數字經濟發展的基礎。

產業智能化是在其基礎上由人工智能逐步替代人的過程,不僅在體力勞動,更重要的是腦力勞動。產業智能化是未來發展趨勢,政府文件中對產業的智能化轉型發展亦不少見,但官方尚未像產業數字化一樣給予的明確定義。從智能化的技術特徵來看,是將數據、算法和知識的深度融合;從政府對發展基於數字技術的智能經濟的應用場景支持方向來看,既有智慧銷售、無人配送、智能製造、反向定製等新增長點,也有智能樓宇、智能停車場、智能充電樁、智能垃圾箱等公共設施智能化。我們認為,由於人工智能及其相關產業尚不如數字經濟核心產業發育成熟,從而對傳統產業的智能賦能短期內還難以像數字化大範圍實現。

產業智能化本質上是產業發展範式的遷移

我們認為,產業智能化是經濟社會面臨的第四次技術-經濟產業範式的遷移。產業智能化和新能源化轉型,將形成技術-經濟範式的變革。所謂“技術-經濟範式的遷移”,是指在通用技術取得關鍵性突破後,相互關聯的產業集羣湧現大規模創新,並在各製造業充分滲透,其影響可擴展到宏觀經濟的多維度和更深層次。技術-經濟範式包括一系列相互依存的技術、產業組織、商業模式以及管理創新,這些彼此關聯的因素相互影響、循環往復、持續演進。

我們重點提示,產業的智能化,不僅要注重製造生產環節的智能化,更要注重研發、銷售、服務等全鏈條串聯起來的智能化。特別地,我們建議關注未來最具安全邊際和技術高壁壘的賽道,分別是智能汽車、智能家居、智能家電、智能建築、智能醫療、智能養老、智能教育等。

我國產業智能化轉型已具備先決條件,逐步推動形成高質量發展的新範式

產業智能化的革命已初露端倪。隨着物聯網、大數據、雲計算和人工智能等新一代信息技術的發展,我國將以巨大的市場規模做支撐,以及多樣化的產業網絡節點為基礎,生產設施在社會中網狀分佈,最終將形成一個用產業互聯網技術連接的、輻射全球的產業形態。

第一,我們工業體系門類齊全、體系完整,這意味着產業智能化的技術創新都可以形成與中國製造能力的連接。第二,我國超大市場規模形成了全球最大的電子商務網絡,基本完成了消費端的數據化遷移。平台企業積累了龐大的消費者行為數據,使新的智能化技術由消費端向產業端遷移,完成對供給端的改革改組和改造,將有助於推動產業範式的變遷完成。第三,我國應用研發能力持續進步。我國已成為全球研發工程師最多的國家,專利和科技論文產出一直在全球名列前茅,極大地推動中國的產業智能化升級。2021年我國研發強度達到2.44%,已接近OECD國家疫情前的平均水平。世界知識產權組織2021年發佈的全球創新指數(GII)顯示,我國科技創新能力在132個經濟體中位列第12位,較上年再提升2位,穩居中等收入經濟體首位;自2013年起,我國排名保持持續穩定上升勢頭,9年間提升了23個位次。

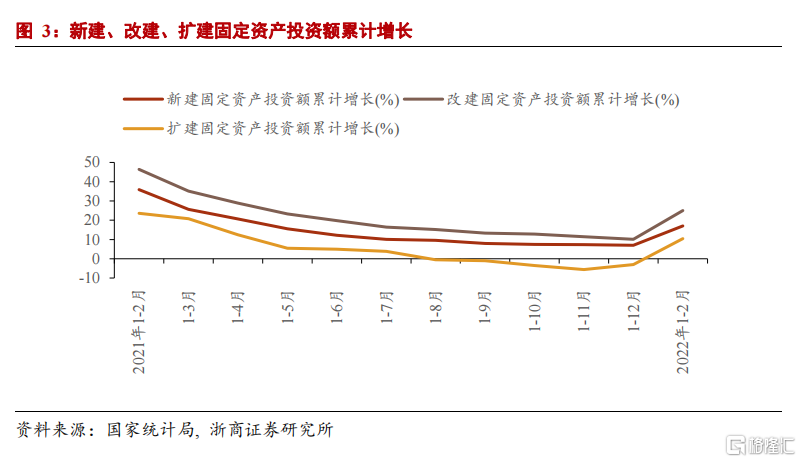

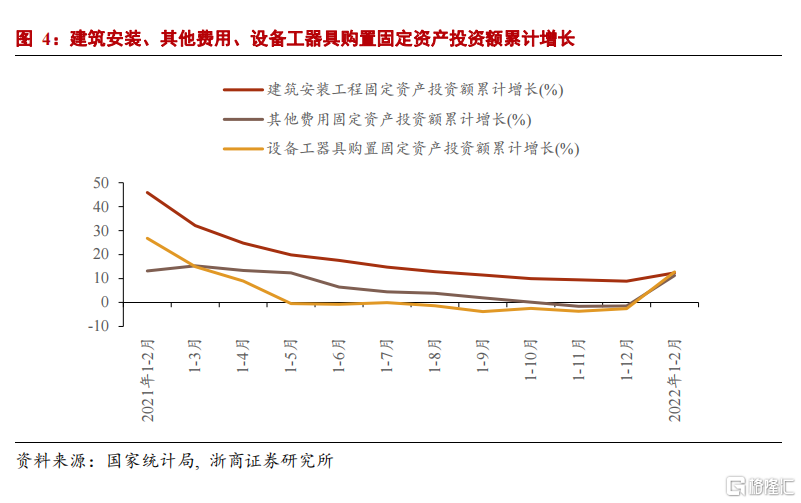

產業智能化驅動更大規模的固定資產投資需求

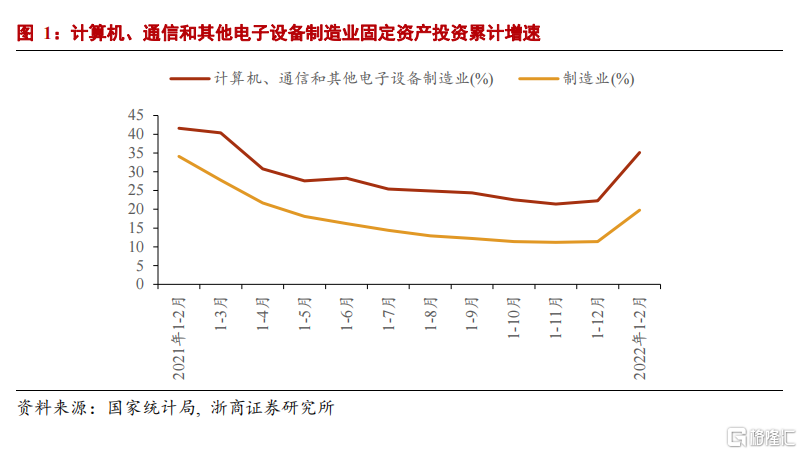

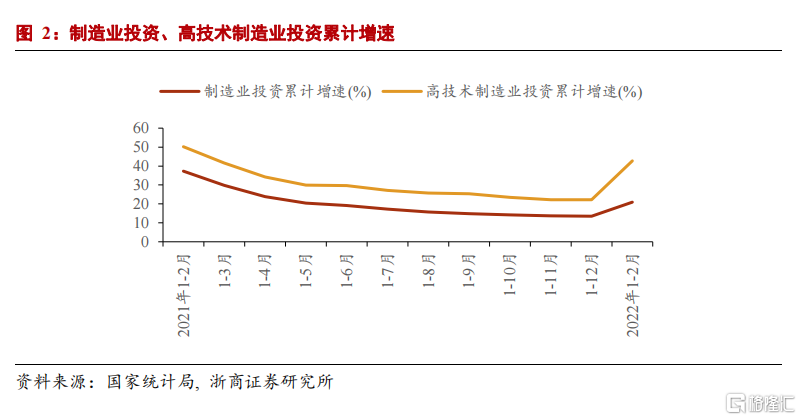

產業智能化轉型,驅動我國製造業在數字化轉型、智能化升級和全國“東數西算”工程推進實施背景下持續保持較高景氣度,生產、投資均保持高速增長,繼續領跑全國工業。整體看,高技術製造業在產業智能化過程中確立了中樞作用。2022年1—2月份,規模以上高技術製造業增加值同比增長14.4%,快於全部規模以上工業6.9個百分點。其中,智能產品增勢良好,新能源汽車、工業機器人、太陽能電池產量同比分別增長150.5%、29.6%、26.4%。

近年來,全國各地圍繞推動製造業高質量發展,多地新能源汽車、集成電路等大項目陸續開工。同時,隨着製造業穩步恢復,裝備和高技術產業的市場需求擴大,支撐了製造業投資加快。2022年1-2月份,製造業投資同比增長20.9%,比2021年加快7.4個百分點。其中,高技術製造業投資同比增長42.7%,比2021年全年加快20.5個百分點。其中,電子及通信設備製造業投資增長50.3%,醫療儀器設備及儀器儀表製造業投資增長41.2%,醫藥製造業投資增長27.2%。

以汽車行業的智能化為例,繼續完善基礎支撐能力建設,在這一過程中客觀上拉動固定資產投資。一是開展公共領域車輛全面電動化。提高城市公交、出租、環衞、城市物流配送等領域車輛電動化比例。二是加快新能源汽車充/換電站建設。提升高速公路服務區和公共停車位的快速充/換電站覆蓋率。三是實施智能網聯汽車道路測試和示範應用。重點是加大車聯網車路協同基礎設施建設力度,加快智能汽車特定場景應用。四是建設自動駕駛運營大數據中心。以支撐智能汽車應用和改善出行為切入點,建設城市道路、建築、公共設施融合感知體系,打造基於城市信息模型(CIM)、融合城市動態和靜態數據的平台。

產業智能化發展主要聚焦數字經濟創新集羣,以深化新一代信息技術與製造業融合發展為主線,以智能製造為主攻方向,以工業互聯網創新應用為着力點,持續提升製造業核心競爭力。我們強調,儘管產業智能化是一個高壁壘的慢變量,但在其催化和外溢效應作用下,2022年製造業投資最有可能遠好於市場預期,全年增速有望達到11.1%左右。十四五期間,製造業投資不再是順週期的變量,而是在產業智能化的作用下成為經濟增長的核心支撐。

“新能源+”催生增量產業智能化需求

2021年11月我們前瞻性提出“新能源+”概念,提出“本輪以新能源為代表的能源革命,已經從新能源產業化進入產業新能源化階段”,產業新能源化也即“新能源+”,是指新能源與經濟社會各領域深度融合,推動能源生產和消費變革,促使低碳技術的廣泛應用,帶動全產業鏈新能源化,實現碳達峯碳中和目標,形成以新能源為能耗根基的經濟社會發展新形態。

我們在年度策略報吿《先立後破,產業突圍》中已提出,“新能源+”更大的預期差是碳中和帶來的變革並不只在新能源產業鏈上,而在於會觸發整個製造業的升級再造,使其與能源變革相匹配。我國能源轉型過程並不只帶來新能源產業鏈上的產業變革,更會引致製造業乃至工業體系的全面再造,甚至貫穿於經濟社會發展的全過程和各方面,中長期來看“新能源+”最終將深入至經濟社會的各領域,當下在電子、化工、機械、建築、計算機等行業層面已經有所體現,傳統行業的“新能源+”蓄勢待發。

“新能源+”蓄勢待發,催生增量智能化需求。在雙碳長期目標下,產業新能源化的趨勢已經確立,由此帶來的是整體工業體系基於能源結構變化而進行的再造和重構,其中會對產業數字化帶來重要的增量需求,具體來看可能反映在以下方面。

其一,新能源終端消費需求快速增長帶來數字化和智能化需求,在電子、汽車等領域有顯著表現。如新能源車替代傳統汽車過程中,電動車最核心的技術是“三電”(電池、電機、電控),“三電”內部結構和相關零部件的生產和使用,會產生大量的數字化需求,同時汽車電動化的趨勢為汽車智能化發展帶來積極利好,智能駕駛、智能座艙等背後擁有巨大的數字化需求。

其二,新能源發電系統催生智能化需求。電力生產清潔化趨勢確立,從煤炭火電為主轉向新能源發電轉型,提升非化石能源佔比,光伏、風電是重要發展方向。由於傳統火電與新能源發電存在一定差異,前者可以主動管理和調控,後者如光伏、風電、水電等容易受到季節、天氣、光照等因素影響,並不穩定,多樣化的新能源發電方式併網管理也存在着巨大的挑戰,必須搭配全面的信息管理平台和數據系統,對電力電網的各項數據進行收集、整理和分析,例如通過實時監控電力系統中電壓波動、電壓偏差、諧波變化等各項電力指標走勢,來保障供電質量和發電穩定性,因此我們認為在清潔發電趨勢下,新能源發電系統會催生增量數字化、智能化需求。

以內蒙古自治區為例,錫林郭勒盟全力開展“上雲用數賦智”行動,持續推進產業智能化。為加快構建形成多元發展、多極支撐的工業體系,“上雲用數賦智”行動以數字化、智能化風電場調度為突破點,2022年重點實施京能、中信泰富新能源遠程智能化運維中心和綠電控制中心總部項目,積極引進中節能集團風機雲運維、深能北方智慧能源服務基地等項目,着力培育新能源數字化服務產業鏈;抓好煤礦、電力、化工等重點領域“5G+智慧化”應用,推進江蘇能源智慧電廠等40個智能化改造項目建設,與華為、紫光等龍頭企業合作,建設智能化礦山企業20家以上,通過新基建賦能傳統產業智能化升級。

鏈長制工作專班強調產業智能化的關鍵技術攻關

鏈長制工作專班接續完善提升智能製造產業鏈,推動智能改造。以產業高端化、智能化、綠色化為方向,堅持強龍頭、補鏈條、聚集羣,深入推進製造業信息化提升、數字化轉型、智能化升級。政府也需要在推動信息網絡等新型基礎設施建設、產業共性技術研發、實體企業的數字化改造、行業信息化標準建設、數據開放和數據保護等方面發揮積極作用。

目前我國大多數製造業企業還處於機械化與電氣化階段,信息技術的儲備與能力不足,尤其缺乏自主可控的關鍵核心技術,仍面臨較多關鍵裝備與核心零部件受制於人的問題。

為此,要強化核心智能技術的研發,大力研發智能製造軟件、硬件系統以及相應的集成產品。在針對智能製造產業的關鍵性技術攻關方面,尤其要注重智能機器人技術的研發,加快研發一批具有自主知識產權的智能裝備新產品,不斷提高生產智能化及自動化程度。要結合智能技術研發,制訂智能行業的技術標準,提高對行業發展的控制力。

以湘潭市機器人產業鏈為例,湘潭市相繼出台了《湘潭市制造強市五年行動計劃》和《智能化改造三年行動計劃》,總目標是以新松機器人產業園建設為依託,逐步構建機器人研發、生產、銷售、服務全產業鏈。機器人是集機械、電子、控制、傳感、人工智能等多學科先進技術於一體的自動化裝備,附加值極高、用途廣泛,是未來智能製造的重要支撐手段。湘潭市以產業園為主體積極引進培育和孵化機器人產業企業,初步構建以新松為龍頭,以千智、傲派、超宇等主機或系統集成企業為骨幹,同時力爭引進較高水平機器人系統集成企業,並引導市內企業開展零部件配套研發。

產業互聯網是產業智能化的主要載體

我們認為,產業互聯網是傳統網絡技術與新一代信息技術在產業部門的深度融合與應用所形成的新型技術範式與經濟活動。產業互聯網通過互聯網、移動互聯網、物聯網等信息技術建立覆蓋企業生產經營各部門、各環節的廣泛連接,並利用大數據、人工智能等新信息技術改善企業經營活動的精準性、敏捷性。

產業互聯網的出現增強了信息技術的對製造業的賦能效率。從支撐技術看,產業互聯網的技術基礎不僅包括互聯網、移動互聯網、物聯網等網絡連接技術,而且包括大數據、雲計算、人工智能等數據存儲、處理技術,以及虛擬現實、3D打印等產業應用技術。從連接對象看,產業互聯網以萬物互聯為目標,更強調生產設備、產品、服務、應用場景相互之間及其與用户的連接。從數據利用看,產業互聯網既要求全流程、全生命週期的數據採集、流動、反饋,又致力於實現基於實時在線數據的實時分析、自主決策、學習提升,實現核心業務的自動化、智能化。

產業互聯網的着力點在產業本身,通過在優化企業內部流程、改善資源配置、提高運營效率、創新商業模式等方面發揮作用,提高實體經濟的運行效率和經濟效益。產業互聯網提供的各種應用的主體是企業,新一代信息技術應用於企業從研發設計到生產製造、營銷銷售、售後服務等生產活動全價值鏈流程,從研發部門到財務、生產、營銷等部門的全領域,從企業本身到企業上游供應商、下游分銷商和用户的全商業生態。目前許多製造業已經開始在質量檢測環節採用人工智能圖像識別技術,顯著提高了檢測的速度和效率;通過人工智能技術對農業、製造業生產參數進行優化,能夠使產量、品質獲得顯著提高。

2022年初,江蘇省蘇州市發佈《蘇州市製造業智能化改造和數字化轉型2022年行動計劃》。蘇州市工信局牽頭推動出台了“行動計劃”,主要目標是完成“智改數轉”項目5000個以上,覆蓋規上企業3500家,持續擴大中小企業數字化普及面,爭創國家智能製造先行區。其中,明確指出“將更大力度推進“智改數轉”平台建設,持續構建和豐富綜合型、特色型、專業型工業互聯網平台和工業電子商務平台,分行業輸出工業互聯網解決方案,持續打響“工業互聯網看蘇州”品牌。”

我們認為,產業互聯網將賦能產業智能化。產業智能化並非簡單的“機器換人”,而是通過“人機協同”,以高效能提升實現產品向高端供給和產業向中高端邁進。一方面,擴大“5G+工業互聯網”應用,可以提高CNC等數控設備聯網率,推廣中央工廠、協同製造、柔性生產、眾包眾創、集採集銷等新模式,提升區域製造資源、創新資源共享和協作水平。另一方面,突破產業互聯網核心技術,可破解一批“卡脖子”難題,補齊產業高端化短板,聚力開展裝備技術突破和工業軟件攻關,提高智能裝備和工業軟件國產化率推動數字與產業融合創新,全方位、全鏈條賦能電子信息、裝備製造、生物醫藥、先進材料等產業。

風險提示

平台經濟反壟斷超預期;資本設置紅綠燈超預期