【報吿導讀】我國實現碳中和的可能路徑是從降低排放→負排放,因此碳中和主題下主要可以有以下三種受益路徑:新能源發電佔比提升、綠色消費;傳統行業的產能和碳排放權價值重估;碳監測與碳捕集和封存技術的應用。從長期ROE視角看,上述領域主要涉及的板塊恰好存在價值修復需求,這與主題形成了共振。投資者應該以更寬容的態度看待低位資產出現的變化。政策尚在加速期,該主題有望成為驅動價值迴歸的年內最強主線。

摘要

1 “碳中和”的指路牌:市場目光投向“好賽道”以外

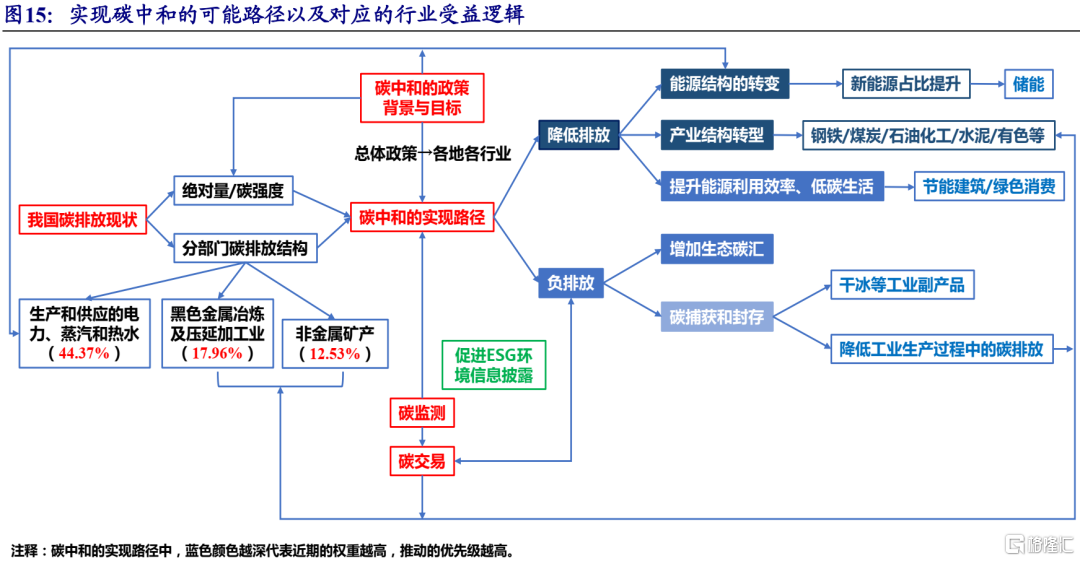

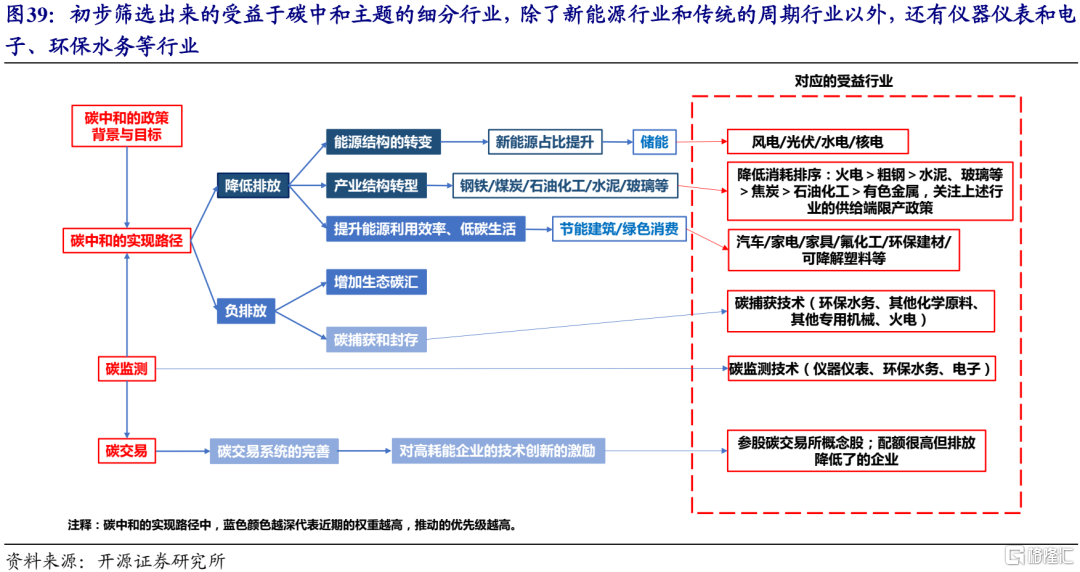

經過全面系統性的梳理,我們發現我國實現碳中和的可能路徑是從降低排放→負排放,因此碳中和主題下主要可以有以下三種受益路徑:首先從政策推進的優先級來看,關注能源結構的轉型和替代(涉及到新能源)以及產業結構的轉型(傳統行業新一輪“供給側改革”);其次,促進綠色消費(如汽車、家電家居、裝配式建築、可降解塑料等)與碳捕集及封存技術的研發應用;最後,近期兩會以及相關政策文件重點強調的碳排放權交易制度的試行和相應配套的碳監測標準是貫穿整個碳中和實現過程中必不可少的制度建設。需要關注的是,市場對於“碳中和”的近期反應往往集中在兩大領域:傳統行業(鋼鐵、鋁、煤炭與公用事業)和部分小型企業(以化工、環保企業為代表)。部分投資者認為這是主題投資與博弈的結果,但需要認識到的是,從長期ROE視角看,上述板塊恰好存在價值修復需求,這與主題形成了共振。投資者應該以更寬容的態度看待低位資產出現的變化。政策尚在加速期,該主題有望成為驅動價值迴歸的年內最強主線。

2 傳統週期性行業的受益梳理:產能與碳排放權的價值重估

對於傳統行業而言,一方面碳中和意味着碳排放限制下產能許可的稀缺,這將會進一步加劇行業產能集中的趨勢;另一方面對於前期生產工藝有很大改良的企業而言,碳排放權的價值提升將彌補過去在低碳生產方面的創新投入成本並激勵未來的投入。我們研究發現產能集中度越集中的行業,企業的單位能耗或其標準差一般都較小。同時從研發支出角度來看,存在減排壓力越大的行業,其研發支出佔營業收入比重要比其他行業高很多的現象。

3 新興領域的成長:新能源發電、碳監測、碳捕集與封存技術(CCS)

在新能源發電領域,相比之下核電、水電在過去2年的新能源產業趨勢中並未大幅透支未來盈利增長,更具性價比。在碳監測領域,隨着全國碳排放權交易試點的開啟,碳排放的準確和透明化的度量將使得CEMS在我國的應用滲透率有很大的提升空間,市場空間與目前上市公司的規模明顯不匹配。對於CCS而言,目前我國CCS項目的碳捕集量遠不能滿足我國實現碳中和的目標需求:截至2019年我國二氧化碳捕集總量約為300萬噸,而同期我國二氧化碳排放總量為982580萬噸。預計未來CSS這一片藍海會很快在政策推動下展現在投資者面前。

4 受益碳中和+未來增長預期透支少的:鋼鐵、公用事業、水泥、儀器儀表等

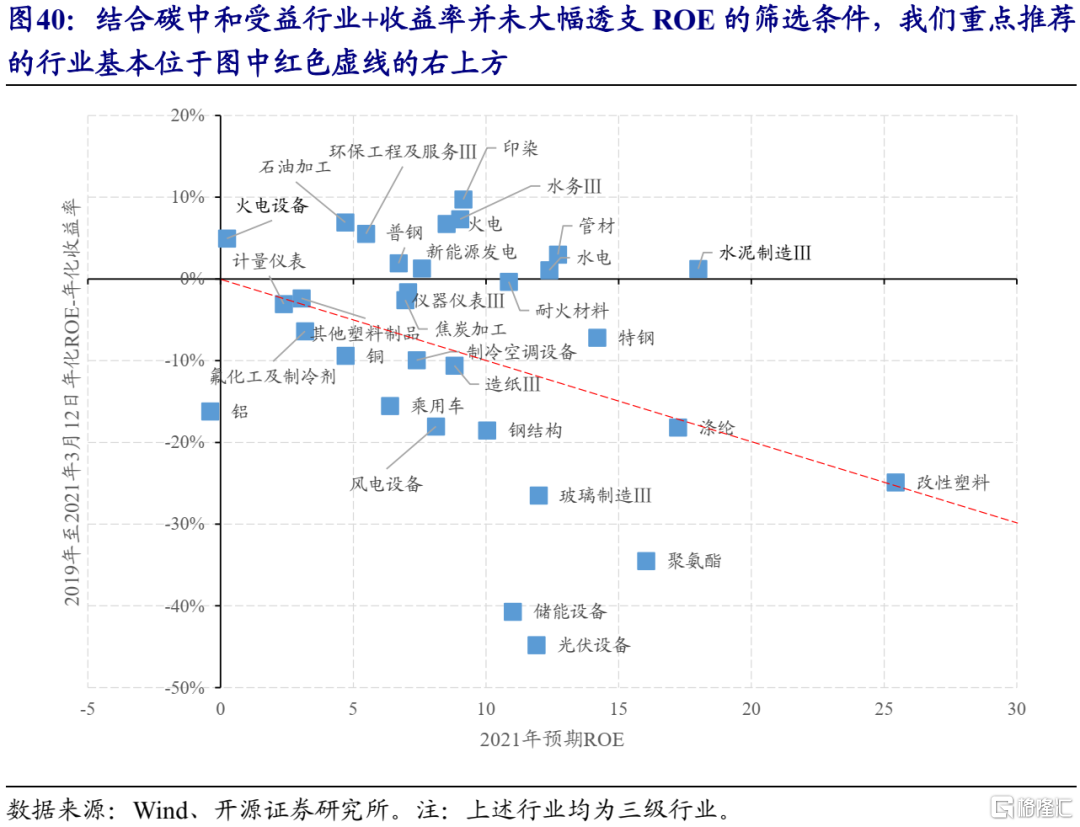

僅僅通過碳中和實現路徑篩選出受益的行業仍不足以成為買入的理由,根據我們2021年的年度收益率向ROE迴歸的框架,我們進一步測算了各個行業的透支程度,最終我們推薦的行業主要集中於:鋼鐵、公用事業中的電力、水務和環保、水泥、儀器儀表、改性塑料、焦炭、新能源發電等。而對於鋁和氟化工及製冷劑而言,當前預期ROE較低,未來有望大幅受益於碳中和的進程,其彈性仍然值得重點關注。

風險提示:碳中和的相關政策落地不及預期;國內經濟超預期惡化;測算誤差

報吿正文

“碳中和”是近期市場廣泛討論與重點關注的主題投資之一,而且與“碳中和”相關的概念板塊也迎來了大幅上漲。作為全球最大的碳排放國,我國首次在全球性會議上向世界各國宣佈2030年前實現碳達峯、2060年前實現碳中和的目標與決心,不僅彰顯了我國作為全球第二大經濟體的責任與擔當,同時也能借機進一步提升我國的國際話語權、開拓國際合作的邊界,引領未來疫情後的“綠色復甦”浪潮。實現碳中和的戰略是一場持久戰,而這也意味着碳中和對於我國能源結構、產業結構以及能源應用效率、綠色技術創新都將產生廣泛而深遠的影響,同時相關的配套機制也亟待落地。

對應到權益投資上,在上述領域具備長期受益邏輯的企業將迎來長期增長預期的改善,因此本文將從以下幾個維度全面梳理碳中和主題下A股潛在的投資機遇:

首先從政策推進的優先級來看,能源結構的轉型和替代(涉及到風電、光伏、水電、核電等清潔能源以及對應的儲能技術等)以及產業結構的轉型(典型的如鋼鐵、煤炭、非金屬礦產(水泥、玻璃、螢石)、有色金屬、石油化工等行業新一輪的“供給側改革”)其實在“碳中和”目標提出來之前就已經是我國低碳環保政策重點涉獵的領域,而此次“碳中和”的提出相當於加速了進程;

其次,促進綠色消費(如汽車、家電家居、裝配式建築、可降解塑料等)與碳捕集及封存技術的研發應用仍處於鼓勵階段,但也已率先從綠色金融領域開始體現。

最後,近期兩會以及相關政策文件重點強調的碳排放權交易制度的試行和相應配套的碳監測標準是貫穿整個碳中和實現過程中必不可少的制度建設。

1、 我國碳排放現狀:總量仍在增長,結構有待優化

1.1、 總體情況:排放量佔全球超過四成,碳強度有待進一步降低

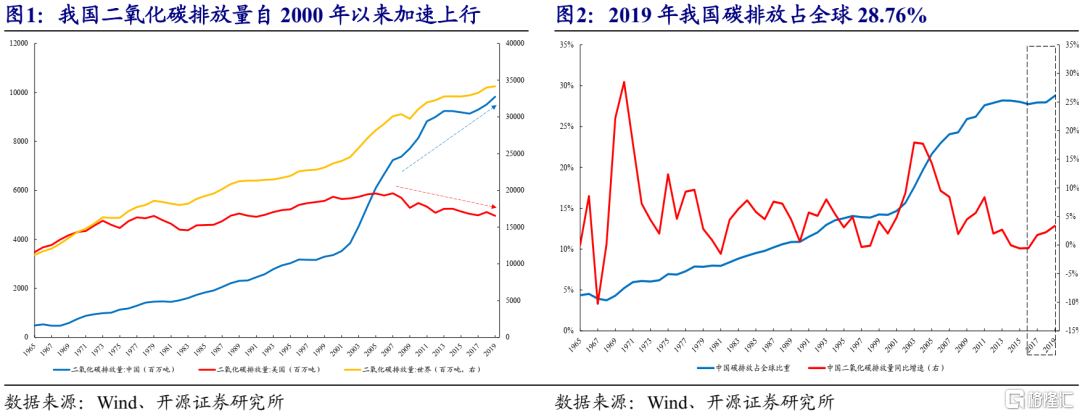

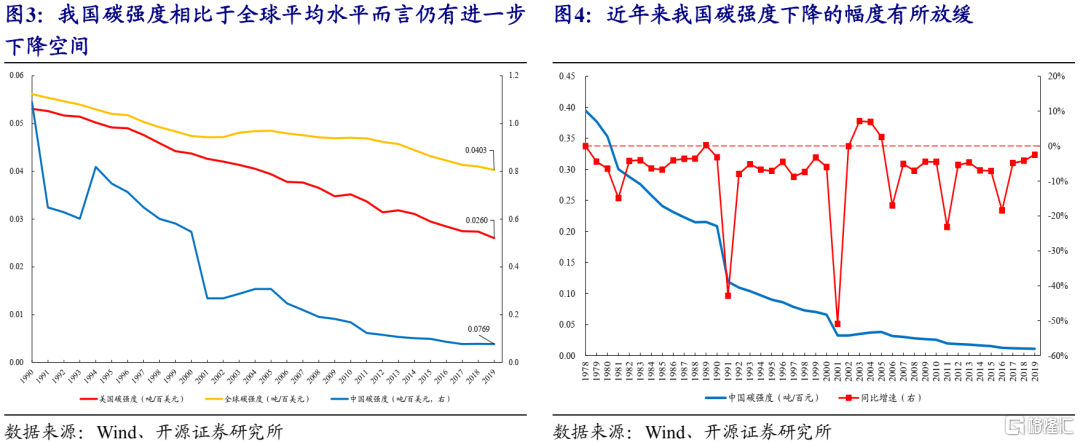

無論是從碳排放絕對量還是碳強度的角度來看,我國仍有較大的下降空間。從絕對量上來看,2000年以來我國二氧化碳的排放量大幅上行,截至2019年我國的二氧化碳年排放量佔全球28.76%,且近年來增速又開始抬升。從單位GDP的碳排放量(碳強度)來看,1999年以來我國碳強度下降的幅度已經很大,但與全球平均水平仍有很大的差距,近年來我國碳強度下降幅度也在放緩。因此若要實現我國提出的2030年前碳達峯、2060年前碳中和的目標,碳排放量和碳強度均有待進一步降低。

1.2、 分部門:發電>黑色金屬冶煉加工>非金屬礦產>交運

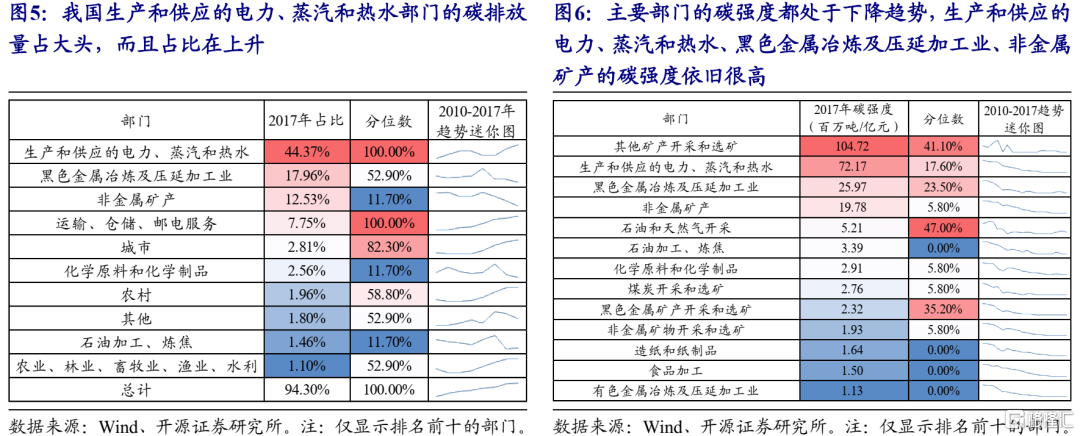

無論從碳排放的絕對量佔比還是碳強度來看,生產和供應的電力、蒸汽和熱水、黑色金屬冶煉及壓延加工業、非金屬礦產以及運輸、倉儲、郵電服務這四個部門始終排名靠前,佔比合計高達82.61%。從不同部門的碳排放絕對量來看,佔比排名前四(截至2017年的數據)的部門為生產和供應的電力、蒸汽和熱水(44.37%)>黑色金屬冶煉及壓延加工業(17.96%)>非金屬礦產(12.53%)>運輸、倉儲、郵電服務(7.75%)。從趨勢上看,生產和供應的電力、蒸汽和熱水、運輸、倉儲、郵電服務、城市部門的碳排放絕對量佔比仍在不斷提升。從不同部門的碳強度來看,佔比排名前三的部門碳強度絕對值依舊很高,但基本上均處於下降的趨勢。

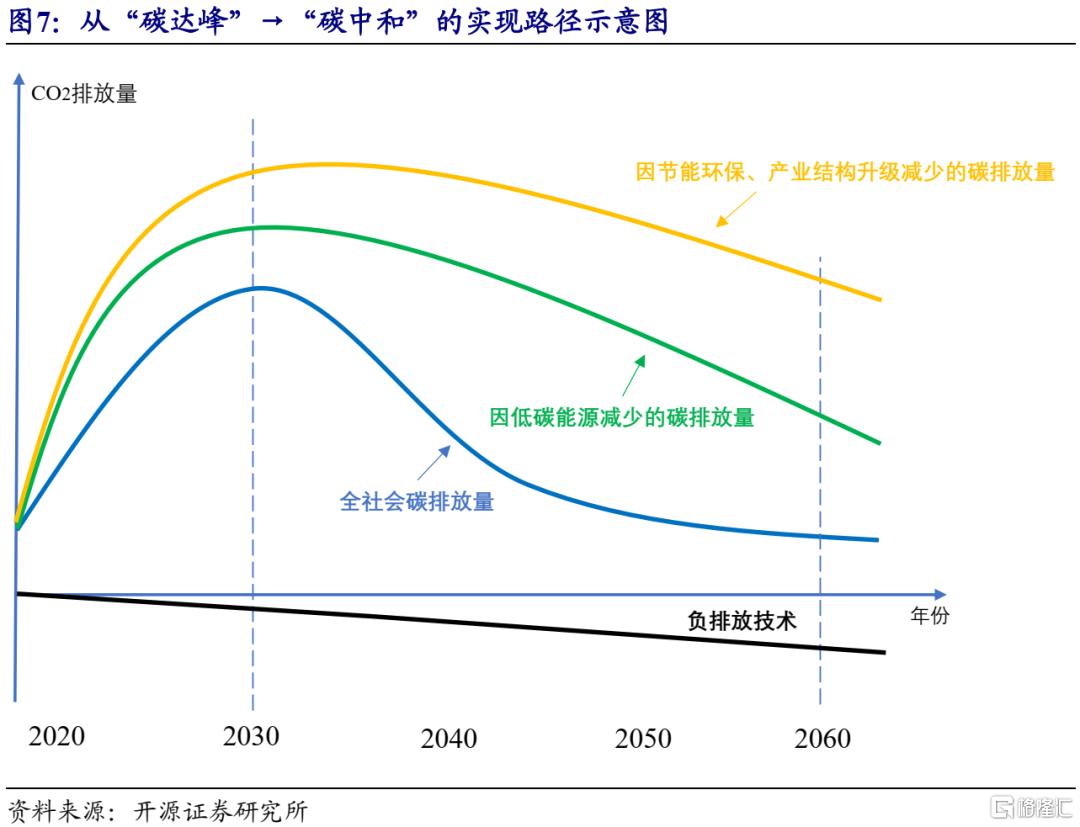

2、 碳中和的實現路徑:降低排放→負排放

我國實現碳中和的可能路徑是從降低排放→負排放。“碳達峯”是指二氧化碳的排放量在某個時刻達到最大值,然後逐漸回落,達到“零排放”之後便是“碳中和”。其中,“零排放”有兩種情形:一種是指完全零排放,即不依賴於負排放技術,全社會的碳排放量總量達到0;第二種是淨零排放,即要依靠負排放技術,允許全社會的碳排放量維持在一個能夠被完全吸納的水平。相比於第一種,第二種是目前更為廣泛被接受的碳中和概念,其對於全社會的碳排放容忍度更高,而且也更符合“經濟環保”的政策理念,因為負排放技術本身也可以形成對二氧化碳的再利用。

2.1、 降低排放的三種路徑:能源、產業結構轉型以及綠色消費

具體而言,降低排放可以繼續細分為三個路徑:

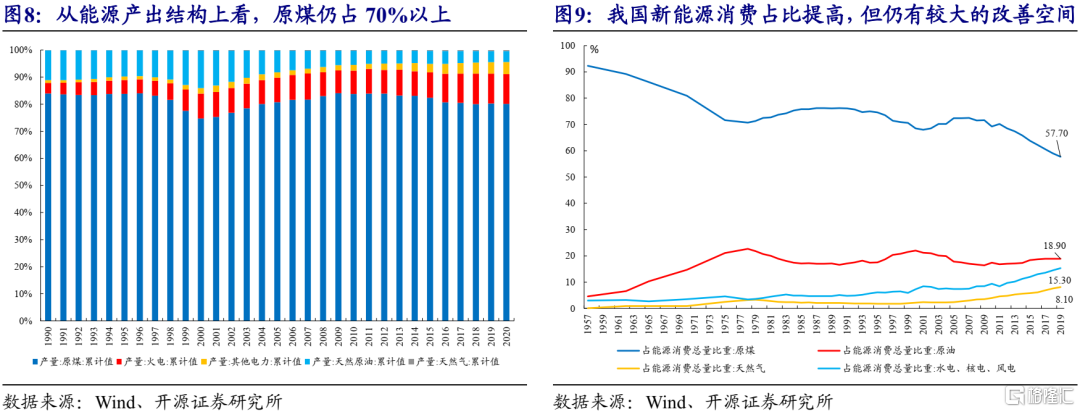

(1)能源結構的優化:新能源供給和消費同時提升,儲能技術逐步完善。從我國能源產出結構上看,原煤仍佔70%以上;但從能源消費結構上看,我國對原煤的依賴不斷降低,新能源消費佔比有所提高,未來仍有較大的提升空間。

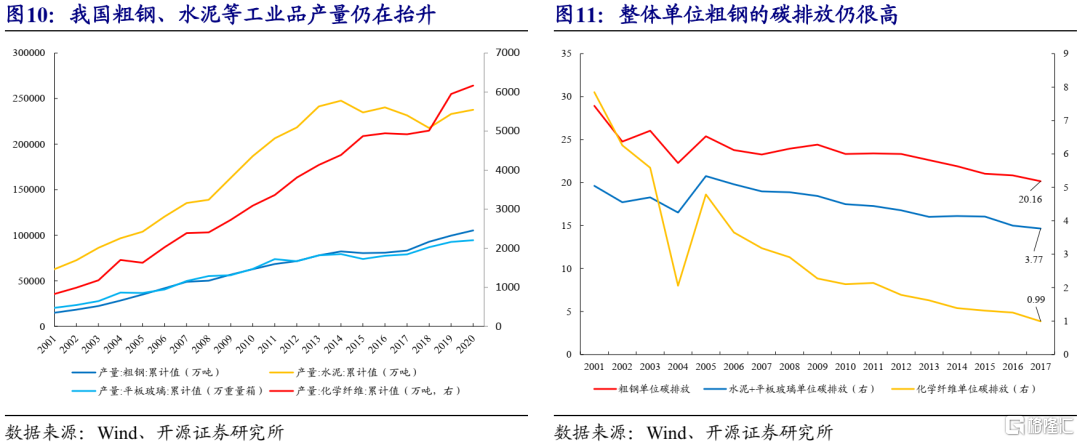

(2)產業結構的轉型:“新一輪”供給側改革。前期提及的碳排放佔比較高的部門中,黑色金屬冶煉和壓延行業的主要產品粗鋼以及非金屬礦產的主要產品水泥、玻璃等產量仍在不斷上升;粗鋼的單位產出碳排放仍很高。因此未來產業結構的轉型重點可能在於提高粗鋼、水泥、玻璃等產能效率,優化供需格局,減少無效供給。

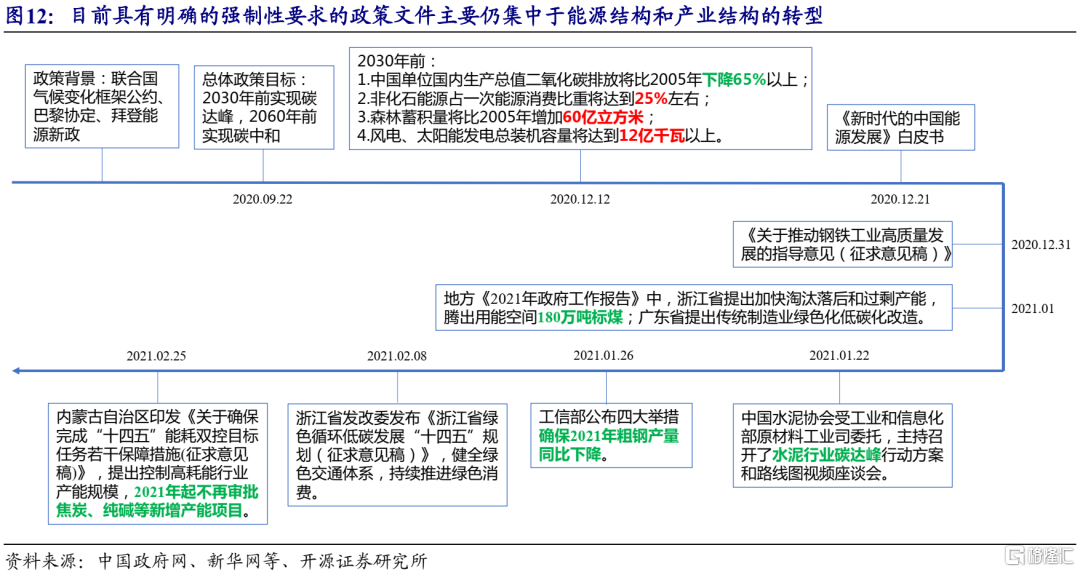

從當前關於碳中和的主要政策目標來看,具有明確的強制性目標的主要仍集中於上述兩個領域。比如習近平主席明確提出2030年前我國“風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上”;工信部明確要求“確保2021年粗鋼產量同比下降”;內蒙古自治區“2021年起不再審批焦炭、純鹼等新增產能項目”等。

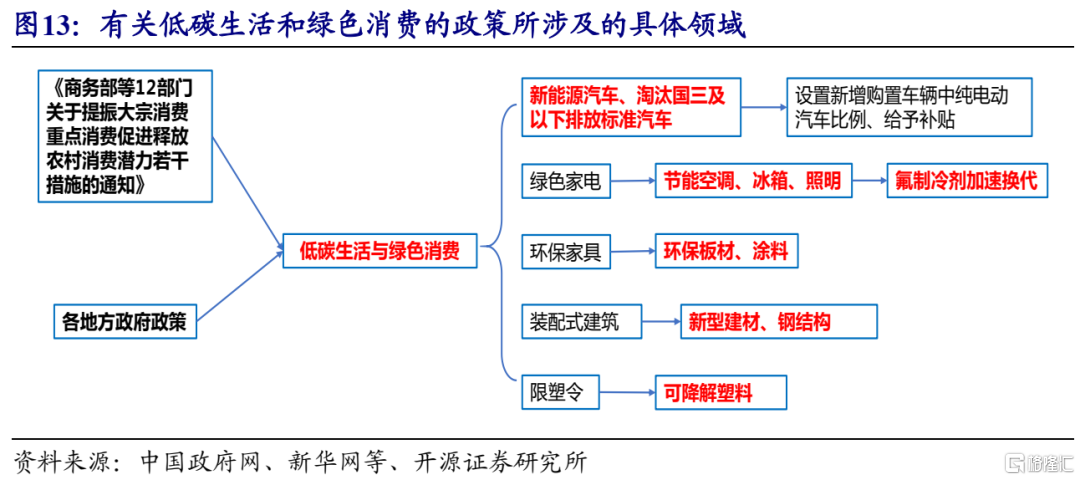

(3)提高能源利用效率:節能低碳生活與綠色消費。目前我國政府有關促進消費的政策文件中大部分都強調了綠色消費,而碳中和目標提出之後各個地方政府的政策也開始進一步明確,主要涉及五個領域:汽車、家電、傢俱、新型建材和可降解塑料。

2.2、 負排放的兩種路徑:生態碳匯、碳捕集與封存技術

負排放可以有以下兩種路徑:

(1)生態碳匯:即通過植樹造林等增強自然系統固定二氧化碳的能力。

(2)碳捕集與封存(CCS)技術:該項技術能夠通過二氧化碳移除技術,從源頭上大規模地避免二氧化碳的排放或直接減少空氣中已有的二氧化碳。

2.3、 貫穿在碳中和實現過程中的配套機制:碳監測與碳排放權交易

在上述實現碳中和的路徑中,仍有兩個不可或缺的配套技術或機制:碳監測與碳排放權交易系統的完善。

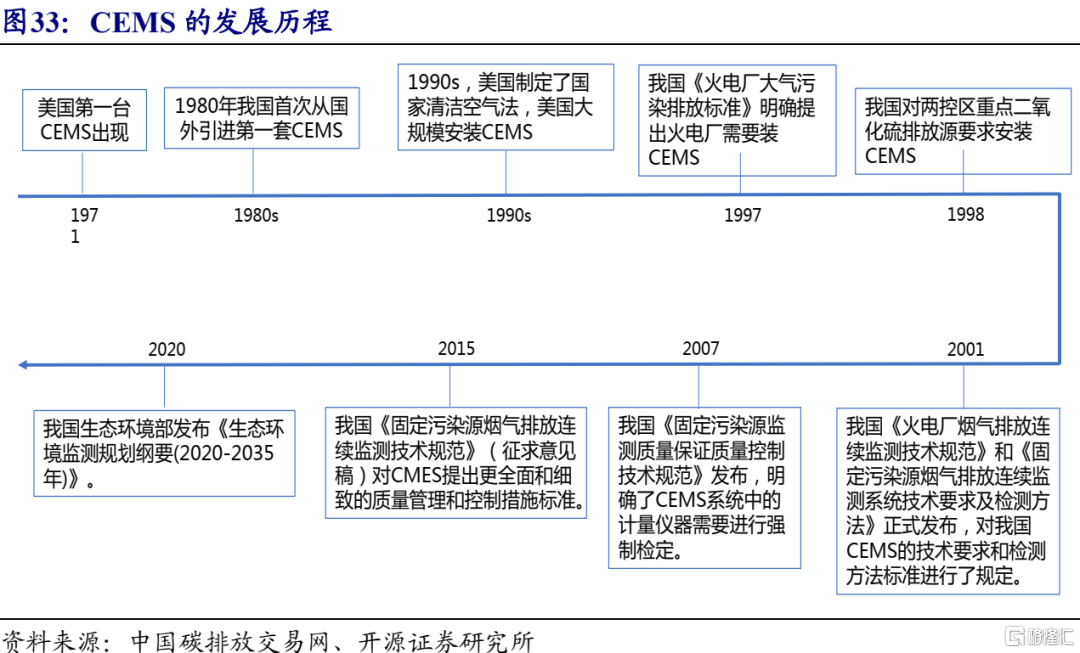

(1)碳監測:即對碳排放的過程與結果進行量化監測,監測的準確性與科學性是政策監管有效性的前提與手段,同時還是實現碳排放權交易的重要保障。目前碳監測的方法主要有兩種,分別是物料衡算法和在線監測數據法。在線監測數據法的優勢在於更準確、更及時。目前我國除了火電發電廠明確要求用在線監測數據法以外,其他領域碳排放的主要核算方法還是物料衡算法,而歐美等發達國家主要使用的是CEMS(煙氣排放連續監測系統)對碳排放進行監測。未來隨着我國碳市場的進一步發展,CEMS的應用範圍將大幅增加。

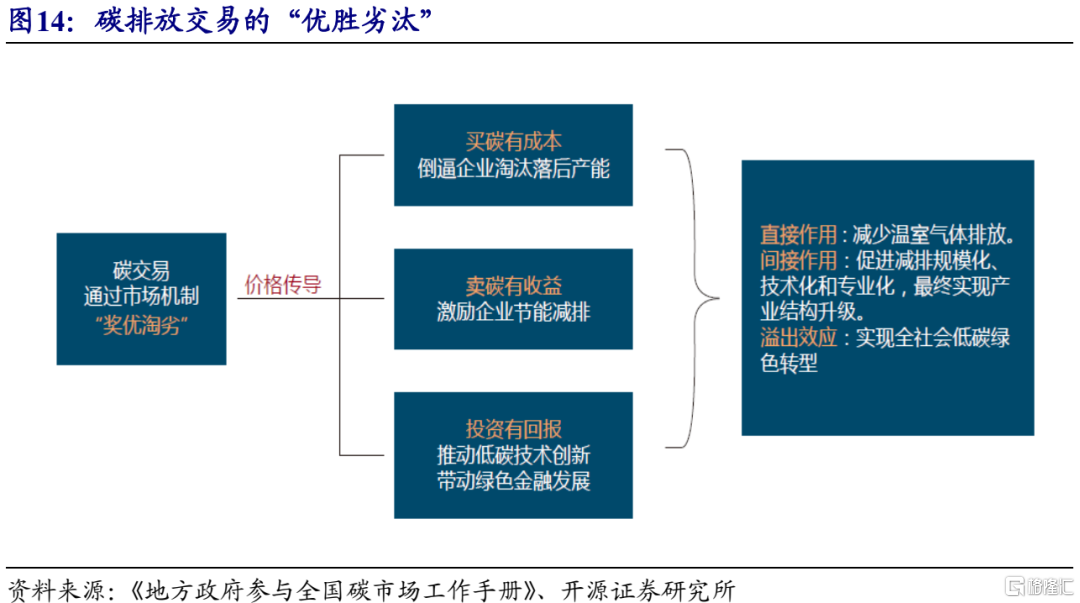

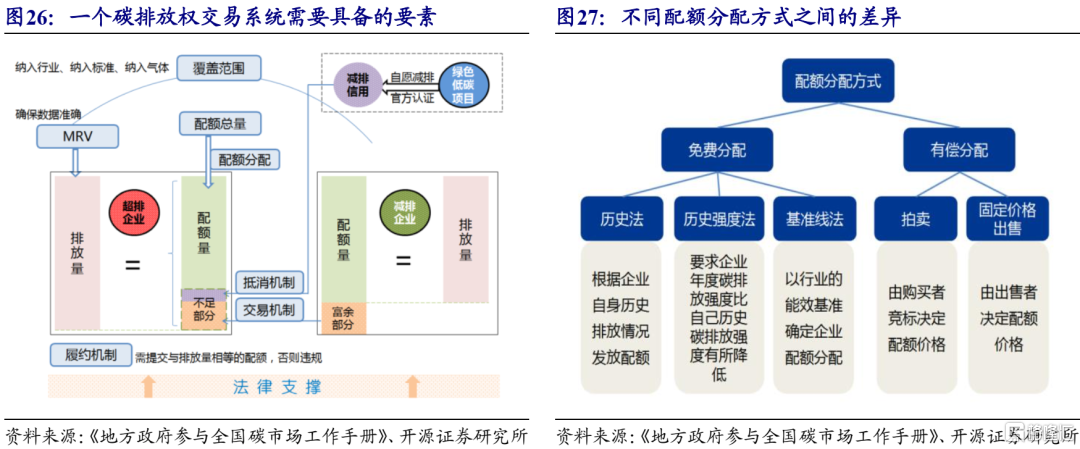

(2)碳排放權交易:即為了減少碳排放而將碳排放權作為一種市場化商品進行交易的市場機制。這種市場機制通過將碳排放可交易化,建立一種良性循環的“優勝劣汰”機制:一方面使得企業多餘的碳排放配額能夠進行變現從而激勵企業節能減排以及進行技術創新,另一方面也是對於傳統落後企業的懲罰甚至淘汰。

總結來看,目前市場對於短期內落地、推動優先級較高的降低排放措施率先進行了挖掘,“碳中和”=“新一輪供給側改革”也成為市場前期交易碳中和主題的核心邏輯。而關於綠色消費(新能源車除外)、負排放技術的挖掘還有待進一步提升,同時配套的碳監測和碳排放權交易市場機制也由於仍處在摸索階段,因此市場也並未急於定價,但未來需要引起投資者足夠的重視。接下來我們將分領域進行行業受益邏輯的延展和論證,並最終給出碳中和主題投資下的行業配置建議。

3、 降低排放的“加減法”

3.1、 國內清潔能源的佔比將進一步提升:風電/光伏/水電/核電

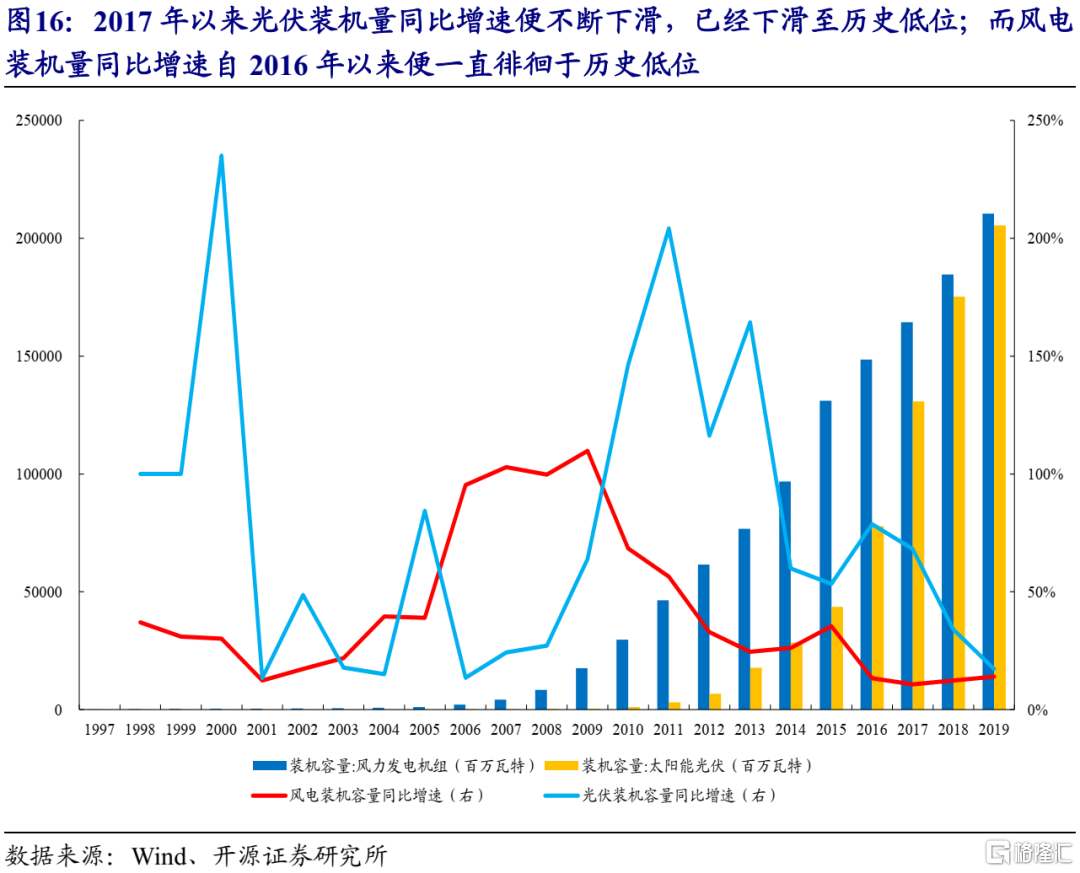

風電與光伏的裝機容量或迎來新一輪的上升週期。2020年12月12日,習近平總書記在氣候雄心峯會上宣佈:到2030年,中國風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。但我們發現,自2017年以來我國的光伏裝機容量同比增速便不斷下滑,已經下滑至歷史低位;而風電裝機容量同比增速自2016年以來便一直徘徊於歷史低位。因此光伏和風電的裝機總容量與2030年的目標相比還有非常大的發展空間。同時我們還發現歷次風電與光伏裝機容量高增的年份也是我國碳強度大幅下滑的年份(2001年、2011年以及2016年)。因此我們有理由期待未來在實現碳中和目標的背景下,風電與光伏的裝機容量有可能迎來新一輪的上行週期。

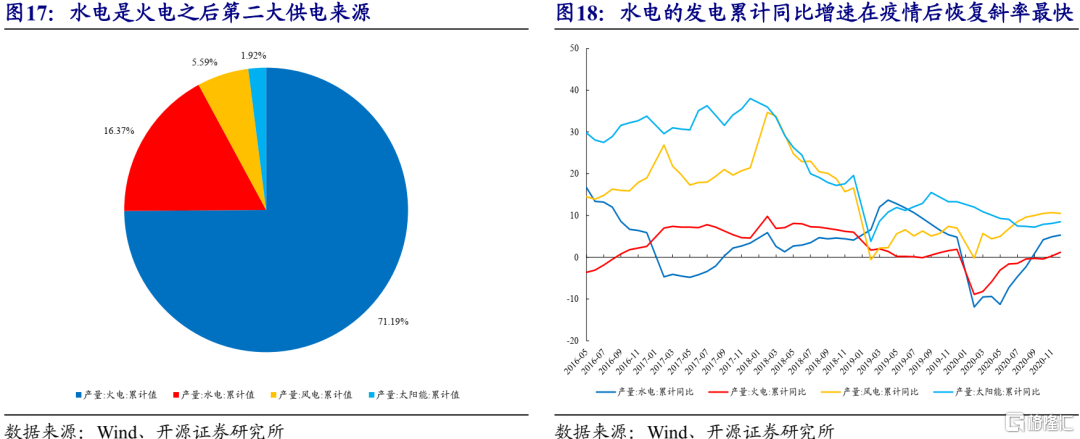

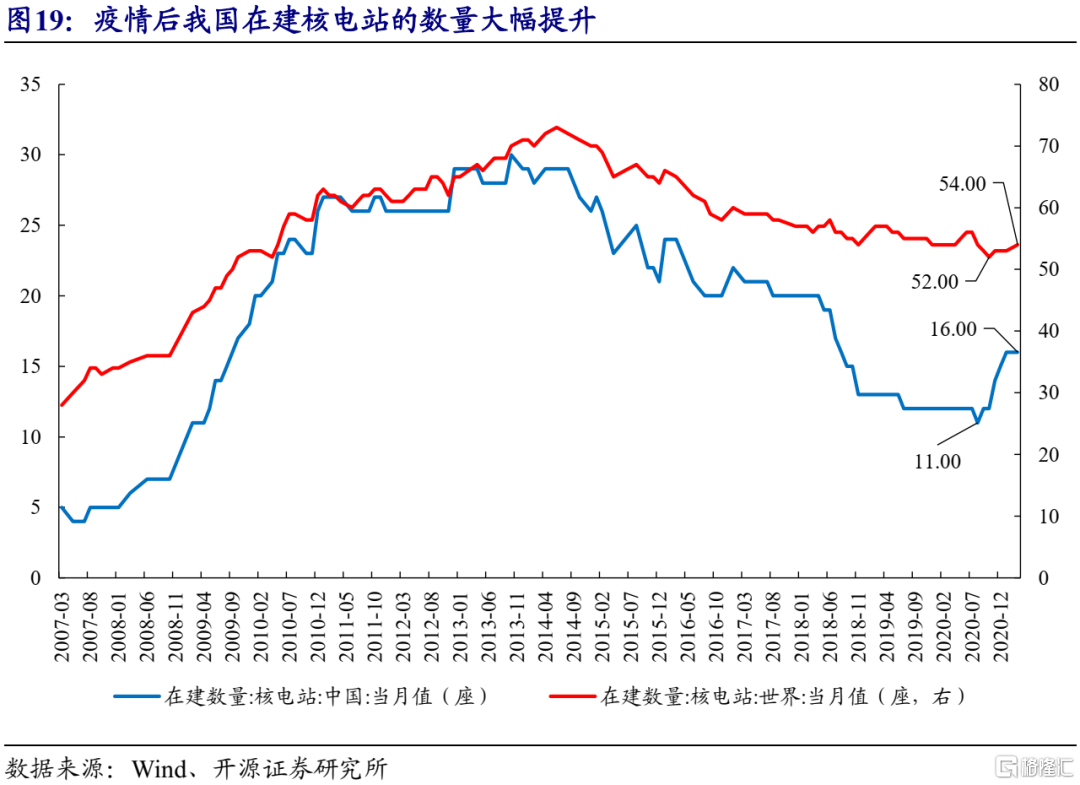

水電在目前清潔能源中佔比最高,疫情後的恢復斜率最快;而從疫情後在建核電站的數量迅速增加也可以看到核電重啟也被提上了日程。我們可以看到水電是火電之後的第二大供電來源,其發電量在疫情後恢復最快;而我國在建核電站的數量也從2020年8月開始逐步增加,遠遠超過同期世界在建核電站的數量。另外,從政策層面來看,在3月5日發佈的2021年《政府工作報吿》中特別強調了“在確保安全的前提下積極有序發展核電。”

3.2、 傳統行業的“低碳環保戰”:產能集中度上升、碳排放權價值提升

對於傳統行業而言,一方面碳中和意味着碳排放限制下產能許可的稀缺,這將會進一步加劇行業產能集中的趨勢;另一方面對於前期生產工藝有很大改良的企業而言,碳排放權的價值提升將彌補過去在低碳生產方面的創新投入成本並激勵未來的投入。

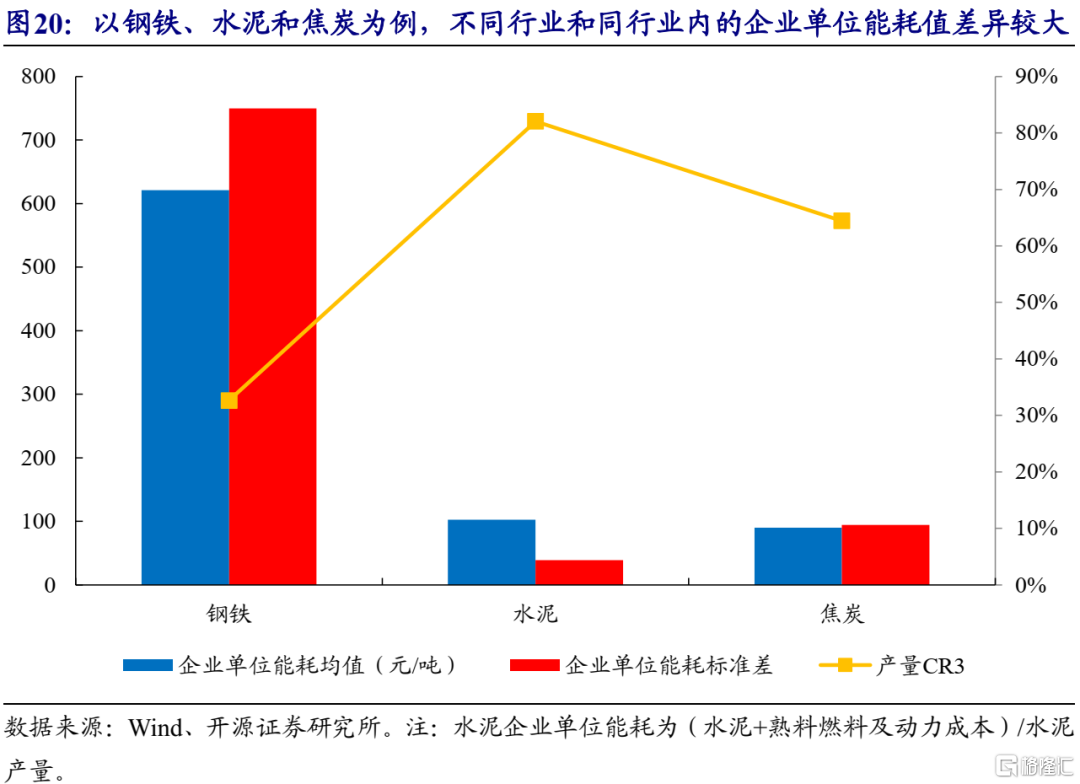

3.2.1、 重點碳排放行業的產能集中度均有待進一步提升

產能集中度越集中的行業,企業的單位能耗或其標準差一般都較小。我們以鋼鐵、焦煤和水泥三個具體行業為例,分別對這些行業上市公司的單位能耗(燃料及動力成本/產品產量)以及產量集中度CR3指標進行計算,我們發現不同行業之間的企業、同行業中的不同企業的單位能耗差異均很大,這也就意味着:

(1)不同行業的限排壓力有差異,這是由於產品生產工藝差異造成的,但對於同行業內部的差異,我們認為主要由行業內部的污染邊際成本與生產邊際利潤之間的關係所決定。明顯未來需要加大對於鋼鐵產業的污染邊際成本,而在這種情景下無疑很多仍走邊污染邊賺的利潤模式的鋼企收到嚴峻的挑戰。

(2)我們還觀察到產量CR3越高的行業(水泥>焦炭>鋼鐵),其企業的單位能耗或標準差一般會較小一些。標準差較小其實不難理解,因為行業的集中度是在提升的,而在這個過程中頭部企業之間的生產技術創新競爭會淘汰很多跟不上的小企業,這也就導致最後留在市場中的大部分都是生產工藝基本合格的企業。而能耗的降低其實也是上述生產技術創新競爭的結果。

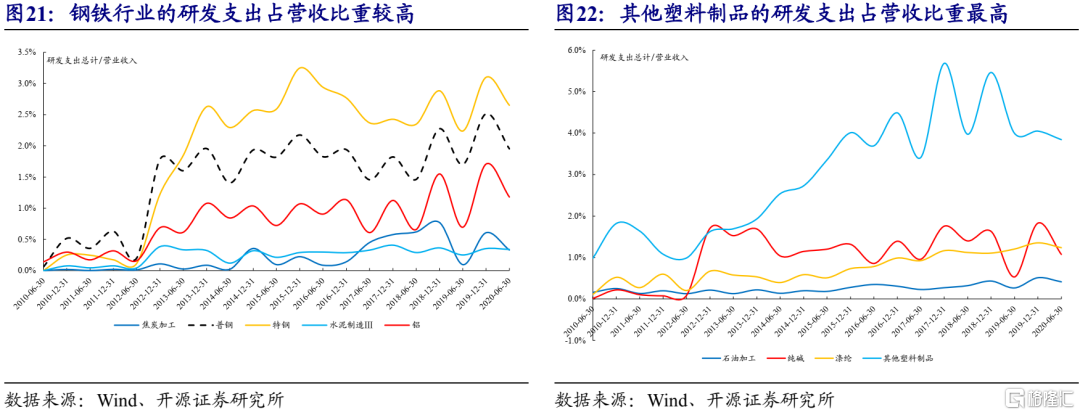

從行業研發支出角度來看,確實存在減排壓力越大的行業,其研發支出佔營業收入比重比其他減排壓力相對不那麼大的行業要高很多的現象:尤其是其他塑料品、鋼鐵、純鹼以及鋁,而水泥和焦炭則與前文相互印證了減排壓力不大。

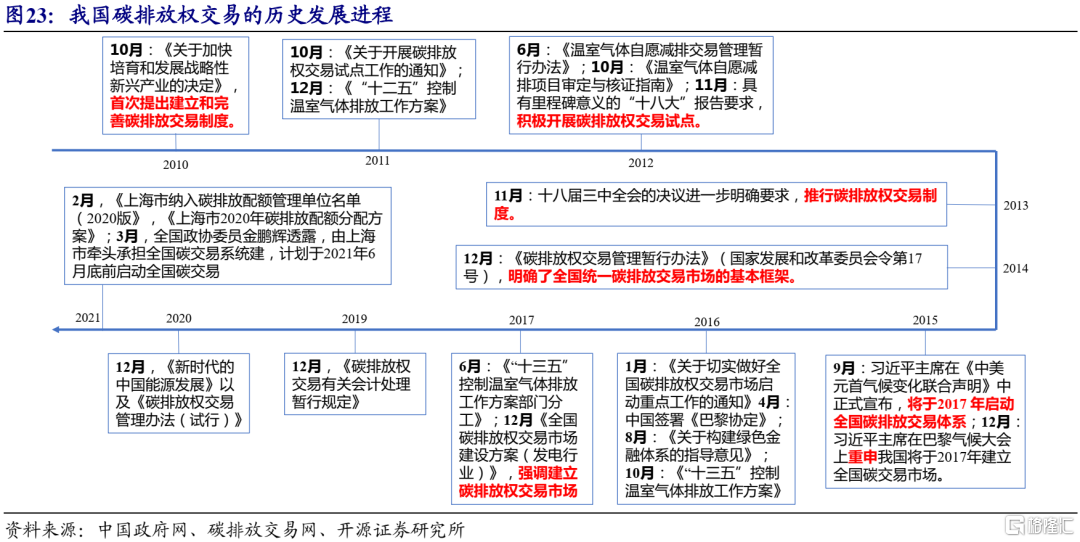

3.2.2、碳排放權交易:碳排放權的價值將進一步提升

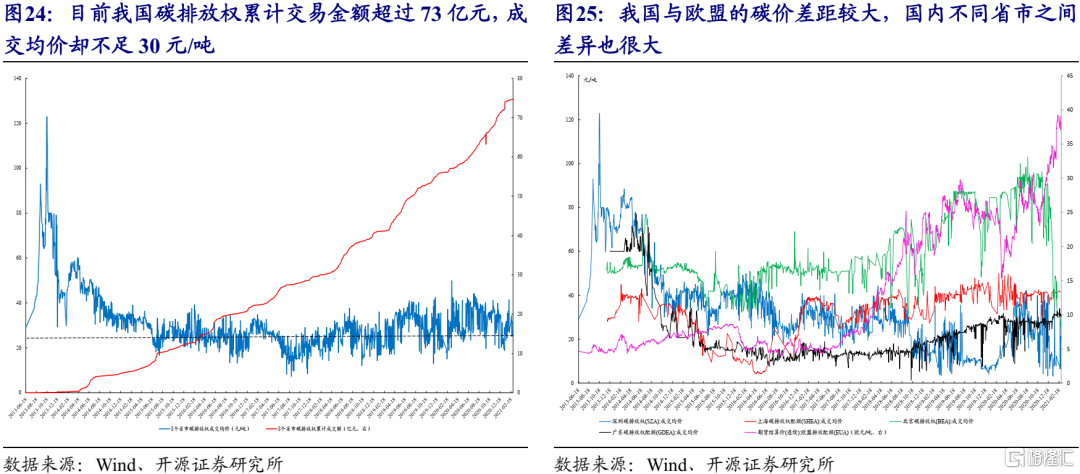

我國碳市場相比於海外而言,無論是覆蓋範圍、成交量還是價格機制都有待進一步提升。自2010年首次提出建立和完善碳排放權交易制度以來,經過多年的實踐,我國形成了以八個省市(分別是北上廣深、天津、湖北、重慶、福建)為試點、以火電行業為突破口逐步向全國推廣的模式,但相比於歐盟超過28個國家和1.1萬家企業的覆蓋範圍而言我國仍有較大的差距;從成交量來看,目前我國八個省市碳排放權累計成交額超過73億元,而全球每年交易規模超過600億美元(約人民幣3900億元),我國佔比僅約1.87%;從成交價格來看,歐盟排放配額的期貨結算價是38.10歐元/噸)(約合人民幣295元/噸),而國內出現過的最高價也僅僅是122.97元/噸;不同省市之間的差異也很大:以北上廣深為例,整體上碳排放權成交均價北京>上海>深圳>廣東,但上海與廣東的價格波動較小,而北京與深圳的價格波動較大。

根據前文分析,我國企業的能效水平差異較大,但由於碳市場初期採取免費配額的模式,不同企業之間的碳排放交易需求其實很大。碳市場的存在本質上是為了解決碳排放配額在不同企業之間進行分配時存在的不均衡問題:理論上最優的分配方法是有償分配,即企業按需對碳排放權進行購買,但在碳市場的發展初期有償分配會面臨較大的阻力,因此即便是像歐美這種成熟的碳排放權交易市場也是從免費分配開始的,而免費分配就會涉及到碳排放權供需不匹配的問題,這就需要一個交易機制去解決這種不均衡以達到對碳排放權的充分利用。所以對於能源利用效率越高的企業,其碳排放權反而成為了它的一種無形資產,可以在碳市場上進行出售;而對於能效低的企業,其反而要去購買碳排放權以達到它的生產計劃,成為生產成本的一部分。根據《碳排放權交易管理辦法(試行)》:自2021年1月1日起,全國碳市場發電行業第一個履約週期正式啟動,2225家發電企業將分到碳排放配額,這意味着碳排放權的最先受益行業將在發電領域。

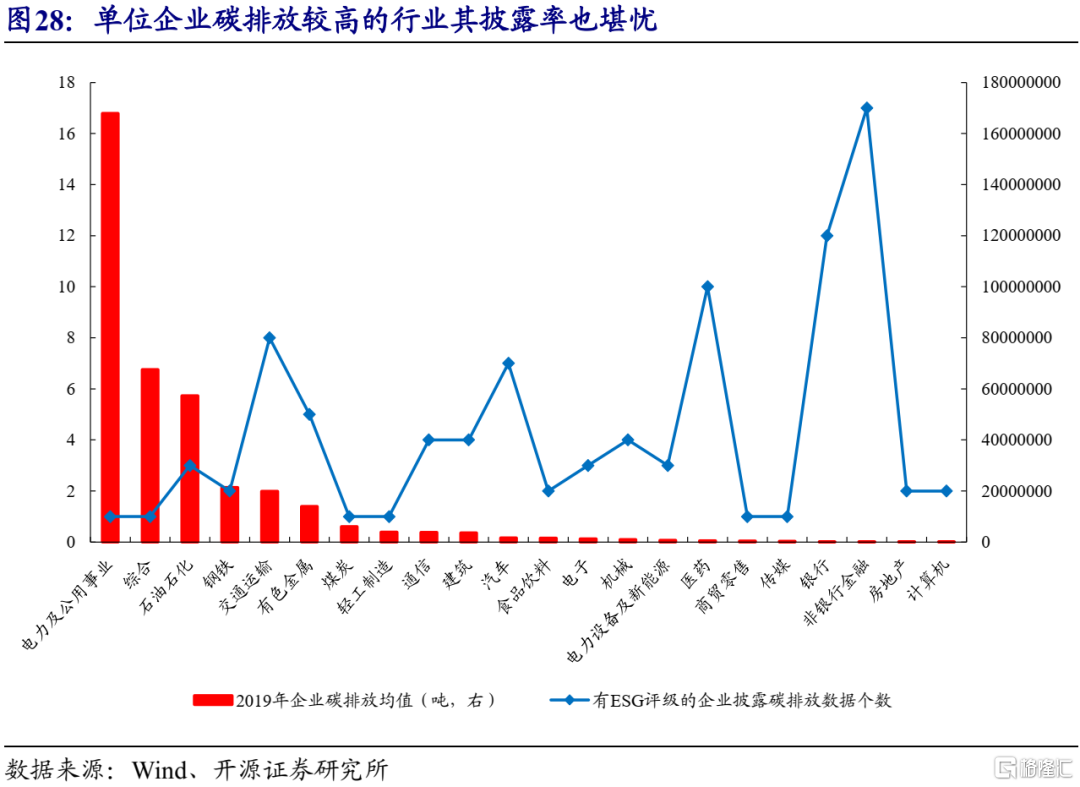

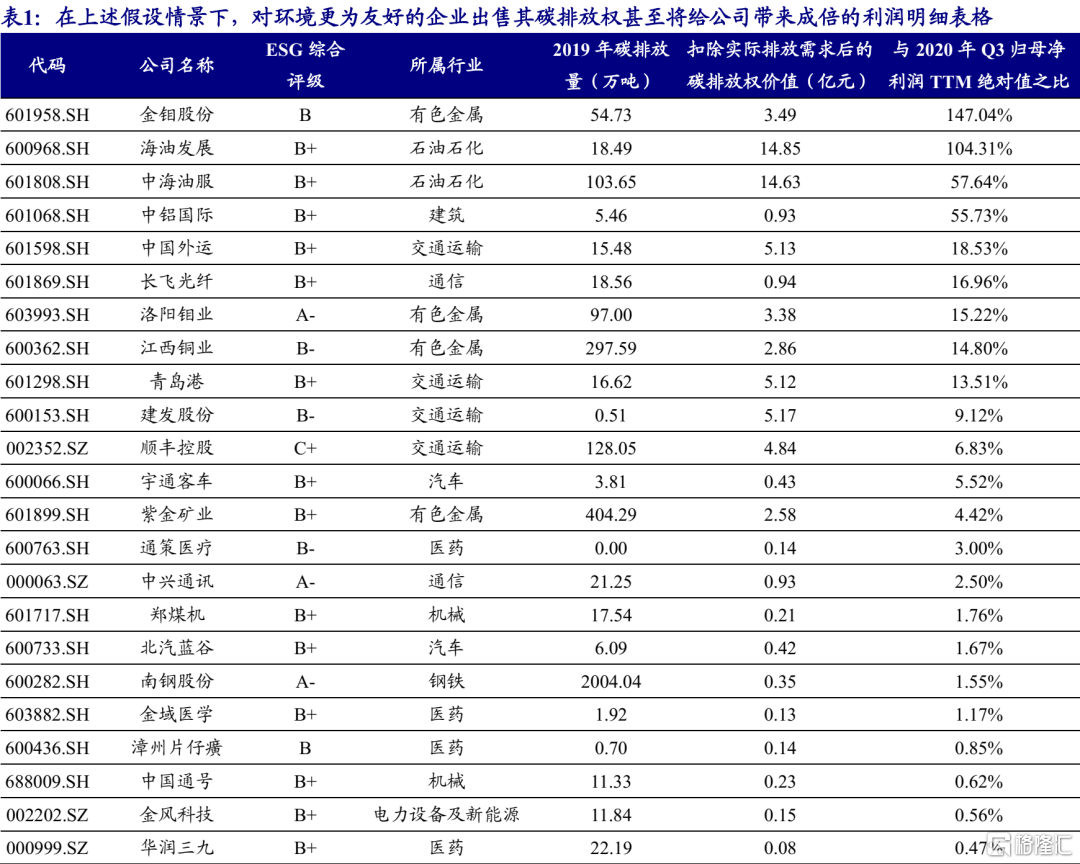

未來隨着我國碳市場的不斷髮展,碳排放權的價值將逐步與國際接軌,終將成為我國企業無形資產中不可忽視的一部分,甚至成為企業的“綠色溢價”。由於有商道融綠ESG評級數據的765家公司中目前也僅有94家公司(佔比12.29%,其中鋼鐵、煤炭、建材加總僅3家)公佈了2019年的碳排放數據(ESG中的環境信息披露),因此以這94家企業作為樣本,我們假定一開始企業所擁有的碳排放權配額為所有樣本所在行業的平均水平,從而可以計算出維持當前排放計劃不變的情形下各個企業碳排放權的富餘或缺口,參考目前八個省市的碳排放權成交均價的均值約26元/噸,假設他們均可以進行交易,則最終可以計算出該企業當前碳排放權對應的無形資產價值或生產成本。通過計算我們發現,有色金屬、交通運輸和石油石化行業內部出現了十分明顯的差異:有的企業通過出售碳排放權甚至能夠給公司帶來成倍的淨利潤增長,而有的企業則需要購買大量的碳排放權以至於利潤大幅縮水。當然上述計算是基於同行業內的企業碳排放配額均為行業平均水平的情況下,中國鋁業和江西銅業由於生產的產品不同可能會導致二者的碳排放配額也不一致,但上述結果至少説明了對於環境更為友好的行業或企業,隨着碳達峯、碳中和的不斷推進,此前其在環保方面所做出的投入也將通過碳排放權交易獲得回報,這些企業無疑是在行業內具備了長期可持續發展的優勢,市場也應該關注並給予一定的“綠色溢價”。

3.3、 綠色消費:汽車、家電、建築以及可降解塑料

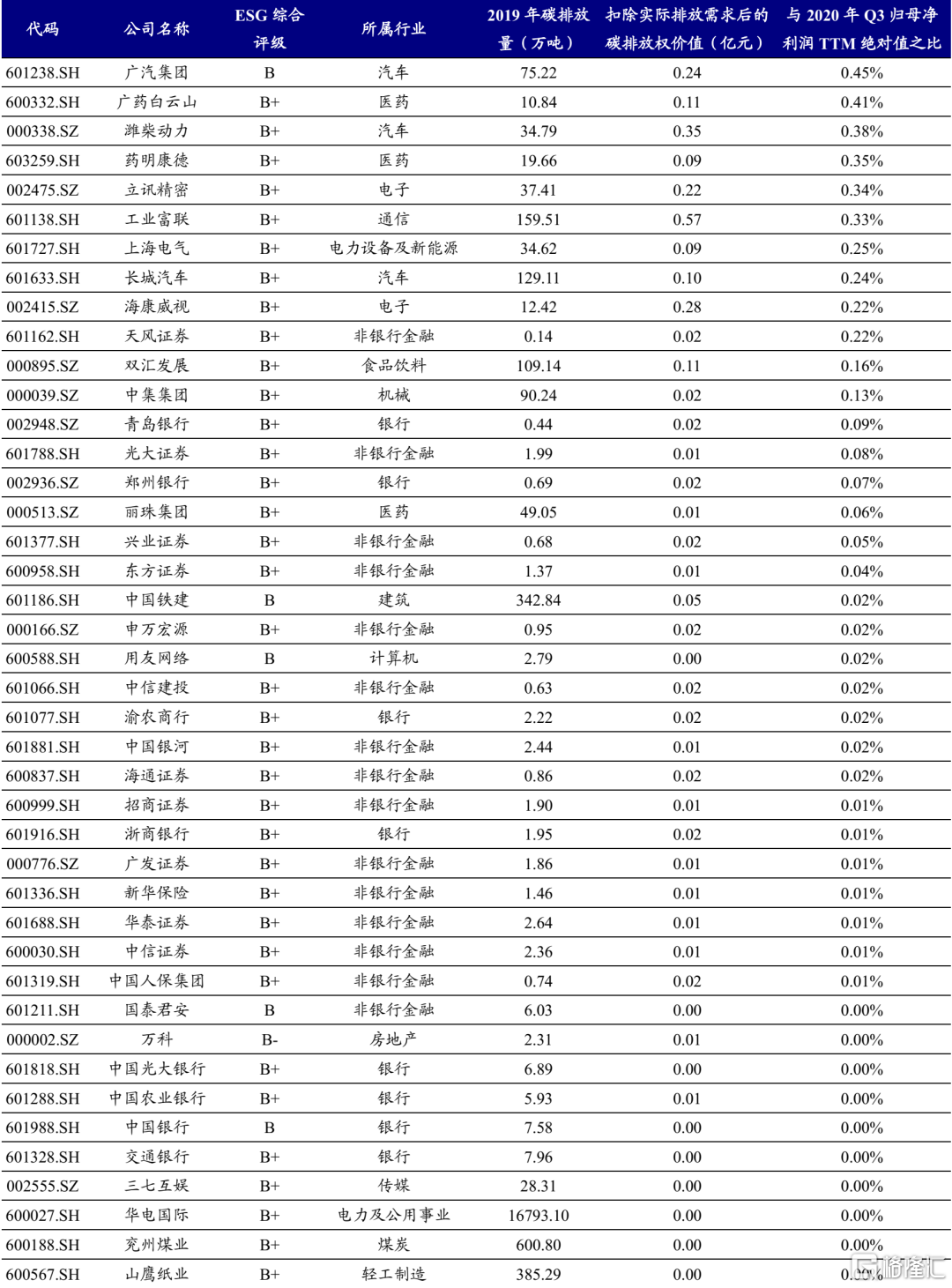

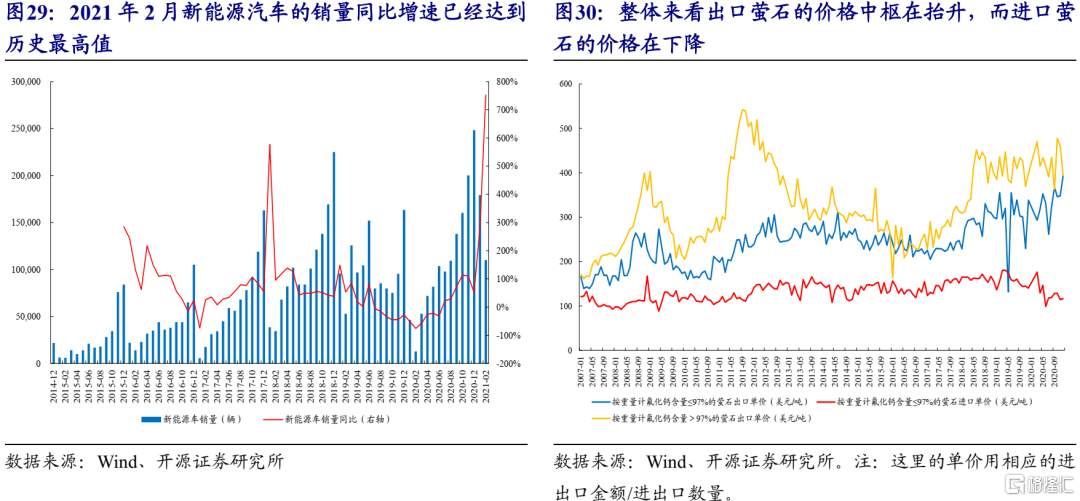

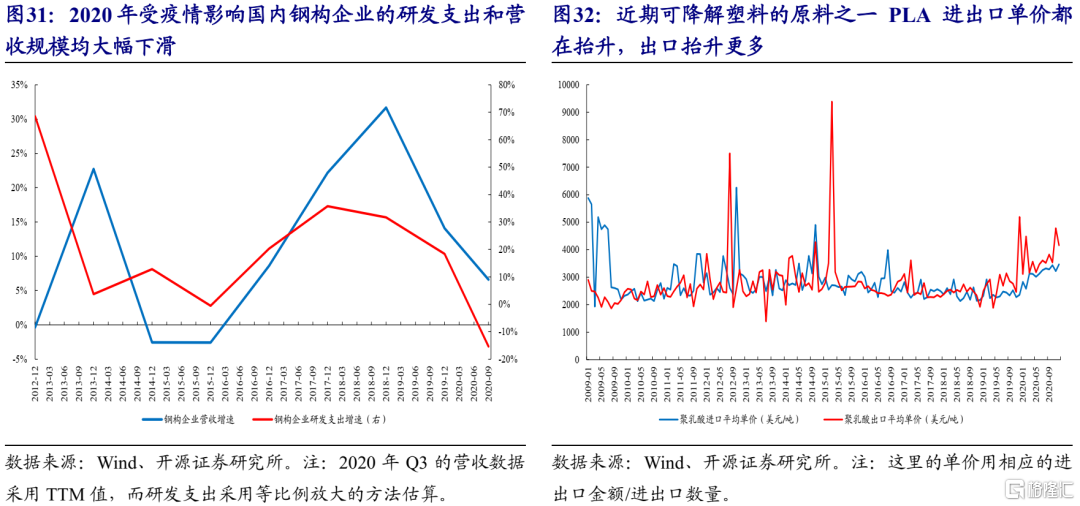

綠色消費目前政策上主要的鼓勵措施是政府給予相應的購置補貼或者給予企業或消費者一定的綠色信貸額度,主要包括置換新能源汽車、購置綠色家電傢俱、提升可裝配式建築的比例(2030年前達到50%)以及逐步推廣可降解塑料等。當前我們可以明顯看到的是在這些領域逐步出現了景氣不斷抬升的信號:2021年2月新能源汽車的銷量同比增速已經達到歷史最高值;而氟製冷劑的原材料螢石出口價格中樞在抬升;相比於發達國家的可裝配式建築佔比而言,我國佔比仍較低,因此我們可以看到國內四大鋼構企業的營業收入/研發支出增速在2016年-2018年大幅抬升,但在2018年之後見頂回落,目前已經行至歷史低位,在未來碳中和的催化下不排除開啟新一輪的向上週期;同時隨着限塑令的逐步推廣,近期可降解塑料的原料之一PLA進出口單價都在抬升。

4、 碳中和得配套機制:碳檢測標準與設備採購

如前文所述,在實現碳中和的過程中碳監測其實是必不可少的配套機制,有關碳排放權的市場化機制帶來的碳監測產業機遇也值得重點關注。

4.1、 碳監測體系的統一將提升CEMS的滲透率,同時促進碳排放權交易

目前我國碳監測最大的問題在於:沒有統一、完整的監測體系,更不用説聯通不同省市之間的碳排放權交易市場。如前文所述,目前國際上通用的監測方法是在線監測數據法(CEMS,連續排放監測法),而國內其實在2010年就已經提出了在有條件的地區開展碳監測試點,但更多地是借鑑了IPCC(政府間氣候變化專門委員會)的物料衡算法,僅於火電行業開展了CEMS的試行。CEMS的好處在於相比於人工核算能夠實時準確地監測碳排放濃度和流量,相關研究[1]表明,採用CEMS獲取碳排放中二氧化碳濃度的不準確度低於1%,流量測量的不準確度低於5%;同時CEMS能夠將監測數據實時發送至監控中心,最終成為相關環保部門向企業收取排污費的核心依據。因此隨着碳中和政策的推進,碳排放的準確和透明化的度量將使得CEMS在我國的應用滲透率有很大的提升空間。

[1] EvansS S. Deery J Bionda. How Reliable Are Greenhouse Gas Combustion Calculationsand Emissions Factors. Paper presented at Heat Rate Improvement Conference, 2009 of Conference.

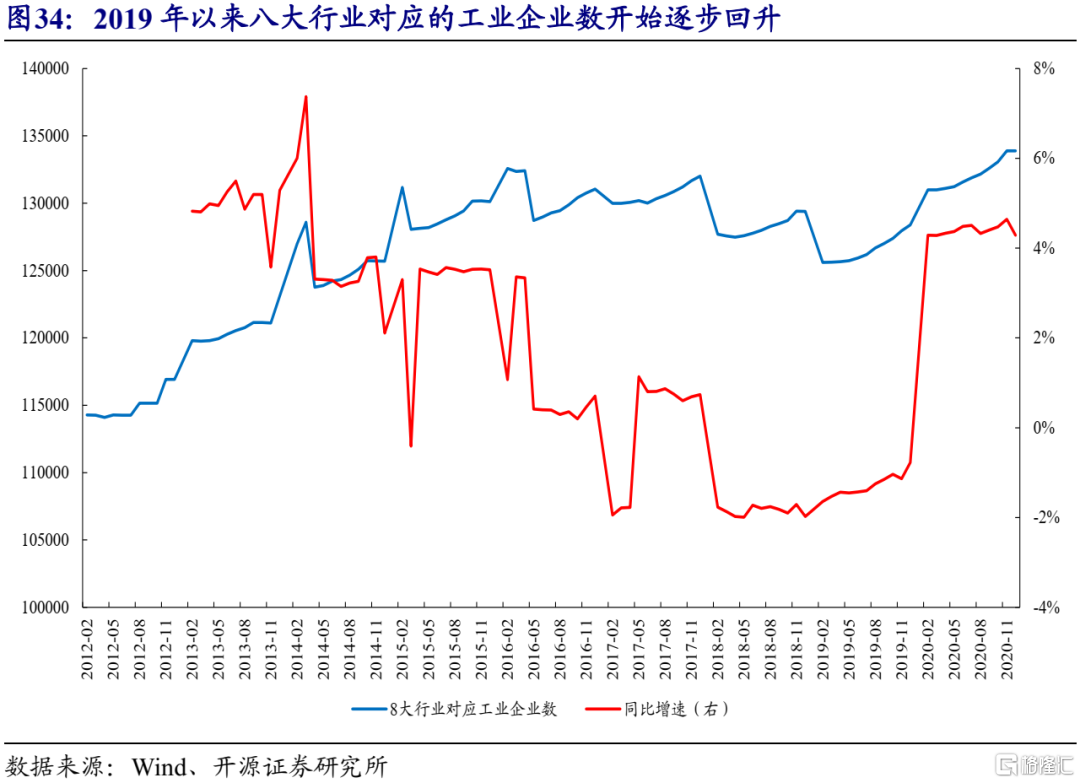

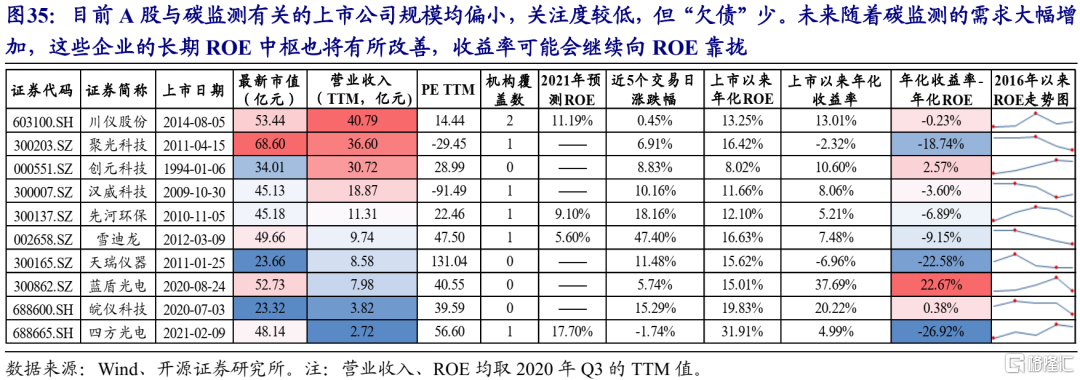

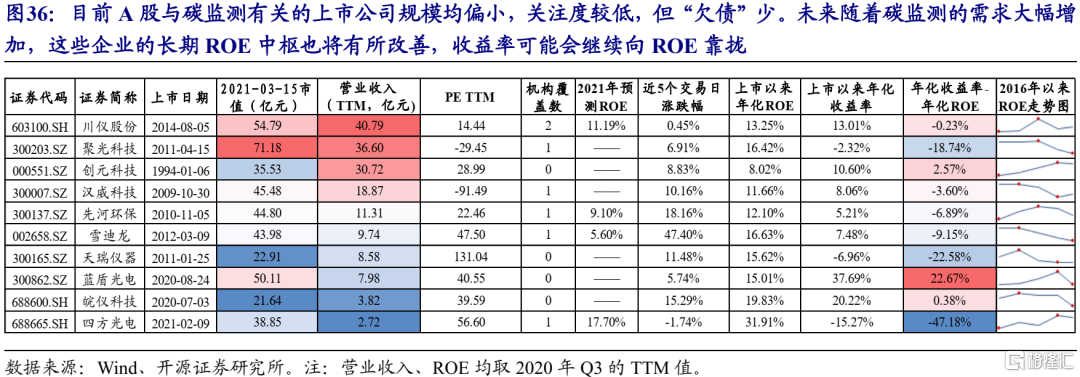

未來碳監測的市場空間與目前上市公司的規模明顯不匹配。如果未來將更多行業的企業納入到CEMS的監測體系中,則市場的最大規模可達到1950億元,而目前A股上市公司中與碳監測相關的企業2020Q3營收(TTM)還不到200億元,總市值僅為443.88億元。被納入碳市場的企業天然具備碳監測的需求,目前我國納入碳市場的企業標準是在石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、電力以及航空八大行業中每年碳排放量在2.6萬噸以上或綜合能耗1萬噸標準煤以上,根據《地方政府參與全國碳市場工作手冊》的數據顯示,其中目前被率先納入的企業主要是電力行業的1700多家,剩下仍有約5300多家符合標準的企業未被納入,這也就意味着未來至少有5300多家企業需要安裝CEMS;最樂觀的假設是上述八個行業中的所有工業企業在2030年之前全部安裝CEMS,則截止至2020年12月一共有13多萬家企業。根據國家市場監督管理總局的數據,購置CEMS的費用區間為50-150萬元,因此未來碳監測市場在這八個行業企業都安裝的假設下規模最大可達到近2000億元。通過梳理目前A股上市公司中與CEMS有關的企業一共10家(其中3家為次新股),營業收入規模並不大,整體市值均偏小(100億元以下),很大程度上也是因為國內的在線監測設備市場發展並未受到重視,導致國內技術相對落後、競爭無序化。未來隨着碳排放權交易的試點逐步擴展到其他行業和省市,對於碳監測的政策將不斷完善,有利於在線監測設備市場的規範化和高速發展,這些企業的長期ROE中樞也將有所抬升。

另外值得關注的是研發費用加計扣除的新規定也有利於促進碳監測市場的技術創新。3月5日發佈的《2021年政府工作報吿》中對於製造業企業研發費用加計扣除比例提高到100%,利好研發支出高、費用化高的企業。上述與碳監測相關的上市公司2016-2019年的研發支出均在上升,從研發支出佔營業收入的比重、研發支出年化增速(2016-2019年)以及費用化率三個指標綜合來看,排名前三的為天瑞儀器、四方光電和雪迪龍(僅供參考,不作推薦)。

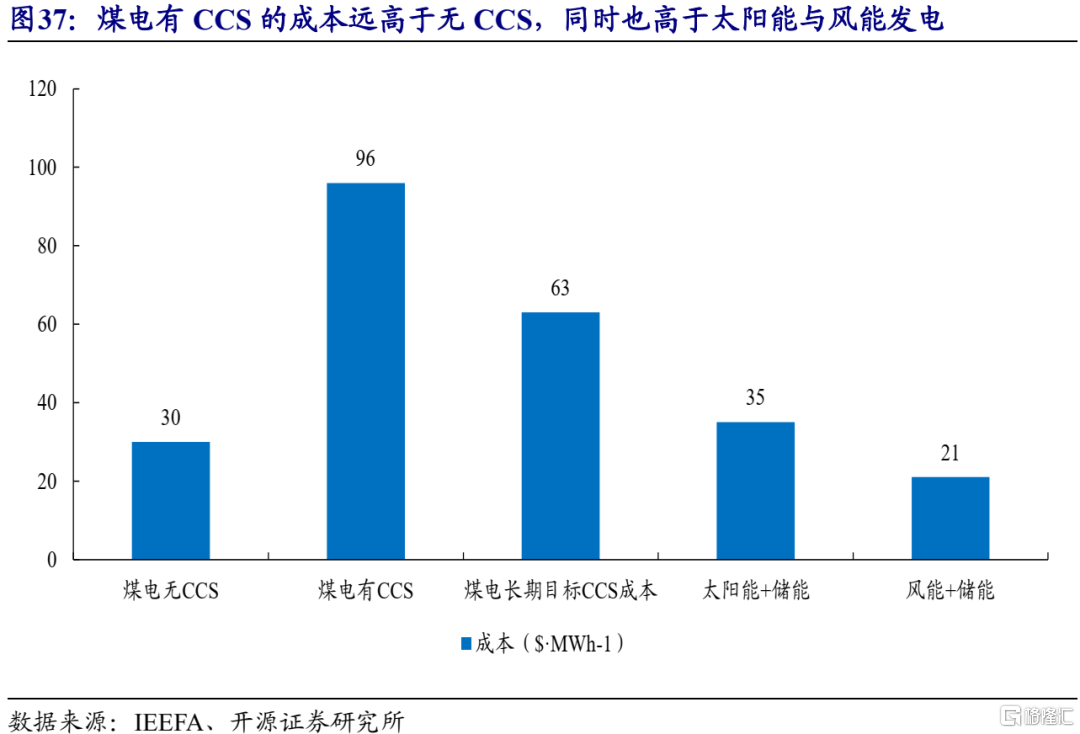

5、碳捕集與封存:仍處於發展初期,成本是最大障礙

自1972年美國第一個大型CCS項目運行以來,全球的CCS發展速度也較為緩慢,核心原因在於成本昂貴,尚未形成規模效應。截至2020年全球一共有26個正在運行的商業CCS設施(其中歐美佔16個,我國僅佔3個),而且大多數CCS項目的年二氧化碳捕集量不超過500×104t;一共有37個CCS設施仍處於在建或開發階段。這對於全球實現碳中和的目標是遠遠不夠的。CCS項目發展緩慢的核心原因在於成本昂貴,正外部性較強,商業利益並不明顯。

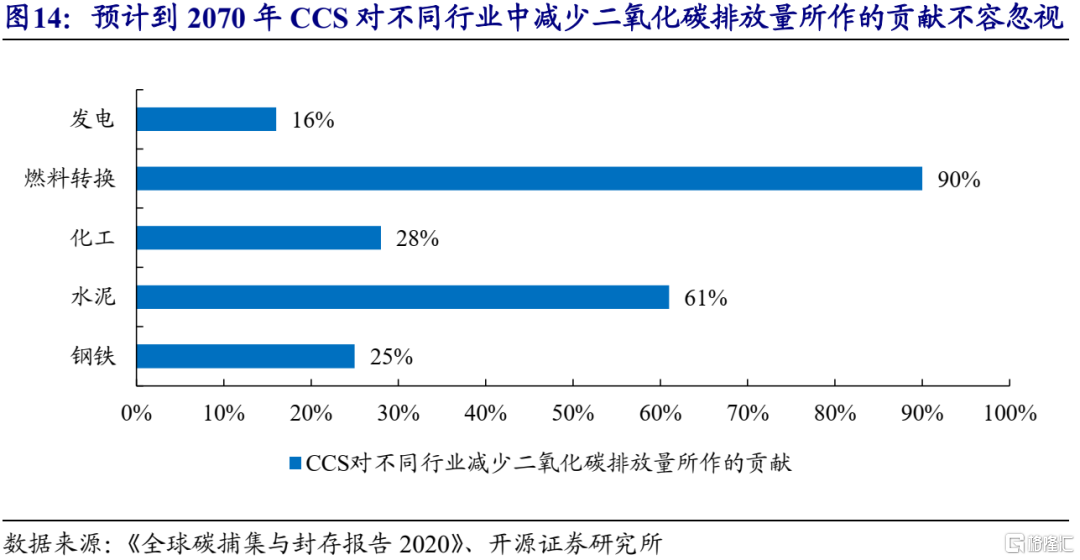

但全球要實現淨零排放,碳捕集與封存(CCS)是必不可少的一項技術。如前文所述,國際上關於實現碳中和的標準基本上都錨定的是淨零排放而非完全零排放,原因在於根據《IPCC全球升温1.5度特別報吿》:在實現將全球升温控制在1.5度的四種情景中唯一無需用到CCS技術的情景需要人類的行為發生最根本的轉變。更何況CCS技術不僅僅只是實現負排放,而且可以幫助多個“高碳”行業深度“脱碳”:根據IEA可持續發展情景,到2070年CCS技術的應用能夠幫助鋼鐵/水泥/發電/化工行業分別減少二氧化碳排放量25%/61%/16%/28%,對於這些減排難度較大的行業而言CSS技術的成本效益都是較優的。

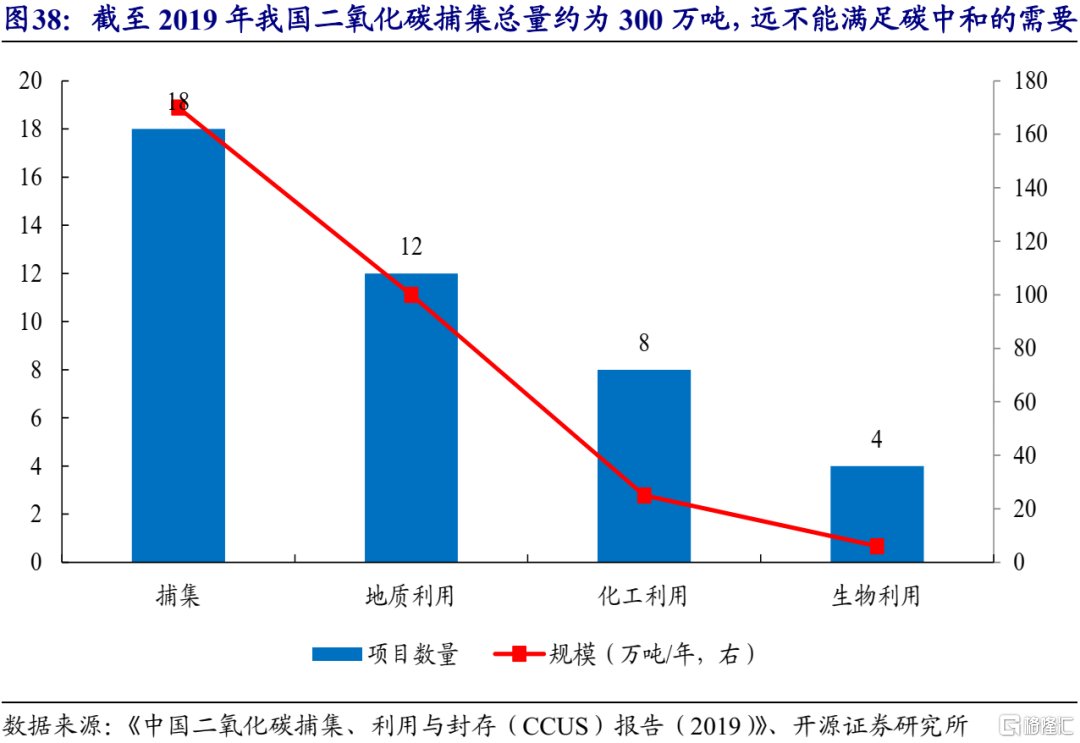

目前我國CCS項目的碳捕集量遠不能滿足我國實現碳中和的目標需求。根據《中國二氧化碳捕集、利用與封存(CCUS)報吿(2019)》,截至2019年我國二氧化碳捕集總量約為300萬噸,其中:18個CCS項目的二氧化碳捕集量約170萬噸;地質利用量約100萬噸;化工約25萬噸;生物利用約6萬噸。而2019年我國二氧化碳排放總量為982580萬噸,300萬噸的捕集量對於如此龐大而且仍在增長的碳排放量而言無異於杯水車薪。從國際CCS示範項目經驗來看,政府的積極參與是成功的關鍵因素之一,因此面對目前CCS捕集量與實現碳中和所需要降低的碳排放量之間的差距,可以期待的是未來政府對於CCS技術研發的政策支持甚至直接投資。

6、 行業配置建議:碳中和收益+欠債少的行業值得進一步配置

因此根據上述碳中和的實現路徑,我們可以最終給出對應路徑下的受益行業:

(1)能源結構的轉變:風電、光伏、水電和核電;

(2)產業結構的轉型:注重關注火電、鋼鐵(尤其是普鋼)、水泥、玻璃、焦炭、石油化工以及有色金屬等傳統領域的供給端變化和其中因前期生產工藝領先於行業太多而可能碳排放的免費配額遠遠超出真實排放需求的企業(現在僅限於發電行業試點,預計後續會逐步放開);

(3)提高能效、低碳生活所對應的綠色消費領域,比如新能源汽車、綠色家電傢俱、氟化工、可裝配式建築以及可降解塑料等;

(4)碳捕獲和碳監測技術中大部分涵蓋的行業是機械(儀器儀表)、環保水務,部分電子(計量儀表)和石油化工企業也參與其中。

但僅僅篩選出受益的行業仍不足以成為買入的理由,根據我們2021年的年度收益率向ROE迴歸的框架,我們將進一步在上述行業中對其2019-截止2021年3月12日的收益率透支程度進行計算,從而得到了如下象限圖。因此我們最終推薦的行業是下圖中紅色虛線右上方的行業,主要集中於:鋼鐵、公用事業中的電力、水務和環保、水泥、儀器儀表、改性塑料、焦炭、新能源發電(主要包括核電、太陽能)等。而對於鋁和氟化工及製冷劑而言,當前預期ROE較低,未來有望大幅受益於碳中和的進程,當前看來屬於賠率型行業。

7.風險提示 碳中和的相關政策落地不及預期;國內經濟超預期惡化;測算誤差