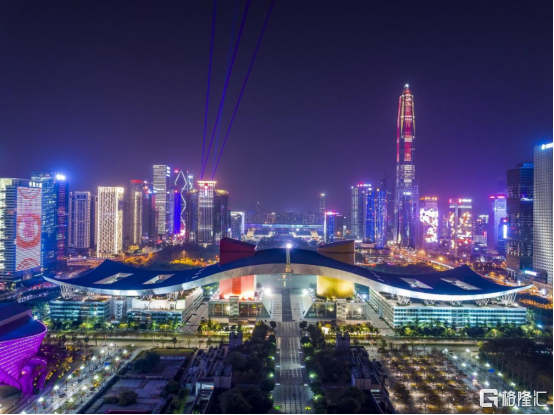

彈指一揮間,改革開放下的深圳已經過去四十年,撇開那些房價高企的爭議,誰也無法否認一個鐵的事實:

四十年的時間,深圳完成了一段從無到有的傳奇經歷,一批批建設者用世人矚目的“深圳速度”和“深圳模式”,將一個小漁村變成了一座“充滿、動力、活力、創新力的”國際化創新型城市。

深圳,從當年探索改革開放道路,到如今建設中國特色社會主義先行示範區!再出發之際,四十年風雨背後發生的故事,總會讓人產生無限的深思。

1、破土

2015年出版的一期英國《經濟學人》曾這樣評價:全世界現有大約4300個經濟特區,最突出的莫過於中國香港附近的那一個,它建立於1980年,被稱為“深圳奇蹟”。

而説起深圳改革開放,總要聚焦到一個地區,那就是蛇口。

1978年12月,黨的十一屆三中全會開啟了我國改革開放和社會主義現代化建設的歷史新時期。1979年1月31日,中央批覆同意了建立蛇口工業區的請示。

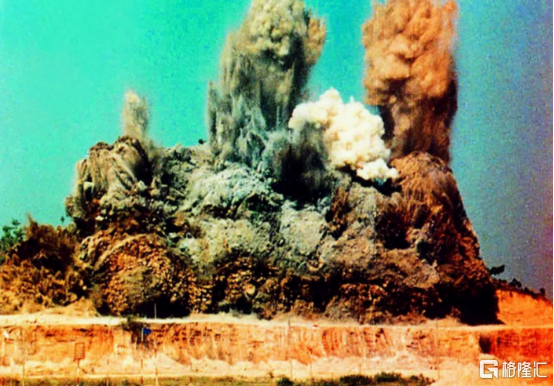

1979年7月8日,蛇口工業區基礎工程正式破土動工。這個在位於南海之濱,虎崖山下的臨港片區,開山炮硝煙騰起,隆隆爆破聲和馬達的轟鳴聲振聾發聵。

蛇口工業區的第一炮如同春雷炸響神州,成為改革開放的啟幕樂章,一個嶄新的外向型工業區在中國對外開放的前沿陣地深圳宣告誕生。

圖源:網絡

曾經有人這樣形容:那時的蛇口,就如同早年革命時期的聖地延安一樣充滿感召力。成千上萬的建設者們像奔赴延安一樣匯聚這裏,移山填海、修路建房,塵土與激情一起飛揚,青春與夢想一同揮灑。

伴隨着兩萬名基建工程兵的援助建設,深圳蛇口工業園作為“特區中的特區”開始了艱辛的探索。在缺少技術,缺少人才,缺少資金的背景下,所有的建設工程幾乎都要靠人力完成。

圖源:網絡

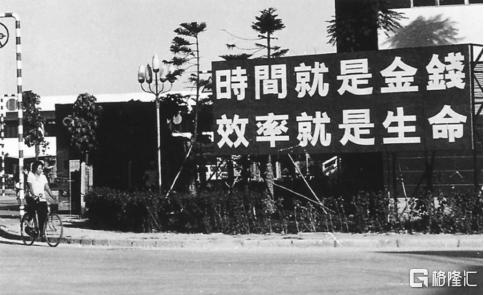

1980年1月,蛇口工業區正式招商引資,首次提出“時間就是金錢,效率就是生命”的口號。

這16個字的口號響徹全國,被譽為“衝破思想禁錮的第一聲春雷”。然而就是這兩句在今天看來平常得不能再平常的字眼,在當時卻引起了軒然大波,背後隱藏的爭論是社會發展路線。

到了1983年10月31日,蛇口工業區率先實現分配製度改革,打破平均主義“大鍋飯”,進行工資改革,實行崗位工資,並實行職工住房商品化改革。率先實現改革工資分配製度以及實行社會保險制度的時候。舉國上下卻大有舉棋未定、方向搖擺之惑,質疑改革“姓社姓資”的聲浪漸響。

直到1984年,鄧小平第一次視察南方,看見矗立在蛇口工業區的標語牌説:“很好,很好”,爭議才得以平息。

圖源:網絡

有人説,中國走向市場經濟正是從這句口號開始的。

若干年後,在評選影響深圳的十大標語時,這句“時間就是金錢,效率就是生命”代表了改革開放初期深圳人分秒必爭、效率至上的口號毫無懸念的高居榜首。

2、二十年風雨築基

在1980-1985年興辦經濟特區之初,深圳具有簡單靠優惠政策獲利的年代,通過價格改革獲取計劃經濟和市場經濟價格差,史稱“套利的年代”。此後逐步走上正軌的深圳,開始了快速工業化和城市化過程。

1979年深圳僅有1家縣辦企業,員工108人,後藉助“三來一補”(來料加工、來樣加工、來件配套和補償貿易)的加工貿易方式成功嵌入全球電子信息產業鏈。

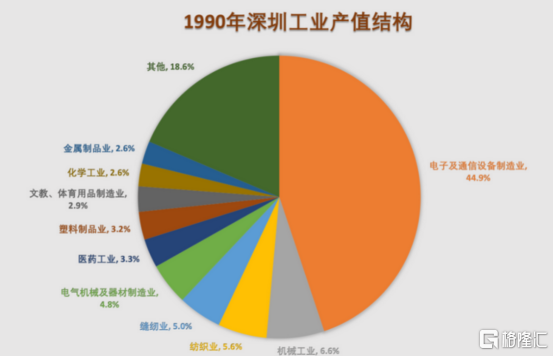

到1990年底企業超過了600家(其中“三資”企業400多家),職工人數達了10萬人,產品品種也從不足10種發展到近千種。逐步形成“產業以電子為主,資金以外資為主,產品以外銷為主。”的經濟發展格局。

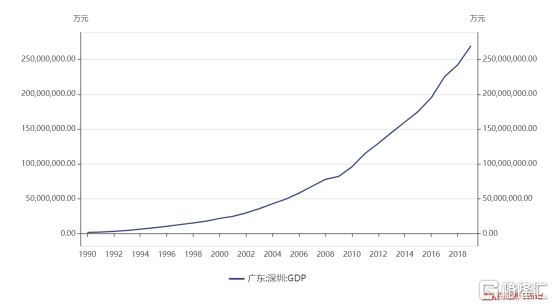

數據來源:深圳市統計年鑑

找到了合適的發展路徑,深圳初期實現迅猛發展,從1979年建市之初,深圳全市生產總值不足2億元,至1989年則增長為116億元,十年間增長了接近60倍,期間除了1986年每年的增速均超過30%。

1992年,鄧小平二次南巡講話,深圳特區報就以《東方風來滿眼春》發表著名的新聞通訊。這篇新聞的發表,也成了九十年代初期思想解放運動中的代表性事件。

圖源:網絡

同年10月,黨的十四大在北京召開,明確提出要建立社會主義市場經濟體制。中國的改革開放進入新的歷史階段。

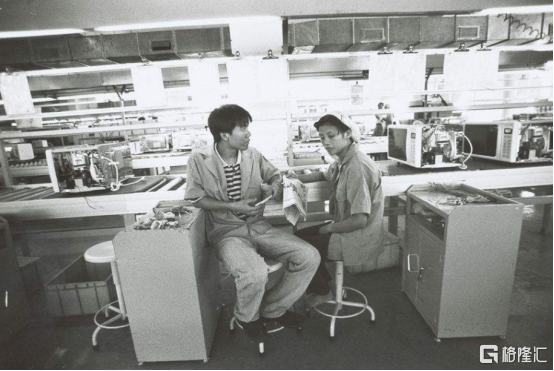

改革開放已十年的深圳,通過吸收消化外來的資本技術之後,經濟發展從加工貿易轉向模仿性創新時代,憑藉模仿形成大規模生產能力初級工業化過程,逐步走向模仿性創新的生產製造。

圖源:網絡

這種靈活異常的生態系統,成就獨特的供應鏈,對勞動力持續不斷的分工使生產力水平再次達到提高,形成的產業佈局開始被市場認可為最快的效率組合。

模仿時代的“山寨”經濟現象成為深圳工業化的新特徵。

深圳改革開放的前20年時間裏,從吸引外資入駐到模仿自創,逐步走出深圳特有的發展模式,大批初創的民營企業如雨後春筍般出現,比如在1984年,王石用倒賣玉米賺來的錢成立了“深圳現代科教儀器展銷中心”;1987年退伍軍人任正非則懷揣2.1萬元創立了華為,主營業務還是代理銷售交換機。

美國《華爾街日報》曾刊登文章説,世界上有羣最勤奮的人,短短二十多年時間裏,他們創造了一個舉世矚目的奇蹟。他們,是深圳的建設者,親手把深圳從一個小漁村,變成了一個國際大都市。

深圳命中註定要成為一個開創中國新時代的幸運兒。不過,駛在快車道經濟,總有到緩速的時間。

圖源:網絡

2002年,網友“我為伊狂”在人民網強國論壇上發表了一篇萬字長貼——《深圳,你被誰拋棄》,矛頭直戳深圳最敏感的痛點。

當時,深圳遭遇了發展的瓶頸,相繼出現資本驟減,企業外遷的現象,遭遇了土地空間、生態環境、能源資源、人口等“四個難以為繼”的問題。

同時,關於深圳模式的爭議再次被推到輿論的風口浪尖,一位歸國不久的年輕學者胡鞍鋼迎頭澆上一盆冷水。

其在中央黨校給省部級領導講課時,胡鞍鋼直言,深圳特區之“特”在於無限制的享受了優惠政策,妨礙了公平競爭。隨後又接連發文,並在一些中西部地區的領導之間引起共鳴。

深圳,發展的方向性問題再一次擺在眼前,如何讓降下來的經濟再次提速,成為那時候深圳人極為關心的話題。

幸運的是,這座擁有開放包容基因的城市,“創新”,成為新20年時間裏關鍵詞!

3、創新蜕變二十年

2006年,江蘇省委領導帶隊來深圳調研,提出了一個問題,南京有幾十所重點大學,國家級的研究所也有100多個,為什麼南京沒有那麼多的科技企業,深圳沒什麼大學,就一個深大,也沒什麼科研機構,科技企業卻一片一片的?”

這個答案背後的實質,是深圳擁有創新的土壤。如今,“挑戰、創新、勇氣”成為深圳的關鍵詞。

早期深圳改革開放的建設者現在已是兩鬢斑白、皺紋滿面,這羣從無到有,建設起深圳的人正在老去。在2016年1月,當年蛇口工業區代表人物袁庚在深圳蛇口逝世,享年99歲。

騰訊創始人馬化騰在悼文中寫道:“30多年了,袁老先生賦予深圳的‘敢試敢闖,不言放棄’精神,已經成為深圳創新精神的代名詞,給了我和同一批創業者更多的憧憬和能量。”

已站在深圳40年發展角度來看,在20世紀初“被誰拋棄”的瓶頸之惑走出來的深圳,憑着敢為人先勇於創新的精神快速崛起,打造了眾多世界知名的高科技公司和創業公司,騰訊、華為已是城市名片般的存在。

近期,深圳地鐵10號線開通,有一站叫華為,這是深圳唯一用企業名字命名的地鐵站!這樣的命名可以説是對華為的創新進行認可,也是深圳堅持創新道路,展望科技之光的標誌。

圖源:網絡

現在還有源源不斷的如邁瑞醫療、大疆無人機這種新的城市名片陸續冒出來。均是代表着深圳這一科技創新城市的未來。

2014年,時任香港特首樑振英在深圳拜訪大疆創始人汪滔,他問了汪滔一個問題:“深圳為你做了什麼?”

汪滔毫不掩飾的讚譽了深圳,全球最好的產業鏈分工在深圳,最優秀的工程師在深圳。大疆只設計,不生產,大疆的每一個螺絲釘都是外包的 。

根據統計數據顯示,在1996年初,深圳只有60多家高新技術企業,全市產值過億元的高新技術企業僅20家。如今,深圳科技創新型企業已超過3萬家,國家級高新技術企業增長到2019年底的1.7萬餘家。

《2020中國上市公司創新指數報告》顯示,北京、深圳、上海位列創新能力前三。其中,深圳有43家公司上榜創新500強,僅次於北京。創新指數50強企業中,坐落在廣東省的有10家,其中6家位於深圳。

深圳經濟特區1980年建立之時,全市只有一名拖拉機維修員和一名獸醫共兩名技術員。40年後,深圳科技大軍人數超過200萬,高層次人才總數超過1.6萬人,留學回國人數超過14萬人,全職院士46人。

創新一詞,真正付諸實踐在深圳這座城市每個角落。

圖源:網絡

創新蜕變給深圳帶來了經濟的再次加速,深圳GDP從1979年的1.96億元增長到2019年的2.69萬億元,並在2018年深圳GDP首次超越香港。一邊是墜向深海的東方之珠,另一邊則是精神奕奕的鵬城,在包容的基因下,深圳每年吸引大批人才、資金和技術,在科技創新方面走在全國的前列。

4、小結

四十年來,深圳之所以能發展到今天,離不開其自身不斷湧現的危機意識,離不開從政府到民間的不斷反思、不斷調整判斷。

從闖到創,時代總是賦予深圳全新的歷史使命,從“經濟特區”邁向“先行示範區”,深圳再出發之際,一直在迎接屬於自己的新時代。

時間只不過是考驗,種在心中信念絲毫未減!

四十不惑的深圳,還是從前那個少年!