本文来自格隆汇专栏:中信债券明明 作者: 明明FICC研究团队

核心观点

我国浮息债起源较早,但由于其占比较低,受市场关注较少,因此在我国债券市场仍属相对小众品种。对于海外市场而言,浮息债以其抗跌性和稳定性的优势,每当债市调整期间受到投资者偏好。而对于我国债券市场而言,浮息债仍是属于舶来品的概念。我们回顾我国浮息债市场的发展历程,对比中美浮息债市场之间的异同,并探讨相较于固息债,浮息债对于发行人、投资者、投行等机构的优劣。

我国浮息债市场面观。浮息债是附息债券的一种,通常而言其票面利率由两部分组成,其一为与之挂钩的基准利率指标,其二为在基准利率的基础上加点的基本利差。广义浮息债包括浮动利率债券以及续期票息和基准利率挂钩的企业永续债,由于企业永续债多数到期赎回,更表现出固息性质,因此我们主要探讨浮动利率债券的结构情况。从历史角度看,我国浮息债市场起始于1995年,共出现三次发行规模增长的时期,分别为1995-2000年、2002-2011年、2014-2021年,期间基准利率类型不断丰富;2022-2023年期间,由于市场利率处于较低水平,发债主体发行浮息债动力不强,发行规模呈下降态势。从存量角度看,按照基准利率类型划分,境内浮息债基准利率以LPR和DR007为主,占比为61.18%和19.71%;品种角度方面,我国存量浮息债规模以金融债和资产支持证券为主,占比分别为57.02%和38.80%,信用债占比较低且以企业债为主,公司债和中期票据的数量比较少,主要分布于城投、运输等行业。

中美浮息债市场有何异同。我们认为中美浮息债市场在占比、衍生类型、品种结构、期限结构等方面存在不同之处:从规模角度看,美国浮息债约占整体债券市场的3%左右,而我国浮息债市场规模占比相对较低,约占债券市场总规模的0.4%左右;从衍生类型角度看,除狭义的浮动利率票据(FRN)外,美国的浮息债市场还包含抗通胀类债券,而我国浮息债类型比较单一,仍以挂钩市场利率的浮动利率债为主;从品种角度看,金融债在中美两国的浮息债市场中均扮演重要的角色,我国金融浮息债规模占比更高,百分比为57.02%,高于美国的25.71%;从期限结构角度看,中美浮息债市场期限均主要集中在2-3年,其中美国的期限结构更为分散,1年以内的短债与20年以上的长债占比较多,我国浮息债则集中于1-20年,其中期限在10-20年的浮息债主要为资产支持证券,其余品类浮息债期限主要集中于1-10年的范围内。

浮息债以稳为主。对于发行人而言,利率上行的时期,推迟与取消发行的债券数量边际增多,其原因主要在于发行人在较高利率环境出于降低融资成本的需求,推迟或取消发行债券的性价比相对更高。相较于固息债,浮息债在利率调整的环境下,其票息挂钩基准利率的特性使其在不同利率环境下能够调整发行人的融资成本,具有较好的吸引力。这种灵活性为发行人提供了更多选择,有助于降低融资风险,提高债务管理的效率。对于投资者而言,对比存量浮息债与固息债的平均修正久期分布情况,在不同剩余期限下,浮息债的修正久期均低于固息债,剩余期限越短,二者之间的差异相对越大,反映出浮息债估值对于利率的变动更不敏感,而同时期发行的相同期限的浮息、固息证金债的估值表现证实市场调整时期,浮息债相对于固息债的价格下跌幅度更小,估值更为稳定。

浮息债估值存在的挑战。浮息债看似稳定,但在实践过程中其估值同样存在挑战,主要来源于收益率曲线的不完整与政策、市场利率走势的不完全一致:对于浮息债而言,由于其未来票息的不确定,需结合收益率曲线预测未来票息,而部分浮息债可能存在挂钩的收益率曲线不完整的情况,加大估值难度;对于存量的浮息债市场而言,目前主要挂钩的基准利率包括DR007、1年期LPR、5年期LPR利率,挂其余类型基准利率的产品占比较低,未来挂钩基准利率的品类或有望进一步丰富,同时部分产品挂钩LPR等政策利率,其变化周期取决于央行的货币政策操作,变化可能滞后于市场利率的变化。

风险因素:监管政策收紧导致融资环境恶化;个别信用事件冲击市场等。

正文

我国浮息债市场面观

浮息债有何特征

浮息债票面利率可变化,具有一定抗跌性。浮息债是附息债券的一种,通常而言其票面利率由两部分组成,其一为与之挂钩的基准利率指标,其二为在基准利率的基础上加点的基本利差。通过改变票面利率,浮息债可实现票息随债券市场的波动而波动,因此相对于固息债,其估值更加稳定,具有“压舱石”属性:债券市场调整时期,基准利率上行,浮息债票息增加,抵消到期收益率上升带来的债券估值价格下跌;债市走牛时期,基准利率下行,浮息债票息降低,抵消到期收益率下降带来的债券估值价格上升。

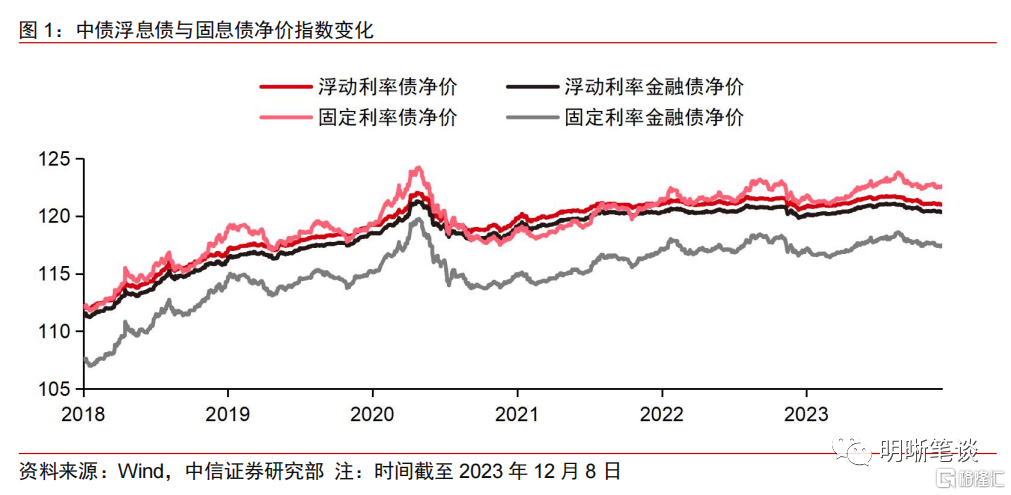

浮息债较固息债价格波动更稳定。我们分别以中债浮动、固定利率债,浮动、固定利率金融债净价指数来代表浮息债整体、浮息金融债的估值波动情况。2018至2023年期间(截至2023年12月8日),浮动利率债券净价波动更稳定,浮息债、浮息金融债净价标准差分别为2.495、2.502,低于固息债整体与固息金融债的2.708与2.597。在诸如2019年1-4月、2020年5-9月、2022年11-12月的债市调整期间,浮息债、浮息金融债净价的下跌幅度均小于固定利率债券,抗跌性更强。

我国浮息债市场现状

我国浮息债市场起始于1995年,共出现三次发行规模增长的时期。1995-2000年:此阶段我国浮息债市场刚刚起步,年均发行规模为1558亿元,挂钩基准利率均1年期定存利率;2002-2011年,年均发行规模为2643亿元,其中2007年浮息债发行规模突破5000亿元,此阶段浮息债市场出现更多类型的基准利率,包括7天回购利率、SHIBOR、3M与6M定存利率等类型;2014-2021年,年均发行规模为4498亿元,此阶段基准利率类型多样化,证金债利率、国债收益率、贷款利率、LPR等更多基准利率类型纷纷出现,以定存利率为基准利率的浮息债发行规模下降;2022-2023年期间,由于市场利率处于较低水平,发债主体发行浮息债动力不强,发行规模呈下降态势。

以LPR和DR007为基准利率的浮息债占比上升。广义浮息债包括浮动利率债券以及续期票息和基准利率挂钩的企业永续债,由于企业永续债多数到期赎回,更表现出固息性质,因此我们主要探讨浮动利率债券的结构情况。截至2023年12月8日,存量的浮息债一共有335笔,规模一共有6244亿元。按照基准利率类型划分,境内浮息债基准利率以LPR和DR007为主,存续规模分别为3820亿元和1231亿元,占比为61.18%和19.71%,基于定期存款利率、贷款、利率债收益率的浮息债券数量较少。从结构上看,2020年以来,以5Y以上贷款利率与1Y定期存款利率为基准利率的浮息债规模占比有显著下降趋势,由2020年的46.64%与15.28%分别下降至2023年的9.21%与4.56%。相反,随着LPR利率的广泛运用与央行推广以DR系列为基准利率的浮息债,二者的占比不断上升。从品种角度来看,我国存量浮息债规模以金融债和资产支持证券为主,占比分别为57.02%和38.80%,信用债占比较低以企业债为主,公司债和中期票据的数量比较少,主要分布于城投、运输等行业。

中美浮息债市场有何异同

海外浮息债市场现状

发行规模增长,数量边际下行。2011年以来,美国浮息债年度发行规模呈增长趋势:具体而言,2011-2017年,美国浮息债发行规模快速增长,年度发行规模由2011年2929.39亿美元增至2017年的9327.61亿美元;2018-2021年,美债利率下行,企业融资成本下行,因此发行浮息债的动力下降,浮息债年度发行规模降至2021年的6803.68亿美元;2022-2023年,美联储连续加息引导美债利率上行,浮息债的性价比优势逐渐凸显,因此发行规模快速增长,截至2023年12月8日,2023年共计发行1.2万亿浮息债,年度发行数量则边际下降至1901笔。

以SOFR利率与3M国债利率为基准利率的浮息债占比较高,公司债数量占比较高。从基准利率类型看,在美国存量浮息债中,以SOFR利率和3M国债利率为基准的浮息债规模较大,分别占比37.81%和35.76%。从品种角度看,以Bloomberg分类分析存量美国浮息债的品种结构,政府债和公司债是两个主要的品类,存量规模占比分别为65.94%和30.57%,数量角度看,存量美国浮息债以公司债为主,数量占比为84%。

中美浮息债市场对比

我国浮息债规模占比相对较低,衍生浮息类型较少。从规模角度看,美国浮息债约占整体债券市场的3%左右。而我国浮息债市场规模占比相对较低,约占债券市场总规模的0.4%左右,显示浮息债在我国债券市场仍是相对小众品类。从发行角度看,2011年以来,我国浮息债的年度发行规模占当年债券发行规模的平均值为2.09%,而美国的平均值为8.29%,2020年以来,随着我国债券市场的扩容与浮息债发行规模的下降,发行占比加速下降。从衍生类型角度看,除狭义的浮动利率票据(FRN)外,美国的浮息债市场还包含抗通胀类债券(TIPS,其本金与通胀指标挂钩),而我国浮息债类型比较单一,仍以挂钩市场利率的浮动利率债为主。

中美浮息债市场非金融信用债占比均较低,美国浮息债期限结构相对更分散。从品种角度看,中美浮息债市场均表现出非金融信用债占比较低的特点,占比均低于10%,同时金融债在中美两国的浮息债市场中均扮演重要的角色,我国金融浮息债规模占比更高,百分比为57.02%,高于美国的25.71%。从期限结构角度看,中美浮息债市场期限均主要集中在2-3年,其中美国的期限结构更为分散,1年以内的短债与20年以上的长债占比较多,我国浮息债则集中于1-20年,其中期限在10-20年的浮息债主要为资产支持证券,其余品类浮息债期限主要集中于1-10年的范围内。整体看,美国浮息债的期限中位数为7.5年,低于中国的9.6年。

浮息债以稳为主

市场调整期间浮息债更具性价比

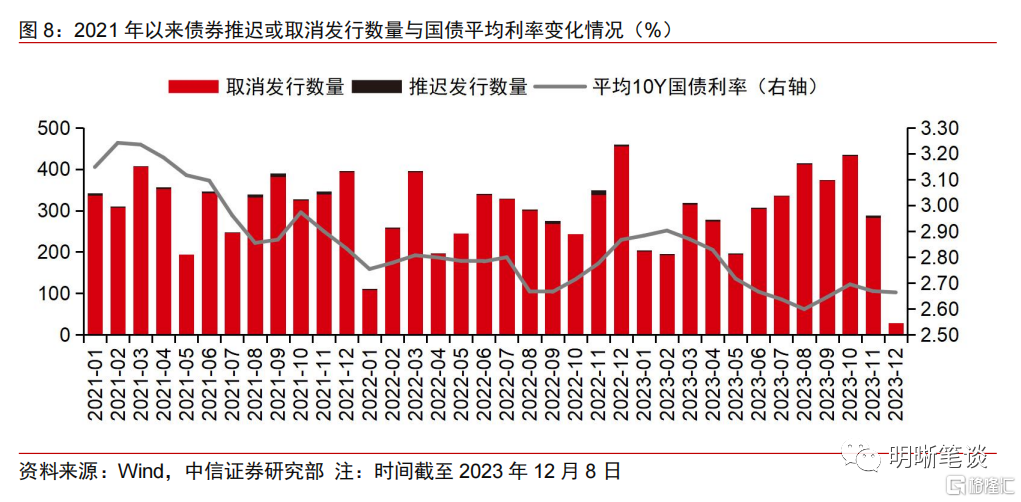

在市场调整期间,取消或推迟发行的债券数量边际增加。回顾2021年以来债券市场取消和推迟发行数量变化情况,在国债利率上行的时期,推迟与取消发行的债券数量边际增多,例如2022年11-12月的债市调整时期,取消与发行数量由2022年10月的244笔增至2022年12月的460笔,其原因主要在于发行人在较高利率环境出于降低融资成本的需求,推迟或取消发行债券的性价比相对更高。

浮息债可稳定发行人融资成本,在债市调整时期更受主体欢迎。相较于固息债,浮息债在利率调整的环境下,其票息挂钩基准利率的特性使其在不同利率环境下能够调整发行人的融资成本,具有较好的吸引力。这种灵活性为发行人提供了更多选择,有助于降低融资风险,提高债务管理的效率。

浮息债估值相对更稳定

浮息债久期较低,其估值对于利率变动较不敏感。在不考虑违约风险的情况下,持有债券的主要风险来源于价格的波动风险,而债券的估值与收益率变动之间存在强相关性。久期作为一项衡量债券回收现金流的平均时间指标,反映了债券价格对利率变动的敏感性。一般而言,久期越低,对于利率变动的敏感性越低,价格变化更加稳定。我们对比存量浮息债与固息债的平均修正久期分布情况发现,在不同剩余期限下,浮息债的修正久期均低于固息债,剩余期限越短,二者之间的差异相对越大。

浮息债的实际市场稳定性表现优于固息债。我们以2021年3月由同一发行人发行,期限均为3年的2笔证金债为例说明浮息债的估值稳定性。从2022年的6月至2023年12月,债券市场经历“牛—熊—牛—震荡”的周期波动,浮息债估值的波动率低于固息债,在债券市场调整时期,浮息债相对于固息债的价格下跌幅度更小,估值更为稳定。

浮息债估值存在的挑战

相较于固息债,浮息债估值难度提升。对于浮息债而言,由于其未来票息的不确定,需结合收益率曲线预测未来票息,而部分浮息债可能存在挂钩的收益率曲线不完整的情况,加大估值难度。此外,浮息债挂钩的基准利率的期限低于浮息债自身的期限,因此在市场运行过程中存在挂钩的短端基准利率与实际的长端利率走势并不完全一致的可能,放大其价格波动。

当前我国浮息债挂钩基准利率的类型较少,部分基准利率的更新频率较低。目前我国浮息债市场主要挂钩的基准利率包括DR007、1年期LPR、5年期LPR利率,挂钩其余类型基准利率的产品占比较低,未来挂钩基准利率的品类或有望进一步丰富。同时部分产品挂钩LPR等政策利率,其变化周期取决于央行的货币政策操作,变化可能滞后于市场利率的变化,因此在债券调整过程中存在性价比低于固息债的情况。

风险因素

监管政策收紧导致融资环境恶化;个别信用事件冲击市场等。

资金面市场回顾

2023年12月20日,银存间质押式回购加权利率大体上行,隔夜、7天、14天、21天和1个月分别变动了1.37bps、3.86bps、3.65bps、-2.27bps和2.65bps至1.58%、1.80%、2.45%、2.99%和2.90%。国债到期收益率全面上行,1年、3年、5年、10年分别变动0.50bps、2.47bps、2.21bps、0.65bps至2.30%、2.41%、2.51%、2.62%。上证综指下跌1.03%至2902.11,深证成指下跌1.41%至9158.44,创业板指数下跌1.36%至1802.88。

央行公吿称,为维护年末流动性合理充裕,2023年12月20日人民银行以利率招标方式开展了2850亿元逆回购操作。当日央行公开市场开展1340亿元7天逆回购操作及1510亿元14天逆回购操作,当日有2650亿元逆回购到期和900亿元国库现金定存到期,实现流动性净回笼700亿元。本周二到周五,共有9910亿元逆回购到期和900亿元国库现金定存到期。

【流动性动态监测】我们对市场流动性情况进行跟踪,观测2017年开年来至今流动性的“投与收”。增量方面,我们根据逆回购、SLF、MLF等央行公开市场操作、国库现金定存等规模计算总投放量;减量方面,我们根据2020年12月对比2016年12月M0累计增加16010.66亿元,外汇占款累计下降8117.16亿元、财政存款累计增加9868.66亿元,粗略估计通过居民取现、外占下降和税收流失的流动性,并考虑公开市场操作到期情况,计算每日流动性减少总量。同时,我们对公开市场操作到期情况进行监控。

可转债市场回顾及观点

可转债市场回顾

主要宽基指数:上证指数(-1.03%),深证成指(-1.41%),沪深300(-1.10%),创业板指(-1.36%),中证转债(-0.25%)。转债市场个券升少跌多。中信一级行业中,煤炭(0.37%)、电力及公用事业(0.05%)升幅靠前;计算机(-3.11%)、传媒(-3.1%)、综合金融(-2.44%)跌幅靠前。A股成交额约6818.00亿元,转债成交额约393.38亿元。

深科转债(8.82%,转债余额2.00亿元)、花王转债(7.88%,转债余额1.56亿元)、鸿达转债(3.4%,转债余额3.37亿元)、丝路转债(3.36%,转债余额2.40亿元)、兴瑞转债(3.05%,转债余额4.62亿元)升幅居前;丽岛转债(-14.13%,转债余额3.00亿元)、金钟转债(-10.13%,转债余额3.50亿元)、雅创转债(-9.49%,转债余额3.63亿元)、金现转债(-8.05,转债余额2.03亿元)、溢利转债(-6.94%,转债余额0.54亿元)跌幅居前。

可转债市场周观点

上周转债市场跟随正股市场小幅下跌,转债市场成交额小幅回落。

上周权益市场小幅下跌,市场对经济的预期相对于政策目标存在较大上修空间,出清过程缓慢。市场主要关注点在于:(1)本次中央经济工作会议体现出客观、积极的宏观政策基调。新型工业化、数字经济、人工智能、战略性新兴产业领域(生物制造、商业航天、低空经济)、大规模设备更新和消费品以旧换新有望成为明年得到财政支出支持的方向和领域。(2)11月金融数据弱于市场预期,经济数据显示我国经济复苏状况有一定改善,但向后看复苏斜率的提升仍需需求的实质性回升。(3)美联储加息落幕几成定局,美联储或于明年年中前后开启降息,2024年有可能会成为全球货币和流动性宽松之年。权益市场,建议关注大科技方向以及明年出口有望持续改善的领域。

上周转债市场跟随权益市场小幅下跌,转债市场价格中位数从118.29元下降至117.38元,我们经常观测的90_115股性估值从22.00%下降至21.04%。近期权益市场表现较弱,但转债市场估值并未像以往那样大幅压缩,成交量也并未大幅走弱,转债市场整体表现较为坚挺。但值得注意的是,持续两年缺乏赚钱效应导致投资者耐心开始消失,年末赎回压力或有所加大,“固收+”变为“固收-”或许会带来估值压缩风险。在权益市场震荡、转债市场磨底的阶段,平衡型转债的性价比较为凸显,进可攻退可守,建议优先增配平衡型转债。其次是挑选即将到期的偏债型转债,短期经济乐观预期难有全面发酵背景下低价券也需重视,规避信用风险的前提下获取较高的到期收益率还可博弈下修转股价。弹性标的则需要考虑行业方向,具体建议关注:一是以华为产业链为核心关注TMT和汽车零部件,在产业趋势的动态演进中寻找短期高景气产业主题的转债映射;二是高端制造相关的成长方向,中长期围绕产业转型升级带来的国产替代和出口超预期,建议关注工程机械、半导体、信创等;三是稳健为上的水利水电、环保行业。

高弹性组合建议关注:银轮转债、金诚转债、瑞鹄转债、精测转债、川投转债、测绘转债、苏租转债、合力转债、祥源转债、商络转债。

稳健弹性组合建议关注:神马转债、宙邦转债、精锻转债、天能转债、优彩转债、福立转债、华正转债、赛特转债、华懋转债、广泰转债。

风险因素

市场流动性大幅波动,宏观经济增速不如预期,无风险利率大幅波动,正股股价超预期波动。

注:本文节选自中信证券研究部已于2023年12月21日发布的《债市启明系列20231221—浮息债:穿越波动》报吿,证券分析师:中信证券首席经济学家 明明 执业证书编号: S1010517100001

首席资管与利率债分析师:章立聪 执业证书编号: S1010514110002;周成华 执业证书编号: S1010519100001;彭阳 执业证书编号: S1010521070001

首席信用债分析师:李晗 执业证书编号: S1010517030002;徐烨烽 执业证书编号: S1010521050002;丘远航 执业证书编号: S1010521090001

大类资产首席分析师:余经纬 执业证书编号: S1010517070005;赵云鹏 执业证书编号: S1010521120002;秦楚媛 执业证书编号: S1010523020001