本文来自格隆汇专栏:张忆东,作者:张忆东

投资要点

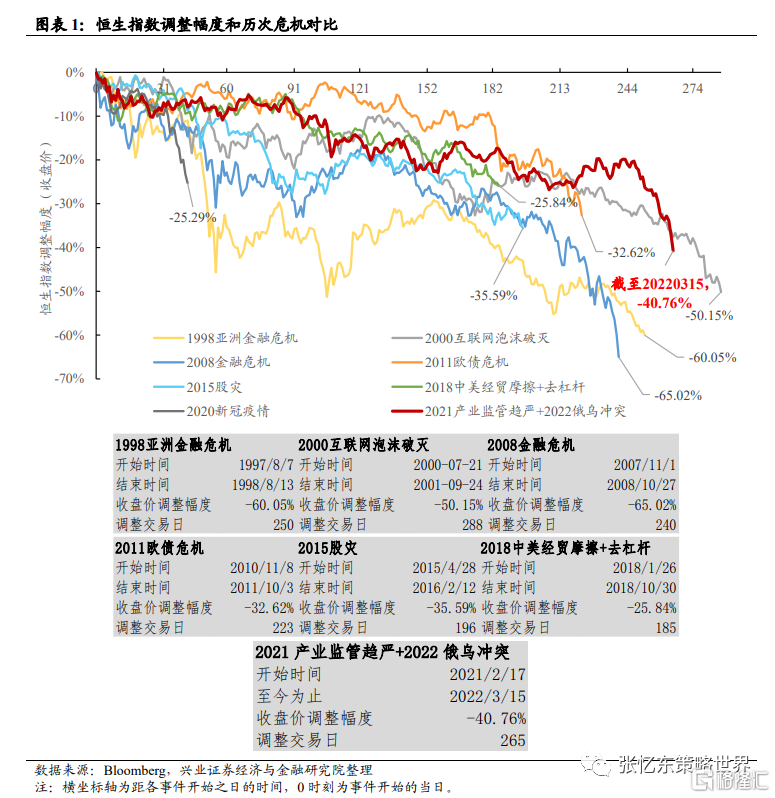

一、参考数次海外风险时港股市场的调整,港股已处于“危机”模式

二、出现股灾经常因为有估值泡沫,“估值底部”的港股为什么也能“股灾”?

2.1、互联网、生物医药、新消费等港股明星板块的基本面逻辑被颠覆。

2.2、港股市场行业结构改变,互联网、新兴消费的占比较大,拖累恒指。2022年初以来,我们看好低估值央企国企的机会,相对看好国企角度占比较大的香港红筹指数(HSCCI)。(详参20220107《优质央企港股的配置良机》)

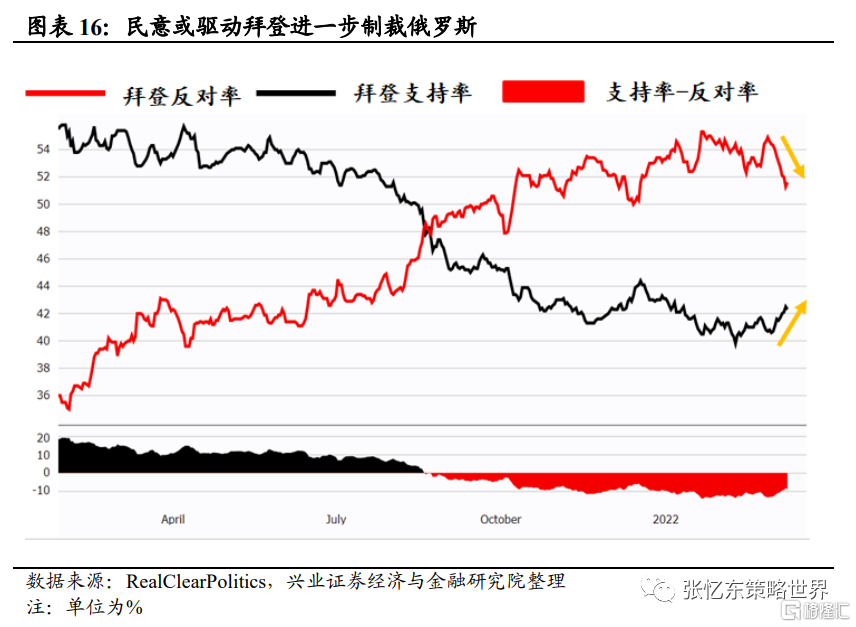

2.3、俄乌冲突引发市场游戏规则改变,国际投资者中长期预期出现改变,对于大国博弈及潜在制裁风险进行提前释放。1)美国SEC认定有退市风险的“被识别主体”,这记警钟成为中概股及港股从正常调整,走向各种“鬼故事”自我实现自我强化的“股灾”、“危机”模式的导火索。2)海外担忧的“鬼故事”包括疫情反弹、中国经济增速下行、西方制裁俄罗斯殃及中国等风险。

三、历史不会简单重演,但可以借鉴1997-98年金融危机期间,港股是如何从西方炒家主动挑起的“金融攻击”中脱困的?依靠维稳的力量!

1997 年10 月22日国际炒家开始对香港全线出击。1998年8月国际炒家卷土重来,港府同时在股市与期市上进行应对,主动大举做多,并限制做空。1)香港金管局让香港特区政府用外汇基金买入港元, 并且把买到的港元存入香港银行。2)在股市中,金管局动用外汇基金大手买入恒指蓝筹成分股托市。3)为响应港府号召,从8月24日起24家蓝筹、红筹上市公司开始在市场上回购股份。4)1998年8月31日,港府出台限制卖空等举措,以巩固成果。

四、这次离岸中国资产如何摆脱“金融攻击”困境?

4.1、离岸市场短期稳住需要“有形之手”维稳,中国政府对近期离岸市场的大幅波动已快速应对,短期反弹或类似2018年10月。因为港股和中概股已形成自我强化、漩涡式下跌的危机模式,需要防止离岸资产危机通过互联互通机制深化。3月16日国务院金融稳定发展委员会召开专题会议,研究当前经济形势和资本市场问题。会议由中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤主持。

1)关于宏观经济运行,切实振作一季度经济,货币政策要主动应对,新增贷款要保持适度增长。2)关于房地产企业,要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案,提出向新发展模式转型的配套措施。3)关于中概股,目前中美双方监管机构保持了良好沟通,已取得积极进展,正在致力于形成具体合作方案。中国政府继续支持各类企业到境外上市。4)关于平台经济治理,稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改工作,红灯、绿灯都要设置好,促进平台经济平稳健康发展,提高国际竞争力。5)关于香港金融市场稳定问题。

4.2、中期港股筑底行情以及港股恢复正常化和理性投资环境仍需要较长时间,部分中期风险仍未充分解除或尚未被证伪。1)俄罗斯和美国斗法不会戛然而止,对于海外经济、金融体系不排除还会有黑天鹅事件。包括,二季度美联储加息、美国滞胀压力大,导致美股进一步调整风险,大宗商品市场“去杠杆”风险。2)等待对中国经济以及疫情防控的担忧减弱。

五、如何应对当前“非理性下行”的危机模式?短期敬畏市场,市场大波动状态下避免使用杠杆追涨抄底;中期立足基本面,多看投资的本质

5.1、短期敬畏市场,虽有维稳的政策利多,但离岸股市短期波动过于激烈,不建议贸然地“加杠杆”追反弹。1)短期在维稳利多下将出现short squeezing式反弹,做空中国离岸资产太拥挤,但是,避免追高。2)反弹的持续性,需等待更多维稳政策和基本面信心恢复。3)A股与离岸市场生态及游戏规则不同,A股长期结构性机会更多更持续。4)对外资撤离的问题,不必过度悲观。

5.2、立足中期,建议投资者可以乐观一点,淡化“市场先生”的短期癫狂,多看投资的本质——企业长期价值。立足估值安全边际、基本面和筹码面的确定性,精选优质中国资产。1)首先做好坚守,特别是“类债券”深度价值的优质国企央企,包括,金融、地产、电信运营商、新能源运营商、能源等。2022年是国企改革三年行动的攻坚之年,央企更能适应当前的政策环境的变化,受益于“稳增长”。2)其次,耐心布局成长型股票“被错杀”机会。

风险提示:地缘政治风险;中、美经济增速下行;美国持续高通胀,美国货币政策提前超预期收紧;大国博弈风险;新冠疫情变异超预期

报吿正文

一、参考数次海外风险时港股市场的调整,港股已处于“危机”模式

跟上世纪90年代后期至今的历次港股大熊市相比,近期港股已进入危机模式。自2021年2月以互联网行业监管政策为契机、俄乌战争为加速器的港股大调整,截止到2022年3月15日,时间上已经仅次于2000-2001年互联网泡沫时的调整,幅度上40.76%,仅次于2008年金融危机、互联网泡沫、1997-1998年亚洲金融危机。

近期,港股和中概股市场的羊群效应明显,大幅下跌成为继续下跌的最直观的理由。恒生指数风险溢价都处于历次危机的高点,无论是以10年期美债收益率作为基准衡量的恒生指数风险溢价,还是以10年期中债收益率作为基准衡量。恒生指数PB(3月11日)仅0.84倍,创历史新低。

二、 出现股灾经常因为有估值泡沫,“估值底部”的港股为什么也能“股灾”?

历史上各国股市的股灾往往都源于估值泡沫的破灭,比如1929年、1987年、2001年美股股灾。港股1997-1998年也是发生在估值泡沫背景下,另外几次的大幅调整时,香港恒指的估值都不算特别便宜。

为什么这一次,港股已经在“估值底部”仍出现非理性大跌?2022年初恒生指数PB已经在1倍附近,然而2022年初至今(20220101-20220315)恒生指数又下跌了21.3%。

2.1、互联网、生物医药、新消费等港股、中概股明星板块的基本面逻辑被颠覆,估值体系崩塌

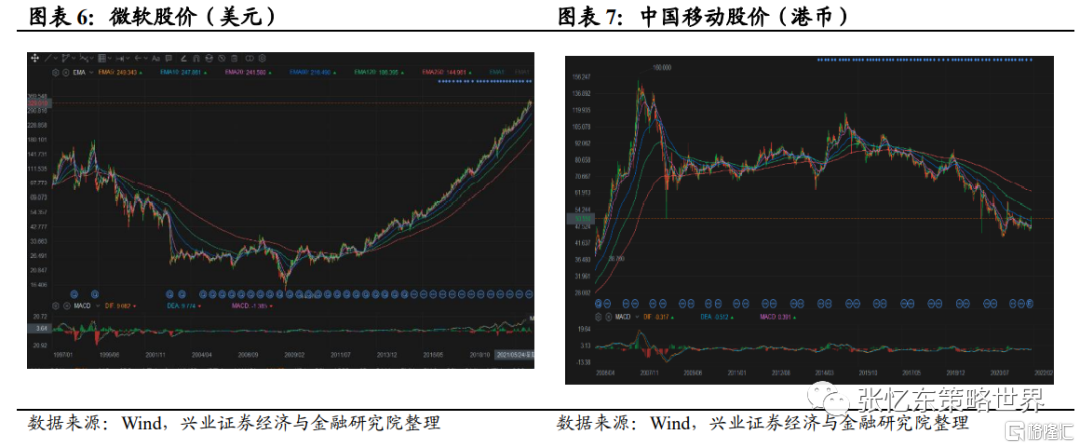

互联网从高增长高估值的成长股走向价值股。互联网行业本身进入流量红利放缓的阶段,以往互联网平台们还可以把生态圈作为竞争优势以及股票高估值的基础,但是,随着2021年政策反垄断、共同富裕导向的变化下,这反而成了麻烦和拖累。最终,中国这些互联网公司未来可能出现分化:一种是能够走向高科技产品化,获得涅槃、新生,类似谷歌、特斯拉,而另一种就是平稳增长,成为高分红的价值股,类似2007年历史高点至今的中国移动、1999年之后2013年之前的微软。

生物医药的逻辑其实与互联网类似。“me-too”式的同质化创新策略之下行业内卷,某些过热领域更是呈现出“扎堆创新”的景象,赛道的拥挤使得产品在上市后面临激烈竞争。控费降价新常态下,这类创新也不再具备应有的临床价值和回报率。只有以临床需求为导向的真正的差异化创新和质量升级才是可持续发展方向,只有未来具有持续发展潜力的自主创新企业才能享受成长股的估值。

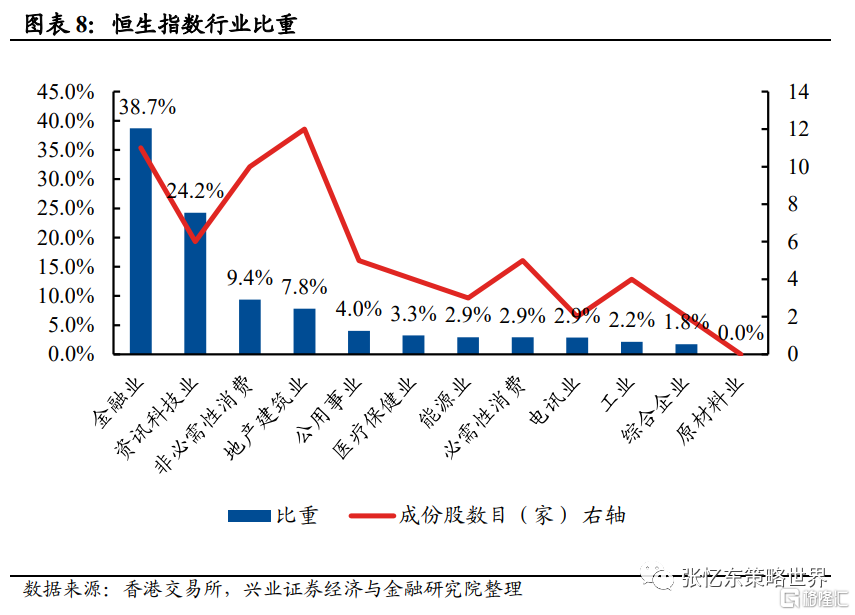

2.2、港股市场行业结构改变,互联网、新兴消费的占比大,拖累恒指

自2018年以来,港股积极引入新经济股票,港股市场结构发生了较大变化,随之而来的是,港股的主要指数特别是恒指和恒生国企指数的编制方式出现大幅调整。最大的变化是,互联网为代表的资讯科技在恒指的占比高达24%,因此,这轮下跌中恒指受拖累严重。资讯科技业占比接近80%的恒生科技指数,更惨烈。

基于对产业监管政策和行业景气的判断,2022年初以来,我们看好低估值央企国企的机会,相对看好国企角度占比较大的香港红筹指数(HSCCI)。(详参20220107《优质央企港股的配置良机》)

2.3、俄乌冲突引发市场游戏规则改变,国际投资者中长期预期出现改变,对于大国博弈及潜在制裁风险进行提前释放

首先,“百年未有之大变局”,今年更加凸现,国际规则被破坏,国际投资者对于大国博弈的长期影响进行提前避险。无论普京针对乌克兰的特别军事行动,还是西方制裁所体现的极端无底线,都打破了二战之后国际秩序的很多基本共识,让全球的机构投资者担心世界回归到黑暗森林的混沌时代。

其次,美国SEC认定有退市风险的“被识别主体”,敲响了中概股退市的警钟,这成为中概股及港股从正常调整,走向各种“鬼故事”自我实现自我强化的“股灾”、“危机”模式的导火索。

3月中旬美国证监会(SEC)发布消息,依据美国《外国公司问责法案》认定了五家在美上市公司为有退市风险的“被识别主体”,这成为中概股及港股暴跌的导火索。暴跌之后资金的踩踏、做空资金的屠杀进一步形成恶性循环。

美国《外国公司问责法案》要求美国证监会将符合下列条件的公司认定为“被识别主体”(Commission-IdentifiedIssuers):(1)聘用了美国上市公司会计监督委员会(下称“PCAOB”)无法对其开展检查或调查的审计事务所,且(2)经PCAOB认定,上述无法检查或调查的状态由所在地政府的立场所造成。美国证监会将在某公司被连续三年认定为“被识别主体”后,尽快颁布禁令禁止其证券在任何美国交易所或场外市场进行交易。

而根据中国相关法律规定,审计底稿应存放在境内,未经有关主管部门同意不得出境。因此,大部分中概股都面临被认定为“被识别主体”从而退市的风险。截至2022年3月10日,美股的中概股公司,扣除大股东持股以及通过第二上市、ADR转换、双重上市等方式在港股流通股本,在美流通市值规模约为3201亿美元。如果用美股机构投资者持有中概股规模来看,以3月10日中概股收盘市值计算,美股机构持股规模预计约为2417亿美元。

第三,海外投资者担忧的中国资产“鬼故事”,主要包括中国内地和香港疫情的反弹、中国经济增速下行、西方制裁俄罗斯殃及中国等风险。

三、历史不会简单重演,但可以借鉴1997-98年金融危机期间,

港股是如何从西方炒家主动挑起的“金融攻击”中脱困的?

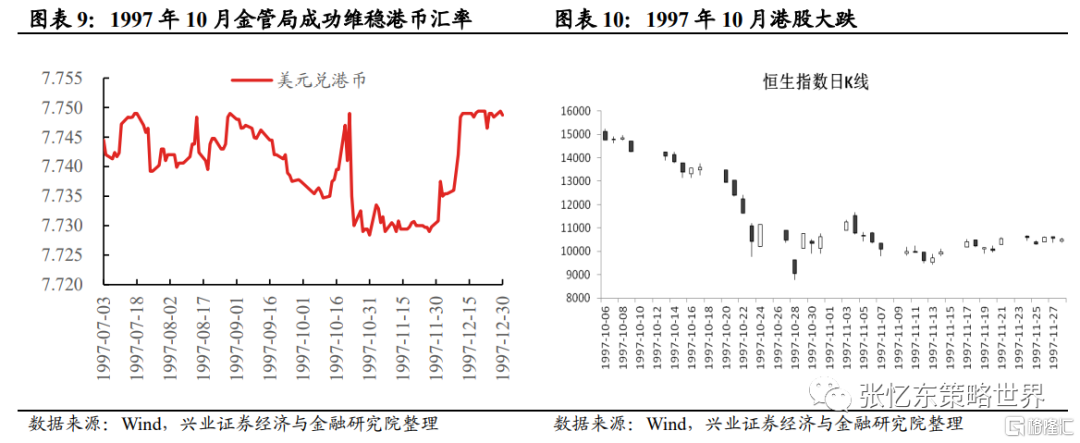

1997-1998年东南亚金融危机的背景是国际炒家对东南亚各国货币进行狙击,引发地区性金融危机。当时的东南亚国家在外汇储备尚不充分的条件下过早地放开了资本项目管制,但同时仍然实行着固定汇率制。再者这些国家的经济基本面存在一定缺陷。这给了索罗斯等国际炒家以可乘之机,并开始押注各国放弃固定汇率制。在国际炒家的攻击下,各国相继放弃固定汇率制,汇率一泻千里。避险情绪的上升导致短期资本从其他亚洲国家和地区撤离,金融危机开始蔓延。国际炒家有了成功经验后,开始将目标转向经济基本面更好的香港。

第一次危机,1997 年10 月22日国际炒家开始对香港全线出击, 大举沽空港股和港汇。金管局不得不在市场上抛售美元吸纳港元以稳定联系汇率制度。同时大幅加息,最优惠利率由8.75%提高到9.5%,隔夜拆息率由9%提升至300%。这些措施稳定了汇率,港元汇价在一段时间内保持着比较稳定的局面。然而高息效应下,股市大幅下跌,恒生指数10月23日下跌1211.47点,跌幅10.4%,港股市值减少了14 .5 %。10月22日到10月28日间恒生指数下跌了3343.2点,跌幅达27%,港股市值累积损失达7000 亿港元。这一次港币危机中,1997年10月港币危机中,香港当局虽然稳定了汇率,但间接造成了股灾。

第二次危机,1998年8月国际炒家卷土重来,这次危机中港府决定同时在股市与期市上进行应对,主动大举做多,并限制做空。

1)香港金管局让香港特区政府用外汇基金买入港元, 并且把买到的港元存入香港银行。这样机构投机者从银行借走的港元,通过特区政府又存回银行, 在外汇市场上和货币市场上供求平衡, 汇率和利率均保持稳定。

2)在股市中,金管局动用外汇基金在8 月14 日入市坐庄,大手买入恒指蓝筹成分股托市,13 天内把恒指逐步推至接近8000 点水平,耗资达1000亿港元。

3)在期市中,金管局大举买入8月期指, 同时卖出9月期指,拉开8 月期指与9 月期指之间的差距,使炒家转仓卖出9月期指的保证金成本加大。

4)为响应港府号召,从8月24日起24家蓝筹、红筹上市公司开始在市场上回购股份。

5)1998年8月31日,港府出台限制卖空等举措,以巩固成果:限制放空港元,股票和期货交割期限由14天缩短为2天;增加银行体系流动资金,以减少受到冲击的机会;降低期指的杠杆作用,将每张期货面额由5万港元/10000点拉高至12万港元/10000点,同时调降大量持仓申报限额,由500单位降为250单位,迫使炒家暴露身份;股市引入限价放空制度,且期指空方不能主动售予买盘,只能被动地让买盘来入货。

四、这次离岸中国资产如何摆脱“金融攻击”的困境?

4.1、离岸市场短期稳住需要“有形之手”维稳,中国政府对近期离岸市场的大幅波动已快速应对,短期反弹或类似2018年10月

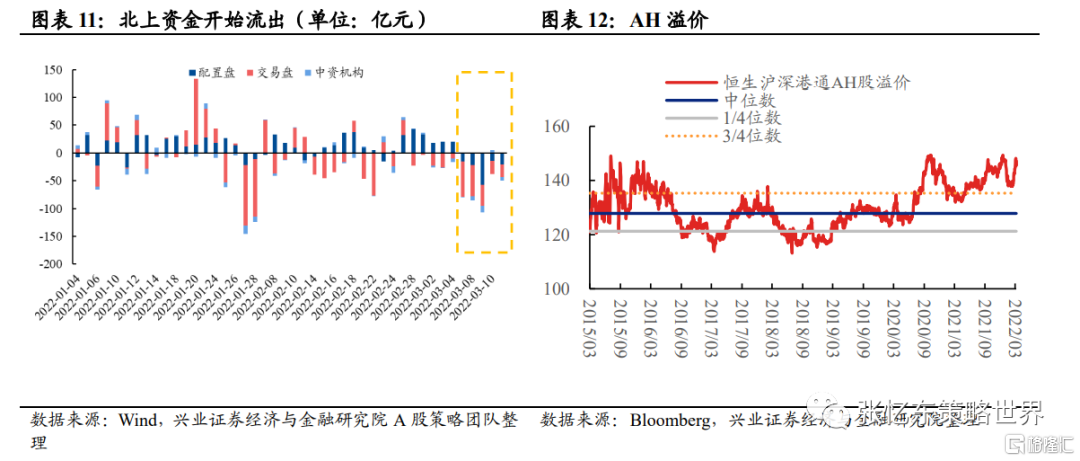

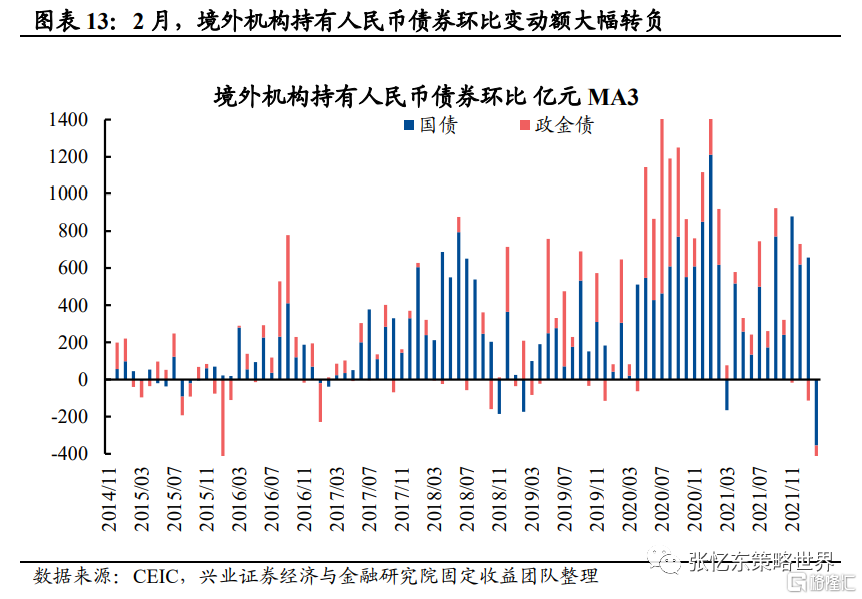

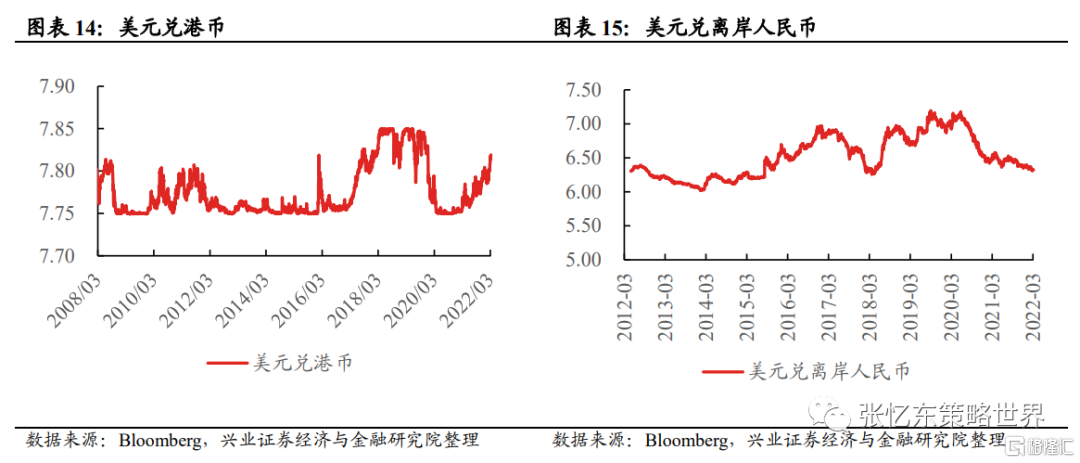

因为港股和中概股已形成自我强化、漩涡式下跌的危机模式,需要防止离岸资产危机通过互联互通机制深化。俄乌冲突的影响持续发酵,引发大国博弈、金融和经济制裁的潜在风险,叠加海外滞胀风险、美联储持续鹰派等因素,近期外资流出中国资产的趋势明显加强,不只是从港股流出,比较超预期的从A股和国债市场的流出。需要警惕离岸资产危机通过互联互通机制深化,导致在岸股市、债市、汇市的波动。

3月16日国务院金融稳定发展委员会召开专题会议,研究当前经济形势和资本市场问题。会议由中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤主持。

1)关于宏观经济运行,切实振作一季度经济,货币政策要主动应对,新增贷款要保持适度增长。

2)关于房地产企业,要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案,提出向新发展模式转型的配套措施。

3)关于中概股,目前中美双方监管机构保持了良好沟通,已取得积极进展,正在致力于形成具体合作方案。中国政府继续支持各类企业到境外上市。

4)关于平台经济治理,稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改工作,红灯、绿灯都要设置好,促进平台经济平稳健康发展,提高国际竞争力。

5)关于香港金融市场稳定问题,内地与香港两地监管机构要加强沟通协作。

4.2、中期港股筑底行情以及港股恢复正常化和理性投资环境仍需要较长时间,部分中期风险仍未充分解除或尚未被证伪

首先,海外风险还没有充分释放。俄罗斯和美国斗法不会戛然而止,对于海外经济、金融体系不排除还会有黑天鹅事件,美股的中期调整压力还将影响全球股市。

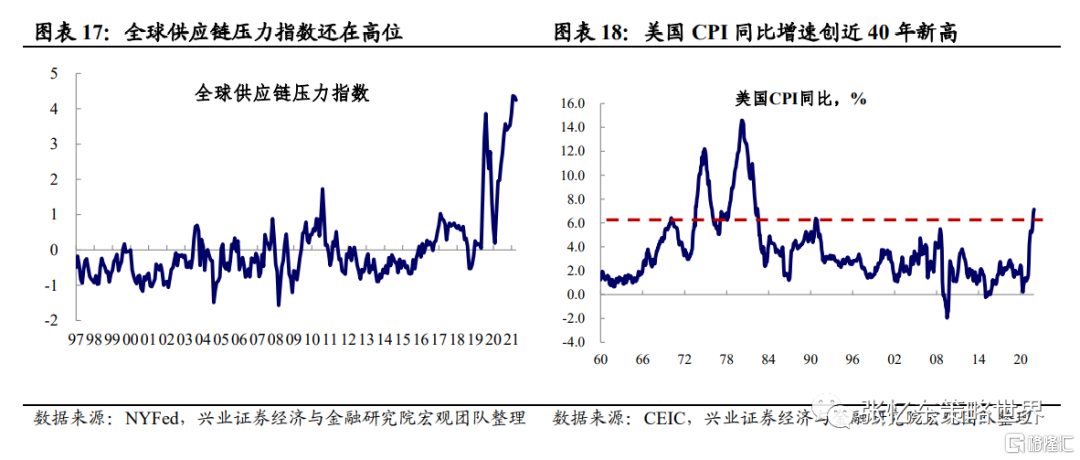

二季度美国滞胀压力大。近期纽约联储公布的全球供应链压力指数处于历史的高位,尚无回落的迹象。上半年美国高通胀大概率具有粘性,较难回落。

美联储 3、5、6 月 FOMC 利率决议可能持续鹰派。一旦美联储持续加息,警惕大宗商品市场上加杠杆做多的金融机构出现“去杠杆”冲击,影响全球。

美股2季度后期开始,有进一步调整的风险。当前,美股的盈利预期不低,风险溢价水平不高,中期两种趋势可能相反。截至3月11日,标普500指数2022年EPS预期增速为6.9%;截至3月11日,股权风险溢价为3.4%,只是接近2008年以来的均值水平。

其次,等待投资者对中国经济以及疫情防控的担忧情绪的减弱。可以关注中国3月份高频的微观经济数据,跟踪货币政策和财政政策稳增长的落实情况,等待4月份政治局会议对于中国经济1季度工作总结和后续工作的安排部署。基于3月份中国内地疫情的反弹,我们认为2季度中国经济政策环境有望继续保持宽松。

五、如何应对当前“非理性下行”的危机模式?

短期敬畏市场,市场大波动状态下避免使用杠杆追涨抄底;中期立足基本面,多看投资的本质

5.1、短期敬畏市场,虽有维稳的政策利多,但离岸股市短期波动过于激烈,不建议贸然地“加杠杆”追反弹

短期在维稳利多下将出现short squeezing式反弹,做空中国离岸资产太拥挤,但是,避免追高。当前全球政治和经济形势充满不确定性,继续规避受中美两国监管政策冲击的资产。

反弹的持续性,需等待更多维稳政策和基本面信心恢复。离岸中国资产的所谓转机,可以借鉴1997-1998年那一次遭受海外做空实力的“金融攻击”时的应对方式:

中国香港特区的相关维稳言行,比如,真金白银救市,限制做空等。

产业资本积极行动:1)鼓励权重公司自己进行大规模回购;2)鼓励央企国企为代表的产业资本趁机收购离岸优质中国资产。

信心比黄金更重要,等待中国资产赚钱效应的恢复,等待投资者恢复对中国资产的信心。

A股与离岸市场生态及游戏规则不同,面对海外的“金融攻击”具有更强的自我维稳的能力、政策维稳的意愿,出现更多“被错杀”的长期结构性机会。

A股作为境内资金主导、以“热爱中国、相信中国”的本土投资者主导的本土市场,基本面、预期层面、资金面、筹码面更加自主可控,与“资金面和基本面分裂”的离岸市场在市场生态环境及游戏规则有很大不同。

习近平同志关于“百年未有之大变局”的论述,有助于投资者深刻理解中美关系的深刻变化对离岸中国资产的影响,深刻理解香港资本市场的生态环境已随着中美关系的深刻变化而走向质变。

当前市场担心外资撤离的问题,其实不必过度悲观,不必因噎废食,在短期压力面前仍要保持资本市场开放的大国自信,增强海外投资者投资中国的信心。

始终保障海外投资者合理宽松的交易环境以及资金进出自由。毕竟,持股市值占比不足5%的海外投资者也并非铁板一块,一旦做多的赚钱效应显著超过做空的赚钱效应,外资又会趋势性回归。

做好自己正确的事情,疏导比封堵强,强扭的瓜不甜。一旦中国经济趋势(包括疫情防控的影响)、货币财政及相关产业政策能让境内的投资者恢复对中国资产的信心,外资并不是跟赚钱过不去的海外政客,也会先对中国A股恢复信心,进而对香港股市和离岸中国资产恢复信心。

5.2、立足中期,建议投资者可以乐观一点,淡化“市场先生”的短期癫狂,多看投资的本质——企业长期价值

投资者面对中国股市(A股和港股)的底部区域,应该淡化“市场先生”短期的癫狂,淡化指数短期的大幅波动,寻找长期“自信的力量”,聚焦中长期估值安全边际以及基本面、筹码面的确定性,主要工作应该是精选并“怀着怜悯的心”逢低耐心地布局优质中国资产。

首先,做好坚守,特别是深度价值的优质国企央企“不死鸟”,包括,金融、地产、电信运营商、新能源运营商、能源等“类债券”价值股。原因在于:

1)规范靠谱、政策呵护,监管风险小。2022年是国企改革三年行动的攻坚之年、收官之年,央企更能适应当前的政策环境的变化,受益于“稳增长”。

2)信用评级高,渠道便利,融资成本低。

3)安全边际高。低估值,公司治理规范。港股央企大多属于deep value。

4)外资机构占比相对较低。

其次,耐心布局中国优质成长股被市场恐慌情绪“错杀”的机会。立足长期中国经济高质量发展的未来增长点,当前中国的部分优质成长型股票已经出现了“被错杀”机会,特别是立足中国“自主可控、补短板”的高科技及先进制造业细分龙头,以及顺应“共同富裕”新时代的消费服务业成长型龙头。立足跌深反弹,阶段性进攻是要精选绩优成长股,注重估值和业绩之间的性价比、预期差。

精选半导体、光伏、跟数字经济相关计算机等,仍具有高景气度的成长股。

社会服务业(快递物流、餐饮旅游等)、农业养殖、物业等景气度相比2021年改善的行业。

关注新能源车、军工、医药行情以及互联网行情将呈现显著分化,立足于中期价值和业绩高性价比可逢低布局、做波段。

风险提示

地缘政治风险;中、美经济增速下行;美国持续高通胀,美国货币政策提前超预期收紧;大国博弈风险;新冠疫情变异超预期。