作者:柴佳音

來源:投中網

2020年的IPO大爆發,是否為一場必然?一級市場上,醫療熱所導致的估值虛高問題該如何應對?選定醫療,又能否成為VC/PE抵抗風險的“靈丹妙藥”?

2020年6月29日,資本市場出現了極為罕見的一幕。

當日9點30分,上交所的銅鑼即將敲響,72歲的甘李藥業創始人甘忠如線上寄語難掩激動,“作為首家掌握產業化生產重組胰島素類似物技術的中國企業,甘李藥業使得中國成為世界上少數能進行重組胰島素類似物產業化生產的國家之一。”

幾乎同時,港交所的鑼聲如約而至,中國最大腫瘤醫療集團海吉亞醫療及中國最大微創外科手術器械及配件平台康基醫療登陸港股。

同一日內,三家百億巨頭的集結,瞬間將醫療賽道的熱度推向了最高點。不僅如此,這場數年未遇的醫療IPO盛宴,匯聚了頂配的VC/PE陣容:啟明創投、華平投資、TPG、博裕資本、中信資本、華蓋資本等紛紛在列:頭部資本不甘示弱,意在押注屬於中國醫療的大時代。

近年來,資本市場整體下行,具有抗週期屬性的醫療行業一直是VC/PE的“心頭好”。如此看來,2020年的IPO大爆發,是否為一場必然?一級市場上,醫療熱所導致的估值虛高問題該如何應對?選定醫療,又能否成為VC/PE抵抗風險的“靈丹妙藥”?

同比漲幅155%,醫療企業上演“宇宙大爆發”

甘李藥業、海吉亞醫療、康基醫療所引領的這場盛宴並非偶然。

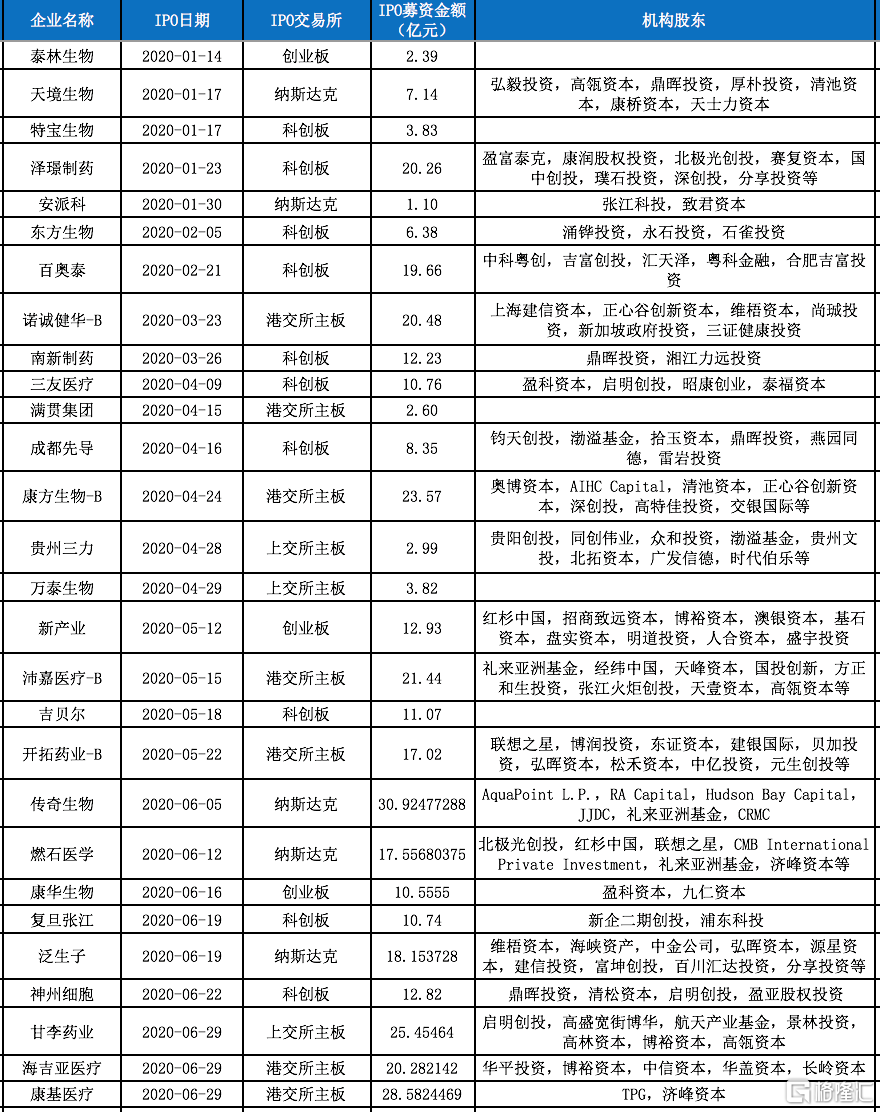

CVSource投中數據顯示,2020年H1,IPO的醫療企業總數高達28家,與2019年H1(11家)相比漲幅高達155%。

從IPO企業背後的機構股東來看,鼎暉投資斬獲4家IPO,為目前的最大贏家;啟明創投、高瓴資本、博裕資本各斬獲3家;紅杉中國、北極光創投、聯想之星、弘暉資本、濟峯資本、正心谷創新資本、清池資本各斬獲2家。

投中網瞭解到,對於部分項目的早期投資者而言,其投資回報率或高達50倍以上。

2020年H1醫療企業IPO列表

(製表:投中網,數據來源:CVSource投中數據)

對於醫療IPO大爆發的現象,啟明創投主管合夥人樑頴宇對投中網分析稱,“主要原因是港交所上市制度改革及隨之而來的科創板、創業板註冊制改革的紅利,使得A股和港股這都成為了醫療企業理想的上市渠道,給投資機構帶來積極的信號。”

華平投資合夥人方敏同樣提到政策對於醫療IPO的正向助力,“公開發行股票市場準入制度的改革,使得二級市場更容易接納新興醫療企業。”

不僅如此,方敏對投中網表示,中國近幾年在醫療行業的重大改革措施打破了舊體制的束縛,為行業的健康發展奠定了長期向好的趨勢。

換言之,在過去十年,大批創新創業的本土醫療企業發展壯大,其中很多都得到了一級市場基金支持,現在到了開花結果的時間。

除了政策及週期的核心因素,此次突發性的疫情成為了醫療IPO爆發的又一推動力。

“疫情的出現,讓公眾更加關注醫療健康投資主題,在經濟大環境不確定的背景下醫療健康行業的抗週期屬性得以凸顯。”方敏稱,“因此,二級市場資金對醫療企業IPO更加追捧,醫療賽道就顯得尤其火爆。”

醫療領域二級市場的熱度已直接傳導至一級市場。

CVSource投中數據顯示,2020年5月,VC/PE活躍度普遍回落,投資數量環比減少23%,與2019年同期相比更是下降60%。但逆勢之下,醫療健康依舊是VC/PE的投資熱點所在,其交易活躍度連續數月蟬聯首位,且大額案例頻發,單筆投資均值明顯上漲。

這樣的“大手筆”策略在被頭部VC/PE所印證。

“2020年以來,我們新投資項目的金額在加大,單一項目金額甚至提升50%左右。”某知名VC董事總經理吳平清曾對投中網表示,“將資金更加向產業龍頭和具有稀缺性、核心競爭力的項目集中,對項目質量的要求更高。疫情並未影響我們的出手節奏,反倒將決策變得更加果斷堅決。”

VC/PE搶灘佈局,投資黃金期已過

2020年,一場史無前例的“醫療熱”正在發酵:眾多VC/PE搶灘佈局,企圖能在醫療“大鍋”裏快速分一杯羹。

“我們已經感受到機構對項目更加激烈的爭奪。”方敏見證了這樣的熱潮,“醫療IPO的爆發一定會吸引更多的一級市場基金進入這條賽道。”

但是,資本市場的魅力在於押注未來趨勢的爆發。當大勢已至,成熟玩家紛紛進入收穫期,這也側面證明,投資的黃金期已過。

畢竟,VC/PE對醫療項目的激烈爭奪已然造成了項目估值的大幅抬升。“近年來,中國每年都有很多新的投資基金出現。多種因素促使科技、醫療等領域許多公司的估值被推高。”樑頴宇表示。

吳平清提到,現在的大中華地區,有點像納斯達克30年之前的樣子,大家都不知道怎麼樣判斷一個估值。然而,估值最終仍取決於生成現金流的能力。因而一個良好的、正常運轉的生態系統,才能獲得來自資本的支撐。

基於此,數位投資人曾對投中網表示,在價值最大化的前提下,團隊會優先選擇產品已上市一段時間且有一定市場規模的企業進行投資。因為一般情況下,處於研發或臨牀階段的早期項目資金需求量巨大,且不確定性非常高。

濟峯資本創始合夥人餘徵坤曾告訴投中網,在濟峯資本的三期基金中,如果碰到一些技術上有創新、滿足臨牀上未被滿足的剛需的項目,他會選擇性地去做一些佈局。“但是,這樣項目的比例會控制在20%之內。”

“現在市場募資困難,我們也需要給LP一個交代,不敢貿然對沒有收入或回報週期過長的醫療企業進行投資,即便有時侯我自己確信企業未來可以成功。”某醫療專項基金管理人劉凱對投中網表示。

“那你覺得遺憾嗎?”面對這個問題,劉凱短暫思考了幾秒,“沒什麼遺憾的,優中選優、適者生存是整個創投圈的第一法則。”

已在華平投資工作13年的方敏對投中網直言,其團隊有時也不得不放棄對估值過高項目的投資。

根據他的經驗,在行業估值週期的不同階段進入,對於最終投資回報的影響區別較大。對於醫療投資的VC/PE“後來者”,“我的建議是不要盲目追求短期回報,要把行業研究做紮實,從投資的第一天起就有長期投資的預期。”方敏表示。

押注醫療不是“靈丹妙藥”

即便有了資本的支持,中國的醫療行業依舊任重而道遠。

樑頴宇回憶稱,甘李藥業創始人甘忠如常説,中國幾乎所有的行業都已追上外國,甚至遠超,但是最讓他痛心的就是醫藥行業。

“市場剛開放時,外資在內地做藥物銷售,也規定內資佔51%股份;但是後來一些外資大藥廠把股份都買走了,而且並沒有把技術真正的引進。”甘忠如曾表示。

因此,甘忠如一直將“技術創新”視作甘李藥業最核心的彈藥,這同時也是中國醫療市場的決勝關鍵。

這是一個漫長的過程。

在開拓藥業上市前夕,聯想之星總經理、主管合夥人王明耀曾對投中網表示,“雖然醫療項目發展會慢一點,但是我們投進去的錢會變成實打實的研發成果。哪怕藥物臨牀三期不行,一期二期也有成果可用,不會歸零。這樣來看,我們也算是贏家。”

換言之,在以快為先的資本市場,醫療項目的“慢”正在逐漸被VC/PE所接受。

在方敏看來,醫療行業的發展趨勢是建立在確定性較強的長期變量基礎之上,投資機構只要把握得好,便可以持續保持穿越傳統經濟週期的長線優勢。

“我們一直堅信,下一個有機會出現BAT量級公司的領域最可能是醫療產業。”劉凱告訴投中網,“市場上已經達成一種共識,‘健康’永遠是朝陽產業。只要醫療企業具有投資價值,資本市場就必然會提供一個通道。”

但是,這是否意味着,押注醫療賽道的VC/PE就獲得了抵抗風險的“靈丹妙藥”?

答案是否定的。“醫療行業是由多個細分行業組成的,每個細分行業的發展並不同步,有其自身的特點和週期。”方敏對投中網表示,“作為投資機構,只有準確把握各個細分行業的發展特點,做好具體項目和時機的選擇,合理佈局,才能真正實現穿越週期的優秀投資回報。”

(應受訪者要求,文中吳平清、劉凱為化名)