本文來自格隆匯專欄:半導體行業觀察 作者: 邵逸琦

1958年4月17日,布魯塞爾世博會正式開幕,共有54個國家和國際組織參加,而蘇聯館和美國館相互毗鄰且規模相當,也是世博園區上面積最大和最受關注的兩個展館。

早在前一年的10月,蘇聯就率先成功發射了第一顆人造衞星。布魯塞爾世博會上的蘇聯展廳沒有忘記展示這一令人矚目的成就,人造衞星的一尊複製品被安置在展館的顯著位置,與此同時,展館內還匯聚了眾多的高科技成果,包括世界上第一座核電廠的模型和一艘核破冰船的模型。

與之相比,美國儘管已經在兩個月前成功發射自己的第一顆人造衞星“探索者1號”,但在展館中卻未展示對應的衞星技術,甚至沒有任何高科技產品,而是把重點放在了生活方式上,天天安排時裝表演,彩色電視機放映着360°電影《美國之遊》,充滿了展示美國式生活優越性的例子。

蘇聯代表科技,美國代表生活,這應該是當時參觀完展館過後,絕大部分歐洲居民的想法,在世博會之外,美國賴以為傲的核技術已經被蘇聯攻克,太空競賽中蘇聯也至少領先了好幾個月,短短几年時間,蘇聯就完成了追趕者與被追趕者身份的轉變。

不過蘇聯的科技領域裏依舊存在着一片空白,這片空白在數十年後已經成長為千億美元的產業,但在當時還遠沒有核彈衞星這般重要。

硅片城市

1947年,威廉·肖克利(William Shockley)、約翰·巴頓(John Bardeen)和沃特·布拉頓(Walter Brattain)成功地在貝爾實驗室製造出第一個晶體管。

1958年,德州儀器工程師傑克·基爾比(Jack Kilby)發明了集成電路(IC),其將三種電子元件結合到一片硅片上,隨後1959年仙童半導體羅伯特·諾伊斯Robert Noyce提交了平面工藝的專利,用鋁作為導電條製備集成電路。

晶體管和集成電路的發明掃清了現代半導體的發展障礙,美國舊金山灣區的硅谷初具雛形,無數有志於半導體發展的科技人才匯聚於此,這裏成為了世界的焦點。

而也正是在此時,意識到晶體管將改變製造、計算和軍事力量後的蘇聯,開始在全國範圍內興建半導體工廠,但這並不足以改變與美國的客觀技術差距,改變的契機始於蘇聯國家無線電電子委員會第一副主席亞歷山大·肖金(Alexander Shokin)對蘇聯主席赫魯曉夫的諫言:“想象一下,尼基塔·謝爾蓋耶維奇,電視可以做成香煙盒那麼大。”

蘇聯的半導體完全可以像核武器一樣,實現彎道超車,這種設想一經提出,就吸引了包括赫魯曉夫在內的蘇聯高層的目光,不懂技術的他們,自認為蘇聯的科學家並不遜色於美國,只要投入更多資金,反超也不過是時間問題罷了。

建設一座蘇聯版的硅谷,也成為了肖金的目標,經過縝密的考慮與抉擇,蘇聯硅谷的最終選址放在莫斯科附近,一座名為澤列諾格勒的城市。

澤列諾格勒在俄語中意為“綠色城市”,最初是為了促進蘇聯紡織業的發展,而在1962年之後,它被重新設計成一個科學天堂。肖金希望它完美,有研究實驗室和生產工廠,還有學校、日託所、電影院、圖書館和醫院,這些都是半導體工程師所需要的,靠近中心的是一所大學——莫斯科電子技術學院,其磚牆立面模仿了英國和美國的大學校園。從外面看,這座城市就像硅谷,只是少了一點陽光。

硅谷有了,接下來就是要生產什麼的問題了,蘇聯沒有肖克利也沒有基爾比,只能沿着美國的路繼續往前,簡而言之就是借鑑,也可以説是照抄。

1963年,克格勃成立了一個新的部門——T局,T即Technology,代表技術,它唯一的使命,就是從國外竊取最新的科學技術,其下設了200餘人的“X線”小組,專門負責與東歐各社會主義國家的情報機構聯手,以各種代表團的名義,從歐美等西方國家獲取先進技術情報。

可能有人會問,蘇聯不能與西方展開正常的貿易與技術交流嗎?還真不能。1949年11月,為了加強對蘇聯的技術封鎖,在美國的提議下,美國與西歐國家祕密成立巴黎統籌委員會,正式名稱為“對共產黨國家出口管制統籌委員會”,簡稱“巴統”。巴統的宗旨是限制成員國向社會主義國家出口戰略物資和高技術,列入禁運清單的有軍事武器裝備、尖端技術產品和稀有物資等三大類上萬種產品。

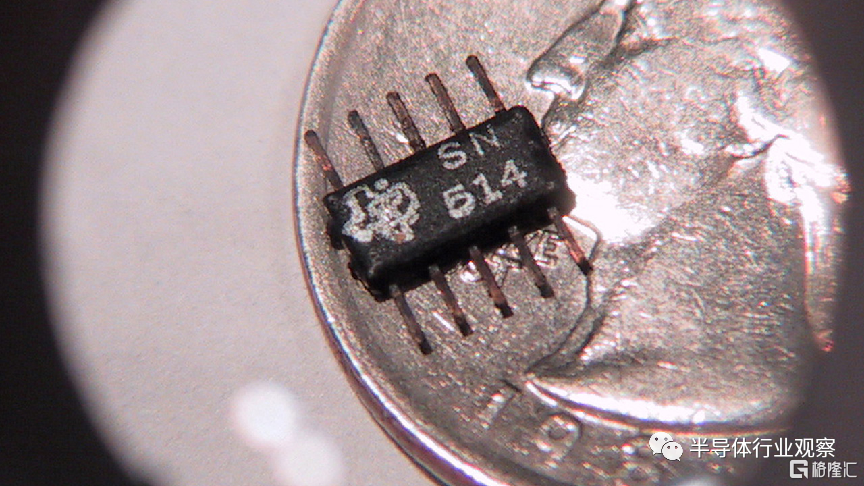

在澤列諾格勒興建的同一時間,一位名叫鮑里斯·馬林(Boris Malin)的蘇聯學生從賓夕法尼亞州學習一年後回來,他的行李箱裏裝着一個小東西——德州儀器的SN-51芯片,是美國銷售的首批集成電路之一,其由一組基於電阻-電容-晶體管技術的六位數字邏輯電路構成,功耗更低,採用較小的扁平封裝,NASA所發射的探索者18號正是搭載了這款芯片。

從蘇聯的角度來看,SN-51這款芯片至關重要,肖金把一羣工程師叫到辦公室,讓他們把芯片放在顯微鏡下,通過鏡頭觀察,“複製它,一一對應,不能有任何偏差。我給你們三個月的時間。”肖金命令道。

這種複製戰略在早期取得了還算不錯的成效,尤其是蘇聯科學家的水平並不遜色於西方國家——若列斯·阿爾費羅夫(Zhores Alferov)與基爾比共享了2000年的諾貝爾物理學獎,他於1963年率先提出半導體雙異質結構,成為了半導體激光器的理論基石。

但這種戰略並不具備可持續性,早期結構簡單的集成電路可以努努力花點時間就搞出來,但在摩爾定律持續生效的情況下,芯片上的晶體管數量幾乎是呈指數級的發展,當蘇聯花一兩年時間完美複製一款芯片時,芯片公司早就推出了對應的升級款,只要美國硅谷不自己停下來,那麼蘇聯硅谷生產的芯片就會永遠落後上幾年。

當然,這僅僅只是澤列諾格勒面臨的問題之一,更大的困境是半導體設備,尤其是需要大規模生產之際,蘇聯在設備上的短板就愈發突出,因此T局除了要蒐集技術和芯片外,還得負責偷運設備:美國中央情報局聲稱,蘇聯幾乎已經獲得了半導體制造所需的所有設備,包括900台用於制、備原材料的西方機器,800台用於光刻和蝕刻的機器,以及300台用於摻雜、封裝和測試芯片的機器。

有了設備也不是一勞永逸的事情,設備會老化會出故障,此時不光需要維修人員,還需要專門的備件,而想要獲取這部分備件的難度,並不比偷一台設備容易多少。

此外,由於蘇聯在材料上也受到了制裁,雖然它本身並不缺少各類礦產,但半導體所需的材料和未提煉的礦石完全是兩碼事,其製備的方法與成品的純度都是一個大難題。

克格勃T局可以利用中立的奧地利或瑞士的空殼公司繞過“巴統”限制,提供一部分設備和材料,但想要大規模生產芯片,這點東西無異於杯水車薪,澤列諾格勒的半導體工廠經常不得不使用不太複雜的機器和不太純淨的材料,如此一來,芯片的良率也就可想而知了。

即使面臨着一大堆的困難,但為了維持半導體工廠的運轉,蘇聯也只能無奈地延續複製戰略,到了20世紀80年代初,克格勃僱用了大約1000人來蒐集外國技術,在蘇聯駐舊金山領事館中,就有一支60名特工組成的團隊,他們會從硅谷科技公司那裏直接偷走芯片,或者從黑市上購買由小偷提供的芯片,比如1982年在加州被捕的“獨眼傑克”,他被指控將芯片藏在皮夾克裏,從英特爾工廠偷走芯片。

大國崩塌

蘇聯半導體最終也沒迎來屬於自己的輝煌。

1970年代末,克格勃T局上校維特洛夫被法國策反,從1981年初到1982年初這段時間,他陸續泄露了4000多頁有關克格勃''T局”的機密資料,維特洛夫的代號叫“吿別”,而這4000多頁文檔,就叫“吿別檔案”。

1981年7月,剛當選法國總統不久的密特朗,在加拿大渥太華參加七國峯會期間,向美國總統里根轉交了“吿別檔案”,其中詳細展示了蘇聯科技間諜是如何從西方竊取航母、飛機、雷達、計算機、半導體等領域的大量技術,以及如何通過白手套公司來獲得西方關鍵技術和禁運高科技產品的,顯示了蘇聯打入西方實驗室、工廠和科研機構的廣度和深度。

蘇聯還列了一份“關鍵技術清單”,而清單中的2/3,已經被克格勃T局收入囊中。

該事件引發了一系列的連鎖反應。1982年1月,里根簽署行政令,一方面加強了對先進技術的海關檢查,另一方面批准中情局對蘇聯實施科技領域的反間諜行動,到1985年,美國查獲了價值約6億美元的貨物,並導致約1000人被捕。當談到半導體時,里根政府聲稱已經阻止了“美國技術向蘇聯的大出血”。

而隨後發生的西伯利亞天然氣管線大爆炸,徹底讓蘇聯半導體的複製戰略走向了末途。

1982年初,全長4500公里的蘇聯泛西伯利亞天然氣管線進入安裝階段,計劃將西伯利亞烏廉戈氣田的天然氣,輸送到烏克蘭西部,由於管線系統運行十分複雜,為了控制各種閥門,調度輸氣量,需要一種名為SCADA的自動控制軟件。

由於法德被美國勒令不得出口該軟件,於是克格勃T局再次出動,派遣“X條線”的特工,潛入加拿大並竊取了一套SCADA軟件,但克格勃沒料到的是,這套軟件早已被做了手腳。

“管理氣泵、渦輪和閥門運作的管道軟件程序,過了一段正常運作時期後,便重新設定氣泵速度和閥門的運轉參數,產生超出輸油管連接和焊接部位能夠容忍的壓力強度。”美國前國安成員托馬斯·裏德在回憶錄裏寫道。

1982年6月,泛西伯利亞天然氣管線運轉不久,就因為這套軟件發生了一場大爆炸,爆炸產生的破壞力相當於3000噸TNT炸藥,爆炸當量約等於美國在日本廣島所投原子彈的1/4。

這場爆炸不僅令蘇聯失去換取外匯的機會,重創了國內經濟,也把克格勃T局推上了風口浪尖,大家開始懷疑之前竊取的西方技術,一些工程被迫停了下來,數千名蘇聯科學家為此提心吊膽,而半導體發展也陷入了停滯。

而雪上加霜的是,1982年11月,美國與歐洲達成協議,建立了針對蘇聯的聯合科技協調機制不久,西方統一行動,驅逐了將近150名蘇聯技術間諜,光是法國就驅逐了47名,其中大部分為從事科技情報活動的克格勃T局成員,唯一獲取先進技術的口子也被掐滅了。

1987年,蘇聯領導人米哈伊爾·戈爾巴喬夫(Mikhail Gorbachev)專程訪問了澤列諾格勒,並呼籲“加強紀律”,但紀律對於半導體這樣的科技領域來説又能有什麼用處呢?蘇聯大幅落後的半導體產業已經不是幾百個特工、上千位科學家能挽救的了。

需要説明的是,即使在這樣惡劣的情況下,科學家和技術人員們依舊在尋找各種可能性:90年代初,澤列諾格勒的工廠開始利用通用邏輯陣列開發80486兼容機,遭遇失敗後轉向了FPGA的開發,而作為該問題出現的關鍵EDA軟件,也被納入到了蘇聯的考量範圍中,甚至進入到了測試階段……

很可惜,種種努力最後隨着1991年12月的蘇聯解體而煙消雲散,關於半導體的種種遺憾延續到了它的繼任者俄羅斯身上。

半導體之夢

對於如今俄羅斯來説,談論芯片用產業來形容多少有點奢侈。

專業機構ImportGenius提供的從2017年到2021年7月的146000條海關記錄顯示,2021年上半年,俄羅斯僅進口了4000萬美元的芯片,一年預計在1億美元左右,相比於全球全年5000億美元的市場規模,幾乎沒有太多存在感。

那麼俄羅斯的芯片到底表現如何呢?

目前俄羅斯有兩家主要的晶圓廠,分別是Mikron和Angstrem公司,前者提供65-250納米制程工藝加工能力,後者(2019年破產重組)提供90-250納米制程工藝,擁有8英寸晶圓廠,兩家公司都以提供軍用、航天和工業領域的產品為主。

而無晶圓廠的芯片設計公司也有三家規模較大的,分別為Baikal、YADRO和MCST(Moscow Center of SPARC Technologies),其中Baikal與MCST均有研發成功並量產的處理器。

Baikal成立於2012年,是俄羅斯超算公司T-Platforms的子公司,它在2015年發佈的Baikal T1處理器,是一款採用MIPS P5600 Warrior架構核心的SoC,集成了內存、硬盤、總線控制器,總功耗僅有5W,2016年在台積電以28nm工藝流片後量產了約10萬顆,算是俄羅斯芯片設計發展的一個里程碑。

後續Baikal開始轉向ARM架構,推出了Baikal-M和Baikal-S系列處理器,前者基於28nm的ARM Cortex A57內核,後者基於16nm的ARM Cortex A75內核。

不過可惜的是其也受到了美國製裁的影響,在2022年後幾乎沒有推出過新的處理器,而母公司T-Platforms也在2022年10月宣佈破產,大部分資產被拍賣,Baikal處理器的後續發展依舊是一個大問題。

MCST的歷史較為悠久,其源於蘇聯時期的列別傑夫精密機械和計算機工程研究所,後者早在1971年就參與研發了第四代蘇聯計算機Elbrus 1,MCST在原來的基礎上,研發了Elbrus和SPARC這兩種基於兩種不同指令集架構(ISA)的微處理器,其在2014年推出了Elbrus-4S 處理器,是俄羅斯首批上市的八核處理器。

比較有意思的一點是,Elbrus系列的處理器提供了x86模擬器的功能,通過x86兼容層,它能支持Windows XP和其它x86兼容操作系統,根據報道,MCST預計將於2025年推出Elbrus-32S,基於7nm打造,針對包括服務器、存儲系統和高性能計算等應用場景設計,不過Elbrus處理器同樣需要台積電代工,目前受到制裁後也無法正常量產,

事實上,俄羅斯芯片產業即使沒有受到美國的制裁,也早已風雨飄搖,惡劣的環境下難以成長起規模較大的廠商,Baikal就是例子,而MCST這樣背靠政府的企業雖然不斷能推出新產品,但除了軍事用途外,幾乎不可能在民用市場中佔據一席之地。

只能説,在經歷蘇聯解體的動盪後,俄羅斯能保存這樣幾家公司已經是一個奇跡,而想要進一步發展半導體,付出的努力必然要數倍於其他國家。

但好消息是,俄羅斯除了繼承了蘇聯薄弱的半導體產業外,也繼承了它的一部分不認輸的精神,既然沒辦法用台積電的光刻機,那就選擇自己造,目前俄羅斯已經開始研發用於生產芯片的微影光刻機。

俄羅斯工業和貿易部副部長Vasily Shpak 在接受媒體訪問時指出,2024 年將開始生產350 nm微影光刻機,2026年啟動用於生產130 nm製程芯片的微影光刻機,生產將在莫斯科、澤列諾格勒、聖彼得堡和新西伯利亞的現有工廠進行。

Vasily Shpak用一句話概括了為什麼俄羅斯會選擇造光刻機:“一個簡單的邏輯,如果沒有半導體主權,那就沒有技術主權。”

從上世紀60年代的蘇聯到如今的俄羅斯,在冷戰前也在冷戰後,一直有個夢想,這個夢想不僅僅是飛機坦克大炮裏的芯片,也包括了普通俄羅斯平民所需電子設備裏的芯片,克格勃的特工混跡於硅谷各大公司,無數科學家在澤列諾格勒這座城市裏夜以繼日,打響一場沒有硝煙、贏得概率微乎其微的戰爭。

你認為,俄羅斯能造出屬於自己的芯片嗎?