2023年的移動GPU夠強了嗎?

讓普通消費者作答,多半還是否定的,理由來自於日常經歷,例如手機目前雖然能運行大型3D遊戲,但畫質幀率發熱等不盡如人意,在日常使用中或許還難以察覺,一遇到高負載場景就捉襟見肘。

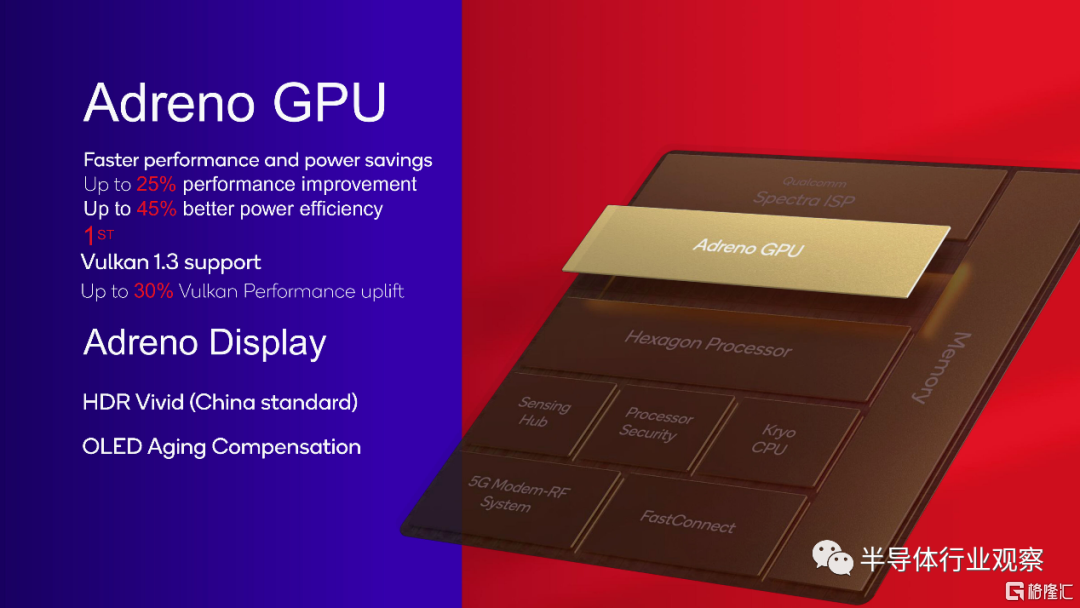

諸如三星、聯發科等廠商,每年新款SoC除了最核心的CPU外,獲得升級最多的就是GPU,核心增多,頻率變高,但性能提升卻並不明顯。

而這種焦慮,被處理器廠商看在眼裏,記在心裏,每年旗艦手機處理器推出之際,他們都會着重強調一遍遊戲性能的提升,而手機廠商更是在發佈會上三番五次地對比遊戲實際幀率,力圖讓消費者感知到新款GPU所發揮的效用。

當2023年手機市場開始陷入萎靡之際,處理器廠商已不再滿足於過去的按部就班,自研GPU的廠商可以選擇一腳踩爆牙膏管,而其他廠商呢,在近兩年Arm公版GPU進步較小的情況下,最終只能把目光投向其他的GPU廠商。

據 Digitimes 報道,聯發科最早會在2024 年的旗艦移動處理器中集成英偉達GPU,除了共同開發手機平台以增強聯發科處理器的人工智能和遊戲功能外,聯發科和英偉達還將合作開發用於筆記本應用的 WOA(Windows on Arm)平台產品。

此外,還有爆料顯示,三星繼Exynos 2200 首次搭載 AMD RDNA2 架構的 Xclipse 920 GPU 後,將繼續使用基於 AMD 技術的移動 GPU,其正在祕密開發名為Exynos 2500 的新一代移動芯片,同樣會搭載基於AMD技術的GPU,性能會進一步得到提升。

恐怕英偉達和AMD都沒有預料到,自己會以場外援助者的姿態重返移動市場,沒錯,它們都曾以不同形式來到這個遍地黃金的市場,卻又出於各種原因黯然離場,如今再度迴歸,手機市場早已物是人非,頗有些造化弄人的意味。

不是冤家不聚頭

A字母打頭的公司,彷彿生來就是要讓大公司過得不舒坦的。

AMD是80年代激烈競爭中唯二活下來的CPU廠商,從涉足處理器領域開始,它就一直在和英特爾打一場實力懸殊的戰爭,幾度戰敗,幾度崛起。

而ATI呢,也是90年代末激烈競爭中唯二存活下來的GPU廠商,和英偉達的桌面顯卡性能之戰從未停歇,你方唱罷我登場。

這對顯卡行業的冤家,最終把這場恩恩怨怨帶入了移動市場。

21世紀初,以諾基亞和摩托羅拉為代表的手機廠商迅速崛起,不論是北美歐洲等發達國家,還是亞非拉這些發展中國家,都在迅速地普及這種便攜通訊工具,2001年全球手機總銷量已超5億部,規模遠勝過個人電腦市場。

不過,越是龐大的市場,越是容易催生出不一樣的需求,對於一部分人來説,能接聽電話,能收發短信,那便足矣,但對於另一部分人來説,電腦相機MP3能做的,手機應該也有,買到了朝思暮想的新款手機後,巴不得把它當成和電腦一樣的娛樂終端。

而玩遊戲的需求,更是廣大用户中呼聲最廣的一個,此時任天堂的掌機GameBoy系列正在全球熱銷,高質量遊戲層出不窮,吸引了大量玩家購買,而手機廠商亦有相應動作,開始嘗試預裝一些如貪吃蛇、俄羅斯方塊等2D遊戲。

廠商馬上就遇到了一個問題,手機處理器性能過於羸弱,難以具備更高的圖形處理性能,且當時的手機處理器並不具備3D圖形能力,只能依靠CPU計算來達成偽3D的效果。

最先出手的就是ATI,作為老牌顯卡廠商,它不僅為PC和筆記本電腦提供GPU,還和任天堂合作,為主機GameCude定製了GPU部分,給手機做圖形顯示芯片可謂是小菜一碟。

2002年1月,ATI在CES上展出了Imageon 100 圖形芯片,作為一款專用PDA和手機的高端圖形芯片,它雖然沒有直接用於遊戲的功能,但卻是第一款為移動設備帶來 MPEG-4 視頻解碼支持的芯片,在沒有外部RAM的情況最高支持320 x 240分辨率的顯示。

用今天的眼光來看,Imageon 100相當於給手機裝了一個早期PC的獨立顯卡,為搭載Arm處理器的移動設備提供了拓展的可能性,徹底打開了手機廠商的思路。

2002年的手機市場也迎來了一個轉折點,手機巨頭諾基亞在2002年11月宣佈將推出全新的遊戲手機N-Gage,其對標的就是任天堂的新掌機GameBoy Advance,它在基礎的手機功能之上,還可以玩各種專門開發的遊戲,甚至包括了不少3D效果遊戲,很快就成為了消費者和廠商的熱門話題。

恰逢2003年7月,OpenGL ES(OpenGL for Embedded Systems)1.0標準正式推出,與已有的Java 2平台搭配,移動3D遊戲的未來標準已經初具雛形,一大批遊戲廠商宣佈支持OpenGL ES標準,手機遊戲將迎來一次井噴式的發展。

眼光犀利的ATI抓住了這波機會,順勢在2004年1月推出了Imageon 2300芯片,這是世界上第一款專門針對手機設備的3D圖形處理器,其整合了高性能的2D/3D圖形處理引擎讓手機也能運行大型3D遊戲,實測它能以 35-40fps的幀速率運行OpenGL APi的Quake(雷神之錘),性能比肩PC端早期的3dfx voodoo1顯卡。

後面ATI還攜手LG,推出了首款搭載Imageon 2300的遊戲手機SV360,這是首款真正意義上具備3D遊戲運行能力的手機,每秒能夠生成100萬個三角形,側翻與十字按鍵的設計讓它頗有一些掌機NDS和PSP相結合的味道。

至此,ATI已經把Imageon打造成了一個面向移動領域的可靠圖形品牌,在移動市場中掘得了第一桶金,2006年1月,ATI官方宣佈Imageon處理器的出貨量已超過1億顆。

這時候有些人可能會納悶了,以英偉達CEO黃仁勛的行事風格,難道就坐等ATI吃光手機市場的份額嗎?難道他對年出貨量好幾億台的市場就一點也不動心嗎?

當然不是,財大氣粗的英偉達早在2003年8月,就以 7000 萬美元的現金收購了老牌移動圖形芯片廠商MediaQ,這家成立於1997年的公司主要就是給當時的手機和PDA廠商提供移動圖形芯片,客户包括三菱、西門子、戴爾、惠普、Palm和索尼等。

這一收購舉動的意圖相當明顯,黃仁勛在收購時一份聲明中表示:“此次收購將推動英偉達進一步擴大平台範圍,實現加速進入無線移動市場的戰略。”

英偉達之心,路人皆知,ATI都做得風生水起,不去分一杯羹就有點説不過去了。

2003年9月,英偉達正式發佈了收購MediaQ後的第一款移動產品——GoForce 2150,該命名來自於英偉達桌面端品牌GeForce,由於推出得較為倉促,本質上其實還是MediaQ產品的重新貼牌,這塊芯片配備了64bit的2D圖形加速器和LCD幀緩存用內存,支持最高320×480的分辨率,也是第一款支持130萬像素攝像頭的低功耗圖形處理器。

和Imageon一樣,英偉達最初給GoForce的定位就是多媒體領域,並沒有發揮出自己在桌面遊戲領域的優勢,真正搭載使用的手機廠商寥寥無幾。

到了2004年9月,英偉達才算拿出了真正的王牌芯片——GoForce 3D 4500,根據官方的描述,這不僅是全球首款 3D 無線媒體處理器,還具有街機級別的 3D 加速和遊戲的幾何處理等功能,最高300萬像素的JPEG編解碼,首發延長手機續航的nPower 技術,同時支持OpenGL-ES、D3D-Mobile 和 M3G遊戲開發標準。

英偉達把這塊芯片看作是移動市場的敲門磚,後續針對市場需求迅速迭代,於2005年和2006年分別推出GoForce 4800和GoForce 5500兩款圖形芯片,理論性能提升約有3倍之高,索愛W900i、摩托羅拉Razr V3x、三星SGH-P910……大量主流手機廠商開始嘗試與英偉達合作,在手機中搭載GoForce芯片。

2006年10月,GoForce業務總經理Michael Rayfiel在接受採訪時表示,去年(2005年)業務收入為5500萬美元,今年的收入已經翻了一倍左右,超過了1億美元,考慮到2003年GoForce才算正式投放市場,能取得這樣的成績着實不易。

但回過頭查詢2006年英偉達的第四季度財報,其中並沒有對GoForce業務營收的詳細描述,與ATI財報強調Imageon帶來的營收增長相比,兩者所佔市場份額仍然存在着一定的差距,GoForce仍然是一個追趕者的姿態。

手機市場在21世紀的頭十年,是諾基亞自信滿滿居於王座,一批又一批的挑戰者加入競爭,處理器廠商在混亂的硬軟件標準下謀求着機會,ATI和英偉達都抱緊了移動圖形芯片這根樹枝,滿心期待着未來市場擴張後的第一口肥肉,誰也不會想到,蘋果和安卓在樹蔭底下蓄滿了力氣,有朝一日成長為新的參天大樹。

變賣與衰敗

2006年發生了一件大事。

當英偉達躊躇滿志,正想在GoForce上發力,打算一舉擊垮ATI的Imageon時,搞CPU的AMD卻在7月24日突然宣佈,將以總值54億美元收購圖形芯片製造商ATI,獲得一條覆蓋處理器、芯片組、顯示芯片的完整產業鏈。

這也意味着移動領域叱吒風雲的Imageon同樣落入了AMD的掌控之中,英偉達的最大對手,從ATI變成了昔日的合作伙伴AMD,這種滋味着實有些不好受。

好在AMD光是整合業務就花費了好大一番力氣,無暇在Imageon業務中投入太多的精力,在2007年MWC上,只是宣佈了冠以AMD之名的Imageon 2298、2294和2192三款芯片,旨在為手機提供更強的多媒體功能,並未提供與遊戲相關的更強大的3D圖形處理能力。

直到2008年2月,AMD才有了更大的動作,一口氣宣佈了整套移動解決方案陣容,其中包括Imageon D160移動電視接收器、Imageon M210音頻處理器、Imageon A250應用處理器、Z460 3D圖形核心和Z180矢量圖形核心。

值得注意的是,Z460 是第一批獲得 OpenGL ES 2.0 認證的 Imageon 圖形核心,其基於Xbox 360 上使用的Xenos圖形芯片架構,2008年剛推出時是手機端最強大的GPU之一。

此時的AMD由於整合ATI後出現的虧損,已經陷入了一場空前的危機當中,急需降本增效,Imageon Z460並沒有作為一款單獨的處理器投入市場,而是選擇把這款核心的IP授權給其他芯片廠商,集成進其他廠商的處理器當中。

而高通就是這些廠商中的一員,其在早期推出處理器中集成的Adreno 100系列只有2D圖形加速和有限的多媒體功能,在Adreno 200系列中,高通正式引入了Imageon的Z4xx系列的GPU核心,正式具備了3D硬件加速功能,開始在手機廠商中嶄露頭角。

最有意思的是,Imageon Z460與Z180的矢量繪圖與3D繪圖技術並非完全來自於ATI,ATI在被收購前夕,以4450萬美元收購了芬蘭的BitBoys公司,其同樣專注手機圖形芯片市場,具有豐富的移動端GPU開發經驗。在ATI被收購後,BitBoys改名為AMD芬蘭,正是它操刀了Imageon Z460核心的設計。

讓人感到惋惜的是,AMD在桌面端和服務器端搞得焦頭爛額之際,實在沒有心力去開發移動端的IP授權了。2009年,高通以6500萬美元的現金收購AMD的移動設備資產,取得了AMD的矢量繪圖與3D繪圖技術與相關知識產權,同時包括了開發這一技術的芬蘭Bitboys團隊,而Imageon自此徹底成為歷史。

消息一出,英偉達自然是欣喜萬分,沒有了ATI的Imageon,其他廠商在移動GPU上拿什麼跟我鬥呢,獨顯那點錢還不夠塞牙縫的,要做就做利潤最豐厚的手機處理器。

2008年2月,英偉達在MWC上正式公佈了全新的移動處理器APX 2500,這是一款和微軟共同開發、面向下一代Windows Mobile手機的處理器,黃仁勛在發佈會上拍着胸脯表示,APX 2500就是第二次個人計算機革命的曙光。

同年6月,英偉達又公佈了Tegra 600 和 Tegra 650兩款處理器,並將APX2500也納入了Tegra這個移動處理器的品牌之中,兩款芯片都可以用超過 40 FPS 的速率運行 Quake 3 等大型遊戲,芯片組的大小僅為英特爾 Atom 的 1/10,一次充電可以實現130 小時的音頻播放或 30 小時的高清視頻播放。

當然會有人疑問,之前的力推的GoForce呢,就這麼沒了?

原因其實很簡單,英偉達報喜不報憂,雖然紙面上的性能不低,但由於比較雞肋的可編程GPU 3D核心,初期的熱潮過後,並沒有多少遊戲適配該系列GPU,手機廠商也不怎麼買賬,GoForce 6100發佈之後,英偉達就默默取消了這個類別,讓集成度更高的Tegra取而代之。

但是Tegra也不容樂觀,喜歡和微軟穿一條褲子的英偉達很快就發現,Windows Mobile和Windows CE沒幾個廠商樂意搭載,反而是隔壁Android搞得如火如荼,自己的芯片性能吹破了天,但算來算去實際搭載的產品,也就微軟的Zune HD播放器和Kin手機了。

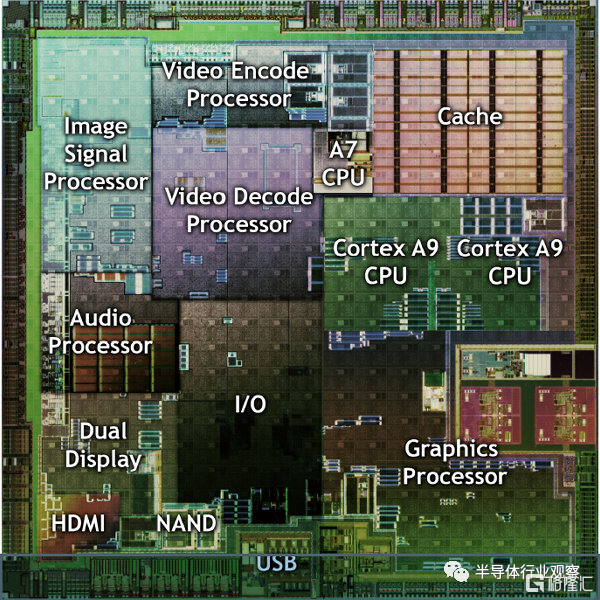

發現勢頭不對的英偉達趕緊轉頭谷歌的懷抱,全力開發基於Android系統的Tegra系列芯片,2011年1月,英偉達正式推出了第二代Tegra芯片即Tegra 2,這一代芯片用上了台積電最新的40nm工藝,內置兩顆頻率為1GHz的ARM Cortex-A9核心,配備GeForce架構的雙核GPU,同時還搭載了英偉達自研的音頻解碼核心與視頻編碼處理單元。

黃仁勛在發佈會的舞台上對於Tegra 2有一堆讚美之詞,還拉來了LG副總裁、Adobe Flash副總裁、Skype業務開發總監、Netflix產品開發副總裁等一系列大佬來站台,首款搭載Tegra 2芯片的手機LG Optimus 2X也在發佈會上登場。

這款雙核芯片憑藉視頻播放上具備的優勢,受到了一眾安卓平板廠商的喜愛,在安卓智能設備發展的初期,取得了相當不錯的成績,根據Strategy Analytics數據,截至2011年9月,Tegra 2在全球安卓平板市場拿下了34.4%的市場份額,並且出貨量還在提升。2012年8月,英偉達更是在財報中強調,隨着平板電腦的普及,Tegra的銷售額創下歷史新高。

但移動市場的激烈競爭遠超英偉達的想象,平板電腦在早期iPad帶來的瘋升過後,出現了迅速下落,同時高通和聯發科加入了戰局,2013年推出的Tegra 4的性能對比同時期處理器已沒有額外的優勢,英偉達又不具備通信方面的技術積累,無法在處理器中集成基帶,基本無緣於日新月異的智能手機市場。

到了2014年Tegra K1芯片發佈時,英偉達已經失去了兩年前平板市場中一呼百應的優勢,黃仁勛在當年6月的採訪中也不得不承認,公司在智能手機和平板電腦市場發展未達到預期,未來Tegra業務重點就是機頂盒和汽車市場。

《老子》第五十八章中有句廣為人知的話——“禍兮福之所倚,福兮禍之所伏。”

倘若AMD糾結在Imageon圖形芯片上,那麼幾年後或許就會陷入和英偉達一樣的困境,壯士斷腕賣掉相關業務,不失為一種明智的選擇;而英偉達雖然在Tegra業務中遭遇了一次重挫,但卻因此打開了另外兩扇大門——汽車市場與遊戲主機市場,是福是禍誰又能判斷呢?

AMD賣掉了Imageon業務,失去了一張通往移動市場的船票,英偉達抓住了一顆Tegra芯片,卻沒能抓住移動市場的未來,兩個冤家殊途同歸,最後都和手機市場做了一場難捨的訣別。

捲土重來

對於半導體行業來説,吿別並不稀奇,難的終究是愈挫愈勇。

移動市場註定是未來,相信AMD和英偉達都對這點深信不疑,但現在的移動市場早已有了一個高到讓人絕望的門檻,一顆4nm芯片的流片,已是普通公司所不能承受之重,而基帶相關的專利,更是給蘋果這樣的3萬億巨頭套上了一副鐐銬。

為了不錯過任何一個存在可能性的未來,兩家芯片公司勢必要有所行動。

AMD行動得最早,2019年6月,AMD和三星電子宣佈達成多年戰略合作伙伴關係,作為合作伙伴關係的一部分,三星將獲得AMD圖形IP授權,並將專注於對於加強移動設備(包括智能手機)創新至關重要的高級圖形技術和解決方案。

英偉達的動作稍晚,2021年4月,英偉達宣佈與聯發科合作,致力於共同打造一個支持 Chromium、Linux 和 NVIDIA SDK 的參考平台,將RTX GPU帶到Arm Cortex 處理器之中,為新款筆記本電腦帶來逼真的光線追蹤圖形技術和頂尖的AI技術。

為什麼是三星和聯發科呢?與高通和蘋果相比,這兩家在GPU架構上並不具備優勢,在Arm公版GPU發展較慢的情況下,引入兩家目前最新的桌面端GPU架構,或許就能幫助它們一舉反超其他自研的GPU,戴上一頂移動性能之王的桂冠。

另外,目前移動端並未實現光線追蹤技術的普及,但GPU的理論性能已經有了實現的可能行,尤其是英偉達的Ada架構與DLSS 3技術, AMD的RDNA3架構與FSR 3技術,一旦真的能運用於移動處理器,達成Mali GPU的數倍性能提升或許不再是夢想。

而其他廠商也隱隱有了危機感,高通在5月宣佈和任天堂、索尼展開磋商,共同探索和推進便攜式遊戲設備,蘋果則是在最新的macOS中引入了遊戲模式,還發布了支持DirectX 12的模擬工具,畢竟來勢洶洶的兩家,做過掌機、主機和PC,地球上也很難再找出第三家更瞭解遊戲GPU的廠商了。

手握近20年經驗的AMD和英偉達,不再親手打造手機GPU,藉助他人之手重返市場,而對手不只有高通和蘋果,還有隱藏boss——逐步收攏授權的Arm。

誰會在這場沒有硝煙的GPU戰爭中勝出呢?