5月16日,微軟的官方微博給IE瀏覽器正式“上刑”,宣吿6月16日起IE將正式停用。至此,那個統治了一代人衝浪回憶的“e”字標誌正式退役。

回想起以往上網需先撥號,打開“e”圖標後,80後瀏覽各種新聞資訊門户網站,90後則沉迷於Flash網頁小遊戲。筆者不禁感慨,IE瀏覽器的沒落,是時代的眼淚。

在感歎的同時,筆者也反思起了一個問題。IE從輝煌到退役走過了27個年頭,雖然家道中落,但也締造過全球領先的技術。但縱觀中國整個瀏覽器的發展歷史,卻從未出現過一家真正擁有瀏覽器內核專利的公司。

不管是360安全瀏覽器,還是你能想到的UC、獵豹、QQ等所有的瀏覽器,他們都是基於谷歌Chrome的Chromium內核進行的換皮開發。

或許我們可以嘲笑微軟的IE把一手好牌打的稀碎,但我們似乎多數時候連在牌局上出牌博弈的機會都沒有。核心技術依舊被西方牢牢的抓死在手中。

國產替代——歸期未有期。

1

正如,美團並非國內第一個外賣平台,阿里並非國內第一家電商公司。IE瀏覽器也並非美國第一個瀏覽器軟件。

時間倒回到27年前。在微軟的IE瀏覽器呱呱墜地前,一家名為Netscape的通信公司開發的網景瀏覽器曾佔據全球70%以上的市場份額。

這家公司在1995年,那個美國互聯網的黃金時代有多值錢呢?用華爾街日報的話來説:“通用動力公司花了43年才使市值達到27億美元,而網景只花了1分鐘。”網景的股票上市時開盤價是28.5美元,收盤便翻倍達到58.5美元,妥妥的是一個造富神話。

也正是這塊巨大的蛋糕,讓沉迷於Windows系統成功的比爾蓋茨如夢初醒,意識到自己必須咬緊牙去爭奪瀏覽器市場。

1995年,比爾蓋茨不顧反壟斷調查的危險,毅然決然的將IE瀏覽器與自己的王牌產品Windows系統捆綁銷售。事實證明,他賭對了。

頂着無數人對壟斷的謾罵和譴責,微軟通過強行綁定Windows系統和IE瀏覽器收穫了巨大的成功。到了1997年,IE瀏覽器僅僅用了2年時間就斬獲了80%的市場份額,讓所有的競爭對手都鎩羽而歸。

美團的創始人王興認為互聯網遵循着721法則,即最頭部的廠商佔據70%的市場,其次的廠商佔據20%,剩餘的10%由其他公司所分割。但在那個年代,這一法則可不奏效。

2003年,IE瀏覽器的市佔率繼續攀升,達到了恐怖的95%。那一年,蘋果的Mac OS把IE作為默認瀏覽器,就連曾經的行業領頭羊網景,也在IE近乎窒息般的攻勢下最終被解散。

那時的IE瀏覽器如日中天,還不是現在這般任人做成梗圖,瘋狂吐槽卡頓,使用體驗差的窘狀。儘管壟斷是事實,但IE在當時也是憑藉着精美的模板設計,創新的功能實打實的贏得用户一陣又一陣的好評。

彼時,如果比爾蓋茨不驕不躁,做好產品的迭代,或許IE瀏覽器會和Windows系統一樣江山穩固。但當時的比爾蓋茨覺得IE瀏覽器已經無人能敵,畢竟95%的市場佔有率你認或不認,它就鐵錚錚的樹立在那裏。疊加用户對Windows系統的黏性,比爾蓋茨認為IE的護城河已經成熟。

在這種錯誤的認知下,比爾蓋茨大手一揮,把汗血功臣IE部門開發員工解散分流,IE也開始了他長久的原地踏步期。這一步的作惡,註定了IE被淘汰的結局。

1997年“大哥大”單憑無線通話的功能就成為了有錢人的象徵,而2008年智能手機已經逐步普及大眾,不僅是通話功能,用户還開始追求影視,音樂,拍攝等需求。但IE瀏覽器呢? 97年的IE瀏覽器和08年的IE瀏覽器使用體驗竟然還是大抵相同的。要知道,這可是瞬息萬變的互聯網領域。

抓住微軟不作為的這個機遇,2008年穀歌的Chrome瀏覽器如同天降猛男,瘋狂暴打“躺平”的IE瀏覽器。谷歌Chrome瀏覽器憑藉其易用性、跨平台功能、速度以及安全性,僅用4年時間,在2012年取代IE成為最受歡迎的瀏覽器。這也造就了一個名梗:IE瀏覽器是最好的Chrome下載工具。

也就是以此為節點,IE瀏覽器開始瘋狂的敗退,後起之秀 Chrome搶走了IE瀏覽器58%的市場份額,而蘋果也早有了自身的Safari瀏覽器,IE的市場份額萎縮到了只剩不到 3%。

IE廉頗老矣,怎麼辦呢?

如同當時解散IE團隊時一樣,再度卸磨殺驢唄。這才有了這一幕,接任的“行刑官”Edge瀏覽器發微博送別IE。

2

在這個時代,有項自己的技術無疑是一件非常安心的事情,但主流的IE、Chromium、WebKit以及Presto瀏覽器內核無一屬於中國。

也曾有國產廠家自命不凡,給予過國人希望。不過結局是熟悉的破滅。

2018年,有家公司聲稱自己成功創立中國首個自主創新的瀏覽器內核——紅芯Redcore。這家公司名字叫紅芯時代科技有限公司,創始人陳本峯曾在微軟總部參與IE瀏覽器核心研發。

打開公司的官方網站,你能看到紅芯國產瀏覽器顯著的被打上了 “安全、穩定”“自主可控”的標籤,並且可能是陳本峯覺得這樣氛圍還不夠,還要附上萬里長城作為背景,並以中國地圖作為點綴,加深烘托赤誠的“國貨心”。

拿着創新,國產作為噱頭,紅芯瀏覽器在資本市場獲得2.5億的C輪融資。投資方除上市公司及政府客户外,還涵蓋晨興資本、達晨創投、IDG資本。

紅芯瀏覽器騙過了被生意矇蔽了的投資方,但羣眾的眼睛是雪亮的。

有網友將紅芯瀏覽器的安裝包下載解壓後發現,發現大量與谷歌Chrome瀏覽器一致的同名文件,甚至連chrome的圖標都原封不變的出現在眼前。

原來,所謂的國產瀏覽器又是一場套娃的騙局。是一出“名為國產之光,實為販賣情懷”的鬧劇。我們依舊沒有突破美國的技術。

面對營銷話術被戳破,陳本峯於2018年8月17日公開《紅芯致歉信》。吹破的牛皮,資本也救不了,紅芯瀏覽器隨之逐漸消失在大眾的視線中。

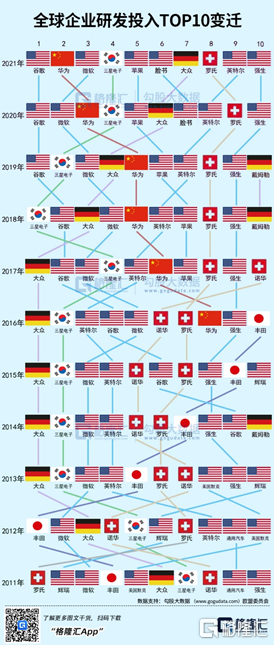

其實,用後來的眼光回顧這件事,很輕鬆就能識破紅芯的騙局。2021年微軟全年研發投入約1200億人民幣。這個數字秒殺了除華為以外的所有中國企業。但微軟用於接任IE的Edge瀏覽器所使用的是什麼內核呢?也是Chromium。

全球開發費用排名第三的微軟,也不得不向谷歌的Chromium屈服,這件事更反應了自研技術是一件多難的事。

3

落後就要捱打,我們也確實捱過打。

前文即談倒微軟,又談到國產替代,這讓筆者不得不的想起那個“恥辱”級別的事件:2008年微軟針對中國盜版所採取的“黑屏措施”。

“中國人不會為軟件付錢,不過總有一天他們會的。既然他們想要去偷,我們想讓他們偷我們的。他們會因此上癮,這樣接下來的十年我們就會找出某種辦法讓他們付賬。”

這是1998年《財富》採訪比爾蓋茨和巴菲特時,比爾蓋茨的回答。

十年後,他真的動手了。2008年10月20日,很多中國用户發現自己的電腦裏突然出現了一則消息提示,如果使用盜版的Office軟件,你的電腦將每一小時就會黑屏一次。

儘管因此指責微軟是“美國數字霸權”並非完全符合道義,反對盜版應是無可厚非。但隨意修改用户操作系統的行為坐實了微軟縱容盜版的“變向壟斷”手段,更直接點燃了全國上下對於系統軟件的安全恐慌。

如果微軟能夠肆意的篡改用户的程序,那麼個人隱私,商業的機密,甚至於國家層面的密文是否都如同虛設呢?我們是否一直活在微軟的挾持之中呢?

微軟黑屏事件引起了軒然的國產替代反思潮,“中國人一定會永遠吿別黑屏!”,中國工程院院士倪光南教授也在事件中振臂發聲。但二十餘年的拿來主義下,我們的技術早已落後太多。

同樣是根據Statcounter的數據,2020年度,桌面操作系統中,Windows和MacOS系統合計佔比94.36%;移動端則被安卓、iOS攻佔,二者合計佔比99.05%,不論從哪個角度統計,國產操作系統總份額加起來不超過5%。

早在1999年,時任科技部部長徐冠華就説過,“中國信息產業缺芯少魂”。“芯”很好理解,自然是指芯片,而“魂”不是工程師精神之類的空話,而是操作系統。

我們的企業一直以來就像一具軀殼,缺少基礎軟件裏極為重要的一部分。

4結語

微軟手握操作系統的軟肋,因此IE丟了瀏覽器份額,也有容錯空間去盡力取回。而我們缺少了西方的技術,真的能保持正常的生產經營嗎?這個聯想有些跳脱,但又現實。

進入疫情時代以來,全球地緣衝突快速升温,各國逆全球化的操作更是頻發。西方對我們的限制之所以叫“卡脖子”,是因為被抓住脖子這種要害,就真的會窒息。

順勢而為,無往不利;逆勢而行,步履維艱。

近年來,中興,華為,海康威視等等企業屢被制裁的事件歷歷在目,國產替代的路很難,但仍須要走。