本文來自:致我們深愛的債券市場,作者:範聖哲 楊為斆

摘要

1、豬週期是指豬價在每3-4年的時間內會完成一輪漲跌的過程,其波動原理基於經濟學中的蛛網模型,但又因生豬從入欄到出欄需滿足一個相對固定的成長週期,因此豬週期的直徑被拉得比較長。

2、一個更加簡單的規律是:能繁母豬的補欄量決定了未來生豬的出欄情況,進而影響了市場豬肉價格,然而,因養殖技術的提升,這個時間差從1年縮短到7個月前後。

3、當前豬週期的核心矛盾是:目前豬糧比處在歷史低位,且低於盈虧平衡點,但生豬存欄的增長速度仍然處於高位。

4、這主要原因是我國目前生豬產能還是散户主導,生產上具有無序性。2021年初由於行業對供給能力的錯誤預期,能繁母豬的過度補欄導致現在的生豬存欄量的慣性增長,按照時間計算,本輪補欄將導致今年年底迎來生豬出欄的高峯。

5、但無論如何,一輪生豬的去欄週期應不可避免:

1)生豬及能繁母豬的存欄在去年7月份就停止加速,豬肉價格至少現在面臨着一個增長速度由跌至穩的小拐點,目前豬肉同比價格已經位於底部區間;

2)除了糧食成本之外,當前的人工、藥物及水電暖成本也漲了不少,導致當前的豬糧比價平衡點比17-18年提高了不少,如果當前生豬行業想轉虧為盈,豬肉價格需漲近50%,這至少在短期很難做到;

3)在如此巨大的養殖虧損幅度上,無論是機構還是散户,其實都難以撐太久。事實上去產能已經開始,而大型養殖企業早在21年初就已經開始去產能。

6、當然,當前的政策導向也在推動豬價企穩:

1)自7月以來,我們已經進行了兩輪豬肉收儲,雖規模不大,但起碼對於產業是一個信號;

2)此外,可能是因前年豬肉價格過高,去年我國生豬的進口量異常之大,但今年的進口量同比降得很快。

7、豬肉反轉的核心邏輯還是去欄,這一輪一旦去欄的趨勢形成,我們預計力度不小:

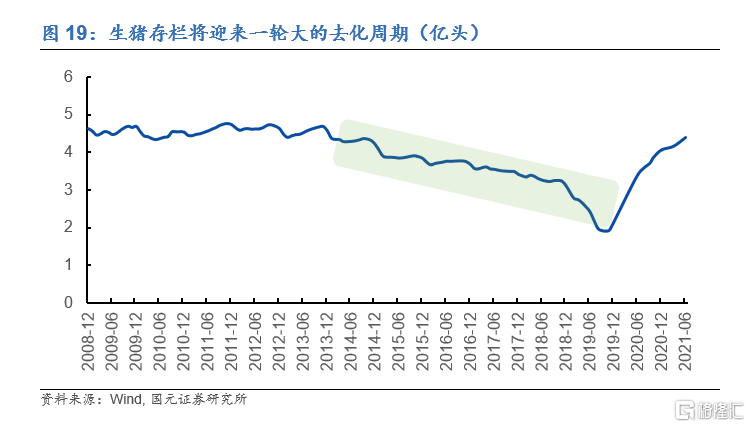

1)過去這一輪生豬補欄應是過度的,當前的生豬存欄量已經近4.4億頭,這是2014年以來的最高水平;

2)在2018年生豬存欄量在3.3億頭附近時,生豬養殖都有可能虧損,何況當前的豬料比價平衡點遠高於當時;

3)我們預期後續的生豬存欄量至少會有25%的下降,一旦這個降速出現,這對應着豬肉價格的增長速度約為90%。

4)豬企股票的行情往往出現在豬週期的早期,按時間推算,現在可以開始逐漸關注生豬養殖企業。

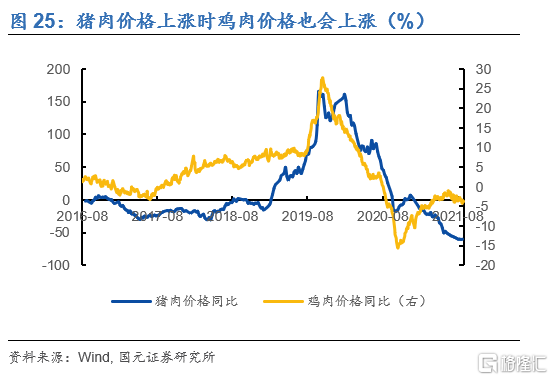

8、在這種級別的行情下,我們預計雞肉價格因替代效應也會出現不小幅度的上漲。

風險提示:豬肉價格下行風險;畜禽疫病大規模爆發;新冠疫情影響消費

1. 歷史上的豬週期

1.1生豬產業鏈的基本邏輯

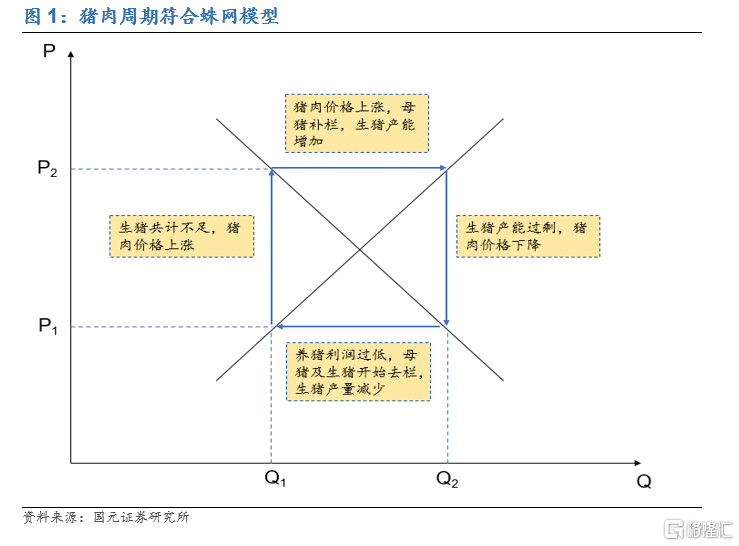

豬週期是指豬價週期性的波動規律,符合經濟學上的蛛網模型,本質上是由利潤來調節供需變化,並最終反映到價格波動上的一種經濟運行方式。豬週期的一般表現形式為:豬價上漲—母豬存欄增加—生豬供應增加—豬價下跌—母豬被淘汰—蒸煮供應減少—豬價上漲,其核心動力是生產主體對養殖利潤的追逐,簡單的説就是“追漲殺跌,價賤傷農”。由於從母豬到生豬出欄有12-14個月的成長週期,生豬產能的增加和減少有較長的滯後期,這也是豬週期普遍持續時間較長的原因。

1.2豬肉週期覆盤

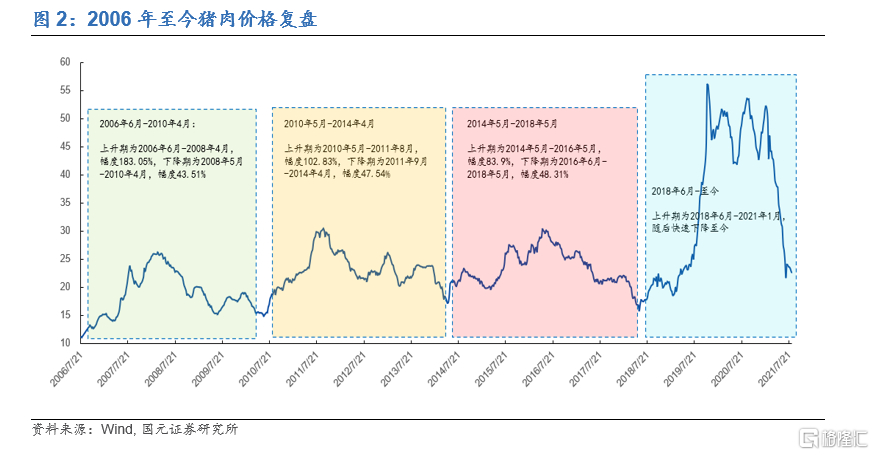

回顧歷史,自2006年以來,豬肉價格經歷了四個週期。

1)2006年6月-2010年4月:藍耳病推動豬價上漲。2006年初豬肉價格處於低位,豬肉行業虧損,大量養殖户退出生產。2006年夏季開始豬藍耳病開始爆發,豬肉價格開始穩步上漲。2007年藍耳病蔓延至全國,生豬死亡率較高,延緩了補欄速度,同年生豬出欄量較上一年減少了4699萬頭,豬肉價格快速上漲,2007年均價為18.8元/公斤,同比增長41%,至2008年3月達到本輪最高點25.9元/公斤。隨後生豬持續補欄,同時2008年經濟危機和次年的瘦肉精事件影響需求端,豬價進入下行通道,2009年年中國家啟動收儲,疊加後期產能完成去化,豬肉完成止跌。

2)2010年5月-2014年4月:典型內生動力的豬週期。本輪豬週期的推動因素主要是內生動力,受外界擾動較少。由於上一輪能繁母豬存欄量低,供給出現短缺,2010年6月觸底為14.86元/公斤,隨後豬肉價格開始攀升,2011年9月來到本輪高點30.41元/公斤,上行16個月。存欄能繁母豬在2010年8月到達低點4580萬頭,此後緩慢恢復,在2012年10月達到5078萬頭的新高,豬肉價格也一路震盪下行,雖然商務部於2013年收儲,但豬肉價格僅短期回彈,隨着反腐和打擊“三公消費”,價格進一步下跌,2014年4月來到本輪低點17.93元/公斤。本輪週期屬於較為典型的供需結構動態變化所導致。

3)2014年5月-2018年5月:當環保政策壓制補欄動力。2015年《環境保護法》頒佈實施,實施嚴格的環保禁養政策,並着力提升生豬養殖的規模化程度,導致大量散養户退出市場,產能持續去化。2015年疫病多發,進一步加劇了供應短缺,到2016年4月來到本輪高點30.32元/公斤,較最低點漲幅近72%。隨後豬價進入下行通道,消費低迷使得養豬場集中拋售,豬價迅速下降,2018年5月最低時僅為15.85元/公斤。與前幾輪不同的是,儘管豬肉價格上漲,但是由於環保政策壓制了補欄力度,本輪週期中能繁母豬存欄量保持下行,而規模化養殖提高生產效率,生豬存欄量在2006年略有上升,隨後也繼續下行通道。

4)2018年6月-至今:非洲豬瘟來勢洶洶。2018年中開始,非洲豬瘟在全國開始蔓延,這對我國的生豬養殖行業產生了重大的影響,我國生豬產能斷崖式下跌,2019年全國生豬存欄3.1億頭,同比下降27.5%,出欄5.4億頭,同比下降21.6%,豬肉價格也在2019年達到第一個高點56元/公斤,較本輪初增長了220%。2020後春節期間雖然有新冠肺炎疫情對需求的擾動,豬肉價格有短期回調,但隨着復工複查及經濟復甦節奏,豬肉在2020年全年保持高位震盪,成為一波豬肉的超級行情。2020年末,全國生豬存欄同比增長31%,連續5個季度環比增長,產能恢復也讓豬價迅速跌落,豬價從21年初至今已經下跌近60%。

2.供給端:主導豬肉價格波動的因素

2.1能繁母豬存欄量是豬肉價格的先行指標

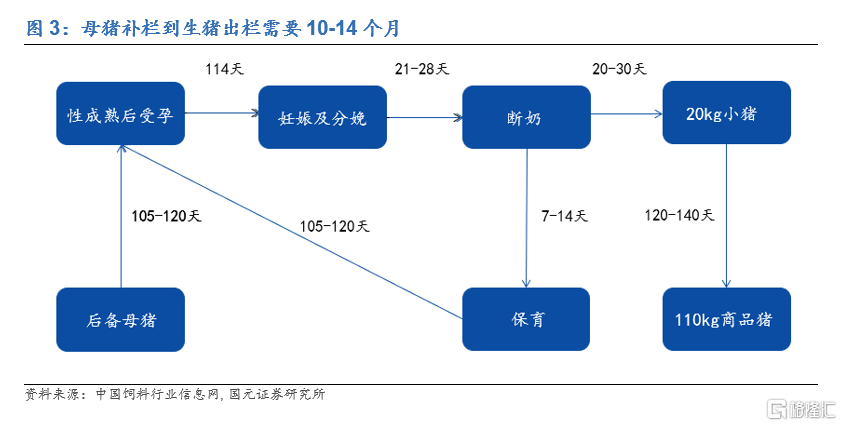

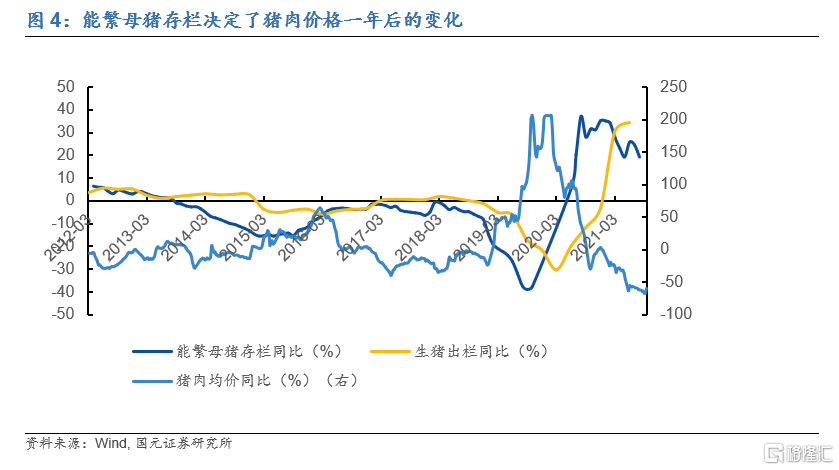

能繁母豬存欄量變化決定了一年後生豬出欄量。從能繁母豬補欄到商品豬出欄一般要經歷受孕、妊娠、育肥等環節,生長週期一般在10-14個月,即當養殖户決定補欄能繁母豬之後,需要10-14個月才能傳導到生豬出欄量,而生豬出欄量與豬肉價格呈反比,因此能繁母豬的補欄量決定了一年後生豬的出欄數據,進而影響了市場豬肉價格。歷史上看,豬價從上行到觸頂回落的平均時間是17個月。

事實上本輪週期情況略有不同,由於本輪週期期初的供給短缺是非洲豬瘟造成的大範圍死亡,且由於暫時沒有有效的治療方法,生豬養殖存在恐慌性去產能,這導致本輪去化速度更快且幅度更大,價格高點遠高於之前,同時從豬價上行到觸頂的持續時間也維持了27個月。在高額的豬價之下,能繁母豬的補欄力度也遠高於之前。

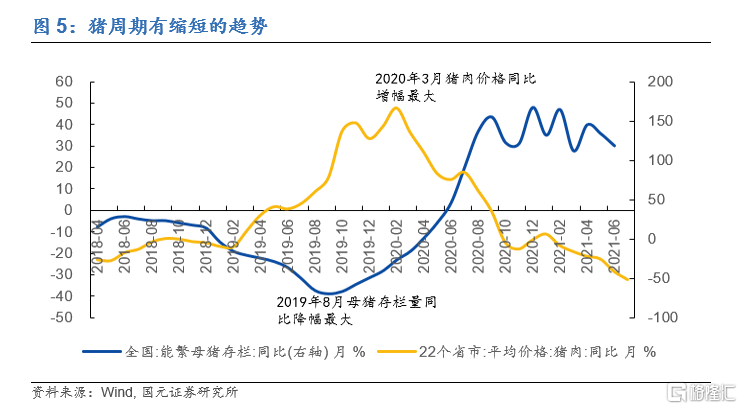

由於養殖技術的提升,母豬存欄量領先生豬出欄價格的時滯關係有縮短的趨勢。以本輪豬肉週期為例,2019年8月能繁母豬存欄量同比降幅最大為-38.9%,隨後開始反彈,而僅在2020年3月豬肉價格增幅最大,隨即快速下跌,生豬產能釋放時間縮短到了約7個月。出現這種情況的主要原因為養殖技術的提高,例如 PSY(每頭母豬每年提供的斷奶仔豬數=母豬年產胎數*母豬平均窩產胎數*哺乳仔豬存活數)、提高 MSY(每頭母豬每年出欄肥豬數=PSY*育肥豬成活率)、縮短生豬出欄日齡等方式,均縮短了生豬生產週期。

2.2養殖利潤是補欄的決定性因素

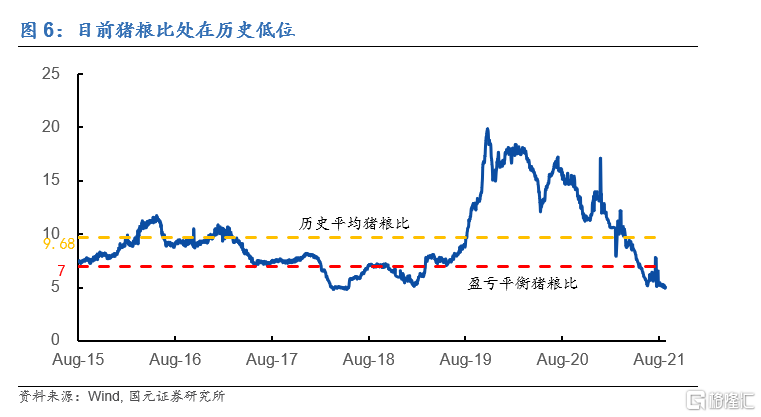

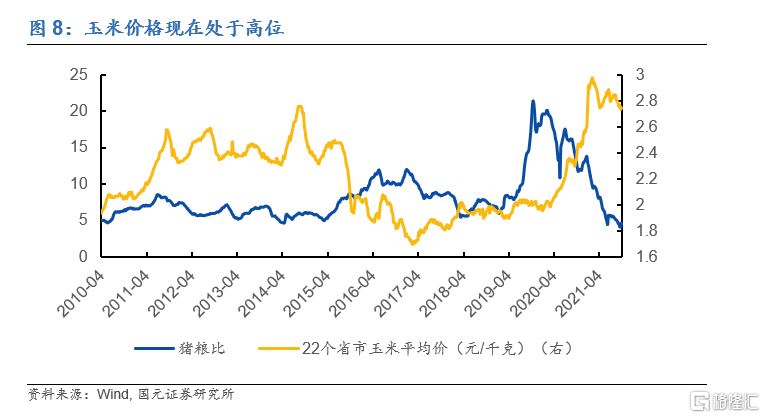

目前豬糧比處在歷史低位,且低於盈虧平衡點。豬糧比指的是生豬價格和玉米價格的比值,由於飼料佔豬肉生產成本的50%左右,豬糧比成為了衡量養殖成本的指標。根據今年6月9日發改委等五部門頒佈的《完善政府豬肉儲備調節機制 做好豬肉市場保供穩價工作預案》,將盈虧平衡時的豬糧比從1:6上調到1:7,對應的豬肉價格在18-19元/千克之間。從歷史數據看,目前豬糧比處在歷史低位,僅在1:5左右,對應的豬肉價格為13元/千克,即每賣一千克豬肉虧本5-6元。

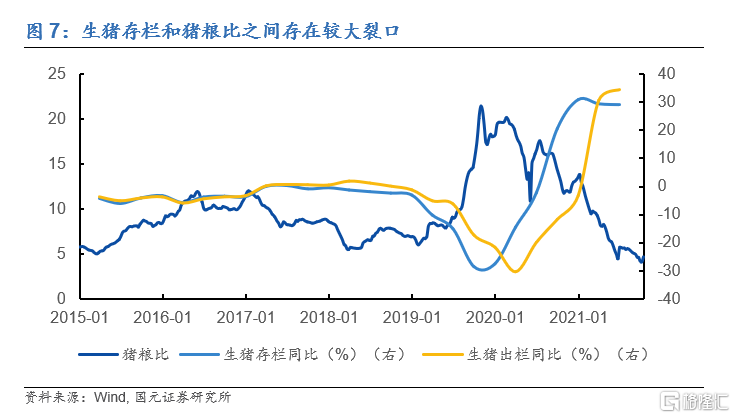

從生豬存欄和豬糧比來看,兩者之間出現了較大裂口。從歷史看,豬糧比和生豬存欄的增長率是呈反向關係,即生豬存欄量下降會導致豬肉價格上漲,豬糧比上升,養豬的利潤增加,進而導致存欄量再次增加,豬肉價格下跌,豬糧比下降。當前的豬糧比處在歷史低位,而去欄量卻微不足道,這讓二者之間出現了較大裂口,這個裂口是不穩定的,在生豬養殖利潤微薄的情況下,生豬存欄的增長不可能還在歷史高位,因此缺口將會被回補,回補力量將會由市場和政府共同決定。

玉米價格是影響豬糧比的重要因素。玉米價格升高會拉低豬糧比。2020年之後,在國際上由於新冠疫情在全球蔓延、沙漠蝗蟲災害、東南亞旱災、糧食危機傳言等因素,在國內受飼料需求增長,目前玉米價格整體處在高位水平。此外,河南作為我國糧食主產區之一,由於此前的洪澇災害,玉米生產受到影響,因此階段性的玉米供應端有壓力。隨着秋糧上市臨近,玉米價格開始出現了加速下跌。此外,國家對糧食價格有所調控,玉米價格長期看也將回落。

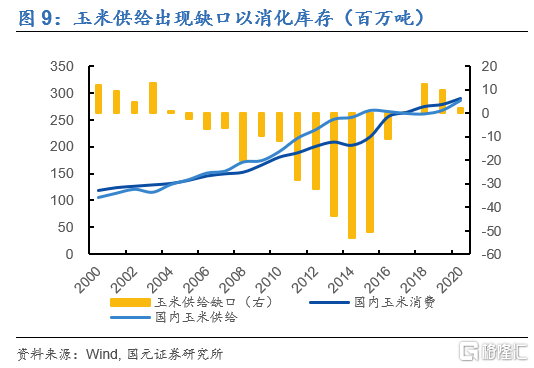

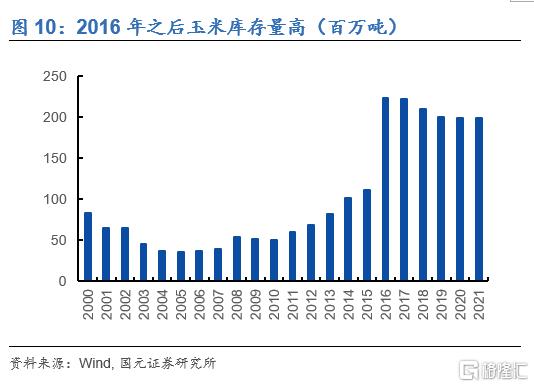

國內玉米庫存量充足且處於高位,目前處於去庫之中,價格有望趨勢線下跌。自1999年開始,我國糧食產量連續5年下降,雖然2004年糧食直補、免除農業税等措施促使糧食扭跌轉增,但人口的增長使得人均糧食佔有率仍較低。2008年秋糧上市之際,我國推出玉米臨時收儲政策,2008到2016的8年間,我國玉米供給過剩2.61億噸,於是2016年取消了收儲制度,並開始逐年縮減玉米播種面積,2015至2020年,我國玉米播種面積從6.75億畝回落至6.32億畝。從庫存上看,2016年庫存2.23億噸,隨後開始逐年去化,目前庫存1.98億噸,仍處在較高位置。今年我國玉米播種面積增加2109萬畝億應對價格上漲。預計下一年度新糧總產量同比增長4.27%,為6年新高,且中儲糧玉米拍賣持續投放,短期供給寬鬆,玉米價格有望出現15-17年的趨勢線下跌。

2.3生豬養殖集中度低,散户主導產能變化

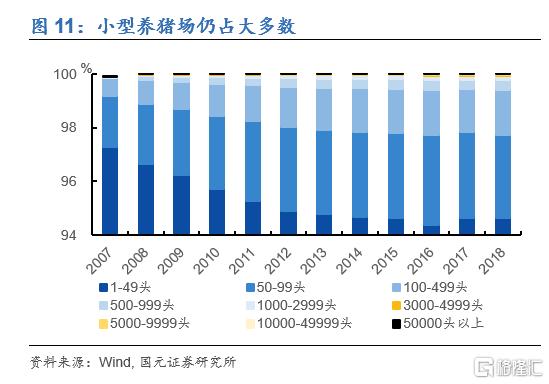

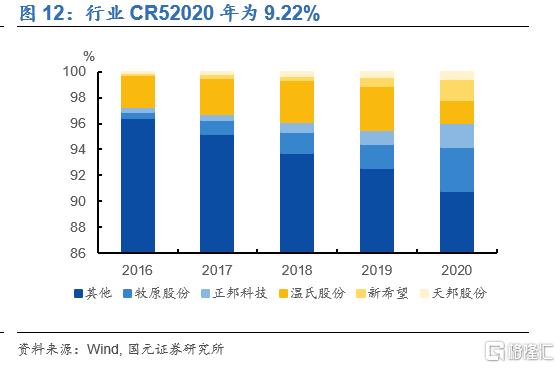

我國生豬養殖行業集中度較低,整體呈上升趨勢。受資金、技術、人才等因素影響,我國傳統的生豬養殖行業特點是小而散。從養殖場規模來看,50頭以下的養殖場佔比在2018年仍近95%,而500頭以上的中大型養殖場僅佔比0.59%,據農業農村部2019年12月數據,我國養豬場户由2010年的6170萬户下降到2019年的2600萬户,養豬從業者進一步減少,但生豬規模養殖比重由2010年的34.5%上升到2019年的52.3%,具體來看,行業前五大企業為牧原、正邦、温氏、新希望和天邦,2016年CR5為3.54%,2020年上升為9.22%,行業集中度呈提升趨勢。

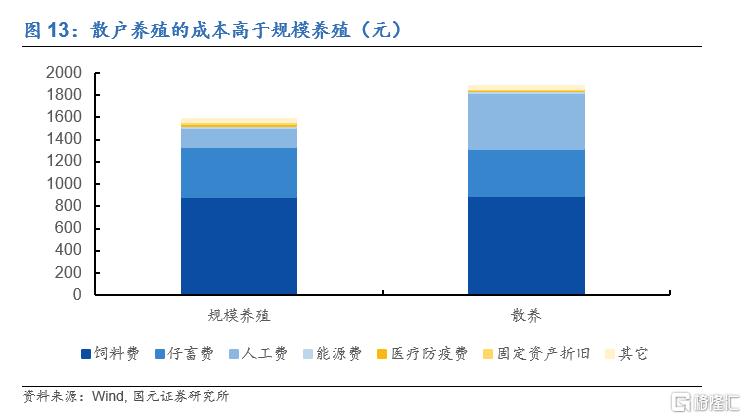

散養的成本比規模養殖略高,且擴產處於無序轉態。根據測算,散養的成本比規模養殖的成本高18%,其中人工費用的規模效應體現的最明顯,而飼料成本佔比在50%左右,是最主要的成本來源,且不具有規模效應(飼料成本的增加是線性的),這也是養殖業是為數不多的規模不經濟的行業之一的主要原因。此外,由於散户養殖傾向於追漲殺跌,不具有行業數據的全局性和前瞻性,往往在利潤高時過量補欄,利潤低時過量去欄,形成了豬肉價格的跌宕起伏。

散户的疫病防控能力差。疫病是養殖業的大敵,豬瘟、豬丹毒、肺疫、炭疽病等疾病造成大量生豬死亡,是行業去產能的最主要原因之一,2018年全年通報129起豬瘟,總共撲殺生豬102萬頭,並進而帶來生豬產能下降,僅2018年3月的生豬產能就同比下降了21%,比去年同期減少870萬頭。而散户由於豬舍規劃不科學,及疫苗注射、疫病防控等均不成熟,很容易造成疫病傳染,蒙受巨大損失。

當前豬肉價格需要漲價近50%才能夠轉虧為盈。除飼料成本外,今年由於原材料大幅漲價,人工藥物、水電成本也漲幅較大,導致現在的盈虧平衡點比17-18年也有所提高。如果當前生豬想要扭虧為盈,豬肉價格需要上漲至少50%,這在短期內做到也有難度。

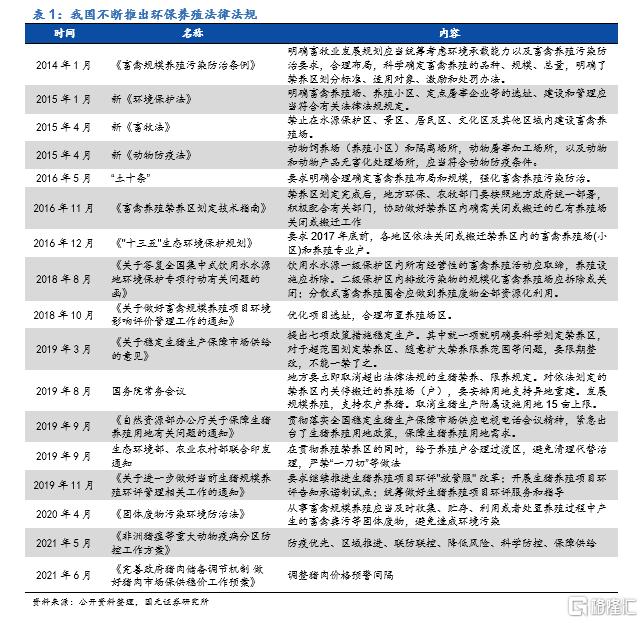

2.3政策對價格形成具有指導作用

我國政府於2014年設置生豬環保,通過行政手段控制產能。2014年1月1日施行的《畜禽規模養殖污染防治條例》是國家第一部專門針對畜禽養殖污染防治的法規性文件。2015-2018年,是禁養政策執行最嚴格的幾年,《環境保護法》、《畜牧法》、《畜禽養殖禁養區劃定技術指南》等規定了禁養場所,在水源地、環境保護區、風景名勝區、居民生活區、科技文化區及其他規定的場所不得設立養殖場,並對養殖場的關閉、搬遷及相關獎懲措施做出了一系列規定,在此期間我國生豬存欄量從近4億頭逐漸下滑至3.3億頭。

2018年之後環保政策放寬,在堅持環保的同時更加註重彈性管理,同時鼓勵養豬,保障生豬供給。由於非洲豬瘟對我國生豬產能造成嚴重打擊,為了穩定豬價,2018年開始,國家多部門相繼印發文件,出台政策支持產業發展,對新擴建豬場予以適當補助,支持防疫、環境控制、自動飼養等環節建設,同時延長貸款貼息期限,對生豬實施良種補貼等,對環保政策在執行中“一刀切”等不合理的現象予以制度層面上的規範。

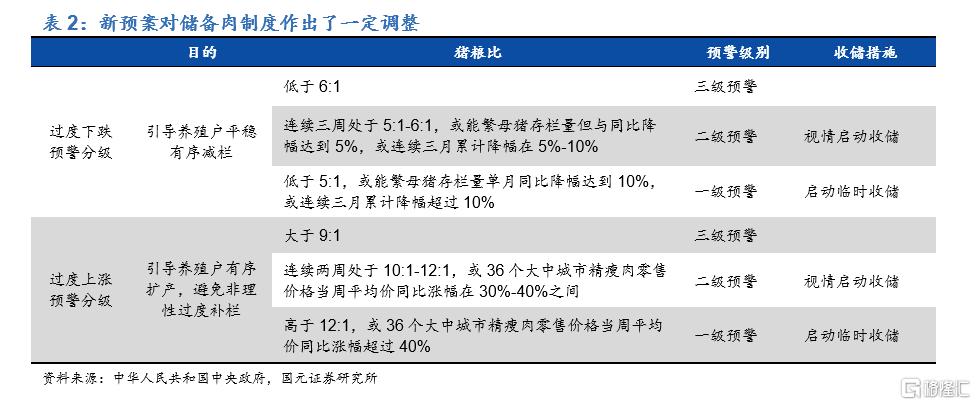

新的豬肉儲備政策出台,宏觀調控手段日益完善。1979年,針對我國幅員遼闊、自然災害頻發的問題,國家建立儲備肉制度。在價格下跌時收儲,在遇到特定緊急情況或豬肉價格上漲較大時投放儲備肉,這一制度逐漸成為實施宏觀調控的重要手段。2009年,發改委發佈《防止生豬價格過度下跌調控預案(暫行)》,充分發揮政府豬肉儲備調節作用,並根據形勢變化於2012年和2015年兩次進行修訂,形成了《緩解生豬市場價格週期性波動調控預案》。相關預案對於促進生豬市場平穩運行、緩解價格週期性波動、保障居民豬肉消費需要起到了積極作用,也為農產品價格調控積累了經驗。2021年6月9日,發改委、農業農村部、商務部、市監局等部門聯合印發《完善政府豬肉儲備調節機制 做好豬肉市場保供穩價工作預案》,更加符合市場的新形勢新變化。新預案對2015年的調控預案做出了一些調整與完善:

1) 豐富預警機制。增加了兩個指標:一是“能繁母豬存欄量變化率”,該指標能夠顯著提高風險預警和儲備調節工作的前瞻性;二是增加了“36個大中城市精瘦肉平均零售價格”指標,該指標更貼近消費者感受,在豬肉價格過度上漲時能夠及時作出預警和響應。

2) 調整預警區間。根據價格過度上漲及下跌,設計了三級預警區間,並根據近年來的成本收益變化,將生豬養殖盈虧平衡點對應的豬糧比價由此前的5.5∶1~5.8∶1提高到7∶1,當豬糧比價處在7∶1~9∶1時不進行預警,為市場自發調整留有充足空間。

3) 分類設置儲備。依據政府豬肉儲備的不同功能定位,分設了常規儲備和臨時儲備。國家層面常規儲備主要用於滿足市場調控和應急投放需要,臨時儲備主要是在生豬價格過度下跌、產能大幅下降時進行收儲,以穩定生產預期,實現有效“託市”穩產能。

豬肉收儲對價格有提振信心的作用。本輪豬價下跌已經觸發了一級預警,中央收儲行動已經開始,今年已經進行了兩輪收儲:7月7日啟動第一輪收儲2萬噸,10月10日開啟第二輪首次收儲3萬噸,而10月11日生豬期貨即迎來了上市以來的第一個漲停。雖然規模不大,但是從歷史上看,中央收儲對豬肉價格有提振信心的作用:

1) 2009年6月5日,國家發展改革委宣佈啟動凍豬肉收儲工作。收購前,豬糧比價已經連續4周低於6:1盈虧平衡預警點,生豬價格創2006年11月份以來的最低點。收儲後,有效扭轉了豬價過度下跌的勢頭。據原農業部480個集貿市場監測點數據,2009年6月第2周生豬價格止跌企穩,從第3周開始連續15週迴升。

2) 2010年,相比於前一年,凍豬肉收儲工作提前2個月啟動。收儲後,4月中旬開始豬價低位震盪2個月,6月中旬後才開始持續回升。

3) 2012年5月份,國家啟動緩解生豬市場價格週期性波動調控預案,但直到3個月後實施第二次收儲豬價才開始回升。

4) 2013年4月中旬在豬糧比價連續6周低於6:1後,國家啟動收儲,但直到5月初第二次收儲後生豬價格才企穩,5月第3周開始連續18週迴升。

5) 2014年3月底國家啟動收儲,4月第1周生豬價格跌幅趨緩,4月底企穩,5月初第2次收儲後豬價快速回升。

6) 2019年3月初中央連續收儲3次,累計收儲量20萬噸,第三次收儲當天與開年相比上漲9%,到年底比開年上漲144%。

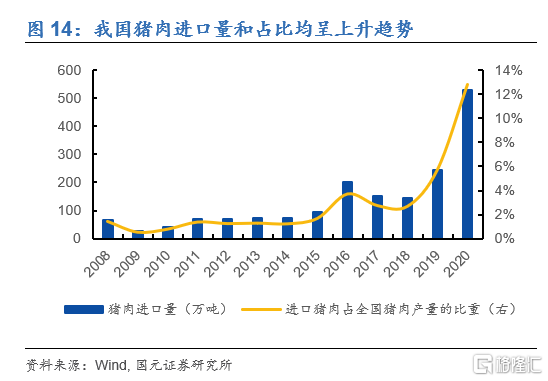

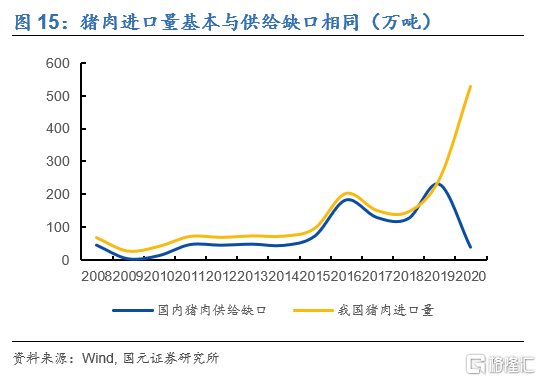

2.4進口主要滿足供給缺口

我國豬肉進口量主要跟隨供需缺口變動,用於調節豬肉價格。總體來説,我國豬肉進口量和佔全國豬肉產量的比重逐年增加,尤其是2015年之後,進口量從2015年的95.5萬噸(佔比1.69%)增加到2016年的202.1萬噸(佔比3.73%),2020年增長至528.1萬噸(佔比12.84%)。我國豬肉進口主要是用於彌補國內供給上的不足,緩解價格上漲壓力。2016年國內豬肉供給不足,豬價上漲,因此進口量大幅增加,隨着17年豬價回落,進口量也隨之下滑;2020年豬肉價格再次上漲,此外將冷凍豬肉的進口關税從12%暫時下調至8%,進口量也大幅增加。由於豬肉進口只是作為供需和價格調節手段,其變化滯後於豬肉價格變化。2021年由於豬肉價格下跌,全年進口量大概率會小於2020年。

進口豬肉不會成為國內主要供給來源,未來還是以自產自銷為主。我國豬肉進口國主要包括德國、西班牙、美國等歐美髮達國家,以大規模農場養殖為主,其成本相比國內要低很多,且受週期影響小,價格基本保持穩定。根據海關總署的數據統計,我國進口豬肉及豬雜碎均價摺合人民幣為在17-20元/千克之間,在國內豬價高企時相對成本更低。但是進口豬肉並不會對國內養殖產生過度衝擊,因為:1)進口冷凍豬肉不符合大眾消費習慣,更多的被餐飲、食品加工行業消化。2)生豬養殖是我國農業經濟中極其重要的組成部分,大規模進口會對我國經濟體系和就業環境造成巨大沖擊。3)我國食品安全標準比國外更嚴格。我國在飼料以及添加劑的管理上標準更加嚴格,如禁止抗生素、“瘦肉精”等,而在國外卻允許部分使用。

2.5生豬的去產能週期不可避免

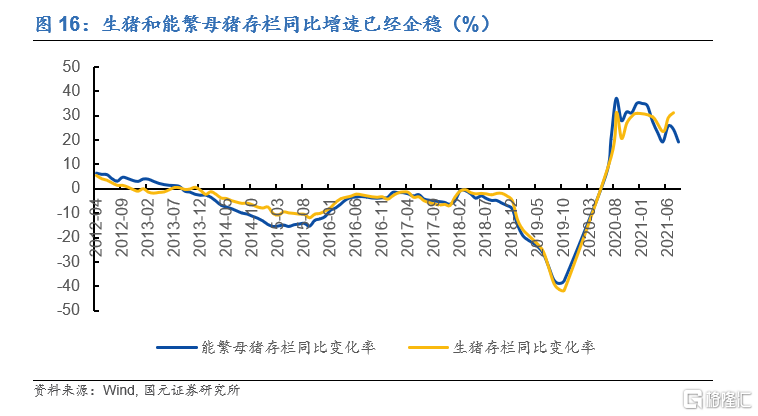

生豬及能繁母豬的存欄在去年7月份就停止加速,豬肉價格至少現在面臨着一個增長速度由跌至穩的小拐點。從增速來看,由於環保政策緊縮,生豬和能繁母豬產能持續去化,尤其是2018年年中之後,產能加速出清,直到2019年10月之後,存欄量同比增速開始快速提高,直到2020年8月時高達37%,隨後產能增速拐點出現,豬肉價格也將迎來止跌。

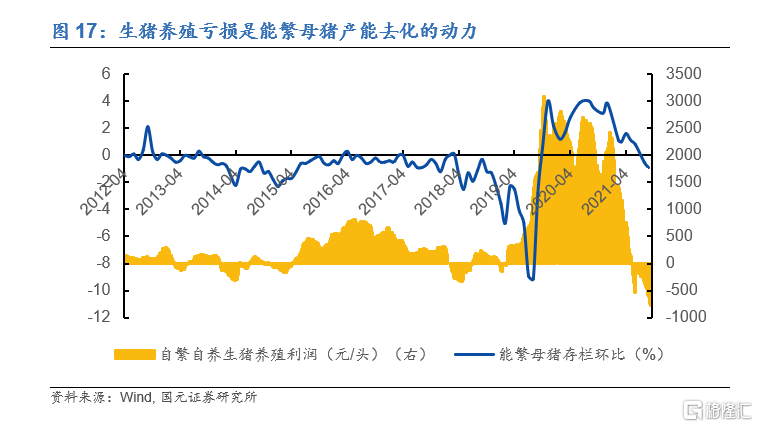

豬肉去欄是價格反轉的核心邏輯,而盈利水平是能繁母豬去產能的決定因素。一旦存欄開始下降,很可能是一輪極為劇烈的去化過程。2019Q4這一輪生豬補欄的力度其實已經過猛,這導致當前的生豬存欄量逐步上升到4.4億頭,是2013年以來的最高水平,而如此高的生豬供應量其實是當前需求消化不掉的。2013年時同樣規模的生豬供應就是過剩狀態,我們現在更是過剩的狀態;彼時生豬存欄量在3.3億頭左右,尚且存在虧損可能,況且如今的豬糧比平衡點遠高於當時,這種虧損無論是農户還是機構都難以承擔太久,豬肉去化在虧損推動之下不可避免。

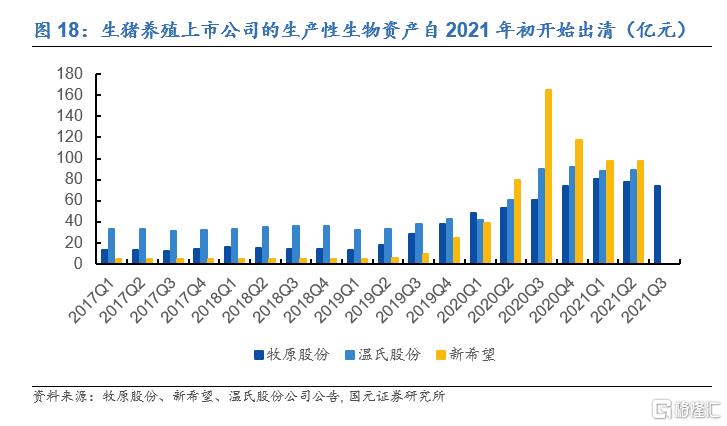

目前生豬已經開始去化,能繁母豬存欄量在7月時已經迎來拐點。2021年7月我國能繁母豬存欄量環比下降0.5%,結束了連續21個月的增長,而生豬存欄量雖然還在增長,7月環比增長0.8%,已經連續5個月漲幅收窄。由於2021年初能繁母豬補欄量達到最高峯,目前生豬存欄量的增長更多的是慣性的增長,在市場作用下,大家開始調整生產節奏,以質換量,首先淘汰品質較劣的二元母豬,加快產能出清。而上市公司的產能出清在2021年初已經開始。以牧原、温氏和新希望為例,三家上市公司的生產性生物資產自2020年起有顯著的增長,而2021年開始即開始逐季度下降。從上市公司披露的9月生豬出欄均重來看,各大養殖企業環比繼續下降,其中最高的是天康生物,出欄均重136.75公斤/頭,環比下降4.88%;最低的是正邦,出欄均重109.9公斤/頭,環比下降8.93%。

即使保守估計,這一輪生豬存欄量至少會有25%的下降。按照保守的估計方式,我們的生豬存欄量在這一輪下降週期回到2018年末的水平(2019年大幅去產能之前)的話,生豬去化率也要達到25%,也導致豬肉價格可能會出現一輪幅度與2019年可媲美的漲價行情。一旦這種級別的去化出現,豬肉價格的增長速度約為90%。隨着能繁母豬存欄量拐點已至,生豬出欄增速環比放緩,當前豬肉價格同比增速已經處於底部區間。

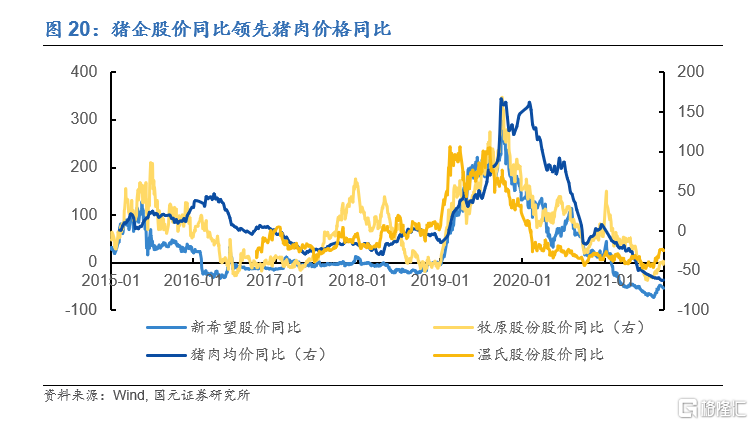

豬企股票價格領先豬肉價格。將新希望、温氏、牧原的股價同比漲跌和豬肉價格同比漲跌放在一起時可以看出,基本這三家生豬養殖企業的股價同比拐點的出現均領先於豬肉價格同比拐點三個月到半年左右,即豬企股票行情往往出現在豬肉價格上漲的早期,因此現在可以逐漸開始關注生豬養殖龍頭企業.

3.需求端:總體保持穩定

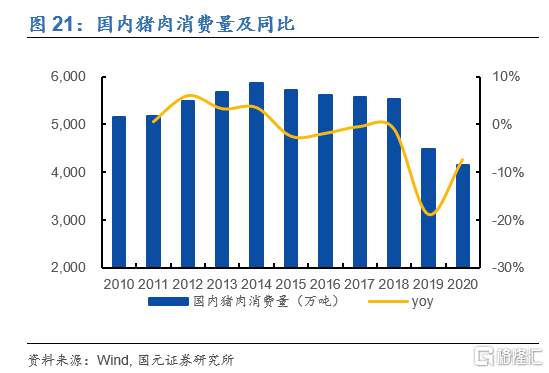

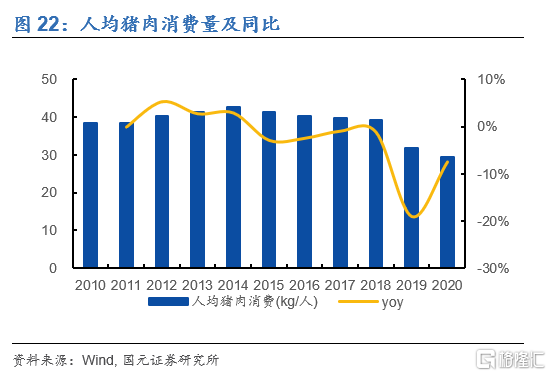

我國豬肉消費量總體趨勢較為平穩,近兩年有所下降。從國內豬肉總消費量和人均豬肉消費量來看,2014年之前穩步上升,之後直到18年總體保持穩定,年人均消費量保持在40kg左右。19年之後消費量出現較大程度的下滑,20年人均消費量下降到30kg。從本輪週期來説,豬肉價格暴漲至歷史最高是重要的原因;而總體來説,取決於居民收入和消費習慣。

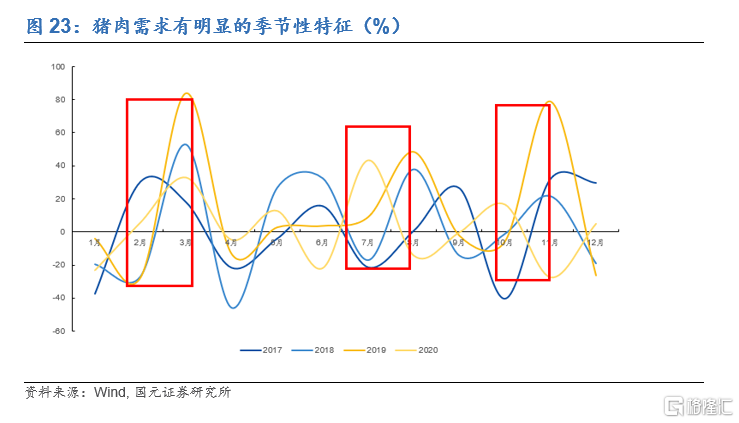

豬肉消費具有明顯的季節性特徵。在一年之內,受到節假日及事件影響,豬肉需求會體現出明顯的季節性特徵。由於豬肉價格月度環比可以反映短期內供需結構的變化,我們使用這個數據作為供需結構的説明。每年的1、2月由於春節原因,豬肉需求旺盛;而7、8月時,由於此時出欄生豬對應仔豬補欄時間為去年的冬季,仔豬死亡機率相對更大,會造成供給季節性的縮減;而10、11月由於國慶假期和製作臘肉等習俗,對豬肉需求量大。由於現在即將進入年底,因此豬肉需求也將有所提振。

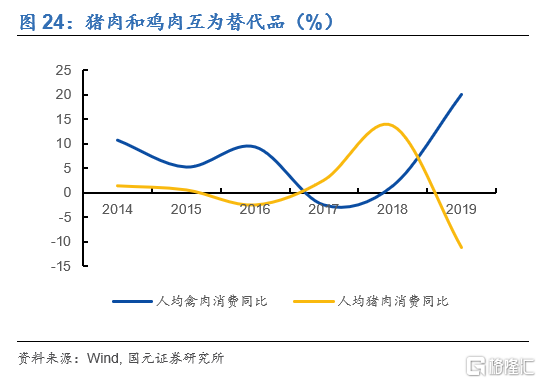

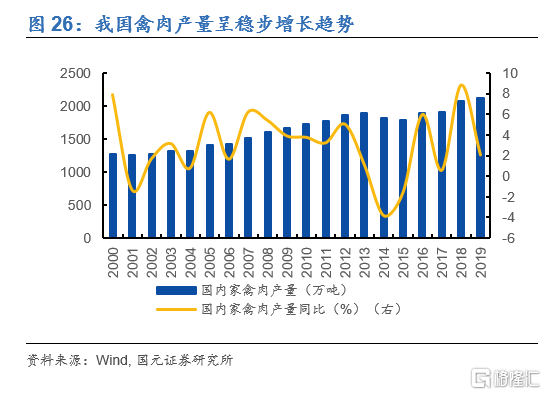

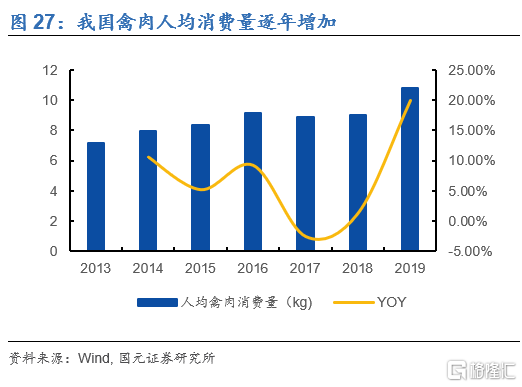

禽肉也會伴隨豬週期的到來迎來價格上漲。豬肉、牛肉及雞鴨等家禽都可以為人體補充蛋白質,由於我國長久以來的消費習慣,豬肉是最主要的消費品種,當豬肉價格上升時,由於禽類(主要為雞肉)總體價格較低,因此會成為首選的替代品。此外由於雞肉的脂肪含量低於豬肉,在低脂健康化飲食的倡導下,我國禽類產量和消費均在2014年之後穩步增長。從豬肉和雞肉二者的關係上,人均豬肉的消費增速和人均雞肉的消費增速呈現出較為明顯的反向波動,2019年在非洲瘟疫大幅提升豬肉價格的情況下,雞肉人均消費量同比增長20%,達10.8千克。由於豬肉價格的上漲會促進禽類的需求,因此禽類價格與豬肉價格基本保持正相關,即豬週期的來臨也意味着雞肉同樣迎來價格週期。

風險提示

豬肉價格下行風險;畜禽疫病大規模爆發;新冠疫情影響消費