懟友商,罵股東,戰寶能,當網紅,有董小姐的地方,總會有動地驚天的的舉動。

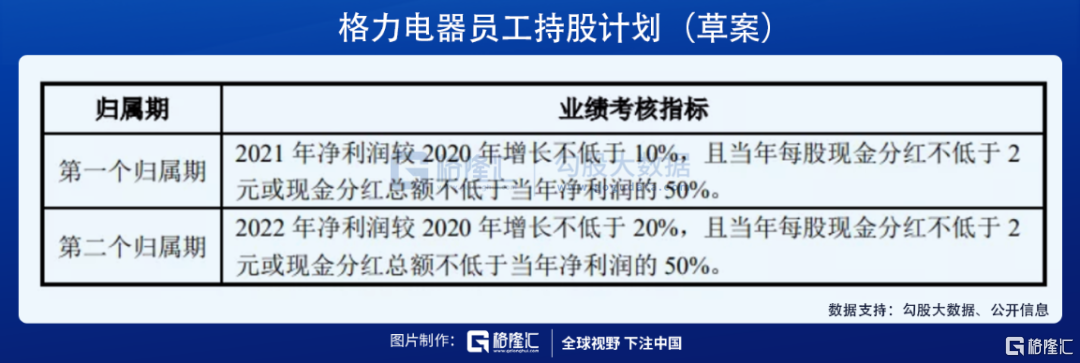

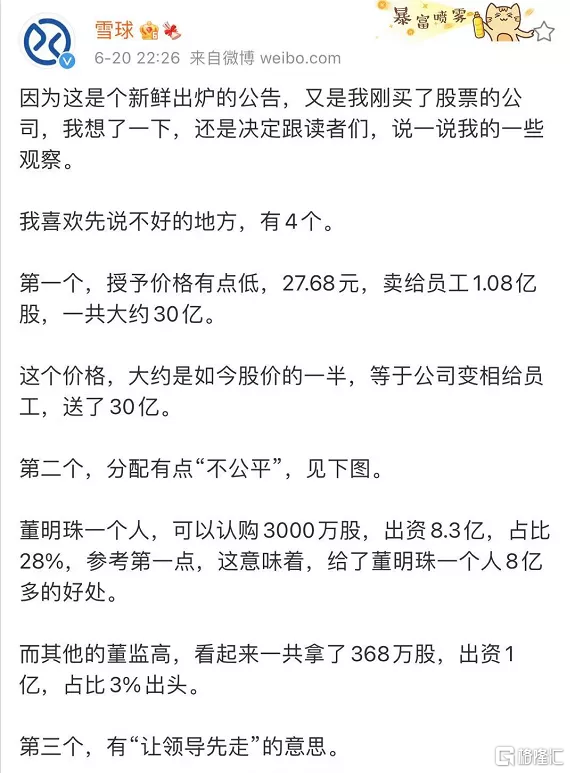

昨晚,董小姐大手一揮,以27.68元/股,相當於目前股價的5折,給12000員工股權激勵,她自己一個人則佔了總數的27%,總金額8億。股權激勵這種事情在上市公司中見怪不怪,但問題在於董小姐的價格便宜,受眾多,而股權激勵的條件貌似也沒那麼難達到。

這就給人落下話柄。

格力今天的股價開盤大跌超過4%,全日以4.79%的跌幅收場,證明資本市場對股權激勵是意見非常大。

但是,質疑歸質疑,董小姐既然敢做,多半也已成定局,明眼人都看得出來,董小姐正在下一盤大棋,而這盤大棋,更像是董小姐的最後一場戰鬥。

1

週期下行,迴天乏力

和美的比起來,格力日子確實過得不咋地。美的雖然空調業務比不上格力,但是多元化的成功,使得它明顯處於領先地位。

2020年,美的的營收為2857.10億,同比微漲2.27%,淨利潤275.07億,同比增長8.82%,而格力的營收只有1704.97億,同比倒退14.97%,淨利潤222.79億,同比倒退10.26%。

最新市值,美的為5072億,格力為3074億,格力只有美的的60%。去年3月的股市的低位,美的和格力市值相相差不大,但一年過去,美的股價漲了67%,格力只漲了10%。

高瓴2019年400億真金白金砸進去,到現在已經3年過去了,不過賺了10來個點,如果算上其中一半資金是銀行貸款,光每年交的利息,和其他投資比起來,格力算得上敗筆。

很明顯,格力已經不復當年勇,曾經的大白馬,淪落到今天的位置,令人扼腕歎息。但這一切,其實都源於董小姐的一個執念。

當年,董小姐以洞悉一切的戰略眼光,堅定地讓格力all in空調賽道,非常有道理,因為在房地產輝煌的時代,家電作為配套,必定受益於此,但問題只在於,到底什麼樣的家電受益最大?

董小姐給出了自己的答案--空調。確實,在所有建築中,空調是最不可或缺的,比如寫字樓可以沒有洗衣機,沒有電冰箱,沒有電視機,通信機房也可以沒有任何家用電器,餐廳也是如此,但要是沒有空調試試?尤其是大熱天,根本不可能。

董小姐的邏輯在於,老孃選了最大公約數,然後死磕到底,做到最極致,這等於説“我在家電最大的細分市場,佔據了最大的份額,賺錢那是小case”,這種戰略直接把格力推上全球首屈一指的空調老大位置。

在商言商,單品還是多元化,本沒有對錯,只要在合適的時點選擇合適的戰略,都有成功的可能性。只是,花無百日紅,任何合適的戰略,都會隨着環境的變化而失效,等到紅利釋放完,公司需要轉型卻又轉不好的時候,問題就隨之出現了。

現在的格力,正好處在這個階段,產品多元化錯過了最好的時機,坑已經被美的佔了,網上渠道也慢人半拍,現在才開始瘋狂補救。更慘的是,地產已經處於週期下行,主營收入--空調業務更遭遇難以逆轉的下行。

2

成也董小姐,敗也董小姐

格力的問題,相信董小姐也是看得很清楚的,她應該也明白不能老靠空調這條腿走路,所以她很早就開始為格力謀求轉型,但問題就在於,幾次重大轉型都是雷聲大雨點小。做手機,不了了之;做新能源汽車,踩了銀隆這個坑;做芯片,到現在也知道究竟做了啥。

從大方向上看,董小姐的戰略眼光值得肯定,想法也很到位,比如通過手機打通家電,做IoT物聯網,這是誰都否認不了的大趨勢,小米、美的、海爾,甚至包括國美都有涉及;做新能源汽車就更不用説,只要看看現在多少資本湧入這個賽道就知道了;芯片也因為中美貿易戰搶足了眼球。

所以,大家就更納悶,既然方向沒有錯,憑藉董小姐的能力,還有格力的財力、人才實力、技術實力,再怎麼説也不至於混成現在這個模樣,到底格力怎麼啦?

其實,從董明珠坐上格力電器董事長那天起,格力已經被深深地烙上了董明珠烙印,可謂成也董明珠,敗也董明珠。

如果用一句話概括董明珠的個性,那就是固執。

先聲明一下,這裏講的固執,是中性詞,本身並不帶節奏,漢語字典的解釋“本指堅持不懈,後多指堅持成見”。

所以,如果方向對,那固執就變成堅持到底,褒義多一點;如果大方向錯了,那固執自然就變成死板、不懂變通。

從董小姐的一言一行,處處都留有她固執的痕跡,她認為對的東西,就容不得反對聲音。比如她當年力排眾議,讓格力傾全公司之力押注空調,取得巨大成功;又比如當年鬧得沸沸揚揚的,因為中小股東反對投資銀隆而被罵得狗血淋頭一事,不同的是,最終證明銀隆是個坑。

這也説明中小股東當初的反對是正確的,反倒是董明珠,並非完人,不是每一次出手都必勝。

從公司的生命週期上看,轉型是無法避免的,但轉型能否成功,除了領導人的戰略眼光、外部的競爭環境、政策環境等,更在於公司自身對轉型的支持,比如組織架構能夠適應轉型,財力足不足夠,人才能不能招到,等等,這是一個系統性的大工程,當中任何一個環節出問題,轉型都可能折戟沉沙。所以,數次轉型失敗,合理的解釋就是董明珠的戰略方向可能和格力自身情況產生衝突,簡而言之,就是沒有實事求是。

而導致這個問題的背後原因,很可能是董小姐已經成為格力的一言堂,有反對聲音,得到的回饋就是一陣痛罵,所以真正理性的聲音,被淹沒。

其實,從公司治理的角度出發,股東作為出資人,絕對有資格否定他們認為不對的議案,股東不同意格力投資銀隆,很正常,畢竟格力是做家電出身,涉足電動車屬於跨界,這步子邁得有點大,所以股東們謹慎小心。這是一種制約,也是一種警醒。

反倒是董小姐,雖然坐在董事長的位置,但她不過是董事長請來的職業經理人,公司不是她一個人的,她有什麼資格怒懟股東?難不成真的把格力當成自己的私家後院?想幹嘛幹嘛?

當然,也有人為董小姐喊冤,當年珠海國資委是格力大股東,官員的保守、求穩性格,限制了董小姐的發揮,間接也使得格力錯失很多轉型良機,如果不是董小姐的固執,格力必定落入平庸之列,所以格力有今天,董小姐是居功至偉。

不過,格力是全體股東的格力,並非董小姐一人之格力,如果一家公眾公司被置於一人手掌,那這個人就很容易膨脹,當底下的人再也不敢提反對意見的時候,廣大投資者或許就只能自求多福了。

3

格力的未來在哪裏?

關於格力的未來,相信很多人都沒有答案。

即使格力把空調電機、冷凝機和壓縮機技術做得再好,把智能化霜技術、高效離心技術做得再溜,也很難逃脱行業的週期下行,過度依賴空調這個單品戰略,很明顯已經走到盡頭,雖然名義上還可以打打存量替換,打打海外生意,但這與過去的高增長,不同日而語。

其實,董小姐也很焦慮的,66歲的高齡,還出來當網紅,為格力站台,確實稱得上為格力鞠躬盡瘁。坊間稱董小姐這次的股權激勵明擺着是搶股東的錢,然後為自己退休享受生活斂財,這種説法就有點小家子氣了,董小姐做到現在這個位置,如果還因為錢毀掉半生名譽,那真的是腦子進水了,再説,她像是缺錢的人嗎?

所以,合理的解釋就在於董小姐要為格力做最後一搏,讓格力重回一線大白馬行列。在一家呆了近30年,並親手將她建成全球空調一哥,想必董小姐對格力也是愛得深沉,足以讓她奮不顧身。加上廣大投資者的焦慮,尤其是砸了400億進去的張磊,雖然沒在董事會有席位,但相信因為股價低迷,他也沒少找董小姐理論。

兵馬未動糧草先行,這次股權激勵,把人馬都綁在自己麾下,或者只是董小姐大棋中的一步。問題只是在於,董小姐這盤大棋究竟是什麼?是繼續在家電這個賽道上拓展,像美的那樣做小家電、建網上渠道,還是像她當初那樣做跨界?

我們沒有答案,作為投資者,看着格力的股價低迷多時,我們也很想格力能來個困境反轉,但是,現在的董明珠,已經沒有珠海國資委的束縛,在格力處於絕對權威地位,你有信心她能拯救格力嗎?

又或者,沒有董明珠的格力,會不會更好?