春天剛剛來臨,洗牌已經開始。

瘋狂擴產,合縱連橫,巨資跨界,以及激烈的“定價權”爭奪背後,新的淘汰賽無可避免。

並非危言聳聽!過往的一些產業歷史證明:樂觀的人越來越有錢,悲觀的人越來越睿智——但是當所有的要素都翻轉的時候,悲觀的人站在了舞台中心,樂觀的人走向了天台。

產業要實現持續發展,對風險的警惕乃至“未雨綢繆”,不可或缺。

當然,我們相信,包括曹仁賢、李振國、劉漢元、南存輝、沈浩平、高紀凡、瞿曉鏵、朱共山、李仙德、蔡浩、楊建良、李賢義、王燕青、王一鳴等等一眾歷經跌宕與淬鍊的光伏企業家們,早已是胸中有溝壑,“洞若觀火”,各有籌謀。

“洗牌”,從來不是貶義詞,而是一個希望產業和充分競爭產業的正常現象。沒有絕對的“好”,也沒有絕對的“壞”。一些企業被淘汰,一些企業留下,一些企業乘勢夯實競爭優勢,甚至加速加速走向寡頭;在商言商,冰火兩重,冷暖自知。

本文將從以下八個方面展開分析:

一、產能絕對過剩,部分企業必將被“洗掉”。

二、供應鏈的“戰爭”開打,“扛不住”的企業將被無情淘汰。

三、經營分化明顯,部分企業承受巨大轉型風險和經營壓力。

四、集中度加速提升,寡頭趨勢已成,“馬太效應”強者恆強,未來的光伏沒有弱者的空間。

五、巨量資本“跨界”光伏,國有資本加速跑馬圈地,強烈衝擊光伏固有利益分配與競爭格局。

六、產業正式進入“後上市時代”,不僅是產業的競爭,更是資本的競爭,能否登陸資本市場,深刻影響企業競爭力與生死存亡。

七、中國逆變器行業正面臨第五次大洗牌。

八、以下12種光伏企業可能被淘汰。

01

光伏產業鏈部分環節產能絕對過剩,部分二三線企業必將被“洗掉”。

2021年光伏新增裝機到底會有多少?

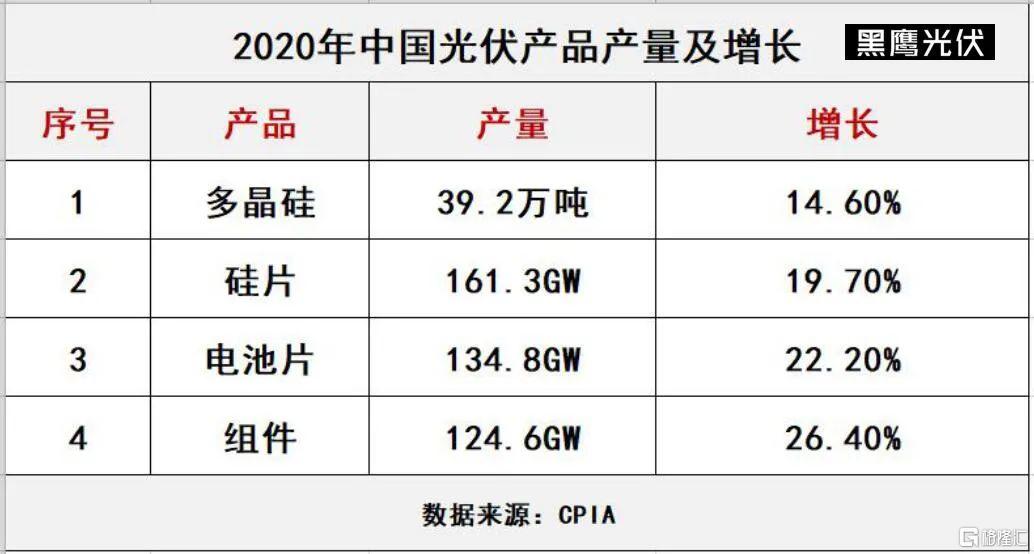

中國光伏行業協會的預測是全球光伏裝機預測150-170GW,國內55-65GW。彭博新能源的最新樂觀預期是,2021年新增209GW,未來兩年將分別達到221和240GW。

但即便最終實現如此的增量,光伏產業絕大部分環節的產能還是遠超市場需求,形成“絕對過剩”。

“過剩”往往是競爭市場的常態,但絕對的過剩或巨量的過剩,必將引起慘烈競爭和強烈的洗牌。

“瘋狂擴產”,這是過去2020年,乃至2021年的至今的主題詞,且這一輪擴產潮涉及產業鏈的方方面面。最新的消息是:2月28日,保利協鑫與上機數控就顆粒硅研發及生產簽訂戰略合作框架協議,擴產標的是30萬噸顆粒硅。

從產業鏈環節來看,硅片、電池、組件環節的擴產極為激進,以至於六大組件企業2021年的合計出貨量目標超過了今年全球的潛在需求。

我們再看幾組數據:

1.統計發現,2020光伏新項目投資超4000億!其中,單個項目投資額在10億元以上的就多達82個,50億元以上的有22個,100億元以上也有15個,前三大投資項目投資預算都在200億元以上。

2.截止2020年底,晶科投資350億,隆基投資287.85億,東方日升286億,通威投資235億,晶澳投資123.3億,五家投資合計1282.15億。

3.各組件企業擴產投資總額超過1075億。

4.僅福斯特一家企業在2021年底就會擁有200GW的膠膜產能,加上其他家的產能,全行業膠膜也會達到300GW。

5.根據Solarwit治雨統計:2020年,中國光伏行業新增360餘條電池產線,按照每條產線400MW的產能計,對應140GW+的新增電池產能。

6.根據Solarwit治雨統計:2020年,中國光伏全行業一年新增500條組件產線,摺合200GW+的產能,一年擴張的產能就超越全球需求!

簡言之:硅片、電池、組件環節,過去一年的擴廠產能,已經超越當年全球的市場需求。毫無疑問,在尚未導入可以令後來者居上的先進技術之前,隨着產能的快速擴張,不同環節的龍頭企業勢必會利用成本以及規模優勢掀起市場的淘汰賽。

可以預期,2021年,即使上述產能不能完全落地,光伏產業鏈上部分環節產能的絕對過剩已是必然,慘烈的洗牌也是必然。

02

供應鏈的戰爭貫穿全年,“定價權”的矛盾和爭奪也貫穿全年,“扛不住”的企業將被無情清洗。

牛年春節後,以“漲價”為特徵的定價權爭奪戰已經打響。

短短一週內,硅料漲幅超10%,硅片再漲3~4毛/片,組件預期漲5分/W。

光伏供應鏈的失衡已在去年加速凸顯,尤其是對於那些日漸走向緊缺、供不應求的產業環節,供應鏈的爭奪已尤為激烈。

綜合機構、觀察人士、協會等觀點,2021年的光伏行業,上游硅料、玻璃等緊缺可能是貫穿始終的主旋律。

Solarwit治雨分析:透過硅料,已看到無數光伏企業的生死悲榮......組件環節將會是供應鏈的戰爭,因為硅料緊缺導致的供應有限,諸多企業並不會缺乏訂單而是缺乏交付能力;那些沒有來得及做硅料戰略佈局的企業將會在2021年面臨有單沒物料、沒辦法交付的窘境。

過去的一年至今,通威、東方希望、大全、協鑫、特變等五大硅料產商,幾乎都被上門“求糧”的人踏破門檻。統計發現,截止2020年底,通威股份、江蘇中能&新疆協鑫新能源、新疆大全、亞洲硅業、新特能源5大硅料巨頭已簽出86.73萬噸硅料,摺合到2021年約22.6——23.7萬噸。通威股份、中能、大全、亞洲硅業4家企業雖然拋出20餘萬噸的擴產計劃,但2021年產能釋放仍然有限。

上游硅料緊缺,巧婦難為無米之炊!這無疑會極大增加硅片、電池片、組件企業的焦慮——他們必須必須一手搶市場、一手搶供應——特別對於組件企業而言:是否要延續2020年“賠錢”供貨的局面?上游漲價傳導到組件企業,那麼是要違約撕單與賠錢供貨?終端爆發,能否採購到足夠的量來支持訂單?

根據硅業分會的判斷,正常情況下,原有產能2021年產量將達到43萬噸;若新增產能如期投產,能帶來約5萬噸新增產量, 使2021年國內硅料總產量達到約48萬噸左右。海外OCI和瓦克的產能8.7萬噸,預期進口料將保持8——9萬噸,年總供應量為56——58萬噸。按1W組件對應3g硅料,預期可支持180——190GW的組件產量。

硅業分會對於2021年硅料供應狀況的判斷是“緊平衡”。中信證券則預計硅料中短期供給有限,產能釋放速度較慢;2021、2022兩年內,硅料均“供不應求”,該機構預計:2021-2022年全球光伏新增裝機將達165/200GW左右,考慮1:1.2的容配比,預計全球新增光伏裝機對應的組件需求為198GW和240GW。在單GW組件硅料需求量2900噸的情況下,上述組件規模對應的硅料需求約為58萬噸和70萬噸。

Solarwit治雨則判斷是“緊缺”:至2021四季度,國內硅料產出只可以滿足60%下游需求;硅料產能對應年初的180GW勉強會增長到2021年底的193GW,而其他環節的產能則會增長的不成樣子,紛紛衝破300GW大關!

以上圖表是行業中硅料長約簽單情況,基於這份長約彙總,Solarwit判斷得出一個令人擔憂的結論:全行業2021年有限的52.7萬噸硅料產出已經通過長約鎖定的方式鎖定掉97%。

就是説:在之前沒能進行過充分的硅料產能佈局的企業,接下來都可能會面臨無料可用的情況。雖然我們也看到了玻璃、硅片等環節有大量長約在,但鎖定比例遠沒有達到硅料這樣誇張的情況。

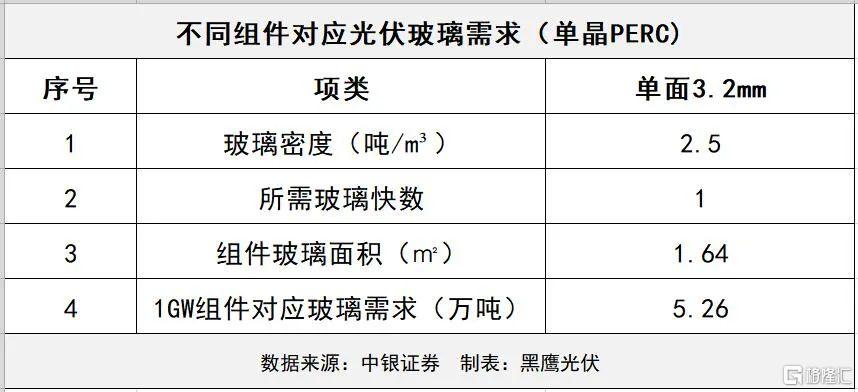

與硅料供應狀況相似的,還有玻璃環節。去年連續的漲價事件讓人記憶尤深。供應短缺,連續漲價背後,光伏玻璃擴張加速鍵直到2020年四季度才被按下。到2021年,對應部分核心環節動輒300GW的產能,玻璃的供應緊缺必將還要持續一段時間,而後是逐漸寬鬆,乃至再次陷入過剩。

對於上游材料“緊缺”、“緊平衡”,以及持續漲價,已有人和媒體呼籲“相關部門”加以調節。也有觀察者呼籲“別讓光伏玻璃劃傷了整個行業”、“別讓硅料燙傷了整個光伏行業”。等等。

但也有產業人士為上游硅料企業鳴不平:“光伏行業最賺錢的是硅料廠嗎?硅片廠持續的高毛利為什麼沒有人來説話?之前電池賺錢的時候也沒人説話?硅料這剛剛賺了幾天錢就要燙傷行業了?”

03

企業經營狀況分化明顯,有人喝湯就有人吃肉,部分二三線企業可能在新一輪的洗牌中被加速淘汰。

“形勢一片大好”並不能完全概括一些光伏企業的經營狀況。

從70餘家已發佈2020年經營業績預吿的企業數據可以發現,包括ST天龍、羅博特科、東旭藍天、億晶光電、協鑫集成、中利集團等10家以上企業均出現虧損,甚至鉅虧。

其中,中利集團預計2020年度將虧損25.5億元至28.45億元。其公吿顯示,資產減值準備、剛性費用支出等是造成中利集團2020年虧損的主要原因。

“業績預虧”還只是明面上最直觀的數據,從多位角度來分析,進入十四五後,不少光伏企業依然面臨巨大的經營壓力。比如,截止2020年9月末,79家A股光伏上市公司總負債規模為5600億元,同比2019同期增長了684.2億元。不少企業都面臨着巨大的償債壓力,部分老牌企業都發生了債務逾期,甚至部分企業被列入了失信被執行人名單。過去的一年,不少企業面臨着控制權轉讓、退市、破產重組等命運。

此外,值得注意的是,從企業經營發展角度而言,你可能做了99件正確的事,卻可能架不住一件重大失誤的決策,企業戰略抉擇必然要慎之又慎。

同時,在技術路線的抉擇上,伴隨市場劇烈變動,步子調整過慢也可能把企業一步步拖入泥沼。過去的兩三年之間,亦有數家光伏巨頭因過往戰略決斷、技術路線選擇的失誤或“滯後”而陷入企業經營轉型的陣痛,未來走向如何,依然難有確定。

光伏行業一直都是一個“剩者為王”的行業,先進技術代替落後技術,高性價比產品代替低性價比產品,有競爭力的公司幹掉失去競爭力的公司。而且由於光伏設備處於不斷更新進步過程中,單位產能的投資額度必然會處於越來越小的趨勢當中,光伏的“喜新厭舊”也成為必然。

04

產業集中度加速提升,寡頭趨勢無可避免,“強者恆強”的馬太效因更加凸顯,未來的光伏市場,難有“弱者”的生存空間。

在過去一年,對外投資和擴產對兇猛的,往往還是那些龍頭企業。

當比你優秀和強大的人,比你還努力。結局必然是“馬太效應”,強者恆強。

除了瘋狂擴產,光伏產業另一大“奇觀”是合縱連橫、“強強聯手”。與此同時,通過各種合作模式攜手“垂直一體化”,或者在產業鏈環節“互踩地盤”,通過自身投資和擴產加強“垂直一體化”。

這原本就是一個迷信奇跡的商圈,但歷經20年的產業跌宕至今,從企業競爭秩序來講,進入十四五後,“寡頭趨勢”下,強者恆強,弱者愈弱,二三線企業已很難“逆勢進擊”,實現超越。

什麼是寡頭?解釋得直接一點就是壟斷者,是托拉斯,是上下游都能通吃。曾經,資本規模化進入光伏產業,無競爭力企業規模化破產。而光伏“領導者”等計劃推出後,政策的清晰導向與市場的壓力,聯合推動了產業集中度的提升,產業及社會資源也加速向領頭企業聚攏和集中。

我們曾做過大量統計分析,最近兩三年,在所有光伏上市企業中,榜單前十名企業的營收之和、淨利潤之和、訂單規模、籌資規模、對外投資現金流流出等等,均佔據了整體比重的60%以上,部分數據甚至超過90%。

新一輪大洗牌啟動的當下,每個光伏企業對於自身的“定位”都事關興衰生死:我的核心優勢是什麼?在不同“強強聯合”的利益聯盟和條線上,我處於什麼位置?我的中長期利益來源?假如失去最直接的利益盟友,我是否能繼續發展壯大?

05

巨量資本“跨界”光伏,國有資本加速跑馬圈地,強烈衝擊光伏固有利益分配與競爭格局。

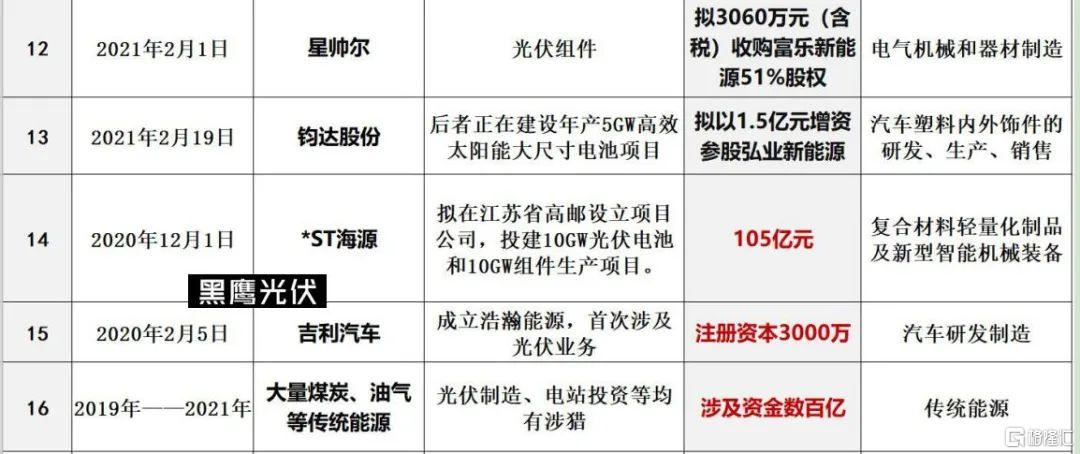

在政策的引導下,以及資本和媒體的推動下,光伏發電的熱度已經超出了產業本身,引起許多圈外的公司跨界進入。

從過去兩年進擊光伏的資本來看,筆者認為有三大類:

其一,眾所周知,以“五大四小”為代表的國有資本強勢進擊光伏電站投資環節,極大改變了下游的競爭格局,進入十四五,國有資本將是新能源電站投資的絕對主力。

其二,以中煤集團、神華集團、中國石油、中海油、中石化十多家傳統煤炭、油氣企業為代表的大型傳統能源企業,強勢進擊光伏產業鏈不同環節,迅速增加了光伏產業競爭格局的變量。

其三,過去的2020年,一些與光伏“八竿子打不着”的企業,開始跨界光伏。甚至,這些“跨界”者中,剛剛出現了吉利集團的身影——這是繼比亞迪後,有一家整車製造企業進入光伏領域。

以上這些“新勢力”的進入,將強烈衝擊光伏產業固有的競爭格局,產業蛋糕有可能將重新劃分。

其一,光伏行業的技術進步以及市場對高效組件追求不斷推動產業的快速發展,產品迭代速度不斷加快,後進的跨界巨頭確實有彎道超車的機會。

其二,中國光伏產業已走向成熟,市場格局脈絡相對清晰,大的蛋糕已經瓜分完畢,這對於後進者來説,有機遇,但更是個挑戰。

其三,對於民營企業來説,他們最大的短板就是資金鍊緊張,以及缺乏專業的光伏人才,很可能會在跨界征途中翻船。而對於國企和央企巨頭來説,錢對他們不是問題,問題是併購的項目是否是優質項目,能否帶動集團實現綠色轉型是個挑戰。

06

光伏正式進入“後上市時代”,能否登陸資本市場,很大程度影響企業的競爭水平和市場話語權。

對於很多光伏企業來講,到底要不要上市?

事實的疑問是:能不能儘快上市?絕大多數企業都在想方設法登陸資本市場。

什麼是上市?用通俗的話説,就是把公司的所有權分成若干小份,放在市場上流通,機構或個人投資者如果看好公司的行業或者前景,就可以到公開市場上買入該公司的股票。

上市後,融資渠道變多,公司架構不同,對股東意義不同,企業知名度大幅提升。總而言之,企業的潛在競爭力大幅提升。

過去的兩三年裏,超過30家光伏企業實現了“資本夢想”的第一步,也即成功登陸資本市場,並藉由資本市場的力量,實現了大幅擴張和新階段的發展。而那些想上市,但又一直沒有上市的企業而言,其管理團隊、創始團隊、背後股東,都可能承受更大的壓力,甚至焦慮。

我們團隊曾詳細統計中國光伏資本市場過往20年的一些數據變量,比如:

1.20年前,中國光伏上市企業只有18家,總市值740億元。

2.如今104家光伏上市企業的董事長,平均年齡53歲。

3.尚德電力曾連續6年“霸屏”市值第一。

4.隆基股份上市首日的總市值只有59億,到了2021年,一度超過4000億。

5.20年裏,中國光伏上市企業對外總投資為13451億。

6.20年裏,光伏上市公司或通過股權,或是債權直接融資4979億元。

從上市時間來看,一些企業的上市“司齡”已超過25年。但彼時,多數企業尚未涉及光伏業務。

從年度上市企業數量來看,2010、2011、2017和2020年,光伏領域成功上市的企業最多。過去2020年,有多達16家光伏企業成功登陸資本市場。

過去的20年中,不少曾經輝煌一時的光伏上市企業,因各種原因被迫退出資本市場。比如,中電光伏、尚德、賽維、海潤、英利等。

當然,最近三年,還有個“變局”,就是海外上市的光伏企業爭相“回A”。截止目前,天合光能和晶澳科技均以成功迴歸A股,此外,阿特斯、大全、晶科均“在路上”。

目前104位光伏上市公司董事長,最年長的是大全新能源董事長徐廣福,近年78歲;最年輕的是易事特董事長何佳,今年36歲。統計發現,中國光伏上市企業董事長的平均年齡為53歲。其中年齡超過60歲的董事長15位。“八零後”董事長8位。

“十四五”開局,光伏產業迎來新的發展,這不僅體現在產業層面,更體現在資本層面。能不能上市,對於絕大多數企業而言,意義重大,甚至事關生死。目前,排隊IPO的光伏企業有15家左右。相信2021年,在繼續擴產的大背景下,光伏產業在資本層面的競爭和淘汰賽會更加凸顯。

07

光伏逆變器進入第五次大洗牌,競爭格局劇烈變化。

在光伏產業鏈各環節中,逆變器的競爭歷來激烈。從2018年531至今,逆變器行業的競爭格局已發生深刻的變化。一些企業突然行蹤難覓,一些企業加速發展。此消彼長中,2021年,一些排序可能又要有不小的變化了。

我們可以數出一大堆近幾年“消失”或“易主”的逆變器企業,比如:茂碩電源、歐姆尼克、追日電氣、科陸電氣、江蘇兆伏新能源、中興昆騰、中電長城等等。此外,最近幾年的市場競爭的一大“奇觀”,是多家世界500強企業陸續退出逆變器業務。

光伏逆變器行業的競爭極為殘酷,甚至可以稱為“血腥”。看看這組數據:2012年上海SNEC展會上,逆變器相關廠家多達439家;到了2013年則只剩下286家,而2013年4月至今,還出現在國內光伏逆變器採購招標的企業已僅有30家左右,而活躍在50%以上的國內招標項目的企業則已屈指可數。

根據以往的市場發展規律,一兩年一次小洗牌,三五年一次大洗牌,進入光伏十四五前後,光伏逆變器行業的第五次大洗牌大調整正在提速。

中國的逆變器產業已經歷四次大洗牌:

第一次洗牌:2010年前後,國內企業“蜂擁而入”,國外部分品牌退出中國市場。

第二次洗牌:2012—2013年之間,國內企業價格戰,大機寡頭勝出。不變的是,此次的洗牌仍舊是以價格戰為主。在大機制造方面擁有技術和製造實力的陽光電源、上能電氣等企業引領了此次行業洗牌。在此期間,古瑞瓦特、固德威、三晶電氣等小機企業主要以國外市場為重。

第三次洗牌:2014年,華為的強勢入場以及國外市場的變化促使了逆變器市場的第三次洗牌。此次洗牌後,陽光電源、華為、上能三家企業佔據了地面電站80%以上的市場份額。也就在2014年前後,國外光伏市場發生轉變,古瑞瓦特、固德威、三晶電氣等企業開始逐步迴歸國內。

第四次:2018年,光伏“531新政”後,產業劇烈波動,逆變器領域又出現了一次新的洗牌調整。

目前,中國的逆變器市場兩大陣營已經形成:

第一陣營,主要代表企業有陽光電源、華為。

第二陣營,主要企業包括上能電氣、錦浪科技、固徳威、特變電工、正泰等等。

此外,再無所謂的“第三陣營”。一些企業由於資金、經營和管理層面的問題已經被甩出了競技軌道,那些企業也已經難以對第一、二陣營的企業構成威脅。

新一輪洗牌到底有何特點和趨勢?其一,借用陽光電源董事長曹仁賢的分析:市場會往分佈式的微電網、家庭以及工商業等小型市場方面發展,同時,向大型電站項目的聚集也將更加明顯。陽光電源將緊貼市場,將上述大小市場“兩手抓”,迎難而上。簡言之,做大機的想搶佔小機的蛋糕,做小機的也垂涎大型地面電站的份額。

第二,從更宏觀的視角,未來的競爭更加強調跨產業鏈的協同創新。華為智能光伏業務總裁陳國光就曾分析,光伏在整個能源系統中的佔比相對較少,行業更多關注上下游產業鏈這條線;未來,光伏行業要“擔當大任”,就必須更多地融入社會的方方面面,關注視角要從一條主線擴展成跨領域的一張產業網,與其他產業協同創新,儘快使光伏行業競爭力上一個新台階。未來一定是整個電站上下游的融合,甚至是整個能源領域的協同控制,才能實現最優的發電。

其三,逆變器企業在資本層面的競爭愈加明顯。過去兩年時間,包括錦浪科技、上能電氣、固德威等企業均成功登陸資本市場,並藉由此加大技術研發、產能擴張與國際化佈局,由此實現更大發展。是否上市,將很大程度影響逆變器企業未來的競爭力、話語權和生詞存亡。

08

以下12種光伏企業面臨巨大壓力和風險,可能被洗掉。

“整體前景一片光明”這話根本不能概括整個行業發展的真實境況。就如《動物莊園》裏的遊戲,強者吞噬了弱者,拳頭大的打贏了拳頭小的,商業競爭極其殘酷。

結合最近一年多,大量光伏企業財報數據,以及此輪洗牌和調整的特點,黑鷹光伏認為,以下12種光伏企業很可能在新一輪的產業整合與競爭競爭中面臨巨大風險,並很有可能被陸續被淘汰。

第一種:鉅額負債,且長期現金流緊張兮兮,庫存積壓高企,三角債嚴重的企業。

第二種:骨子裏不具備創新基因,失去技術和商業模式創新進取心,沒有創新能力和動力的企業。

第三種:企業管理粗放,管理遠遠跟不上規模發展和瘋狂擴張步伐的企業。

第四種:企業一把手熱衷玩資本,喜歡在資本市場“瞎折騰”,在製造和實業方面根基不牢的製造企業。

第五種:供應鏈管理極為薄弱的企業。

第六種:在“合縱連橫、強強聯合”的利益條線上,站錯隊伍、或者站不到隊伍的企業。

第七種:全球化背景下,市場愈發多元化,在此背景下,過分依賴某一區域市場的企業。如果過於依賴某一國家或區域市場,一但政策或市場有變,公司的生存就可能立即陷入生死存亡的境地。

第八種:補貼被拖欠極為嚴重的民營電站投資商,如果後續發展資金跟不上,要麼被收編,要麼破產。

第九種:技術路線的選擇出現巨大錯誤,轉型步伐過慢,跟不上需求和轉變的企業。

第十種:只想通過改頭換面,投機取巧獲得“新生”的光伏企業,恐怕都將難以為繼。

第十一種:不注重國際市場開拓和資源配置的企業。

第十二種:作為承擔碳中和責任的國家隊,大型國企特別是能源國企由於身負艱鉅的減排任務,此前那種玩票似的光伏電站投資規模恐怕再難入其法眼。其中一些靠“拉皮條”、靠路條過日子的中小企業可能丟掉飯碗。