2021年農曆牛年前夕,世界一分為二,一邊的人在努力搞微信紅包封面,一邊的人在接力 Clubhouse 邀請碼。

2月5日,微信上線“微信紅包封面”小程序,個人微信用户只要創建視頻號併發布一條視頻集齊10個贊即可自己定製微信紅包封面;另一邊,Clubhouse 繼續推動全球音頻社交熱潮,七麥數據顯示,截至2月8日 Clubhouse 已經進入19個國家和地區的 App Store 免費榜前10名。

(Clubhouse分區排名,七麥數據)

一牆之隔阻擋不了國內用户參與的熱情,鑑於閒魚的高價邀請碼和各種社羣的邀請碼接力活動,可以合理推測,國內用户為 Clubhouse 在全球其他國家和地區的 App store 排行榜貢獻良多。

這顯示出當下社交領域正在發生的兩個很有意思的現象:

●一是張小龍對視頻號的全面解讀,宣示了微信向視頻化過渡的決心,視頻已成為全球主流社交產品發力的重點;

●二是在大洋彼岸掀起的 Clubhouse 指向的音頻社交,迎來了資本和市場雙重看好,創立十個月的 Clubhouse 估值已達10億美元,相關競品或產品均迎來利好。

視頻號與 Clubhouse 的火爆,指向的是當前社交產品截然不同的分化之路:

視頻是一種更大眾化、個體化,話語權進一步下放的表達方式;音頻社交則存在着結構上的失衡,意見領袖(或大V)的話語權天然佔優(雖然看似每個人都有發言機會)。

無論是在張小龍演講所述還是在行業的衍進中,視頻化更像是內容形式發生的變化,對微信和抖音快手等來説,視頻與社交的粘合確實在逐步增強。

胡泳在《視頻正在“吞噬”互聯網》一文中解釋道:未來的個人表達,將是一個往下短、往下碎、往下“演”的進程,因為短視頻顯然比文字更能夠直觀地展演自己。

在這種趨勢下,“隨手拍”與“人人上傳”成為內容產業生產模式鉅變的基礎(專業化更上一層);反觀音頻(音樂產業除外)則一向作品化程度低,更加倚賴社交關係。

實際上,短視頻是一種內容表達形式,而視頻或音頻聊天則是一種語言表達形式,天然存在的缺陷是表達的獨佔性,禁忌“七嘴八舌”的表達——“吵架”的發生只需要兩個聲音同步發生。

因而,在語言表達的場域內,更加註重秩序與次序,被重視的表達者往往只是少數派。

我的一位朋友形容的更加形象:“想象下我們老祖宗,圍一堆火,講故事,永遠是大祭司能説最多話。”

“短視頻代表的話語權下放”與“音頻表達的向上集中”同時發生,是否代表了當下社交產品的物種分化乃至説互聯網的分化呢?

01

我們先從 Clubhouse 講起。

由於是邀請註冊,Clubhouse 推出的前幾個月用户增長比較緩慢,去年七月時僅有 Paul 和 Rohan 兩個全職員工(創始人)。

Clubhouse 的初始內測用户包括硅谷投資人、科技公司職員、名人政客等,討論質量相對較高,聽眾可以通過右下角的“舉手”圖標申請發言。

第一個在國內大陸引爆的 Room (聊天室)應當是馬斯克在2月1日創建的 「Time Elon Musk on Good 」,幾個小時內馬斯克聊了各個公司業務的進展和預期、還聊了比特幣等話題。

Clubhouse 的 Room 中包含主持人、演講者、聽眾三種角色,一個 Clubhouse Room 的對話質量或者吸引力如何,往往取決於 room 主題和演講者身份,因此可以形象地將 Clubhouse 稱之為一個「大型多人在線互動式播客」。

這種“名流”與聽眾的互動,提供了一種對話發生、參與的稀缺性,Clubhouse 創世團隊的願景是 「一個熱情和包容的社區 」,並稱“沒有社區, Clubhouse 什麼都不是”。

Clubhouse 的產品圖標均來自其用户頭像,其創始人在產品博客上透露,到今年1月中旬, Clubhouse 用户量已達200萬了,外界預測 Clubhouse 用户量目前已突破500萬並且 Clubhouse 正在擴大團隊,開發 Android 程序和新的輔助功能。

在接下來的幾個月中,Clubhouse 計劃啟動商業化測試,允許創作者通過小費、門票或訂閲等功能直接獲得報酬,並計劃推出“創造者贈款計劃”,以支持 Clubhouse 創作者。

“很像早期知乎的形式”,這是包括包括一些互聯網從業者、媒體人給出的一個相似的評價。

Quora 及知乎,是移動互聯網前代問答 SNS 網站的代表,兼具社交與表達的功能,且最初同樣採取的邀請註冊制。

早期的 Quora 及知乎都頗具“精英範”(彼時互聯網普及度尚低):奧巴馬、扎克伯格、阿方索·卡隆等都曾是 Quora 的用户;而知乎的種子用户包括產品經理、投資人、高校學者、媒體人等。

(目前馬化騰在知乎的唯一一則回答)

類比Quora、知乎,Clubhouse 的“精英化”不僅是其社區及邀請機制擴散的結果,也跟音頻類產品的特點相關,演講者多“名流”,聽眾往往也“層次較高”——

尼爾森網聯數據顯示,2018年我國網絡音頻節目聽眾規模達到6.61億,接觸率為47.55%,佔網民規模的82%;且網絡音頻節目聽眾呈現明顯的年輕化、高知化、高質化、白領化趨勢,在網民中更加成熟、學歷更高,高端人羣佔比更高。

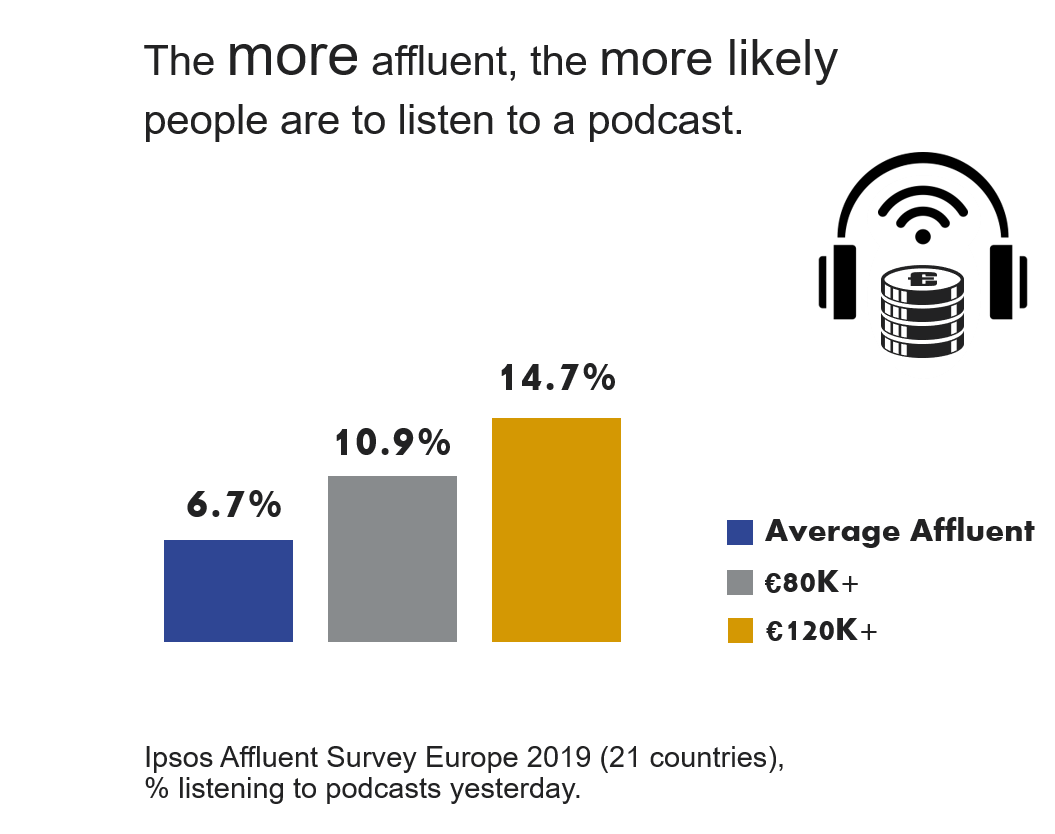

益普索2020年的一則報吿則顯示,歐洲富裕人口收聽播客的可能性幾乎是普通大眾的兩倍:一個人越富裕,他/她收聽播客的可能性就越大。

以 Clubhouse 的“中國用户”為例,由於客户端及跨區使用的難度頗高,更遑論想要參與進外語 Room 中,使用的高門檻是非常明顯的。

品玩創始人駱軼航就總結了活躍在 Clubhouse 上的幾類人羣,並直呼 Clubhouse “中國用户”為 「上流中國網民 」。

(品玩,駱軼航)

當然,隨着更多用户的湧入,Clubhouse 的話題範圍在擴大,參與門檻下降,也出現了“所有人問所有人”的 Room,但創始團隊擔心的社區泛化帶來的言論問題已然發生。

去年 Clubhouse 社區內曾就身份、種族、性別、種族主義和宗教等話題發生了許多激烈對話,併產生了一些羣體言論衝突和網絡暴力。

Clubhouse加強了主持人(Moderator)的角色能力,主持人扮演的是策劃房間風格、管理對話、溝通聽眾的作用。

Clubhouse 希望促使主持人的角色對 Room 的討論發揮更多積極的平衡作用。

主持人維護髮言空間的秩序,參與者自覺次序發言,Clubhouse 的這種社區規則對話題參與羣體提出了更高的要求。

clubhouse的社區指南中表示,“分享舞台”和輪流發言,能夠拓展談話的廣度和深度,從而帶來不同的聲音。

這令我想到,張小龍曾提及的“信息的寬廣度和質量,一直是微信要解決的問題。”

由於參與門檻較高與發言結構失衡的問題,Clubhouse 或許不是一種羣體溝通的通案,但確實是一種有益的嘗試。

02

相較Clubhouse,短視頻的消費呈現的“下沉”特徵則指向了互聯網的日益下沉,但短視頻代表的“話語權下放”也是存在爭議的,它所關聯的公共表達究竟是如何實現的?

騰訊新聞《抖音內幕:時間熔爐的誕生》一文曾引述一位字節中高層的話:“字節雖然做得很大,提速很高,市值很高,但它和AT有個最本質的區別——它不具備社會價值。”

毫不誇張的説,國內與國外在短視頻化這條路上的加速,幾乎都是被抖音及其海外版TikTok推動的。

在抖音的內容分發中,次第的流量池構建了一套高效的內容篩選機制,以呈現給最匹配用户喜好的視頻內容。

這種內容機制下,是很難理清,究竟是算法在迎合人,還是人在迎合算法?

一方面是基於大數據的算法機制在努力迎合個人用户的取向,另一方面是大量創作者研究平台算法機制,不斷調整內容與推薦機制的契合度,以獲得更多曝光機會。

或許可以這樣理解,“用户話語權”在短視頻平台並不具體呈現為某一用户個體的喜好,而是具象為一個又一個“標籤”的有機組合——微信視頻號的“標籤”其實已經暗含了微信分發算法的方向,社交關係與標籤化兩手抓。

《創作者死於視頻》一文曾提及,視頻的傳播效率其實很低,在社交鏈上的薄弱使得網絡視頻的傳播效率問題尤其突出。爆款視頻,恰恰是藉助了音頻(即音樂)的傳播模式——「重複—洗腦—傳播—再重複」。

因而,在搜索和社交很難給到視頻傳播流量後,基於算法的分發才能後來居上。

短視頻在“Kill Time”這條路上幾乎一騎絕塵,超越了以往的媒介形式,對流量的自然飢渴會進一步刺激互聯網公司紛紛邁向視頻化,微信、Facebook的視頻化“補課”還會加快。

但短視頻的社會價值究竟是什麼?

2020年,快手的Slogan由“看見每一種生活”更換為“擁抱每一種生活”,更早一些,快手的slogan是“記錄世界 記錄你”;抖音的Slogan是“記錄美好生活”;微信視頻號的Slogan則是記錄真實生活。

記錄、看見,成為短視頻在產品層面尋找社會價值的關鍵詞。

這多少來源於 YouTube 以來網絡視頻的存在基礎,也來源於平台對“人人上傳”的視頻生產模式的鼓勵,後者對平台意味着源源不斷且廉價到近乎免費的內容供給。

視頻號被寄予微信“下一個時代”的希望,而抖音張楠則在一次採訪中稱:“抖音未來也許是一種生活方式。”——

在增長瓶頸和視頻化趨勢下,短視頻平台與社交平台紛紛在彼此之間尋找答案。

胡泳斷言:Facebook或者微信驅使所有人都開始發佈視頻的那一天,我們的信息流中所包含的有價值的內容要比現在更少。

他進一步提出一個問題:當你只想展示你的可愛狗狗時,網絡的視頻化可能會很有用,但是如果我們想要真正地討論社會問題,那該怎麼辦?

短視頻究竟是“殘酷底層物語”的體現,還是媒介大眾化的進步,尚未可知。

03

以商業成敗看,短視頻實現的經濟效益是其快速發展最確定的因素。

視頻創作方式雖然發生了變遷,但視頻的生產、傳播、獲益的規律並沒有什麼變化,只是在廣吿之外,與消費結合的更為緊密。

抖音成為了字節跳動的流量中樞和營收主力,微信正在通過視頻號連接內部商業體系,快手則在上市當天就實現了超千億美元市值(雖然其虧損擴大)。

反觀音頻,產業化程度最高的在線音樂尚未恢復唱片時代的巔峯,而播客的商業價值仍不樂觀。普華永道的研究顯示,到2024年,中國和全球播客廣吿收入僅為6.89億美元和35.61億美元。

(來源:199IT)

播客的商業化,幾乎處於內容產業商業化最最初級的階段。蓋因其廣吿價值並未被認可之外,播客的作品化程度並不高,也就很難推動付費增值業務。

如 Clubhouse 的發展,商業化的形式無非還是廣吿與付費(電商太遠),從其創始團隊目前的設想來説,向聽眾收費並分配給主持人和演講者,或許是一條可以維護 Clubhouse 社區氛圍和內容質量的方向,但同時也會進一步抬高用户參與門檻。

在本世紀的新十年中,互聯網繼續世俗化。究竟是短視頻還是音頻能夠代表公共表達的未來,或許並不重要。

值得思考的是,互聯網是更多反映人類社會,還是改變人類社會?

微博曾代表的“圍觀改變中國”已經成為舊夢,短視頻試圖標記的“美好生活”、“每一種生活”又或“真實生活”,又真的能構建“娛樂”之上的意義嗎?

Clubhouse 在國內的走紅,不喜歡的人會將其看作一場翻牆聽播客的大型刻奇;熱衷其中的講者、聽眾則將其看作一場開放、感人的遊戲——這本身就是一種羣體之間的不理解。

藉由互聯網反映的人的選擇,無論是視頻或音頻形式,都容易陷入“社交同温層”的小世界中。

或許,被推倒的並不是語言的巴別塔,而是溝通本身。視頻號或 Clubhouse 這些社交產品的出現,代表了人們不斷重建對話的不同努力。

在這個意義上,看見是重要的,聽見也是重要的。