作者: 强家宏

来源:鹿鸣财经

划重点:

1.“革命性”和“不可思议”,是乔布斯最喜欢的两个词。从摩托罗拉到IBM再到英特尔,苹果终于制造出了“全世界运行速度最快的个人电脑”。

2.在消费电子领域,「Made in Apple」十数年来一直是“这个星球上最受欢迎”的存在,在经历了与三星的爱恨纠葛之后,苹果转向「专注于专业代工」的台积电。

3.对于素来以「高傲」示人的苹果来说,iPhone的处理器不好用,就自己做一个,于是有了加冕多年的 Apple A系列。

4.当不可一世的科技创新「标杆」遇上横行二十年的无线通信巨头,他们的故事在交锋、和解与退让间循环往复,生生不息,直至分道扬镳的那一天,而苹果收购英特尔的基带芯片业务,就是终局的开始。

【编者按】近日,苹果宣布以10亿美元的价格收购英特尔手机调制解调器芯片的部分业务,这是苹果公司历史上第二大的收购交易。

作为科技界的创新标杆,这次收购对于苹果来说意义重大,用库克的话说就是,“这是一个机遇,可以加快未来产品的研发,并拥有和控制产品背后的‘核心技术。”

一路行来,苹果先抛摩托再舍英特尔,三星、高通分权制衡,他们制造出了“全世界运行速度最快的个人电脑”,自研的A系列处理器也已加冕多年。如今,素来以「高傲」示人的苹果,终于向他们垂涎已久的基带芯片领域,亮出了獠牙……

以下为文章正文:

在资本追逐利润最大化的年代,没有永远的朋友,也没有永远的敌人。

一切只向利益看齐。

如果我们对iPhone进行拆解分析,会发现它的硬件成本最为昂贵的部分来自于屏幕组件,将近整机硬件成本的五分之一。紧随其后的,是苹果自研的A系列处理器搭载高通或是英特尔的基带调制解调器,以及来自日韩的内部闪存芯片,这二者又划去了30%左右的硬件成本。

这里提到的屏幕组件和内部闪存芯片,最大的卖家是近来焦头烂额的三星。至于英特尔,我们恐怕再也没有机会在iPhone的供应链中找到它的身影,因为它已经把自己的手机基带芯片业务以10亿美元的价格打包卖给了苹果,包括业务线上的2200名英特尔员工。

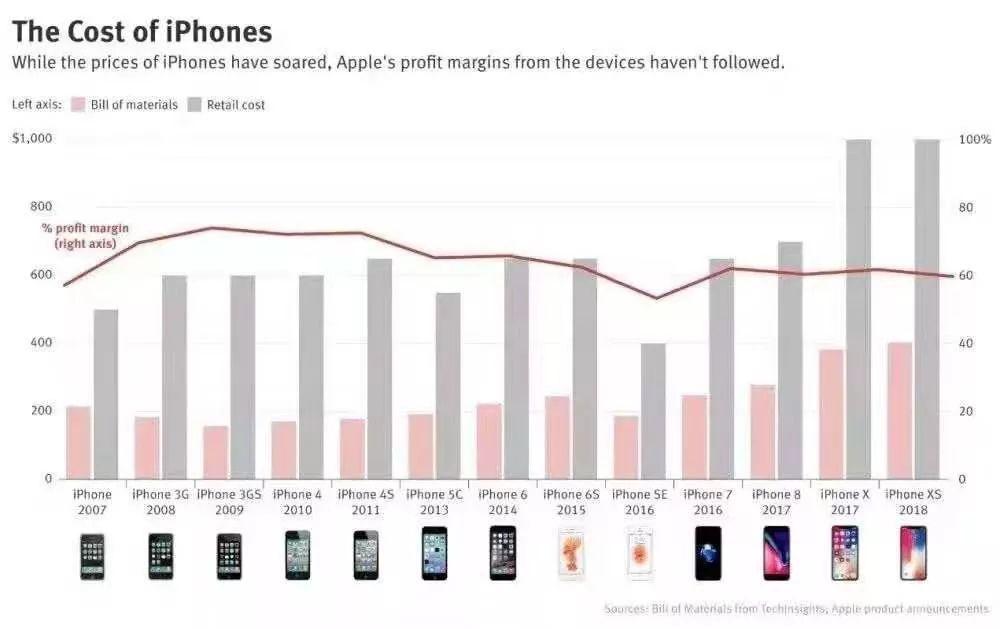

我们都知道,除去硬件成本,一部智能手机的最终定价还要算上研发、软件、组装、广告和分销等一系列成本。得益于完整的“生态闭环”,iPhone一直都是业界最能打的「印钞机」:在巅峰时期,iPhone售价的每1美元都贡献了74美分的利润;过去几年,它依然保持着60美分打底的业绩。

数据来源:Tech Insights,The Information制图

不过分看重市场份额、不深度参与硬件制造,这就是苹果。

正如投行Canaccord Genuity所说的那样,“即便iPhone仅占业内出货量的20%不到,它还是攫取了行业内87%的利润。”

iPhone越卖越贵,2017年上市的iPhone X让苹果首次将智能手机的价格打上1000美元,可它并未得到相应的回报,利润率不增反降。究其原因,是全球科技行业的产业链整合完成之后,摆在苹果面前的可选项着实不多了:大规模的OLED屏幕和闪存芯片只能从三星处购买,基带调制解调器高通一家独大……

于是三星可以在一月之内将4Gb DDR4存储芯片的协议价推高18%,高通向苹果收取的费用比其他所有iPhone授权商的费用总和还要多。

库克在一次同高通的专利诉讼庭审中说道,“高通的授权做法——从iPhone的大部分售价中抽取5%的份额——完全是错误的,这让芯片制造商得以从苹果在显示和摄像技术方面的创新,以及软件服务的溢价中获利。”

苹果由此卷入了一场由上游供应商发起的硬件战争。

01

缘起

这不是苹果第一次面临「缺芯」的困扰。

“革命性”和“不可思议”,是乔布斯最喜欢的两个词。

“苹果电脑将在未来12个月内使用运行速度高达3GHz的处理器芯片。”这是2003年6月PowerMac G5刚刚问世时,乔布斯在WWDC(苹果全球开发者大会)上向全球“果粉”许下的承诺,他甚至在广告中骄傲地宣称,“PowerMac G5是全世界运行速度最快的个人电脑。”

可更快的运行速度必然需要配备更强劲的芯片。当时IBM为G5提供的PowerPC 970处理器已经是率先进入个人电脑领域的64位芯片,其处理数据的速度和效率远远优于普通的32位PC芯片,但G5芯片是在130nm制程的制造工艺下,1.8GHz左右的运行频率已是极限。

要想获得乔布斯承诺的3GHz的运行速度,就必须在单位面积的晶圆上集成更多数量的晶体管,这正是业界让争先恐后的90nm制造工艺。

然而在向90nm制造工艺过渡的时期,各大芯片制造商都不约而同的遇到了麻烦,「蓝色巨人」也不例外。2004年第一季度,IBM在纽约州东费西基尔投资近30亿美元建立的晶圆厂出现了1.5亿美元的亏损。

身形庞大的「蓝色巨人」当然不会把这样的小问题放在心上,但作为苹果公司最重要的芯片供应商,苹果要面临的境地就相当尴尬了:IBM的晶圆厂生产出现问题,采用90nm制程的G5芯片迟迟不能交货,那计划在夏季推出的PowerMac G5怎么办?

事实上,IBM这款PowerPC 970FX芯片不仅打乱了苹果高端PowerMac产品线的生产计划,还影响了苹果在服务器领域的发展:原定于当年2月出货的基于IBM90nm制程G5芯片的Xserve G5服务器上市时间被推迟了一个月,最终在3月末才面市。

话分两头,英特尔的情况要稍好一些。它同期推出了四款采用90nm工艺批量生产的奔腾4处理器Prescott,随后推出的迅驰平台奔腾M处理器Dothan以及新型的赛扬处理器也都采用了90nm工艺生产。

如果说芯片供货不足的生产困境是苹果公司的「阿喀琉斯之踵」,那英特尔发言人Chuck Mulloy一句“从130nm到90nm的量产还只是一些技术领先者的小规模尝试,只不过,苹果的运气有些不济”,无疑引爆了乔布斯作为完美主义者的暴君基因。

要知道,彼时的苹果在市场上的影响力远不如现在。在核心处理器领域,苹果公司一开始为Mac选定的合作伙伴,是由部分离开摩托罗拉的工程人员成立的MOS科技公司,后来,由于MOS科技在研发上的滞后,苹果开始寻找新的目标。

在这一过程中,苹果公司的前任CEO约翰·斯卡利花了大力气。在他的协调下,1991年7月30日,IBM、摩托罗拉和苹果公司成立了PowerPC联盟,共同研发和生产了PowerPC系列处理器。

为了对抗英特尔第五代x86架构的微处理器在市场上的压倒性优势,三家对Power结构做了改动以实现更高的执行效率,包括消除故障、增加原先缺少的关键技术特色、去除某些指令,以及放宽技术条件。

协同效应一开始带来的技术突破堪称指数级。由摩托罗拉生产的MPC620是第一个真正采用64位地址总线的PowerPC微处理器,在性能指标上已经大大优于同期的奔腾处理器。

双方的合作一直持续到PowerPC 750系列处理器问世,这是第一款铜导线处理器,苹果公司用它生产了有着米灰色机箱的PowerMac G3,但它很快就被G4取代。此时的IBM只是把PowerPC处理器的重点放在了服务器上,于是所有的G4处理器都由摩托罗拉一手包办。

但这一时期的摩托罗拉就像一个没落的贵族,已经日薄西山。一面是摩托罗拉在G4处理器的研发和制造工艺上进展缓慢,另一面是英特尔和AMD主频大战促使PC的主频突飞猛进。而Mac,自1999年来的三年间就一直在主频上落后于PC,期间苹果甚至闹出由于高端处理器供货不足而将搭载低端处理器的主机以高端价格发售的尴尬事件。

2002年,IBM发布的32位的PowerPC 750FX震惊业界,因为它是第一款达到1GHz主频的处理器。于是到了G5时代,苹果毫不犹豫地抛弃摩托罗拉转向IBM,此时的Mac终于可以光明正大地打出“世界上运行速度最快的个人电脑”这一口号了。

他们之间的这段联姻并不长久。对于向来以“赶上并超越PC”为己任的苹果公司来说,英特尔采用90nm制造工艺量产的芯片,足以让他们眼红不已。

很快,市场上开始传出“苹果将牵手英特尔”的消息,但分析师们显然有自己的判断,诸如IBM在90nm工艺方面并未落后多少、向英特尔的芯片移植苹果操作系统和应用软件存在困难,以及乔布斯最为厌恶的,移植后苹果可能面临被其他厂商“克隆”的风险。

科技赋予时代最大的变化在于,这个时代越来越充满不确定性。当乔布斯在2005年的WWDC上当着数千程序员的面将英特尔的前CEO保罗·欧德宁请上台并与他紧紧拥抱时,苹果公司和英特尔长达十余年的合作,正式开始了。

随着合作的开始,苹果的笔记本电脑从PowerBook,正式改名为我们所熟知的MacBook。

02

失语

苹果和英特尔的联姻,一开始是相当愉快的。

双方当年签署的排他性协议使得英特尔成为苹果电脑的独家处理器供应商,这不仅淘汰了苹果电脑一直使用的PowerPC系列处理器,还将其他厂商挡在门外。面对自己给IBM带来的巨大打击,苹果不但没有作出任何终结历史的表示,反倒毫不留情地挖走了对方的实力派人物普马斯特。

在这里需要补充的一点是,英特尔对苹果电脑在全球还不到3%的市占率兴趣不大,其主要目的是,希望通过苹果公司在电子消费产品的市场站稳脚跟,因为iPod可是“这个星球上最受欢迎的数字音乐播放器”啊。

可惜并未如愿。两年之后,苹果自己革了自己的命,从iPod到iPhone。

乔布斯手持初代iPhone

用乔布斯的话来说,“这是我们做过的最好的东西。”

在07年1月的旧金山Macworld大会上,乔帮主的开场依旧是自己惯用的夸张言辞:“每隔一段时间,就会出现一个能够改变一切的革命性产品。”他举出了两个较早的例子,改变了整个计算机行业”的麦金塔,以及“改变了整个音乐产业”的iPod。

接着,他引出了自己即将推出的新产品:“第一个是宽屏触控式iPod,第二个是一款革命性的手机,第三个是突破性的互联网通信设备。”最重要的是,“这不是三台独立的设备,而是一台设备,我们称它为iPhone。”

5个月后,iPhone上市销售。当乔布斯和妻子前往位于帕洛奥图的苹果专卖店时,人们跟他打招呼,兴奋得就像他们碰到摩西去买《圣经》一样。

这中间有一段小插曲是,iPhone的芯片订单并未花落老搭档英特尔之手,他们相中的,是「半导体领域的新王」——三星。

原因直白到近乎残忍。正如分析师指出的那样,“英特尔在移动互联市场一直纠结,不想让平板电脑市场冲击了自己占有核心地位的笔记本电脑芯片市场。更何况,在平板电脑、手机等移动互联终端领域,英特尔的芯片在功耗等方面的实力仍差强人意。”

两家一拍即合,迅速成立了一个专门生产所谓「逻辑芯片」的业务部门,计划联手为iPhone打造一款合适的芯片。

在划时代的iPhone 4发布之前,苹果每一代iPhone产品使用的都是第三方处理器,以iPhone 3GS的Samsung S5PC100处理器为例,它使用的是ARM Cortex-A8架构。直到2010年,苹果推出了自主研发的处理器A4,这是苹果首次在iPhone上使用A系列处理器。

这款由苹果自研的处理器基于ARM架构,同三星自行研发的S5PC110芯片相比,去除了一些接口部件,并将L2 Cache由S5PC110的512KB扩大为640KB,在同等频率下其性能应略好于S5PC110。

苹果依靠三星稳定的产能和精湛的代工技艺实现产品按时发货,作为回报,三星每年有7.6%的营收来自于苹果。

好景不长,苹果与三星的关系在经历了短暂的蜜月期之后迅速转冷。也许是双方的关系过从甚密,也许是iPhone的暴利让三星没法不动心,他们有了“窃取”苹果技术的念头。在后来披露的一份三星内部报告中,他们的产品设计师写道:“只要Galaxy手机更像iPhone,它就会变得更好。”

于是我们看到,三星的第一代Galaxy手机与iPhone惊人的相似。考虑到与三星有着重要的合作关系,苹果向三星提出授权专利组合的解决方案,即以30美元每部手机、40美元每部平板的价格授权其专利组合,如果三星愿意拿出自己的专利组合进行交叉授权,苹果还可以给三星20%的折扣。

三星还是拒绝了。

没办法,专利诉讼遥遥无期,合作却还要继续,但苹果已经做好寻找一个新的合伙人的打算了。

“苹果的订单决定诸多上游供应链企业的枯荣,能否拿下他们深刻影响着供应商们的命运。”这是当时业界的共识。

巅峰时期的苹果公司,通过订单分配掌握着对供应链绝对的话语权。2012年5月,有媒体报道称,苹果近期向日本尔必达广岛工厂下达大笔DRAM芯片订单,占苹果芯片需求的三成。消息一出,三星电子的股价应声暴跌6%,市值缩水100亿美元。

从技术上讲,尔必达的DRAM是唯一可与三星产品相媲美的,坏就坏在彼时的尔必达正在滑向破产的深渊。好在最后将尔必达收入囊中的,是美光而非三星或海力士。

在内存领域,随着三星取代英特尔成为全球最大的芯片制造商,苹果选择的余地,已经越来越小了。

03

破局

当时的情况在不断发生变化。

根据市场研究公司iSuppli数据显示,2012年,三星垄断了iPad核心配件处理器、NAND闪存以及DRAM内存的供应,再加上三星作为iPad屏幕组件的重要供应商之一,三星在iPad的配件成本中独占36%的份额。

这对素来以对供应链的强势把控著称的库克来说,几乎是不可忍受的。

此时,作为晶圆代工模式的创始人,张忠谋成为苹果新的选择。打动库克的,是张忠谋向所有IC设计企业作出的承诺:台积电永远不会突破制造与封测的边界。

正如商业管理界公认的“竞争战略之父”迈克尔·波特所说的那样,“张忠谋不是创办了一家企业,而是创造并成就了两大产业:专业的半导体制造代工产业与专业的半导体设计产业。”

作为专业的晶圆代工厂商,台积电的产品良率较IDM(Integrated Design Manufacturing,从前端的设计到中间的制造再到后端的芯片封测,均由一个企业独立完成)企业不仅没有丝毫逊色,成本也只有对方的一半。

于是从A6芯片开始,市场上开始出现台积电与苹果合作的相关细节报道,传得有鼻子有眼,只是临了,我们看到苹果的A系列SoC,照旧由三星电子代工生产。

在此期间,苹果公司自研的A系列SoC完成了从32bit到64bit的跨越,芯片的架构也从ARM发布的公版微架构转向了自研的Swift架构。

这是划时代的CPU,Apple A7作为业界第一款64位桌面级架构处理器,CPU和GPU的效能都是Apple A6的两倍。

它不仅是苹果公司迈出的一大步,更是整个移动处理器产业的巨大飞跃。自此,移动计算和传统桌面计算的界限开始模糊,苹果甚至表示新的GPU性能是初代iPhone的56倍,几乎达到和游戏主机相媲美的程度,即是PS3和Xbox 360。

通常我们认为,IDM的制程通常领先晶圆代工一到两个世代(一个世代约等于20年)。因此,当英特尔做45nm制程时,台积电还停留在90nm。

这一切都在45nm的量产过程中终结。从45nm开始,台积电采取超前半步的策略,当英特尔做45nm时,台积电就做40nm,英特尔做32nm,台积电则做28nm。

此时的台积电,在晶圆代工领域,完全具备了和三星电子同台竞技的实力。在与三星竞争Apple A8订单的过程中,台积电以28nm的制程将32nm制程的三星从iPhone 6的核心处理器中赶了出去,按照苹果公司的说法,它比上代Apple A7在CPU性能和绘图性能方面提高了25%,能源效益则提高了50%。

如法炮制。台积电接着以16nm制程驱逐了三星对iPhone 7的觊觎,之后又以10nm制程拿下了iPhone 8以及iPhone X的全部订单,而在iPhone Xs中,台积电为苹果准备的,是7nm制程的生产工艺。

不同于以往的刻板印象,台积电的市场打法,除了强大的资本扩张所形成的对接能力外,技术上的不断创新才是台积电的看家本领。制程技术升级的背后是台积电研发支出的迅猛增长,10年前,台积电的研发投入不足6.7亿美元,如今却扩张到了28.5亿美元。更不为人知的一点是,市场研究公司IC Insights的数据表明,2017年,台积电是全球所有IC厂商中研发支出增幅最大的企业。

作为代工企业,台积电手握客户信息以及IDM厂家的技术专利,「增强客户信任度」是张忠谋奉为圭臬的价值理念,即数年如一日地专注于专业代工。正因如此,台积电不仅赢得了苹果的信任,在业界最为普遍的28nm制程中,全球前20大IDM与IC厂商都和台积电存在合作关系。

这是属于张忠谋的商业传奇,它是全球最能赚钱的华人科技公司,也是全球最大的集成电路制造服务商。

台积电和苹果的合作各取所需,倒有几分珠联璧合的意味在其中。

04

狼烟

2005年,苹果的供应链主管托尼·布莱文斯与高通公司联系,希望后者为第一代iPhone提供调制解调器芯片。

不同于大部分手机零部件供应商,高通的回应异常高冷:它直接给苹果发了一封信函,要求他们在高通考虑供应芯片之前先签署专利授权协议。

简单介绍一下高通公司的业务构成和产业地位。在过去的30年间,高通投入了超过440亿美元的研发资金,独占了3000多项CDMA专利,占CDMA专利总数的27%,在全球CMDA市场的份额超过90%。一言以蔽之,只要有IC厂商设计支持CDMA制式的基带芯片,就不得不向高通申请授权并缴纳专利许可费,否则便是侵犯知识产权。

为了解决专利费收取的难题,高通公司利用强大的技术实力创立了自己的基带芯片设计和制造业务,并通过拒绝向其他芯片制造商授予专利许可协议的手段,迫使德州仪器、博通、飞思卡尔这样的传统老牌IC厂商都退出基带芯片业务。

在获得了基带芯片市场的寡头地位之后,高通开始在“标准必要专利的许可者”和“中高端基带芯片的提供者”这两种角色之间来回切换,将自己的基带芯片业务同专利许可业务相捆绑,并按照整机价格的5%收取专利许可费。

高通的野心远不止于此。它开始在许可合同中增添“免费反向许可”条款,一言以蔽之,就是设备商A在缴费获取高通专利许可的同时,必须将自己的专利免费反向许可给高通。随着高通芯片的销售,他们握在手里的专利越来越多,对手机厂商而言,买了高通的基带芯片相当于一举解决了大部分专利授权困扰。

于是,高通获得了它最重要的身份——产业专利秩序的安排者。

苹果当然不可能同意这样的霸王条款,它转而选择了体量较小、对苹果依赖度高的英飞凌作为前三代iPhone的基带供应商。

可英飞凌的3G平台开发进展缓慢,iPhone前三代都存在信号弱的问题。到了划时代的iPhone 4推出的时候,乔布斯把天线在手机外面整整包了一圈来提高信号强度,结果就是苹果史上的污点事件“天线门”横空出世。

正因如此,英飞凌丢掉了iPhone基带芯片的独家供货权,虽然它仍是WCDMA版的主要供应商,但高通已经作为CDMA2000版的基带提供者加入进来。两厢对比之下,苹果根本没得选。

2010年,英飞凌把无法盈利的无线部门以14亿美金的价格卖给了英特尔。据国外媒体报道,英特尔的前任CEO保罗·欧德宁曾公开表示,“乔布斯对英特尔收购英飞凌无线业务很高兴。”

没人知道他高兴什么,因为不久之后英飞凌就丢掉了苹果这个最大的客户。苹果以每台手机7.5美元的价格向高通缴纳专利许可费,这还是苹果向高通允诺让高通“独家提供基带芯片”后的“折扣价”,否则就是每台设备12-20美元的价格。

直到2016年,苹果提出“双供应商”策略——向英特尔抛出了橄榄枝。在美版的iPhone 7中,采用的基带芯片全部为英特尔提供,不过由于它并不支持CDMA制式,所以英特尔的XMM7360在iPhone 7的基带芯片中的订单份额并未超过三成,高通仍占大头。

紧接着,苹果在2017年停止向高通支付专利使用费,改为代工厂商先向高通支付授权费再由苹果再报销,并在全球范围内向高通发起了多场专利战和反垄断官司。

苹果指责高通在基带芯片领域和专利许可领域存在重复收费嫌疑,高通就反诉苹果“窃取”其无线技术帮助英特尔的基带芯片研发,双方你来我往,看上去打个十年八年不成问题。

可惜英特尔实在太不“给力”。2015年,英特尔收购了威盛旗下威睿电通的CDMA专利,终于解决了CDMA专利问题,可当苹果开始混用英特尔的基带以来,关于iPhone“信号差”的质疑声就从未消失,市场上甚至一度出现“苹果为了统一用户体验故意限制高通基带性能”的传闻。

直到iPhone XS系列全部采用了英特尔基带芯片,英特尔的问题终于完全暴露在阳光之下。更为致命的是,在5G移动战争将要打响的前夜,英特尔5G调制解调器的发布时间,却一推再推。

苹果终于对这个合作了十余年的盟友失去了耐心。

2019年4月1日,苹果与高通达成了一份为期六年的技术许可协议,包括苹果向高通支付一笔未披露金额的款项、一份芯片组供应协议,以及一个延期两年的选项。

这不是苹果第一次向现实低头,可让信奉“把鸡蛋放在不同篮子里”的苹果公司臣服于此,也绝不可能。

在库克治下,iOS的封闭生态逻辑正在向iPhone的硬件领域延伸。

2019年2月,美国科技媒体Axios援引开发人员和英特尔官方消息称,预计最早明年Mac产品线就会从英特尔处理器转向自研,项目代号“卡拉”。7月,苹果宣布以10亿美元的价格收购英特尔的基带芯片业务。

“苹果的目标是将所有iPhone核心部件都由自己生产。”这不是库克第一次这么说,也不会是最后一次,一如十年前P.A.Semi,一如现如今的Dialog。

可这一次,苹果还能喊出那句让全世界为之惊艳的“再一次,改变一切”的宣言吗,这恐怕是萦绕在所有人心头的疑问。

参考资料:

[1].iPhone X系列为啥用Intel基带?苹果和高通各执一词,雷锋网,2019年

[2].时隔多年:iPhone的利润率终于从74%下滑到了60%,cnBeta.COM,2018年

[3].苹果iPhone 8和iPhone X手机的硬件成本多少钱,科学传美,2018年

[4].论iPhone处理器十年进化史,cnblogs.com,2018年

[5].张忠谋:长袖善舞的“半导体教父”,张锐,2018年

[6].苹果与高通相爱相杀的七年,国仁,2017年

[7].刨根问底:高通反垄断案,你究竟能看懂多少,单磊,2015年

[8].小两口吵架闹分家——看苹果与三星的爱恨情仇,《新闻趋势》,2012年

[9].生产分割与制造业国际分工——以苹果、波音、英特尔为案例的分析,刘戒骄,2011年

[10].先抛摩托再舍英特尔,乔布斯执意自主研发“苹果芯”,郭梓琪,2009年

[11].苹果的芯片危机,陈琼,2004年

[12].Power PC发展综述,俞建新,2002年